实体书店正在以一种我们不曾熟悉,但却格外惊喜的状态回归:2013年4月份,上海钟书阁开业;2014年11月,成都方所书店揭开自己的面纱迎客;2015年11月,诚品书店苏州店正式开业;2015年12月,贵州西西弗书店在上海、福州、厦门一口气开出三家分店,并于2016年在沈阳开出第二家分店;2015年12月,无印良品书店(MUJI BOOKS)终于落户上海……实体书店从业者们好像再也不唱衰了,就连几年前谈起自己家的书店就落泪的广州某书店女老板,也在微博发了张图片,情怀正在归来。

不知道看到如今这一片蓬勃之势,没有撑过来的前光合作用老板孙池会作何感想。那个看似柔弱其实内心也很感性的女子,如果她和她的光合作用能熬过最难的那两年,今天或许也是另一番天地了。

一

2012年和2013年,国内的实体书店进入了最为艰难的时期。开卷监测实体书店图书零售渠道连续两年出现负增长,尤其是在北上广深等一线城市区域以及一些大型书城、民营书店受到的影响更为明显。但是从2014年开始,实体书店奇迹般地出现了触底反弹。

2014年,国内实体书店图书零售市场一改前两年负增长的态势,实现了3.2%的正增长;2015年,全国图书零售市场同比增长12.8%。实体书店零售市场继2014年实现3.26%增长之后,继续保持增长,同比增长0.3%。实体书店渠道以北上广深为代表的一线城市继续保持快速增长。

如果我们再去看一下的话,会发现从2014年开始的这一波触底反弹,还是有一些迹象的。开卷在总结这些数据的时候,提到了几个原因:“一方面是由于来自于网店的分流效应减弱;另一方面,很多实体书店加强了卖场陈列和卖场环境完善,加大营销活动力度和创新营销方式方面不断努力比如24小时书店的推出,加上团购馆配等大客户业务的开展,以及书店内部对于选品质量和运营效率的提升。”

但还有一个很重要的原因,就是像本文开头提到的一样,从2013年的谷底开始,一大波实体书店与商业地产结合之后所起到的示范效应,起到了很好的推动作用。这种示范作用的效果有多大,我们同样可以从开卷公司的数据中找到证据:相比2014年,2015年实体书店渠道同比增长排行榜中,一线城市的大书城成为增长的主力,二三线城市的书店则拖了后腿。而我们前面提到的那些书店,几乎都在一二线城市。

二

这是一次实体书店期待已久的回归。这一轮实体书店的回归大潮有两个非常显著的特点:

一是打造复合业态。无论是主打图书的西西弗,还是以服饰售卖切入的方所,还是被誉为最美书店的钟书阁,图书在整个书店的业态组合中都不是绝对的,或多或少地给复合的业态如咖啡、文创产品等留下了不小的空间。其中的代表苏州诚品书店,图书零售的面积居然只占到了整个书店的25%,而这已经是诚品最大的旗舰书店了;广州的方所书店,也是集书店、美学生活、咖啡、展览空间与服饰时尚等混业经营为一体。

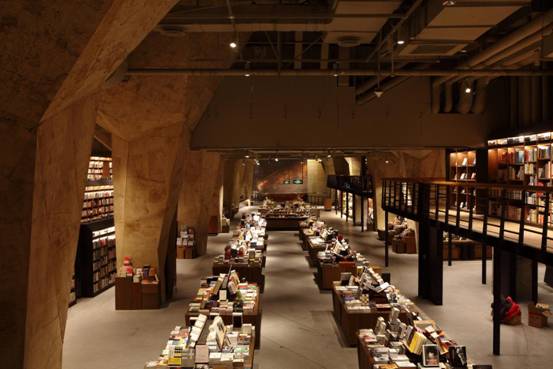

成都方所书店位于远洋太古里商业区,2015年11月正式开门迎客

二是与商业地产紧密结合。苏州诚品书店自身就是所在商业地产的开发者之一,这也是其承诺第一家门店落户苏州的条件之一;成都远洋太古里商业区2015年4月正式开业,11月方所书店就正式入驻并开门迎客;西西弗在上海的门店,也是伴随着其所在的商业地产上海大悦城同期开业;2015年10月,杭州滨江区星光大道二期商业中心开业,半年之后,钟书阁也正式开业……可以说,这一批掀起不小风潮的实体书店,很大程度上是与一些新兴的商业地产伴生的。

三

这两个特点从某种程度上反应了这一轮实体书店回归的原因所在:

首先,实体书店在回归之前,江河日下。2010年前后,一大批实体书店关张尤其是民营书店,即便是新华书店也大多开始尝试多种经营。在实体书店尤其是民营书店的关张原因中,房租太贵是被提及最多的一条。房租几乎占去了一个书店收入的三分之一还多。为了缓解房租压力,实体书店开始进入多元经营、复合业态的尝试中,包括南京先锋书店的文化创意产品销售等等。即便如此,对于日益高涨的房租成本依然是杯水车薪。如果不能解决这个问题,实体书店的回归几乎注定是失败。

其次,商业地产也走上了下坡路。随着电商这几年的飞速发展,传统商业地产受到了极大的冲击。这个冲击比起实体书店受到网店的冲击,要大得多。很多新兴的商业地产项目,不得不使出浑身解数来吸引客流。图书这种商品对于客流的凝聚力,以及作为吸引客流工具使用中的种种好处,在电商时代已经得到了很好的证明。所以商业地产项目以较低的物业费用甚至是免费邀请一些知名的实体书店入驻,为自己凝聚人气。事实证明这招确实不错,4月25日刚刚开业的杭州钟书阁,1000平方米的书店内当天就涌入了2万人。

4月25日刚刚开业的杭州钟书阁当天就涌入了2万人

实体书店和商业地产之间几乎是一拍即合。前者需要的是一块地方,最好是免费的地方,后者需要的是一个引流的工具。前者可以利用省下来的物业费用去做更多的尝试和创新,后者可以利用书店的客流推动其他商业的入驻并提升地产项目的人气。至少从目前来看,这是一个双赢的合作模式。

四

天下没有免费的午餐,商业地产最终必然要靠物业费用来维持自己的生存和发展。暂时的免费或低租金,是一种运营的策略。策略是需要根据业态的发展随时做出调整的,除非像诚品书店一样自己掌握了商业地产的物业,但这种机会并不多。

实体书店在短期内获得了一个发展的小高潮。无论从哪个角度来看,这都是一件好事情。我们希望更多的实体书店能够通过这种跨界的、复合业态的拓展,得到可持续的发展。但这同样是一件很无奈的事情。实体书店在商业地产中的地位,无可避免地成为了一个拉拢人气、凝聚客流的工具和手段。最终的结果无非有两种:一种是商业地产最终成功了,物业方必然逐步收回那些免费“赠送”出去的地方,毕竟追求利益最大化是商业的本质,书店要么退出要么也付租金。另一种是商业地产失败了,实体书店再强大的造血功能也不可能单独支撑起一个商业地产项目,于是功不成,身也只好退了。其中,最典型的例子应该是当年的第三极书店:开业之初轰轰烈烈,开业之后极尽能事。最终商业项目本身的价格炒起来了,周边的商业环境也起来了,老板不开书店了,卖了大楼拿了现金离开了。

无论是哪种结局,都不是实体书店的经营者希望面对的,也不是这个行业的从业者希望看到的。所以,实体书店一方面要庆幸自己作为短期内商业地产看好的一份子所获得的种种优惠条件;另一方面也要看到这种优惠条件背后可能隐藏着的危机。实体书店的经营者们,需要在这个红利期内,尽可能地拓展书店的业务能力,提升书店的利润率。如果一味地沾沾自喜觉得自己成为商业地产的宠儿前景一片光明,那就未免太高估一个实体书店对于商业地产的作用和地位了。

五

实体书店和商业地产之间的合作,也带了一些问题。

客观上,这种合作提高了实体书店进入的门槛。以前,一个人有点不多的钱,有个开书店的想法,有个十来平方米的屋子,就可以开一家书店,不用讲究装修,没有咖啡喝,没有凳子坐。但随着这一波实体书店在复合业态与地产项目之间合作的来势汹汹,必然会在读者心里造成一种感觉:这才是书店!以后一个书店里没有华丽的装修没有咖啡没有凳子没有点文创产品,都不好意思说自己是家书店。

其实一家书店是不需要太多装饰的。这种书店带来的另一个问题是,图书本身在书店里的比重变小了。对读者来说,环境是好了,但要想在这里获得阅读的快感和体验变得更难了。某家书店开业的时候,就有读者反映,热闹是够了,但进去之后找书一点都不方便。想来也是,一本一本的书在一个复合业态中过于零散,又缺乏专门的书店里那种分门别类的专业引导,找书确实是一件不容易的事情。那些乐此不疲的人例外。

六

四年多以前,我曾经写过一篇稿子,名字叫《实体书店要的是转变不是哀悼》。从内心里,我觉得实体书店如今的这种变化是值得欣喜的。书店的从业者们终于愿意走出自己理想的象牙塔,将书店与商业更好地融合起来。但如今这种席卷而来的回归,却又让人心里惴惴不安。比起复杂的竞争激烈的商业地产环境,书店的从业者还是弱势群体,依然不够精明,一个不小心,就容易陷入“被人卖了还在帮着数钱”的窘境,为他人做了嫁衣。

书业是一个值得坚持的行业,但也是一个脆弱的行业。我们需要创新和变化,但过于激进的变化可能会破坏产业链条中某些本来就脆弱不堪的环节。我们需要更加市场化和商业融合,需要抓住市场中一切可能带来发展的机会,但在实际的运营中需要循序渐进,依然需要从书本身出发去思考。

我们的专业,在图书。玩商业,其实我们还差很远。