摘 要:开放学术出版物及学术产出的作者标识符(ORCID)已成为国际上论文投稿、基金申请提交、科研产出管理等科研活动中用于识别科研人员身份的、使用范围最广的一套学者标识符。本文介绍了ORCID的发展情况,说明了其注册方法,结合科技期刊分析了ORCID的主要功能,并分析了我国科技期刊应用ORCID的现状。从宣传ORCID的优势、鼓励科研工作者使用,利用ORCID协助科研工作者及相关部门整合数据,帮助科研工作者实现数字化资料的有效管理,借力ORCID中国平台提升科研工作者的学术知名度等四方面,详细分析了科技期刊如何为科研工作者服务。

关键词:ORCID 科技期刊 唯一标识符 身份识别 科研工作者

在“互联网+”和大数据环境下,如何精确甄别自己和他人的科研成果,如何建立科研工作者个人的学术信用和权威性,是各国科研者期望能突破的问题,也是各国知识库可持续支持学术成果传播和交流的重要问题。目前主流方式是通过“科研人员身份证”来避免姓名的混淆。[1]国际上很多研究机构、非营利组织等推出了一些人名标识系统,希望通过作者唯一标识符来解决作者的区分和识别问题。这些标识符中,ORCID (Open Researcher and Contributor ID,开放研究者和贡献者身份识别码)能够实现不同系统之间数据交互和相互贯通,将同一科研工作者在不同系统中的科研产出进行关联和汇聚,可以有效改善现有的科研生态系统。[2]

一、ORCID的来源和注册网站

ORCID来源于2009年11月由汤森路透集团和自然出版集团在剑桥召开的第一次名称标识符高峰会议,此会议主要探讨解决名称歧义的问题。[3]2010年8月在美国特拉华州威尔明顿市正式成立了ORCID Initiative,ORCID作为非营利组织正式启动,有越来越多的机构和赞助商加入,如汤森路透社、自然出版集团、爱思唯尔出版社、斯普林格出版社、大英图书馆和韦尔科姆信托基金会等。ORCID 是一套不产生任何费用的、在全世界范围唯一的16位身份识别码,是科研工作者在学术领域的身份证。[4]至2016年6月,已有2 316 860个研究机构和研究者获得了ORCID,其意义同科学文献领域的DOI数字对象标识符是一样的。DOI为科技文献的身份证,一文一证;ORCID为科研人员的学术身份证,一人一证。

目前,ORCID的注册网站有2个,中国为http: //iauthor.cn,国际为https://orcid.org,科研人员通过在网站上填写个人信息,可以注册并获取ORCID标识符,进一步通过标识符管理其科研信息或在注册系统搜索其他内容。

二、ORCID的主要功能

1. 消除科研工作者姓名的歧义

作者姓名歧义是一个阻碍我国期刊界、学术界与国际接轨和通畅交流的重要问题[5][6],ORCID具有全球唯一性,当科研工作者姓名重名或者拼写因出现由于语种或所刊载的载体的规范格式不同而无法查找时,ORCID永久不变,且它不受国别和语言的限制,具有全球通用性,可以有效地消除科研工作者姓名的歧义。

2. ORCID具有较好的安全性

ORCID标识符不包含语义信息,其中无年份与作者所在国家等信息,仅表示创建顺序。ORCID记录不保留任何敏感信息,如名称、电子邮件、组织和研究活动。ORCID了解个人控制其数据共享方式的基本需求,并提供工具来管理数据隐私,更好地保护了作者个人的信息,符合美国商务部发布的 “安全港原则”。

3. 动态管理科研信息

ORCID可以帮助科研工作者关联其所有的科研活动信息,准确、快捷地识别科研成果的归属,衡量科研成果的影响,还可以实现科研机构数据库、科研活动的记录的动态化管理。同时,ORCID还可以同步更新数据库,实现科研工作者相关科研信息的动态化流转。[7]

4. 整合不同系统内科研工作者的信息

建立ORCID标识符与科研工作者的科研信息的有机连线,这些信息包括:实验数据集、论文、著作、专利、他人引用文献等。将ORCID标识符嵌入到科研活动的相关流程中,如个人科研信息的维护、科研著作的投稿、基金项目的申请等,可以避免科研工作者在不同科研体系内的重复输入,增强了科研成果的传播速度,提高了科研工作者的工作效率。

5. ORCID具有全球通用性

提供一个全球的开放的可互操作的平台,允许科研人员跨学科、跨地域、跨国界共享他们的个人资料及研究成果,允许科研人员委派他人,对个人资料进行持续管理;它是研究者与研究的连接枢纽,帮助科研人员从中寻找理想的合作对象,研究机构、出版商、资助机构、中介等也可从中为各自的目的收集所需的信息。[8][9]

三、国内科技期刊应用ORCID的现状

将国内科技期刊的科研信息管理实践与ORCID平台及科研工作者唯一标识符相融合,通过互联网搜索引擎百度、中国知网,对国内100家科技期刊2015年最新一期出版的文章采用ORCID的情况进行了调查,其中高校学报66家(自然科学版33家,社会科学版33家),图书情报出版类期刊34家。

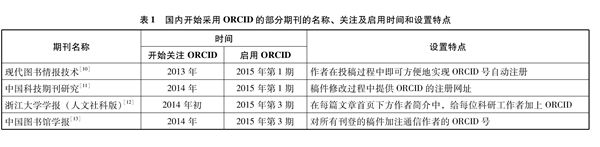

国内开始采用ORCID的部分科技期刊的具体情况见表1。

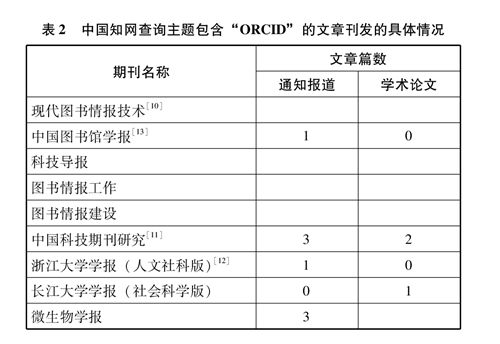

登陆中国知网,在主题中查询含有“ORCID”的文章刊发的具体情况见表2。

由表1和表2可知,在66家高校学报中,只有1家采用了ORCID标识符,有2家刊发了通知和学术论文,其中,自然科学版学报没有1家采用ORCID或刊发与ORCID相关的文章;在34家图书情报出版类期刊中,有3家采用了ORCID标识符,有7家刊发了通知和学术论文。通过调查可以发现,高校学报和图书情报出版类期刊都在积极关注ORCID,并于2013年以来刊发了多篇关于ORCID的文章,可见国内的科技期刊在推动科研工作者身份标识的宣传普及、建设机制和服务等方面是发挥了先驱作用的。同时,结果还显示出图书情报出版类期刊对ORCID等数字新技术和新标准的反应速度更快,说明这类期刊的数字化发展相对比较迅速;而高校学报对数字新技术的反应相对比较滞后,社会科学类学报的反应速度要好于自然科学类学报,这可能是由于自然科学版学报刊发论文学科有限制。

综上所述,目前,国内科技期刊由于自身对ORCID的认识不够,导致了其对ORCID的宣传力度非常有限,相反地,国外顶级期刊如《Science》《Nature》等期刊近几年刊发了多篇关于ORCID的学术论文,因此,国内科技期刊应该加大对ORCID的重视程度,多刊发相关论文,提升广大科研工作者对ORCID的认识程度。

四、科技期刊利用ORCID服务科研工作者

科技期刊应该结合ORCID的功能来对其进行利用,让更多的科研工作者拥有唯一标识符,更好、更便捷地从事科研活动。

1. 宣传ORCID的优势,鼓励科研工作者使用

科技期刊应该利用自己学术传媒的身份,大力宣传ORCID标识符的优势。借助ORCID可以简化科研工作者的投稿流程,由于各个期刊的采编系统不同导致科研工作者在向不同期刊注册投稿时,需要重复填写个人信息,耗费大量的时间,如果期刊投稿系统支持ORCID,例如三才采编系统[14],那么科研工作者投稿时就省去了填写个人资料的时间和程序,简化了投稿流程。科技期刊应该多刊发与ORCID相关的通知报道和学术论文,借助自己媒体的身份使科研工作者对ORCID形成感性认识,并鼓励科研工作者多投关于ORCID的论文。科技期刊可以结合自身与科研工作者紧密接触的机会,鼓励科研工作者申请使用ORCID,促进科研工作者的准确识别和研究成果的清晰归属,同时促进国内期刊与国际学术界接轨,加快期刊国际化的进程,实现科研工作者与期刊的双赢局面。

2. 利用ORCID协助科研工作者整合科研信息

科研总结、科研评估活动报告的正规化及标准化是科研信息化管理的重要特征。对科研报告的评估与分析不仅可以为科研单位的管理部门提供及时、准确、可靠的数据和参考资料,同时还可以为科研工作者提供其所在学科的进展、前沿发展方向,帮助他们投稿、撰写专利、选择和申请基金项目。科技期刊利用ORCID整合科研工作者的科研信息,有利于科研工作者直观地了解自己的学术发展轨迹,便于科研工作者总结其在各个科研领域的发展情况,从而协助科研工作者决定未来的科研发展方向,即帮助科研工作者从杂乱无章的数据中得出有价值的信息。科技期刊在整合科研信息的过程中,不仅帮助科研工作者节省了大量的时间,服务了科研工作者,为期刊储备了学术人才资源,而且还为期刊理清了相关学科的发展脉络,便于期刊的进一步约稿。

科技期刊可通过设置从ORCID平台接受本刊的作者、审稿专家、读者、编委等科研工作者的科研活动的信息,定时填充论文、报告、专利、著作、各级政府部门的资政建议等,也可以通过在ORCID系统内设置相应的专栏,定期进行ORCID平台内的模板导出及相关科研资料的模板导入,使科技期刊及时掌握其刊载论文所在学科的科研活动的最新资料。科技期刊可以将这些资料免费提供给科研工作者,以提高他们开展科研报告、申请项目的效率,还可以将这些资料免费提供给相关部门,便于其针对实时性的评估结果制定正确的科研决策,最终实现持续性地报道学科科研活动。

3. 帮助科研工作者实现数字化资料的有效管理

科研工作者的学术成果形式较多,具体包括实验相关数据、著作、论文、实验视频、专利技术等,而科研信息管理的范畴不仅包括科研成果,还涉及对科研人员信息、科研评估报告等资料的数字化管理。科技期刊是科研工作者一部分数字化科研成果的保存者和管理者,需要依据ORCID管理体系,对数字化科研成果进行有效的管理,具体途径包括:(1)利用ORCID标识符将不同单位、不同身份的同一个归属人各种形式的科研成果、科研信息整合起来,例如,既是作者、读者、审稿专家又是编委的科研工作者,科技期刊要把他的科研成果建立档案,即使不是在本刊上发表的成果也要归纳入档案,建立以科研学者为核心的科研信息组织及服务。这是为了更清楚地了解科研工作者的科研信息,以跟踪他的最新科研进展,便于约稿或者邀请他作为期刊的新领域的审稿专家;(2)以ORCID平台为中介,连接科技期刊与相关院校、研究所的科研信息系统和数据库,实现科技期刊与ORCID平台的科研信息的即时传递与同步更新;(3)将ORCID平台建设成为科技期刊的数字化资源的移动储存数据库,将作者的投稿承诺书、外审专家的意见书、编委会讨论决议、读者的意见反馈等转化成数字资料,上传到ORCID平台,既利于归档以防止这些珍贵资料的丢失,利于期刊平时的调取,也便于期刊间的数据交流。

4. 借力ORCID中国平台提升科研工作者的学术知名度

中国科学院文献情报中心与ORCID 进行合作,建立了中国ORCID注册平台iAuthor[15]。iAuthor平台可以通过多种形式展示科研人员的科研论文发表的刊物,可以对论文的刊名进行检索,以及按照CSCD被引次数的方式排序,以分析科研论文的学术影响力。科技期刊可以利用这个平台以可视化的方式得出本刊不同年代的发表论文的轨迹,直观地了解与本刊相关的科研工作者在不同时期的研究兴趣和研究方向,以便于约稿或签约其为新领域的审稿专家,从而提高其学术知名度。同时,科研工作者借助ORCID向全世界展示自己的科研成果,尤其是发表在科技期刊上的论文,不再因为语种的限制而降低论文的影响力,这不仅在全世界范围内提高了作者的学术知名度,在一定程度上也提高了国内科技期刊的影响力,为国内科技期刊国际化发展提供了可能性。

五、结语

科技期刊采用ORCID,可以实现数字出版界的沟通与合作,实现不同信息、科研服务系统的无缝链接,利于国内外的不同语言的信息的融合,提供了连接学术研究不同范畴和领域的机会。ORCID具备的强大的功能性支持及良好的发展机遇为科技期刊服务作者等群体开辟了新的途径,国内的科技期刊应在积极宣传ORCID标识符优势、推进其使用进程的基础上,利用ORCID平台构建刊物所在学科的科研门户,协助科研工作者整合科研信息,实现其对自身科研数字化资料的有效管理并提升科研工作者的学术影响力。

参考文献

[1]孙红,万绍华. ORCID:数字化背景下专业人员的学术身份证[J]. 长江大学学报:社科版,2014,37(8):191-192.

[2]Haak L. A Vision to Transform the Research Ecosystem [EB/OL]. [2014-08-25]. http://www.editage.com/insights/a-vision-to-transform-the-research-ecosystem.

[3]刘润达,王运红. 开放研究人员及贡献者唯一标识(ORCID)概述[J]. 情报科学,2013,31(11):86-90.

[4]ORCID. ORCID funding and development efforts on target:Thomson Reuters Proxides Royalty-Free License for Research ID Code to Accelerate Development[Z]. ORCID inc,2011.

[5]蔡冬青. ORCID服务对图书馆科研服务的影响[J]. 内蒙古科技与经济,2015(4):160-161.

[6]Qiu J. Scientific Publishing: Identity Crisis [EB/OL]. Nature,2008,451(7180):766-767 .

[7]微生物学报. ORCID iD——科学家唯一身份认证标识码[J]. 微生物学报,2014(12):1396.

[8]Aerts R. Digital identifiers work for articles, so why not for authors?[J]. Nature,2008,453(7198):979-979.

[9]Enserink M. Are You Ready to Become a Number?[J]. Science,2009,323(3):1662-1664.

[10]现代图书情报技术编辑部.《现代图书情报技术》杂志启用作者ORCID号[J]. 现代图书情报技术,2015(1):84.

[11]中国科技期刊研究编辑部. 致作者[J]. 中国科技期刊研究,2015(1):117.

[12]浙江大学学报编辑部.《浙江大学学报(人文社会科学版)》率先采用ORCID[J]. 浙江大学学报:人文社会科学版,2015,45(3):94.

[13]中国图书馆学报.《中国图书馆学报》启用ORCID号[J]. 中国图书馆学报,2015,41(3):70.

[14]魏中青. ORCID国际学术身份证在我国科技期刊中的应用[J]. 科技与出版,2015(5):101-104.

[15]张建勇,黄永文,于倩倩,等. 中国ORCID注册平台iAuthor的设计与实现[J]. 现代图书情报技术,2015(3):84-91.

(作者单位:李金丽,东北大学学报编辑部;徐用吉,东北大学学报编辑部;史春薇,辽宁石油化工大学学报 )

* 基金项目:中国高校科技期刊研究会科技期刊学研究基金项目(GBLXC1227)。