作 者 史兴松,对外经济贸易大学。单晓晖,对外经济贸易大学、中华女子学院。

摘 要 本文对近五年(2010-2014)SSCI期刊发表的跨文化交际论文进行调研,在定量统计及内容分析后指出,该领域国际主流研究主题和方法呈现以下特点:1)研究所涉学科范围广泛,与现实密切相关的主题,如跨文化教育和留学、跨文化沟通动态及跨文化适应和移民等,格外受关注;2)期刊类型、研究主题和研究方法之间存在关联性;3)实证研究是国际跨文化交际主流研究法,其中定性法所占比重最大,其次是混合法,定量法也愈发受重视;4)研究者普遍对检验环节不够重视,尤其缺少数据搜集前的效度检验以及解决概念对等和效度对等的策略。

关键词 跨文化;研究方法;内容分析;

1.引言

伴随经济全球化的深人发展及我国对外交流的日益频繁,跨文化交际研究在我国学术界呈现蓬勃发展态势。2010-2014年。在CSSCI期刊收录论文重量减少近6%的情况下,标题关于“跨文化”的核心期刊论文发表量同比增长11%(2010年196篇,2014年218篇)。尽管如此,与国际相关研究相比、我国跨文化交际研究在研究方法的实证性与科学性上仍存在较大提升空问。史兴松、朱小纷(2015)指出,近十年(2005-2014)在外语类CSSCI期刊发表的跨文化交标论文中,非实证研究占76.8%,这与国际以实证研究为主的发展趋势存在明显差距,成为国内相关研究仍未融入国际主流的原因之一。研究方法存在局限不但会导致相关理论发展缓慢,更有可能导致研究结论无效或存在误导(cheung & Rensvold 1999)。若想大力提升我国跨文化交际研究的成果质量,推进国内研究与国际研究实现真正意义的学术对话与接轨,有必要全面、系统地掌握国际主流研究方法,努力拓展我国跨文化交际研究的方法论视野。

纵观我国近二十年核心期刊论文发表,专门探讨跨文化研究方法的只有八篇,其中提供实证数据分析的只有两篇(胡文仲2015;彭世勇2010)。为促进国内学者对国际跨文化交际研究方法的全景式了解,本文首先对跨文化交际主要研究方法进行文献回顾,采用定量统计及内容分析法,对近五年(2010-2014)国际权威SSCI期刊跨文化交际类论文的研究主题及方法进行实证调研和分析论证。最后基于数据统计结果,对近年国际跨文化交际研究的现状及发展趋势进行总结并得出相关启示。

2.文献回顾

以往针对跨文化研究方法的论述,侧重点各有不同,归纳起来主要论及研究设计、数据搜集、数据分析及信效度检验等。

2.1 研究设计

研究设计是跨文化交际研究的首要环节,主要涉及研究主题、学科范畴、研究对象,研究问题和研究范式等重要问题。

Arasaratntm(2015)指出,跨文化交际研究主要涉及八大主题:文化认同;适应与移民;沟通动态;跨文化能力;理论、模型、量表和框架;观点、偏见、刻板印象和歧视;跨文化差异;跨文化教育与留学。跨越学科范畴,需融合不同研究方法和思想范式,因而借鉴哪个学科领域的理论方法是研究设计过程中必须斟酌的要素。根据不同的研究对象,Benet-Martinez(2008)把跨文化研究分为两种:1)针对一个国家的某种文化现象与相关变量的探讨;2)针对不同国家或文化群体进行的文化效应比较。确定了研究主题、学科类型、研究对象之后,研究者通常会基于以往研究和个人经验。提出自已的研究间题或假设。van de Vijer & Leung(2000)将研究问题划分为探索/假设验证型和是否考虑情景变量两个维度,并指出进行问题探索与假设验证的研究并无本质区别。研究范式决定整个研究的角度、视野和框架,包括实证研究和非实证研究。

2.2 教据搜集

数据搜集主要涉及抽样和数据采集。抽样的目的是用样本参数估计总体参数。样本代表性取决于抽样方法。抽样方法分为概率抽样和非概率抽样。数据采集方法主要包括观察、访谈、书面材料收集和问卷调查等(Ilesanmi 2009;Spector et al.2015)。观察法主要分为参与式观察和非参与式观察,通常需要长期跟踪,对研究者的要求比较高(Flick 2009)。根据间题大纲的设计,访谈可分为结构式和半结构式。另外,根据访谈对象人数,访谈一般分为针对个人的深入访谈或者焦点小组访谈(Babbic 2015)。书面材料既包括观察、访淡等实地调查获得的一手资料,也包括案例、文献记录、历史档案、日记等二手材料(Flick 2009)。设计跨文化调查问卷时要考虑的两个关键问题是:1)是否使用已有量表?2)是否进行翻译(Llesanmi 2009;Spector et al.2015)?

2.3 测量分析

搜集数据之后,针一对人、物或事件的变量进行系统测个的方法大体分三种:定性/质性法、定量/量化法、定性定量混合法,定性研究常用的方法包括扎根理论、叙说分析、主题分析、内容分析、语篇分析、会话分析、文献分析,机辅方式等(Miles et al.2013;Babbie 2015)。归纳出跨文化定量研究的两大核心问题:一是描述性问题,即某种文化的特点或摸式是什么?是否有普适性?二是关联性问题,即文化的特点或摸式是否相关?是由什么导致的?会造成怎样的影响?这两大问题主要通过量化描述、量化差异和量化关系的方式来回答。为取长补短,研究者有时会将定性和定量两种研究方法有机结合,这样做的上要优势在于:1)用两种方法搜集分析数据可实现三角互证,最大限度减少偏差;2)两种研究范式互补,可加深对文化因素的理解和对假没的验证。

2.4 检验

为保证研究质量,研究者需要在研究没计、数据搜集及数据分析各环节进行必要的检验。方法主要包括经典检验理论、测量对等及汇聚。

3.本文研究方法

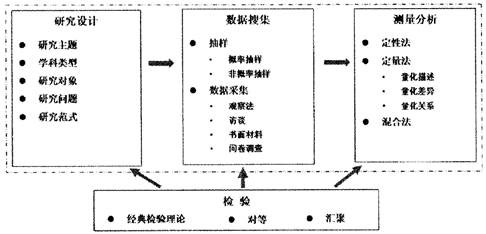

通过文献梳理,可知跨文化研究方法上要包含研究设计、数据搜集、测量分析和检验四大环节(见图1)。

图1.跨文化实证研究方法概览

依循以上四大环节.本文力图通过实证调研近五年在国际SSCI期刊发表的跨文化交际类论文,回答以下研究问题:

1)在研究设计阶段,主要选择什么研究主题、学科范围、研究对象、研究问题和研究范式?2)在数据搜集阶段,主要采取何种抽样方法、获取数据的途径是什么?3)在测量分析阶段,具体采用哪些数据分析方法?4)在各个环节如何检测以保证研究的科学性和有效性?5)研究结果对国内跨文化交际研究有何启示?

3.2 数据采集及分析方法

为回答以上研究问题,本研究主要采用定量统计和内容分析法(Miles et al.2013;Babbie 2015),针对近五年(2010-2014)SSCI期刊发表的跨文化交际论文的研究方法进行数据编码和内容分析。首先,笔者依据上文总结的各环节要素,构建本文内容分析的类目,拟定包10大类、76小项的编码本和编码表。然后,根据以下四个条件选取研究样木:1)以intercultural or cross * cultural为“主题”关键词;2)时间区间定为(2010-2014);3)学科选择Social Science;4)语言选择English,通过检索Web of Science索引数据库SSCI子库获得研究样本。筛除简报、书评之类后,通过原文传递实际获得413篇论文全文(其中2010年62篇;2011年66篇;2012年91篇;2013年98篇;2014年96篇)。

3.3 信效度侧试

为确保研究的信度效度,笔首将所有文章依次编码后,使用EXCEL的RANDBETWEEN函数随机抽取了101%的文章(41篇)。之后由两位研究人员分别依据编码表和注释表对抽取文章进行编码标注。标注采用虚拟变量原则,即1或O分别代表某种特性的有或无。之后,使用PRAM软件计算表明:两位编码员的编码一致性(Inter-rater Agreement=87%)和编码者间信度(Cohen's K=0.82)都处于可接受范围。对编码不一致处,笔者又一一回溯,适当调整编码方案,最终达成一致意见。最后研究人员依据规范后的编码原则,完成对全部文章的编码和统计。

4.研究结果

4.1. 研究设计的特点

4.1.1 主题类型及分布

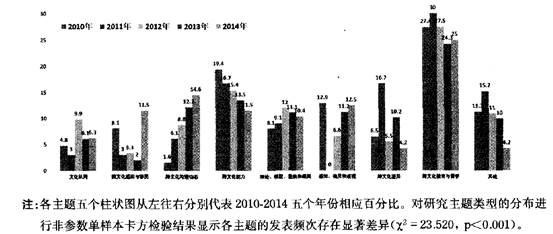

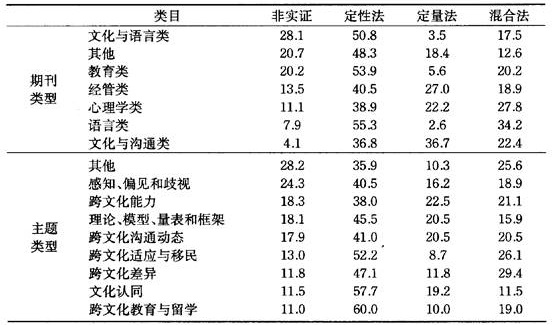

依照上文提及由Arasartnam(2015)总结出的跨文化交际研究八大主题划分,近五年发表在SSCI期刊的相关论文有91%可归属在八大类别项下。其中,每个主题在不同年度的发表频率及变动趋势存在显著差异(见图2);另外,关注并发表各大主题的学术期刊类型存在一定规律(见表1):

图2.2010-2014年各类主题论文占当年论文总数的百分比

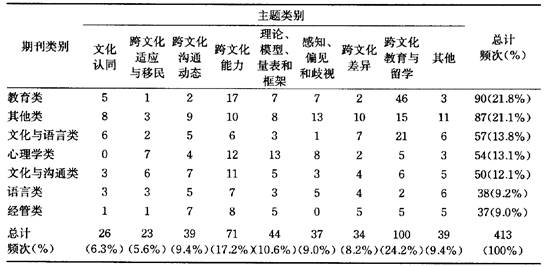

表1.2010-2014年各类期刊发表各类主题论文的频次及占比

b.“理论、模型、量表和框架”主题逐渐吸引较多研究者的关注,相关文章多发表在心理学类和教育类期刊;“跨文化适应与移民”主题成为近期热点话题,多发表在心理学类和文化与沟通类期刊;“跨文化沟通动态”主题多发表在文化与沟通类和经管类期刊。这些主题论文占同年论文总数的比例均有不同程度增长,其中,跨文化移民与适应类和跨文化沟通动态类论文发表数量近年明显增长。

c.“跨文化能力”主题所受关注逐渐下降,相关论文多发表在教育类、心理学类和文化与沟通类期刊;“跨文化差异”多发表在文化与语言类和经管类期刊,近五年发表比例有所下降。

d.八大类之外的论文,主题内容覆盖广泛.包括电影字幕的翻泽、欧洲国家对难民身份的认定、国际志愿者服务、亚马逊部落的草药认知、移民单亲家庭青春期孩子的心理治疗、冥想的功能、澳大利亚沙澳原始部落的音乐等等。

虽然各类主题近年来呈现不同发展趋势、但总体看跨文化教育与留学,跨文化能力类论文的发表总量仍居前列;发表“跨文化”主题文章最多的期刊是教育类、文化与语言类、心理类、文化与沟通类;主题和期刊类别存在显著相关(X平方=141.921,df=48,p<0.001)(详见表1)。“其地类”期刊包括社会学、考古学、计算机、政治学、旅游研究等几十种期刊,共占比21.1%,但各小类所占比重不超过3%。收录期刊类型包罗万象,允分体现了跨文化研究的跨学科性和包容性。

4.1.2 学科类型分布

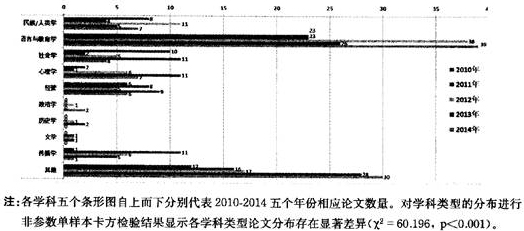

从学科分布角度看(图3)跨文化研究在语言与教育领域(五年共计149篇)最受关注,占比始终位居前列;在跨文化研究中占有重要地位的民族/人类学(35篇)、经济管理学(34篇)、社会学(32篇)和传播学(24篇)领域,相关论文发表比重近年来此消彼长;作为跨文化研究起源的心理学领域,相关研究(27篇)越来越受重视。其他不断引入跨文化研究的学科领域,包括城市规划、传统草药治疗、旅游、建筑设计、音乐、宗教、体育、计算机、环境保护等。归属其他学科论文数量的快速增长,进一步显示出跨文化研究与其他学科广泛融合的潜质。

图3.2010一2014年各学科类型论文发表频次

有关研究对象的数据统计显示,近年来跨文化研究中占比最大的是针对一个国家的研究(针对一个国家占45.85%;多个国家占30%;两个国家占14.3%;其他9.9%)。当选择两个或以上国家进行文化比较时。研究者大多先用主位法找到不同文化共享的构念,然后在此维度下进行客位法研究。

4.1.4 研究问题

统计显示,297篇论文(72%)提出了探索式研究问题,116篇论文(28%)使用了研究假设,说明目前跨文化研究大都以后验(post hoc)探索方式解释文化差异,基于先验理论解释文化差异的假设检验研究相对较少。

4.1.5 研究范式

跨文化研究的现实关切决定了实证研究在国际研究中的主流地位,特别是定性研究法,五年来总占比47.4%,接近一半;其次是混合法,总占比20.6%。近两年因定性、定里研究比例均有提升,混合法占比略有减少,定量方法虽然横向比较使用最少(总占比15.5%)。但纵向观察发现近两年使用比例明显提升(图4)(详见下文)。

图4.2010-2014年使用不同研究方法的论文占当年论文总数的百分比

4.2.1 抽样

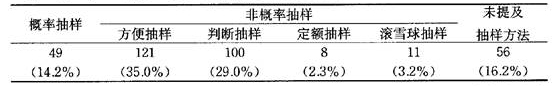

考虑到概率抽样的难度和具体研究目的需要、近年绝大部分研究采用非概率抽样法,特别是方便抽样和判断抽样(表2)。

表2.近五年345篇实证论文采用抽样方法频次及百分比

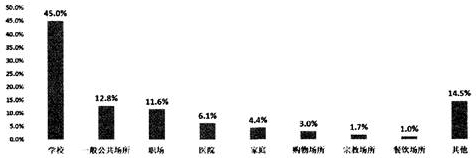

图5.2010-2014年发表论文所选研究场景百分比分布

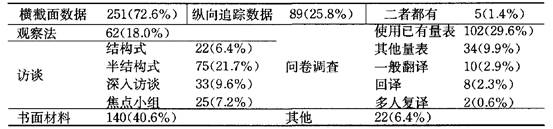

长久以米,搜集横截面数据一直在跨文化研究中占绝对主流,搜集纵向追踪数据的论文比重有较大提升(见表3)。无论是截面还是历时数据都可以通过观察法获得,196篇定性研究文章中有62篇使用了观察法。观察法常与访谈相结合。访谈法中。半结构式访谈(75篇)是结构式访谈数量(22篇)的三倍多,特别是历时研究中访谈法被广泛使用。另外,由于72%的论文都属于探索式研究,所以开放式个人深入访谈(33篇)和焦点小组访谈(25篇)被广泛使用。此外,345篇实证研究文章中有140篇使用了不同形式的书而材料。与使用问卷调查的论文数最相当。采用问卷调查的136篇文章对所用量表均进行了具体介绍.其中75%使用或改编了已开发的量表(102篇)。其他研究的数据来源,主要通过实验操作获得。

表3.近五年345篇实证论文的数据采集方法使用频次及占比

4.2.3 样本容量的问题

观察法、案例分析法、访淡法经常受到质疑的一点就是样本量太小。近互年采用定性研究法的论文中,这一问题仍旧存在。比如2011年有两篇文章只选取了两名研究对象进行观察;所有进行访谈的论文平均样本量为4.7人。针对这一现象,Small(2009)认为,定性研究抽样法并非强调随机性和大样本量,而强调所选样本具有“社会代表性”。

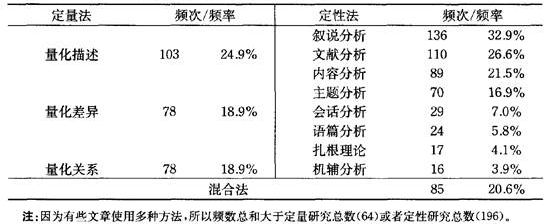

4.3 测量分析的特点

上文提到本研究中有96篇文章采用定性研究法,其中140篇文章搜集了大量一手转录或者二手书面材料.与此相应,适合分析此类数据的研究工具如叙说分析、文献分析、内容分析和主题分析的使用频率较高(表4)。相比之下,曾经居于定性分析核心地位的语篇分析和扎根理论使用频次则有所缩减。另外,面对海量书面材料。研究者逐渐重视机辅方式,采用如下软件ATLAS(7篇)、Nvivo(4篇)、ELAN(3篇)、MAXQDA(2篇)做数据处理。

表4.2010-2014年各种研究方法的使用频次及占比(N=413)

为更加细致全面地了解主流研究趋势,笔者特做如下统计分析(见表5),试图摸索各类研究主题以及各类期刊对不同类型研究方法的倾向性。

表5.2010-2014年各类期刊和各类主题论文所采用研究方法比率

从研究书题来着,感知、偏见、刻板印象和歧视类、跨文化能力类、理论、模型、量表类主题有接近五分之一的论文为非实证研究,比率相对较高;跨文化教育与留学(60%)、文化认同(57.7%)、跨文化适应与移民( 52.2%)类土题明显偏好定性研究法。跨文化能力(22.5%)、理论、模型、量表和框架(20.5%)、跨文化沟通动态(20.5%)类主题采用定量研究法的频次相对较高。跨文化差异(29.4%)、跨文化适应与移民(26.1%)、跨文化沟通与动态(20.5%)类论义采用棍合法的比率较高。

总体来看,SSCI期刊近五年论文发表中。无论期刊类型还是主题类型,实证研究所占比重均占绝对优势(频次345,占比83.5%,详见图4)。

4.4 研究质量检验

统计表明,研究者使用信度和效度检验相对普遍,但对概念对等和程序对等问题和汇聚方法的使用则不够重视。其中,64篇进行定最研究的文章中有近六成(57篇)进行了信度检验,主要采用⍺信度系数检测问卷的内部一致性,且该方法使用频次呈现逐年增长趋势、此外,27篇文章进行了效度检脸,其中统计椎论效度主要采取对测量数据差异显著性检验;内部效度主要检验被调查对象的反应方式;构念效度主要检验概念对等(12篇);只有五篇文章使用了汇聚方法。总体来看,目前研究者们对研究质量的检验还不够娴熟和全面。

5.结论与启示

通过对近五年SSC1期刊发表的跨文化交际类论文进行定量分析,本文对所提研究问题得出如下结论:1)近五年国际跨文化研究格外关注的研究主题为跨文化教育和留学、跨文化能力、跨文化动态沟通、跨文化适应与移民等与现实社会紧密关联的活题;研究涉及的学科范围非常广泛,语言和教育、社会学和经管领域对跨文化研究较为量视;2)国际期刊类型、研究主题类型和研究方法之间存在一定关联。刊登跨文化研究的期刊涉及领域很广。其中相对突出的是教育类和文化与语言类期刊。跨文化教育与留学主题一直是跨文化研究的热点。此外,期刊愈来愈青睐跨文化适应与移民和跨文化沟通动态类话题,对跨义化能力和跨文化差异类的关注度有所下降,文化与语言类和教育类期刊相对更易接受非实证文章,似语言学类、心理学类、文化与沟通类及经管类期刊更倾向接受实证类研究,对非实证类文章接受度较低;3)实证研究是国际跨文化交际研究的主流,特别是定性研究法,其次是混合法、同时定量法也越来越受重视;4)研究者普遍对检验环节不够重视,尤其缺少数据搜集前的效度检验及解决概念对等和效度对等的策路。

总结近五年国际权威期刊跨文化交际研究方法在研究设计、数据搜集、数据分析及信效度检验等各环节的总体特征和发展趋势,不但可为国内相关领域研究者争取国际发表提供参考,也可为我国相关研究拓展研究范畴、提升研究水准有所启示。不难看出,与国内研究仍以非实证研究为主的现状相比,国际主流研究人多采用实证研究方法,且研究主题相对更“务实”。比较侧重跨文化教育与留学、现实交际环境中的跨文化沟通动态、跨文化适应与移民等现实问题。与国外跨文化交际研究的实证性及“实用性”发展趋势相比,我国相关研究与现实社会的关联程度及基于实证调研提出研究结沦的实际应用效能均有改善空间。

此外,通过调研可见,国际近期研究并非无懈可击。例如,相关研究在信度效度检验方面仍有改善空问。为提升研究方法的科学性和有效性,近期越来越多的研究力图进行研究方法和统计工具的跨学科借鉴与创新,比如采用项日反应理论、结构方程模型/因果关系摸型和多层线性模型等统汁方法,力求排除干扰变量,提升对等性和合理因果解释效能。

我们知道,任何学科的创新和发展都与采用科学合理的研究方法密切相关。若要提升我国跨文化文际研究的整休水平,在研究方法和研究范畴上尽力与国际接轨,力争完善研究方法、拓宽研究思路,将是该领域有所创新和发展、提升社会效能和国际竟争力的必由之路。