□本期点评人:本刊编辑部

“‘不日新者必日退’,求新创新是新闻工作的本质要求。”《人民日报》在2015年的《新年致读者》中的这句话,是很多报纸在新的一年对版面做出“微整形”的出发点。在媒体发展日新月异的当下,报纸如何改变才能更符合读者的需求?如何在互联网海量信息中调整自己来满足读者的需求?翻看最近迈出脚步“改头换面”的报纸,有创新,有“修旧”,有继承,也有探索。

《扬州日报》增加《全媒体》版强化互动。

《南阳晚报》的《南阳·网闻》版与读者见面。

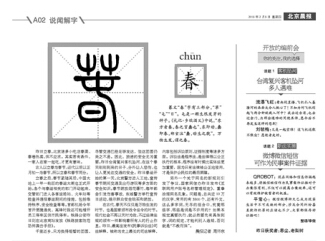

《北京晨报》通过一个字或一个词带领读者梳理新闻。

栏目“融合”了,好玩

案例:为了连接报纸和网络,有的报纸针对原有栏目、专刊进行整合,对原有的一些内容进行了精简,并新增了部分专刊、专版和栏目。《光明日报》推出《融媒体》专刊,既打开了纸媒的新媒体窗口,也成为新媒体的纸媒链接;《扬州日报》周一至周五每天增加一个《全媒体》版,强化互动,借助二维码把读者“扫”成用户,把新闻报道“扫”成在线体验;1月4日,《南阳晚报》的《南阳·网闻》版带着《微求证》《微点赞》《微吐槽》《微生活》《微课堂》《Q友Q事》等栏目首次与读者见面。

点评:“20秒,足够一部电影载入硬盘,足够一个突发事件从一个发送键到另一个发送键。这是一个被速度揉碎的时代……作为职业报人,我们一面被速度席卷,一面却嗅到高速摩擦带来的危险。”《武汉晚报》1月17日发出的《改版致读者》,让我们更清楚地认识到,随着网络的发展,内容呈现方式日趋多元化,不少媒体不得不在报纸和网络的融合上作出更多改变。

打开《光明日报》的《融媒体》专刊,《有了“郭德纲”的导航会怎样》《“互联网思维并不是互联网人的专利”》等文章,关注网络、关注新媒体。用手机扫描《“两弹一星”的辉煌成就和伟大精神》等文章中的二维码之后,就可以看到网页上更详细的报道和更多的图片。该专刊在努力尝试融媒体,尝试给印刷阅读与触屏阅读提供一个通道,这是很好的方式。略微遗憾的是,用手机扫描之后,打开的屏幕中呈现的依旧是传统网页的形式,而不是适应手机阅读的界面,字体小,图片摆放也很密集,很难把习惯了各种手机APP舒适界面的用户留下,离真正以用户为中心的“融合”还有一定的距离。

《南阳晚报》的《南阳·网闻》版《求证》栏目,通过记者求证的方式来帮助读者辨真伪、明是非,告诉读者网上热传的一些文章和说法是否可信,操作方式和《人民日报》的《求证》栏目一样。可见,纸媒可以进一步展现真相、阻击谣传,有效解决网络谣言满天飞的问题。

报型“瘦身”了,好看

案例:天津《城市快报》改版后由对开四版变更为四开四版。由于纸型变化,版面稿件文字和图片也相应缩小。《南方周末》在去年年底也进行了一次大的改版,改版后的《南方周末》成了一张瘦报,而价格从原来的3元调整为5元。

点评:眼球经济时代,改变报纸的外在形象尤为重要。如何在短时间内迅速吸引读者,抢夺读者“三步五秒”的注意力,一直是业界研究的重要课题。不少报纸积极“瘦身”,甩掉黑压压一片的文字,注重精简内容以凸显重点。《城市快报》改版后显得更加挺拔、简洁,更有立体感,版面亮点更突出,读者也更方便折叠携带。《南方周末》的大胆革新被网友称为已赶上全球最瘦报《今日美国》,但也有网友称“报型太长,就会像状纸一样读起来不舒服”。

也许,相比改变报型,在可视化上下功夫更能让读者满意。综观《新京报》《钱江晚报》等报纸,常常将政府工作报告等枯燥的内容用图表进行解读,可视化新闻提纲挈领,重点突出,一目了然。《京华时报》等报纸十分重视版式设计的创新,经常运用漫画等手段,起到画龙点睛之效。如果有更多报纸能围绕这方面作出改变,让报纸灵动起来,读者或更爱“悦读”。

内容丰富了,好读

案例:《北京晨报》推出《说闻解字》版,通过一个字或者一个词,带领读者梳理全天的重要新闻;《玉溪日报》通过改版来突出本地的亮点和特色,加强对基层一线新闻的策划报道,让更多鲜活生动的百姓新闻上头版、上头条;《安徽商报》增设了二版《视窗》,增加了评论,让“媒体态度”走向前台。

点评:《玉溪日报》让更多百姓新闻上头版头条、更关注基层的做法是很多报社进一步深化拓展“走转改”的缩影。去年12月中旬,各大新闻媒体相继推出《行进中国·精彩故事》专栏,一个个普通老百姓的故事再次跃上版面,拉开了全国新闻战线“走转改”的新一轮序幕。在平凡岗位默默挥洒汗水的人们,有太多可以讲述的精彩故事。《北京晨报》的努力代表了媒体在内容上的创新。

《安徽商报》的改版致读者《我心沉静,让报纸更好看》一文中有一段话尤为值得报人品味:“所谓的‘新’与‘旧’其实都是伪概念,最根本,是寻找一条符合新闻规律,也符合市场规律,并且有着创新形式的道路。”“在这个浮躁而千变万化的时代,我心沉静,我们的职责是:采如狡兔,写如处子,坚守如磐,为读者提供最好的产品,让报纸更好看。”或许这样的态度,对于热热闹闹地尝试各种新产品的报社而言,过于“沉静”了,但是反观浮躁的社会中,有一份宁静的心态来踏实地为读者做内容,很难得,有时,我们也需要这样的态度。

只是有些令人遗憾的是,纵观《安徽商报》最近一个月的报纸,几乎每天的头版都有“热闹”非凡的广告,而且大部分广告缺乏设计感,就像“狗皮膏药”一般贴在头版上。笔者并非让报社和钱过不去,只是这种改变和理想中的“沉静”还有点儿距离。