摘要:核心期刊是学术界和期刊界热议的焦点问题。2011 年版《总览》在定量评价的基础上,通过专家定性评价进行调整补充的研制方法,其结果更具客观性、权威性和实用性。但是,其遴选仍存在只奖不罚、重内容轻形式,以及定性评价的专家不够科学合理等问题。为此,应构建一个更科学、合理的核心期刊评价体系,以期为研制者提供参考与借鉴,对科研成果给予公平、公正和客观的评价。

自1992 年《中文核心期刊要目总览》(以下简称《总览》)问世以来,核心期刊一直是学术界和期刊界热议的焦点问题。《总览》研制的初衷是为图书馆采集与收藏中文期刊提供参考依据,但是其实际功能早已演变为学术评价的工具,广泛应用于职称评审、绩效考核、期刊评价和论文评奖等方面。核心期刊评价不同于学术期刊质量评价,但是核心期刊被约定俗成为优秀期刊是不争的事实。现行核心期刊评价体系确实带来诸多弊端,有学者对核心期刊的评价持全面否定的态度,认为核心期刊应该走向终结。[1]但笔者认为,在难觅替代“以刊评文”的权威方法之前,彻底否定核心期刊的评价功能,是不理性的表现。基于此,本文以2011 版的《总览》为研究对象,分析其研制过程存在的一些缺陷,试图构建一个更科学、合理的核心期刊评价体系,以期为研制者提供参考与借鉴,对科研成果给予公平、公正和客观的评价。

一、中文核心期刊评价体系的实践反思

2011 年版《总览》的研制方法是采用定量和定性相结合的评价模式。定量评价指标有被索量、被摘量、被引量、他引量、被摘率、影响因子、被重要检索工具收录、基金论文比、Web 下载量等9 项。定性评价方法分三个步骤:第一,选聘评审专家。收集具有正高职称的专家信息,通过电子邮件征聘学科评审专家,评审专家自选评审学科,每人所选学科不超过3 个。第二,通过网络进行期刊评审。《总览》向每位评审专家发送相关的资料,资料包括项目研究的概况、学科送审期刊表,学科送审期刊表中有各期刊的定量指标数据、书目记录信息(如刊名、主办单位、出版年、出版地、周期等)等。评审专家凭自已对期刊的了解,审查学科定量核心期刊表的期刊和排序是否符合客观实际情况,若不符合,评审专家可以调整表中的期刊和期刊排序,也可以修改核心期刊数量或增补优秀学术期刊。第三,采用平均值的方法,汇总专家评价数据,得到最终学科核心期刊排序表。2011 年版《总览》共收集到来自全国4155个单位的29889 位专家信息,应聘专家8253 位,应聘率为28%。这种在定量评价的基础上,通过专家定性评价进行调整补充的研制方法,其结果更具客观性、权威性和实用性。但是,深入挖掘《总览》的研制过程,发现其评价体系仍存在一些缺陷。

(一)重奖轻罚的定量评价指标掩盖了刊物的内在错误

文献计量学的发展奠定了核心期刊定量评价体系的基础。基于文献计量学的定量评价指标通过对反映期刊内在价值的客观指标进行文献量统计,并根据分析结果对期刊进行排序和评价。[2]定量评价指标客观公正、简便易行,是《总览》评价期刊质量的主要手段。从理论上分析,这是一种最理想的评价方式,但事实上,这种评价方法重奖轻罚,甚至说只奖不罚,无法客观体现刊物的真实质量。比如某期刊违反出版管理规定或存在重大政治问题,读者通过网络下载该刊物的一篇文章,无论文章内容是否被引用,都会提高Web 下载量;如果文中某处出现了政治问题,其它的观点准确无误时,并不影响作者对正确内容的引用,当然也会提高被引频次和影响因子等指标的数值。这种重“正激励”轻“负激励”的“唯数字”评价方法忽略了那些不易被量化却很有价值的信息,无法使编辑真正以科学、严谨、求实的作风从事编辑劳动,不利于期刊的良性发展。

(二)重内容轻形式的指标设计抹杀了编者的办刊智慧

数字化时代,学术期刊的传播途径由纸质过渡到数字化传播。在数字化网站中,期刊被肢解为单篇论文,只能成为检索的对象,其基本的期刊形式已不复存在,日常阅读功能也基本丧失,鲜明的期刊形象和引导学术也就无从谈起。[3]学术期刊作为一种精神产品,是内容与形式的有机统一,如何进行栏目和选题策划、如何审选论文和编排、如何达到编辑体例和编辑风格的一致等,无不渗透着编者的思想和眼光,体现着编者的办刊理念和智慧。但是,数字网络环境下的期刊评价却无法承载这些功能。《总览》定性评价阶段,聘请了大量的专家对刊物进行评审。原则上,定性评价应该克服定量评价的缺陷,给期刊的“形式”一定的分值权重,但是评审专家不能看到纸质期刊,没能深入阅读、审查刊物,所以无论是定量评价指标还是定性评价指标都无法体现刊物的策划水平、编校质量、印刷质量和创新指数等形式内容。

(三)欠合理的专家结构削减了定性评价应有的功能

定性评价是专家在定量评价的基础上,通过直接面对期刊文本,根据研究经验,对期刊综合质量进行评判。[4]它是对定量评价的调整补充,使研究结果更具科学性、客观性和实用性。合理的评价专家至少应由学术界专家、期刊编辑界专家和少数期刊出版管理人员构成。学术界专家是文献的创造者和使用者,能准确把握论文的学术质量;编辑专家是文献的加工者和发行者,能以丰富的编辑经验实现对期刊编辑出版水平的评价;出版管理人员是期刊的管理者和监督者,能以较高的政策水平实现对期刊综合水平的评价。此外,评价专家应来源于不同的地区和单位,以免对评审结果产生负面影响。但是2011 版《总览》的定性评价专家仅为具有正高职称的学科专家,而且不分地区和单位,也没有建立回避制度,显然有失科学和合理,也削减了定性评价应有的功能。

二、中文核心期刊评价指标体系的理性重构

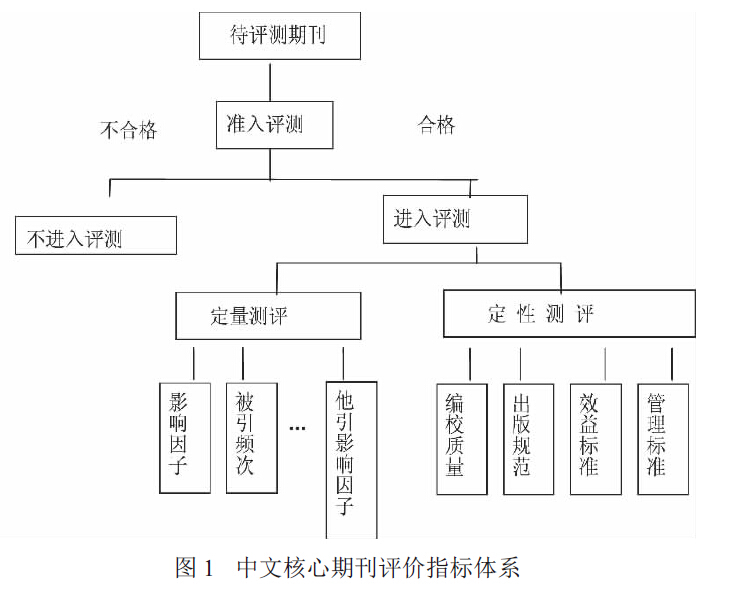

核心期刊的遴选是一个复杂的系统工程,构建一个科学合理、易于操作的评价模型是核心期刊评定工作的首要问题。本文鉴于2011 版《总览》的遴选只奖不罚,重内容轻形式,以及定性评价的专家不够科学合理等问题,提出重构核心期刊评估体系的思路:首先通过政治标准指标进行核心期刊准入评测,不合格者直接被淘汰,达到合格的分值后,进入下一步的评测;保留影响因子、载文量、文摘量、引文量(率)、转载量等九项指标,并适当增加个别定量指标,对期刊进行定量评估;完善定性评价制度,对期刊进行定性考核;综合准入测评、定量评估和定性评估的分值,确定核心期刊最终排行表(见图1)。

(一)准入测评:用政治标准反映刊物的现存错误

《总览》将所有的学术期刊列入定量评价的对象。引入准入测评将淘汰部分“政治不合格者”,这不但能对违规者起惩罚作用,同时也节约了核心期刊的评价成本。准入测评,是指使用政治标准(包括国家宪法、法律、民族政策、宗教政策、对外政策、出版法规、办刊宗旨等),分“完全合格”“基本合格”“轻微政治失误”“一般政治失误”“重大政治失误”五个等级对期刊进行初评,合格者进入下一步的测评;未合格者,采取“一票否决”制,直接被淘汰,不能参加下一步的测评。该步骤总分值为10 分,其得分高低可以参照全国高校文科学报研究会第五次评优活动的规定:完全合格者得10 分,基本合格者得9~9.9 分,轻微政治失误者得8~8.9 分,一般政治失误者得6~7.9 分,重大政治失误者得0 分。[5]重大政治失误是指文章刊载内容违反政治标准的重大错误;或出现一般政治失误,出版物已进入市场,产生极坏影响;或刊物违反《期刊出版管理规定》,一号多刊等情节特别严重者。得0 分者,即为未合格者,不能参加下一步的测评;其它等级的分值构成核心期刊总分的一部分。

(二)定量评估:在保留中发展原有定量评价指标

尽管定量评价指标存在诸多缺陷,受到不少专家的质疑。但是,通过对定量评价指标体系的比较分析和对历届期刊评价结果的考察,发现《总览》的定量评价指标既有量又有率,量反映了期刊的影响力,而率反映了期刊的整体质量,几个指标取长补短,从多角度较真实、客观反映期刊的价值和水平。所以,新建的评价体系中还是保留原有的定量评价指标。当然,由于刊物的不恰当自引、小团体互引等也造成引文指标的质量下降。因此,在保留《总览》现有九个定量指标的基础上,建议影响因子分为自引影响因子和他引影响因子,且两者比重悬殊应较大,以杜绝学术不端行为。定量评价是期刊评价的核心部分,应占较大的权重,总分值为70 分。2011 版《总览》人文社会科学期刊9 个指标的权重为:被索量0.01,被摘量0.08,被摘率0.1,被引量0.15,他引量0.25,影响因子0.32,重要检索系统收录0.05,基金论文比0.03,WEB 下载量0.01。建议影响因子中,自引影响因子的权重为0.02,他引影响因子的权重为0.3。

(三)定性评估:多指标渗透着编者的办刊理念

1.专家确定。按一定的比例聘请学术界、期刊界和期刊出版管理人员组成定性评价专家,注重专家的地区分布,并建立专家回避制度。

2.指标构成。定性评价指标由编校质量、出版规范、效益标准、管理标准构成,其总分值为20 分,每项各5 分,按优、良、中、差、劣的等级程度分别赋予5 分、4 分、3 分、2 分、1分。编校质量包括栏目设置、装帧设计、版式设计、编排规范等,主要考察栏目设置是否合理,是否有特色栏目;封面设计是否健康新颖,封面刊名是否突出,封面是否有汉语拼音、英文刊名、年度期号等;版式设计是否疏密得当,全年刊文版式、字号是否一致,转接次数是否符合规定、是否有逆转等;标题、目次、图表、公式、注释、参考文献等编排是否规范等;编校差错率是否符合国家标准等。出版规范包括出版时间、版本记录、印刷质量、装订质量等,主要考察是否按规定的日期出版、是否有拖(脱)期现象、是否随意出版增刊和合刊等,是否有增减页码,是否按规定完整记录版本,印刷字迹是否清晰、着墨是否均匀、图片是否漏印、装订是否牢固等。效益标准包括经济效益和社会效益。由于学术期刊的经济效益普遍较差,所以该指标主要考察刊发的文章或所属研究成果获省(部)级以上奖项的数量和等级;刊发论文所提观点被政府部门或企事业单位应用和采纳情况;是否入选教育部名栏工程等。

管理标准包括审稿制度、发稿制度、审读制度等,主要考察编辑部是否执行同行评议,是否有健全的发稿制度,是否有审读报告等。

3.专家评价。定性测评的打分与定量测评的打分性质完全不同。定量测评是评价机构完全脱离纸质期刊获取相关的指标数据。而定性评价时,每位专家必须在深入阅读评价期间出版的期刊基础上,对期刊的内在质量作出评价,并给出分值的。由于《总览》定性评价专家数量大,全国学术期刊数量多,为减少评价的工作量,建议与相关数据库建立合作关系,由合作方提供每期刊物的原样扫描结果,以替代纸质版期刊。专家评分后,应对评价的结果作评价报告,以杜绝评价腐败等行为的产生。

(四)确定结果:用综合统计方法多维度反映刊物的质量

2011 版《总览》是以定量评价分值为基础确定核心期刊表,再经过定性评价后,重新调整确定排行榜。而新建的评价指标体系将综合准入测评、定量评价、定性评价三个步骤的分值,按分值高低确定核心期刊排行榜。之后,在网上公示评价结果,以接受社会各界的监督,根据接受到的反馈意见,调整核心期刊表,确定最终评价结果。这种综合统计的方法更科学、合理,能多维度反映整本刊物的质量。

三、期刊评价者、使用者与建设者的和谐发展

学术评价从来都不是一个孤立的问题,它与学术传统、学术利益、学术体制和社会风气等紧密相连,以致任何一种看似科学的评价方法都不是尽善尽美的。第一,从期刊评价者的角度,随着数字传播时代的到来,应进一步完善评价指标,纠正评价中出现的偏差,提高评价方法的科学性、合理性和客观性。第二,从期刊使用者角度,不能过度使用“核心期刊”。期刊与论文是载体与主体、整体与局部的关系,即使整体代表了较高的学术水平,也不能由此推断局部的质量高。[6]期刊质量不能等同于论文质量,并不是核心期刊上所有的文章都是优质稿,如果“以刊评文”是惟一的评价标准,是偏离了学术评价精神的。第三,从期刊建设者角度,不能为迎合评价指标而弄虚作假,其关键应做好栏目设置、专题策划,加大组稿力度,认真做好编校的每一环节,从根源上提高稿件质量,促进期刊的发展。只有通过期刊评价者、使用者和建设者的共同努力,才能促进期刊事业的繁荣和发展。

注释:

[1]钱荣贵.走向终结的“核心期刊”现象[J].江苏大学学报:社会科学版,2003(3):133- 137.

[2]李爱群,黄玉舫,邱均平.我国学术期刊文献计量评价体系的客观性与评价结果的准确性探讨[J].中国科技期刊研究,2009 (4):610.

[3]朱剑.重建学术评价机制的逻辑起点———从“核心期刊”、“来源期刊”排行榜谈起[J].清华大学学报:哲学社会科学版,2012(1):12.

[4]叶继元.学术期刊质量评价与核心期刊评价之异同[J].图书情报工作,2009(9):7.

[5]全国高等学校文科学报研究会关于开展第五届评优活动的通知[EB/OL].(2014- 03- 12). http:/ /www.cusjs.com/ page/Default.asp?ID=702.

[6]林丽芳.论“核心期刊”泛化的负效应及原因[J].中共福建省委党校学报,2006(12):107.

林丽芳福建行政学院学报编辑部副编审。