【摘 要】[目的] 探讨中文科技期刊编委会结构设置特点,提出进一步优化编委会以促进期刊发展的策略。[方法] 统计分析9种耳鼻咽喉科学核心期刊编委会的结构设置、编委数量、换届频率等,总结存在的问题及对期刊发展带来的不良影响,提出优化策略。[结果] 中文科技期刊编委会存在组织结构设置名称多样、规模差异较大、编委兼职明显、编委会换届频率差异显著等问题。建议提高编委遴选标准,合理控制编委会规模,弱化行政考评对担任期刊编委的要求,定期更新编委会。[结论] 合理的编委会结构与规模、严格的编委遴选标准及适时更替将有助于中文科技期刊的可持续发展。

【关键词】科技期刊;编委会;中文期刊

科技期刊一般都会设立编辑委员会(以下简称“编委会”),由主编(含副主编)及编委组成,成员主要是各学科领域的知名专家,编委会既是保证期刊学术质量的核心力量,又是促进期刊良性发展的坚实后盾,是期刊生存与发展不可或缺的重要机构。有调查显示,当前国内学术期刊编委会的作用主要体现在审稿上,对期刊发展战略、决策制订的参与度明显不足[1]。国内关于编委会的研究涉及编委会的建立及维护[2]、分工与管理[3]、定位与功能[4]、作用评价指标[5]、人数规模[6]及制度构建[7]等,以理论研究为主,兼有期刊经验介绍或问卷调查,少有对期刊编委会设置的实际情况进行统计与分析。本研究以耳鼻咽喉科学类核心期刊编委会最新组织结构为样本,分析各刊的共性现象,提出进一步优化学术期刊编委会结构及规模的策略,以保证期刊的良性发展。

1 调查资料及结果

入选2018年中国科技核心期刊的耳鼻咽喉科学期刊共10种,即《中华耳鼻咽喉头颈外科杂志》《中华耳科学杂志》《听力语言与疾病杂志》《临床耳鼻咽喉头颈外科杂志》《中国耳鼻咽喉头颈外科杂志》《中国耳鼻咽喉颅底外科杂志》《中国眼耳鼻喉科杂志》《山东大学耳鼻喉眼学报》《中国听力语言康复科学杂志》和《中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志》。由于《中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志》尚未建立官方网站,未能找到其最新一届编委会信息,因此予以剔除,最后入选的待统计期刊共9种。这9种期刊均为中国科技核心期刊,在学术质量、办刊情况方面能够代表国内耳鼻咽喉科学类期刊的整体状况,因此,样本具有一定的代表性。

分别登录这9种期刊的官方网站查找编委会信息,表1列出了9种期刊最新编委会组织结构及编委人数。分析表1,可以发现这9种期刊的编委会具有以下特征。

表1 9种期刊编委会的组织结构及人员数量

注:“-”表示无此项。| 组织结构 | 专家人数 /位 | ||||||||

| 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 中华耳科学杂志 | 中国听力语言与疾病杂志 | 中国耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志 | 中国眼耳鼻喉科杂志 | 山东大学耳鼻喉眼学报 | 中国听力语言康复科学杂志 | |

| 高级顾问/顾问 | 9 | - | 25 | 4 | - | - | 14 | - | - |

| 名誉社长 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

| 名誉总编/名誉主编/名誉总编辑 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | - | 3 |

| 名誉编委 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - |

| 主任委员 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |

| 社长 | - | 1 | - | - | - | 1 | |||

| 总编/主编/总编辑 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |

| 特邀主编 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

| 执行主编 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |

| 执行副总编辑 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |

| 副总编/副主编/副总编辑 | 11 | 5 | 13 | 10 | 7 | 14 | 4 | 14 | 7 |

| 常务编委/常务委员 | - | 64 | - | - | - | 43 | - | - | 52 |

| 编委/委员 | 91 | 97 | 255 | 212 | 246 | 118 | 120 | 161 | 97 |

| 海外编委/国际编委 | 20 | 13 | 26 | - | - | 4 | 3 | 4 | - |

| 特约编委 | 10 | - | - | 18 | - | - | - | - | - |

| 通讯编委 | 75 | - | 90 | - | - | - | - | 13 | - |

| 放射学/病理学编委 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |

| 合计 | 218 | 184 | 414 | 249 | 262 | 184 | 193 | 194 | 164 |

(1) 编委会设置名称多样。9种期刊编委会都主要包括主编(总编)、副主编(副总编)、编委;但是每种期刊又有其特色设置,如顾问、名誉社长/名誉总编/名誉主编、常务编委、海外编委、通讯编委、放射学/病理学编委等。

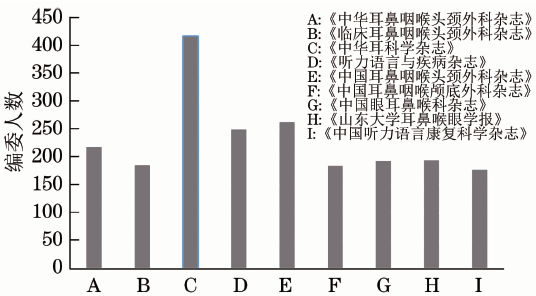

(2) 编委会人数差异较大。9种期刊的编委人数为164——414位(图1),平均(229.11±76.35)位,其中最多的是《中华耳科学杂志》,编委人数达414位,最少的为164位。考虑到《中华耳科学杂志》的编委人数远远超过其他期刊,将其剔除后统计得出其他8种期刊的平均编委人数为(206.00±34.17)位,95%可信区间为[177.4,234.6]。

图1 9种期刊的编委人数

(3) 编委兼职现象明显。经统计,9种期刊共有编委2062人次,考虑到专家可能会在不同的期刊中任职,故删除名单中的重复编委,共得到1107位编委。其中1位专家同时为9种期刊的编委,12位专家同时为8种期刊的编委,17位专家同时为7种期刊的编委,31位专家同时为6种期刊的编委,27位专家同时为5种期刊的编委,53位专家同时为4种期刊的编委,89位专家同时为3种期刊的编委,161位专家同时为2种期刊的编委,35.32%(391/1107)的专家兼任多种期刊的编委。以上数据尚不包括同时兼任交叉学科期刊编委及国外期刊编委的情况。

(4) 编委会换届周期差异明显。由期刊创刊年份和目前编委会届数(表2)可知,编委会换届的周期差异较大,其中:《中华耳科学杂志》和《中国听力语言康复科学杂志》自2003年创刊以来已换届5次,目前已是第六届,编委任职周期短、换届频率快;而《山东大学耳鼻喉眼学报》平均6.6年换届一次,《中国眼耳鼻喉科杂志》则6.3年换届一次。

表2 9种期刊的编委换届周期

注:《中华耳鼻咽喉头颈外科杂志》曾在1960年9月—1963年4月和1966年9月—1978年8月停刊,因此“距今时间”减去15年。| 期刊名称 | 创刊年份 | 距今时间 /年 | 现编委届数 | 换届周期 /年 |

| 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 1953年 | 51* | 第十届 | 5.1 |

| 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 1987年 | 32 | 第八届 | 4.0 |

| 中华耳科学杂志 | 2003年 | 16 | 第六届 | 2.7 |

| 听力学及言语疾病杂志 | 1993年 | 26 | 第六届 | 4.3 |

| 中国耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 1994年 | 25 | 第五届 | 5.0 |

| 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志 | 1995年 | 24 | 第六届 | 4.0 |

| 中国眼耳鼻喉科杂志 | 2001年 | 19 | 第三届 | 6.3 |

| 山东大学耳鼻喉眼学报 | 1986年 | 33 | 第五届 | 6.6 |

| 中国听力语言康复科学杂志 | 2003年 | 16 | 第六届 | 2.7 |

(5) 其他情况。有些期刊编委已经逝世,但是网站上并未删除或者予以更新,或者标注编委现在的状态。

2 存在现象及其影响

2.1 编委会结构设置多样,名称各异

本研究中所有期刊编委会均包括主编(或总编/社长/总编辑,包括副职)及编委;有些期刊设立国际编委(或海外编委)以扩大其国际影响力及知名度,本研究中有6种期刊设有国际编委。除此之外,有些期刊还设立了顾问、名誉社长/名誉总编/名誉主编、常务编委等,并将编委细分为特约编委、通讯编委等;笔者发现还有其他期刊设立了青年编委以及按照专业进行编委分类。这与国外已有研究[8]类似,该研究发现有些期刊的编委会结构组成单一,而有些期刊的编委会则有严格的层次与等级。截至目前,关于学术期刊编委会的组织结构尚没有统一规定,期刊均是根据自身情况规划。

学术期刊是刊登、传播优秀科研成果的载体与平台,期刊编委会是建立并维护该平台有序、高效运行的重要团体。在中国,编委身份在学界与业界都具有较高的权威性[9],一些期刊在编委成员的组成上,注重成员的职权大于注重其学术成就,注重成员的社会影响大于注重其职责的履行[10]。本研究中提及的顾问、高级顾问及以各类名誉编委,实际上很少甚至从不参与期刊审稿、组稿、撰稿及对期刊发展策略的商讨与制订,他们也往往同时为多种期刊的编委会成员。又如国际(海外)编委,中文科技期刊一般都是以中文为出版语言,少有刊登外文论文,所聘请的国际编委如为华人可能会适当履行编委的职能,至于不懂得中文的其他国际编委,应该只是为了扩大期刊的影响力而“挂名”吧。

2.2 编委会规模偏大,各刊差异显著

国内有研究[6]提出,编委配置应小而精,以30——70位为宜。本研究统计的9种期刊,其编委会规模远超该数量,从164位到414位,平均229位,而且人数最多的《中华耳科学杂志》与其他几种期刊相比,专业范围更小。是什么原因促使期刊不断扩大编委规模?期刊赖以生存的基本要素是源源不断的优质稿件,但是随着国内优秀研究论文外流,即使是国内比较知名的期刊都面临优质稿件短缺的问题。有研究认为,影响因子高及编委会成员多的期刊,可能会获得更多编委会成员的投稿[11]。于是,期刊招募更多编委,规定其定期向期刊投稿,用以解决期刊优质稿件短缺的问题。这个办法在短期内确实解决了燃眉之急,因此成了大多数学术期刊争相效仿的措施。

实际上,期刊的学术影响力与编委会的规模并不成正比[6];而且有研究[12]发现,64%的编委为了避免可能的利益冲突,很少给他们任编委的期刊投稿。期刊出版单位是期刊出版的执行部门,在编委会的领导下开展工作。不断扩大的编委规模,使得期刊的正常运行在一定程度上受到各种牵制,因为要“照顾”到每位编委及其团队,会出现编委权利过度利用、变相履行编委职责等问题,期刊面临诸多质量一般的“人情稿”压力;而“履职能力”这一直接反映编委履职态度和效果的标准却并不被重视[13]。编委数量过多,往往覆盖地区较广,组织召开编委会探讨期刊办刊过程中存在的问题并提出应对策略变得难于执行,或者流于形式,或者索性不开。长远而言,编委会对期刊的实际指导作用受到限制,不利于期刊的健康发展。

2.3 编委在多种期刊任职的现象普遍

本研究中35.32%的专家在2种及以上期刊担任编委。造成这种现象的原因主要有两方面:(1)期刊需要借助知名编委提高其在行业内的知名度和影响力,因此,出现了很多“挂名”编委,尤其是专业领域内的院士、医学会主任委员(包含副职),各省、市专业委员会主任等,期刊还寄希望于这些编委为期刊提供行业内的优秀稿件;(2)据了解,当前在申报重点科室、申请个人奖项等事项中,成为期刊编委是加分项甚至是必备项。专家们有对期刊编委身份的需求,因此,期刊编委成为学者们争相追逐的“香饽饽”。

然而,专家资源是有限的,在多种期刊兼任编委的现象也造成了不良的影响。同一专业领域内期刊的作者/读者群大致相同,从履行期刊编委职责,为期刊发展建言献策及提供优质稿件等职能角度来看,同为多种期刊编委的专家不免厚此薄彼,重“中华牌”轻“非中华牌”、重任主编/副主编的期刊而轻仅任编委的期刊,重核心期刊而轻非核心期刊,甚至将自己团队的优秀论文推荐到自己任编委的国外SCI收录期刊,等等。甚至有些编委对自己任职的期刊不了解,一个劲儿夸SCI收录期刊多么优秀[7]。由于我国学术期刊评价体系更注重各种引证指标,优秀的论文被关注、被引用的频次明显较高,这对于“非中华牌”和“非核心”期刊的发展极其不利,更容易形成学术期刊的两极分化。

2.4 期刊编委会换届周期差异较大

有的期刊平均不到3年就换届,有的期刊超过6年才换届。换届周期影响到期刊学术团队的稳定性和新颖性,过于频繁换届不但增加了编辑部的工作量,而且也不利于期刊形成相对稳定的学术质量保障团队;换届周期过长则不利于新鲜血液的及时补充,而新生力量的加入是保证期刊良性发展的生力军。

3 建议策略

(1) 提高编委遴选标准。科技期刊编委会是为期刊学术质量保驾护航的重要机构,每位成员应在相应的学术领域拥有极高的学术地位,不但有能力协助编辑部对论文的学术质量进行把关,而且应承担起促进期刊发展、扩大影响力的职责,参与期刊重大发展决策的制订。因此,编委的遴选应综合考虑其学术地位、研究领域、社会任职,及参与办刊的时间、精力与热情,预计对期刊的贡献程度以及可能存在的利益冲突等。朱大明[5]建议从发表论文、推荐论文、审稿、提案及参会5个方面对编委的职能进行评价和衡量。除此之外,笔者认为还需要考察其是否兼任国内外其他同类期刊的编委,同时兼任2种及以上期刊编委的专家,在整个编委会的占比不宜超过10%。充分发挥每一位编委的作用,对于提高学术期刊的竞争力至关重要[14]。

(2) 合理控制编委会规模。应根据学科性质合理设置编委会结构及规模。笔者认为,编委会组织架构不宜过细,如有的期刊列出通讯编委、青年编委,如果说细分只是因为部分编委还须进一步培养,既然有待培养,说明其还没有达到成为一名编委的标准,则不宜选入编委会。一旦成为期刊编委,只要能为期刊出力,只有贡献大小之别。因此,笔者认为,可以将上述名称统一为编委。编委数量过多容易流于形式,不利于编委会力量的凝聚,建议编委人数尽量控制在100人以内,综合学科期刊的编委人数可以多于专业期刊。同时,编委宜兼顾国内地区分布,论文中有英文摘要的期刊可以聘请英文专家作为编委会成员,助力于提升期刊英文水平。

(3) 弱化行政考评对期刊编委的要求。期刊编委的遴选是基于其极高的学术地位和能够为期刊发展建言献策的能力,是后者成就前者。但现实中却刚好相反,成为期刊编委能为专家带来较高的学术地位,争取到更多学术荣誉的申报机会。因此,建议弱化个人评奖、重点科室考评等对专家担任期刊编委的要求,让编委的遴选遵循利于期刊发展的原则。

(4) 合理的更替机制是编委会应具备的重要机制。编委会应与时俱进,不断优化结构。本研究中有的期刊6年多才换届,有的期刊则不到3年就换届。据笔者调查,也有其他期刊10多年才换届。笔者认为,编委会换届周期以3——5年为宜,具体可根据学科整体规模及发展情况衡量,从业人员多的学科可以3年换届,从业人员相对少的学科5年左右也应该换届,以保证编委会整体知识结构的更新与升级,不断优化、提高期刊的学术竞争力。

4 结语

国内科技期刊编委会存在结构设置名称多样、规模差异较大、编委兼任明显等问题,建议提高编委遴选标准,合理设置编委结构及规模,尽量避免行政考评对编委成员遴选的影响,及时换届补充新生力量,让编委会切实、高效地为期刊可持续、高质量发展提供能量,并且落到实处。本研究仅以入选2018年度中国科技核心期刊的9种耳鼻咽喉科学类期刊编委会为研究对象,样本量偏少;调研指标仅限于编委会名称设置、规模、编委兼职情况及编委会换届频率等,缺乏编委会成员信息方面的数据,此为本研究的不足之处。下一步研究需要统计不同学科期刊编委会的设置情况,如有可能分析编委会成员的职称、地域、机构、年龄、性别等更深入的数据,为进一步优化编委会遴选标准提供更翔实的参考数据。科技期刊的发展离不开科技从业者的支持,更离不开优秀从业者汇聚而成的期刊编委会,强化并切实落实编委会的职能将有助于提高中文科技期刊的学术影响力和知名度。

参考文献:

[1]黄蓉, 朱晓文, 刘培一 . 中国科协学术期刊质量现状及存在问题——学术期刊质量建设的相关因素分析[J]. 出版广角, 2008(5):9-12.

[2]张晗, 李明敏, 蔡斐 . 学术期刊编委会的建立与维护[J]. 编辑学报, 2017,29(S2):S36-S38.

[3]陈培颖, 朱岩, 欧彦 , 等. 学术期刊编委会的有效分工与管理[J]. 中国科技期刊研究, 2015,26(11):1217-1222.

[4]程宁 . 科技期刊编委会的定位与功能探讨[J]. 科技情报开发与经济, 2012(18):94-96.

[5]朱大明 . 学术期刊编委会作用评价指标初探[J]. 中国科技期刊研究, 2014,25(7):975-977.

[6]朱大明 . 学术期刊编委会人数规模的探讨[J]. 中国科技期刊研究, 2016,27(1):33-38.

[7]莫愚, 王旭, 谢秋红 , 等. 关于编委会制度构建的思考——以《中华烧伤杂志》为例[J]. 编辑学报, 2019,31(3):290-292.

[8]Zdeněk R . Editorial board selfpublishing rates in czech economic journals[J]. Science and Engineering Ethics, 2017,24(6):1-14.

[9]占莉娟, 张带荣 . 青年编委会:突破传统编委会困境的有效之策[J]. 中国科技期刊研究, 2018,29(10):1042-1047.

[10]张艳霞 . 编辑视角下学术期刊编委会的职能与实现[J]. 北京印刷学院学报, 2017,25(8):141-143.

[11]Rösing C K, Junges R, Haas A N . Publication rates of editorial board members in oral health journals[J]. Brazilian Oral Research, 2014,28(1):1-5.

[12]Walters W H. Do editorial board members in library and information science publish disproportionately in the journals for which they serve as board members?[J]. Journal of Scholarly Publishing, 2015,46(4):343-354.

[13]叶庆娜 . 学术期刊编委会行政化:表征与影响——基于对143种人文社科学术期刊的调查[J]. 编辑之友, 2018(3):35-39.

[14]单超, 王淑华, 胡悦 , 等. 大数据时代编委会结构优化及作用提升[J]. 编辑学报, 2019,31(3):293-296.