摘要:SSCI 作为社会科学研究重要的检索和评价工具, 日益引起了学术界的重视。SSCIJCR2003 的数据表明, 该系统来源期刊的学科、国别分布存在较大差异。针对当前对其评价功能认识的分歧, 提出应适当引导、兼顾各种评价手段等的对策建议。

1 问题的提出

长期以来, 相对于自然科学和工程技术科学, 我国社会科学科研绩效评价研究观念滞后, 评价方法过多依赖专家和评委的主观判断, 使社会科学评价的公平性和客观性遭到了学术界和公众的诸多质疑。由于社会科学成果表现形式多样, 如专著、教材、论文、工具书、译著等等, 再加上社会科学成果固有的意识形态性和难以检验性, 以及不同学科研究范式的内在差异性,使得评价的尺度很难把握。选择什么样的评价方法和程序, 成为社会科学评价理论研究和管理实践中的瓶颈。随着教育和科技体制改革的深化, 社会科学评价逐渐从定性转向定量, 即在项目申报、职称晋级、获奖、工作量考核等方面引入了诸如成果发表量、成果发表等级、引用频次等量化指标, 并对各项指标赋予不同的分值或者权重。这里, 通过对各类大学排行榜指标体系的设计、部分高校和研究机构职称晋升、工作量考核指标的考察, 我们发现, 在社会科学引文索引(SSCI)源期刊发表论文, 往往被赋予很高的分数或权重, 学术界对此争议颇多。如何正确看待SSCI 的工具价值和学术价值, 是一个值得深入探讨的课题。

2 SSCI 缘起及其特征

2.1 SSCI 缘起

SSCI 是美国科技信息研究所(ISI)的著名科学计量学家加菲尔德(Eugene Garfield)博士继科学引文索引(SCI)之后于1973 年创办的又一个具有国际影响的引文索引系统。与SCI一样, SSCI 在创生之际, 其主要功能是为社会科学家提供一种便捷的获取相关文献的检索渠道, 由于引文之间独特的相互联系, 却直接刺激了科学学和科学计量学的发展。由于SSCI严格的选刊标准以及国际化水准, 使科研管理者们青睐于依据论文是否被该系统收录、是否发表在源期刊、成果是否被该索引引用及引用的次数来判断一个学者的学术水平。某一期刊能否成为SSCI 来源期刊, 往往取决于编委和作者的国际化程度、论文是否经过专家同行评议程序、影响因子大小等几个因素。因此, SSCI 每年的来源期刊数量是动态变化的。ISI 每年出版的期刊引证报告(JCR)对大部分期刊的文献计量指标加以全面分析、排序, 为人们了解期刊的学术影响和学术质量提供了一个快捷窗口。以JCR2003 社会科学版为例, JCR报道了1714 种社会科学期刊的被引频次、影响因子等指标。这1714 种期刊2003 年度共刊登论文88204篇, 被引总频次为1788703。[1]

2 .2 SSCI 来源期刊的学科非均衡性

SSCI 收录社会科学各学科专业期刊的数量往往不均衡, 甚至差距很大。ISI 按54 个学科专题对1714种期刊进行了分类。其中收录期刊最多的是经济学(ECONMICS), 共计160 种, 最少的学科是民族学(ETHNIC STUDIES)仅为7种, 两者相差22 倍以上。这54个学科的期刊数的平均值为43, 处于平均值以下的学科有32 个, 占学科总数的59%。我们根据我国社会科学学科分类的特点, 将JCR 的54 个学科进一步归纳,合并划分为19个学科大类, 并对高被引频次和高影响因子期刊在这19 个学科中分布情况进行了计量。表1中列出了学科大类的主要期刊指标、影响因子大于2 的期刊数量和被引频次超过2000 的期刊数量。

心理学、经济学、公共管理学等3 个学科的期刊一直是SSCI 期刊中比较引人注目的期刊, 它不仅在期刊数量上明显多于其他学科, 而且在被引频次和影响因子的数量上也有显著优势。从表1 可以看出, 心理学、经济学、公共管理学等3 个学科的期刊数所占比重分别是30 .8 %、18.6 %、14 .6%, 显然, 这3 个学科无论是从期刊的数量分布, 还是从影响因子和被引频次的数量分布来看, 都说明这3 个学科在SSCI 中所处的重要位置以及活跃程度。2002 年JCR 社会科学版对SSCI 来源期刊的报道显示, 学科分布也呈现类似的特点。[2]

2.3 SSC I 文献计量指标分布的差异性

表1 还揭示了各学科之间期刊文献计量指标分布的不均衡性。各学科期刊数的最大值、最小值分别是心理学(548)、民族学(7), 两者相差78 倍以上;影响因子平均值的最大值、最小值分别是法学(1 .3)、历史学(0 .37), 两者相差3 .5 倍以上;被引频次平均值的最大值、最小值分别被心理学(1270.4)、民族学(156.6)获得, 两者相差8.1 倍以上。由于学科分布的不均衡, 对社会科学科研进行评价时, 如果不注意到这一点, 则会产生很多偏差。一个学科的被引频次和影响因子主要取决于两个因素:一是各学科自身的发展特点, 特别是学科队伍的规模;二是该学科期刊在数据库来源期刊中所占的比例。这两大因素决定了学科影响因子和被引频次分布的不均衡性。[3]也就是说, 某一种期刊的总体学术水平只能针对其自身所属学科或相近学科领域, 因为无论影响因子还是总引用频次在学科之间都没有可比性, 所以刊物的影响因子大小只能在同学科范围内的期刊之间比较, 否则没有任何实际意义。

2.4 SSC I 源期刊国别分布的倾向性

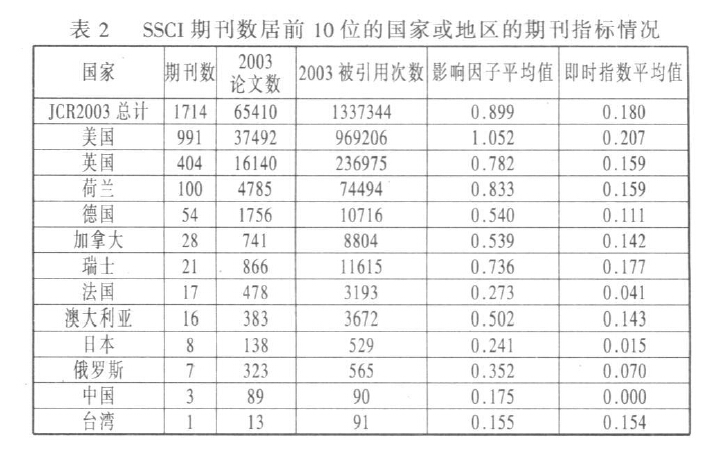

由JCR2003 可知, SSCI 的1714 种期刊分别分布在全世界40个国家或地区。美国拥有SSCI 源期刊雄踞霸主地位, 期刊数、论文数接近总期刊数和论文数的60 %, 而且有72 %以上的被引来自于美国期刊的贡献。

表2 列出了居前10 位的国家或地区的期刊数及文献计量指标分布情况。3 对SSCI 评价功能的两种观点以上数据的统计结果表明, SSCI 期刊的学科、地域分布、学术影响力存在较大的差异。而这种不均衡现象使社会科学评价中国际可比性指标的公正性大打折扣。对于自然科学来说, 我们强调科学成果的无国界性, 研究对象受地域性因素影响相对较小, 其期刊的地域分布虽有影响, 但不是绝对的。然而, 对于社会科学研究领域来说, 其研究对象却是纷繁复杂的社会事件或现象。由于不同国家有着各自独特的历史及其文化背景, 所以社会科学研究往往受地域性限制较大, 用自己国家的文字才能更好地阐述和表达社会科学方方面面的问题。严春友先生指出, SSCI 所反映的只是美国人眼中的世界学术, 视野是非常狭隘的。以这样一份不具备国际性的索引作为评判最高学术水平的标准, 是极为荒唐的。并以罗巴切夫斯基创立的非欧几何发表在并不有名的《喀山大学学报》上, 阿贝尔的论文发表在当时并无多少影响的《纯粹和应用数学杂志》上为例, 来批驳以刊评文的无知。[4]而党生翠也认为, 社会科学的学科特点也决定了采用西方国家的标准弊大于利。如我国社会科学中许多学科的研究与中国的社会主义制度有着密切的联系, 对国家命运、人民幸福等问题都至关重要。如政治学、新闻传播学、马克思主义哲学等学科, 必须坚持这些学科的中国特色。并认为坚持SSCI 标准, 将可能出现中国学术的自我殖民化倾向。[5]与上述观点相反, 我国相当比例的高校和研究机构将SSCI 的重要性提到相当的位置, 还有学者站在将中国社会科学研究推向世界的角度, 提出遵循国际学术规范是中国学术走向世界的首要条件。建设一流大学, 学术水平和学术成果必须得到世界学术界的认同。一个科学规范的学术期刊检索系统可以作为学术论文的替代性评价。国际知名的社会科学学术期刊检索系统已经被普遍接受作为社会科学的一个重要评价标准。在国际舞台过低的论文显示度, 不利于社会科学发展、不利于一流大学的建设。[6]

4 对SSCI 应持理性的态度

无论是批驳还是赞同SSCI,都证明社会科学界对科研评价认识的一种进步。我们认为,无论采用何种评价方法和手段,最终之目的是通过激励学者们的创新性研究,以增加学术知识的积累, 提高研究成果对我国社会主义现代化建设实践指导的针对性、有效性以及对提高我国推动世界文明进程的贡献率。不通过积极主动的国际交流而仅囿于封闭式的学术研究, 难以让中国的社科成果走向世界,世界也难以真正领会我国学术研究成果的博大精深。我国的社会科学研究必将形成一个死结构,而变得毫无生气。当然,我们也应看到,SSCI 期刊的语种及地域分布的不均衡,收录期刊以美英为主的英语国家占有绝对的优势,这与强国政治与经济的事实是相对应的,也反映了世界强国分布的格局。由于社会科学研究受政治观点的影响甚大, 西方强势国家对一些弱势国家存在着政治偏见,往往会对发展中国家社科论文的收录率带来很大的影响。

由于SSCI 期刊之间的被引频次和影响因子等指标值可能相差千倍以上, 因此不同的SSCI论文用同一标准对待, 有失公允。况且SSCI期刊学科结构的不均衡导致对整个社会科学科研进行评价时, 会产生很多偏差。必须注意, 在利用SSCI 进行科研评价时,一定要坚持同学科相比原则。我国社科研究亟须加快与国际学术规范接轨的步伐, 通过扩大我国期刊和论文进入SSCI 系统的数量, 提高我国学者论文的引证率来提升我国社会科学的国际影响力。纵观国内大量的学术论文, 与国际高水平期刊和论文相比, 其研究多不规范, 以“量”取胜, 这与我国学术职称等评价指标体系设计之偏颇有着极为密切的联系。因此,通过学习SSCI 的国际学术研究规范, 积极撰写SSCI 论文, 不仅会提高外语水平, 而且将有助于改善我国当前学术界的浮躁风气, 树立严谨、规范的治学态度。在我国社科成果国际显示度尚不明显、学术规范尚未成熟的今天, 在充分了解SSCI 学科结构特点的基础上,适当强调和引导学者重视SSCI 并给予较高的权重是必要的。但同时也要意识到这不是提高我国社科研究质量的唯一手段, 也不是学术研究之根本要义。任何一种检索和评价系统都有其自身难以克服的局限性,SSCI 也不例外。在SSCI 指标还无法对我国社会科学研究进行全面而客观评价的今天, 如果把专家定性评价和符合中国社会科学研究特点的论文收录系统如CSSCI 相结合, 效果或许更为理想。

参考文献

1 ISI《2003 JOURNAL CITATION REPORTS (JCR Social SciencesEdition)》

2 王国龙.SSCI 元期刊概述.中国索引, 2004, 2(2):20-24, 25

3 吴丹青, 褚超孚, 吴光豪, 刘艳阳.作为我国社会科学评价指标的若干思考.统计与决策, 2005(下):36-38

4 严春友.质疑SSCI .社会科学论坛, 2005(4):73-76

5 党生翠.美国标准能成为中国认为社会科学的最高标准吗? 以SSCI 为例.社会科学论坛, 2005(4):62-72

6 蔡曙山.代表性学术成果作为艺术人文与社会科学评价指标的意义.江西社会科学, 2004(6):208-220