【摘 要】[目的] 为改变科技期刊采编与排版生产、网络发布分离的出版模式,探索科技期刊的编排一体化,促进科技期刊的全媒体发展。[方法] 通过对《含能材料》数字出版流程再造的实践总结,探讨科技期刊出版一体化的相关问题。[结果] 《含能材料》借助整合的排版云平台与采编系统,实现了科技期刊的采编与排版、发布的一体化。[结论] 编排一体化,可有效提高工作效率,实现全流程的数字化出版,HTML、PDF等多元发布,提升读者的阅读体验,丰富传播渠道,有利于中国科技期刊的数字化出版。

【关键词】XML结构化排版;出版流程再造;数字化出版;多元发布;全媒体

随着互联网技术的发展,中国科技期刊的数字出版取得了长足的进步[1]。基于可扩展标记语言(Extensible Markup Language,XML)技术制作的超文本标记语言(Hyper Text Markup Language,HTML)文件在数字出版中具有较高价值[2],受到期刊出版界的广泛关注,并被不断应用于科技期刊的数字出版中[3,4,5]。与传统出版相比,XML结构化数字出版具有标准规范,一次制作、多元发布,按需重组、高效出版的优势[3],能较好地满足数字出版的要求。目前,我国多数科技期刊所采用的采编系统只涵盖收稿和审稿环节,基于XML结构化数据的期刊网络传播多为后期制作,采编、编校、排版分离。国内部分科技期刊或是采用自行研发[4],或者运用方正、北京仁和汇智信息技术公司[5]等相关技术实现XML的排版。这些工作止于XML的结构化制作,缺乏基于XML结构化制作的一体化数字出版流程,制约了XML技术的应用发展[6]。将三个环节无缝连接,整合采编系统、排版系统、网络发布和信息服务系统,搭建一体化的数字出版平台,是科技期刊数字化发展面临的重大问题[3]。

《含能材料》于1993年创刊,主要报道国内外火炸药、推进剂、烟火剂、火工药剂、武器弹药设计、实验及相关材料的研制、工艺技术、性能测试、爆炸技术及应用等方面的最新成果。因此,《含能材料》刊载的论文中除涉及较为复杂的图表外,还涉及化学结构式、反应式、数字公式,以及英文图文摘要,排版过程中经常遇到较为复杂的元数据加工。2008年《含能材料》与北京勤云科技发展有限公司(以下简称“勤云”)合作,实现了刊物投、审、校网络化,编辑、校对、组刊线上完成。刊物的排版采用传统流程,与采、编分开,编辑下载单篇Word稿件,通过方正排版软件(如方正9.11)线下完成排版。与多数科技期刊一样,《含能材料》在传统出版流程下生成方正排版小样文件、PDF文件,经由第三方公司加工为HTML格式。排版中产生的数据相对孤立且耗时长。单篇排版的时间超过3小时,整期论文的HTML制作时间约为1周,影响单篇论文的优先发表,网络发布一般在当期组稿排版全部完成后进行,不利于单篇成果的及时呈现,整期论文的网络发布也因为排版等问题产生较长的时滞。 为解决这一问题,《含能材料》通过数字出版的流程再造,采用基于XML技术的编排一体化数字出版模式,将采编、编辑加工与排版生产、网络发布和信息服务相结合,实现了复杂数据的排版生产。基于此,本文对科技期刊出版一体化的相关问题进行探讨,为中国科技期刊数字化出版的发展提供参考。

1 基于XML的一体化数字出版

1.1 出版流程变化对期刊出版传播的影响

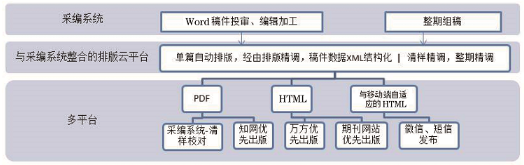

2018年《含能材料》与北京北大方正电子有限公司(以下简称“方正电子”)[7]、勤云合作,将采编、排版、网络发布进行整合,通过数字出版的流程再造(图1),实现数字出版一体化。从图1可以看出,《含能材料》使用 的采编系统与方正电子飞翔云平台整合后,单篇Word稿件直接上传至飞翔排版云平台,完成XML的结构化排版。Word稿件不再需要单独下载,XML文件无需进行二次加工。经由再造的排版流程,只需1分钟便可得到单篇论文的初排结果,同时生成PDF、HTML等格式文件,实现稿件优先出版、网络多平台发布,极大地提高了出版效率,较好地满足了读者的全媒体阅读需求。该数字出版流程再造将三个环节无缝连接,逐步实现了采编、排版、网络发布与信息服务的整合。

图1 《含能材料》数字出版流程的再造

1.2 流程再造带来的变化

1.2.1 及时的单篇与整期数字化排版生产

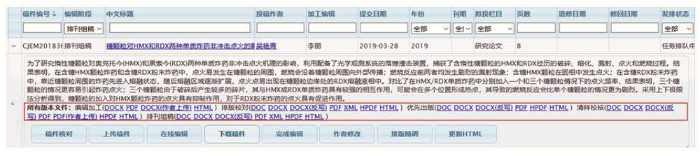

通过采编系统中的“稿件校对”与“排版精调”功能,《含能材料》录用的单篇稿件在各个编辑加工阶段(图2)都可进行排版,时长约1分钟。对于整期论文,编辑部通过采编系统的“排刊组稿”功能对整期栏目及相应论文进行组稿,之后借助“整期排版”功能,将整期论文统一在飞翔排版云平台中自动完成目次生成、图文摘要提取、正文书眉页码的排版、封面封底补白的排版,最后经由精调,完成整期论文的排版生产。整期论文的排版与精调约2小时。

图2 单篇论文的数字化排版示例

《含能材料》在流程再造前,单篇论文通过线下手工排版完成。整期论文的排版则在单篇论文调整完成的基础上,逐一合成页眉、页码,制作目次及图文摘要,排版用时长,准确性相对较低。系统整合、流程再造后,一键完成单篇或整期论文的排版,工作效率和排版质量均较高。

1.2.2 按需重组的智能化排版

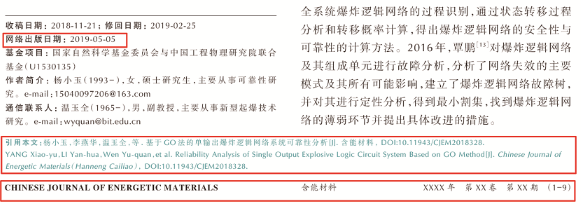

采用XML技术可按需重组论文数据,排版趋于智能化。采编系统中编辑加工的各个阶段(编辑加工、排版校对、清样校核、排刊组稿),排版云平台都会保留上一版文件,通过采编系统调用与精调,实现排版文件的在线修改补充。与再造前的线下调用排版文件不同,在线调用使得排版生产与编辑加工一体化,操作更为便利、直观。此外,对于已加工的元数据,可按需重组到出版文件中,自动提取,呈现在文章的相应位置(图3)。图3所示的网络出版日期和DOI引用格式,由系统自动提取并显示在论文首页下方,有利于论文的引用与传播。而整期论文排版时,系统自动更换成页码形式的引用格式,智能重组数据,满足期刊版式的要求。

图3 排版稿的多个重组数据示例

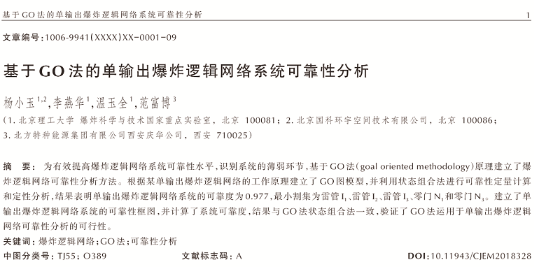

由智能化排版得到的单篇优先出版论文,带有刊物专有的书眉和已注册的DOI号,除无刊期页码外,版式与正刊版式相差无几,有较高的辨识度,更好地保护了刊物的版权(图4),优于目前多数期刊选用Word稿件进行单篇优先出版的模式。

图4 《含能材料》优先出版的排版稿示例

智能化的排版为《含能材料》的图文摘要排版(图5)提供了极大的便利。《含能材料》采用英文图文摘要进行导读,英文图文摘要原在每一篇论文的最后,通过云平台排版,《含能材料》整期组版时,所有论文的图文摘要会从各自的正文中自动提取出来,与题名、作者名按规定格式放到整期目次之后。智能化的排版一方面较好地保证了数据的完整性与准确性,另一方面提升了排版的效率。

图5 整期论文合成前、后的英文图文摘要===(a)合成后;(b)合成前

1.2.3 多渠道的网络发布

流程再造前,《含能材料》的网络传播是通过单篇PDF清样稿在期刊官方网站自主传播,整期论文在纸刊发布后通过中国知网、万方、期刊官方网站进行网络传播。期刊官方网站预先发表的论文采用单篇PDF清样校对稿传播,一般在录用后经过1个多月的编辑加工后实现,时滞长、显示度低、阅读体验不佳。整期论文通过万方、中国知网数据库传播,受众面虽有所提高,但万方、中国知网对整期论文的制作时间长。

流程再造后,排好版的单篇论文即刻优先发布在期刊网站、万方、中国知网(图6),单篇论文的传播范围较再造前更为广泛,同时生成的HTML文件较好地满足了读者对论文全文便携、碎片化的阅读需求(图7);排版论文的网页链接还可通过邮件、短信发至作者的移动终端,方便个人进行自媒体推广,编辑部也可通过这链接将论文快速推广到刊物自建的学者微信群,进行及时传播。通过排版稿HTML文件中 “EN”“引”功能键,为读者的阅读与引用提供便捷。再造后的整期排版内容经由采编系统的“整期发布”功能实现整期论文的网络发布。所得PDF文件经由转曲,直接进行纸刊印刷,HTML文件则被送交给相关的数据库。这一排版生产发布流程不仅与国际期刊的做法相同,而且让读者享有优质的阅读体验。

图6 期刊官方网站与万方数据库的同步优先出版

图7 基于HTML格式的传播

与传统发布方式相比,流程再造后《含能材料》实现了多渠道、优质的单篇优化出版和整期出版,发布周期缩短了2周以上。

1.3 实践的关键点

1.3.1 出版流程的再造与优化

任何一个系统的使用都是工作流程的梳理与优化过程,《含能材料》在再造的出版生产流程中,对原有部分工作进行了调整,以更好地实现采编与排版生产、网络发布的一体化,其中一个重要环节便是优先出版。

周桂莲等[8]对农业科技期刊的调研结果显示:人员缺乏、稿件未校对是科技期刊未能优先出版的重要阻碍,占比分别为32%和28%,折射出科技期刊在优先出版中存在的主要问题。针对这个问题,《含能材料》将在稿件录用之后开展的稿件深度文字润色加工和编辑互校流程提至录用之前。排版前编校可纠正论文中的错误、弥补疏漏等,有效地降低全文差错率,修改意见也更为集中,减少作者修改的次数,有效提高编辑效率和编辑加工质量。二校后排版的稿件作为优先出版的版本,与正式版本的差距不大,避免了期刊论文不严谨的负面影响,中国知网在进行网络优先出版时标引也更为准确,不易发生因为论文中错误而需要编辑部或作者进行勘误的情况。这一流程上的变化成功地解决了人员不足、稿件未校改等优先出版问题,高质量地实现了论文的网络优先出版。

在优先出版中增设分享流程。通过采编系统设置的对应邮件、短信,以及微信实现自媒体的分享,通过PC机的阅读与分享,实现网络媒体的传播,扩大了受众面。

1.3.2 模板的制作

模板是每篇文章自动生成对应版式的基础。《含能材料》编辑部为建立模板,查阅了刊物最新版式设计,优化现有版式,在实用与美观上平衡,通过确定模板类型、优化期刊版式、整理数据呈现方式等三方面的工作,实现了印刷版模板、HTML模板的制作。

《含能材料》现有的出版内容包括三种文体:论文、快递、观点,包括中文论文、英文论文、快递、观点、图文摘要五个模板。为完成模板的制作,编辑部以中文论文为基础,分四个阶段制作完成了五个模板。模板设置中,《含能材料》对模板初稿进行多次调整,帮助机器更好地“学习”图片、公式、正斜体、参考文献等排版方法。为方便期刊论文的传播,编辑部参考国际期刊的做法,引入网络出版日期、论文引用格式,对原有版式进行优化。排版前,编辑采用Photoshop等软件对文章的图片进行调整精修,并选择对应模板,生成所需要的版式,再由排版人员或编辑对特殊符号、图片位置进行精细处理,即达到《含能材料》不同文体论文的版式要求。

为将科研成果更好地显示于计算机终端,《含能材料》参照国际知名期刊Nature等网站中HTML文件的显示方式,与方正电子、勤云公司经过多次讨论,在印刷版基础上形成HTML格式的文件,包括显示单篇论文的图文摘要、增设评论、微信微博分享等。

1.3.3 合作中的磨合与信任

《含能材料》在使用勤云与方正电子的整合系统过程中,流程的变化、模板的设置、数据的要求等因素使前期合作进展缓慢;随着合作三方的不断沟通交流,后期合作进展顺利。以DOI号的选取为例,《含能材料》编辑部在运行新系统时对已发表论文按发表的顺序编号,实践中,DOI号自动提取不便,且需要编辑部进行单独的编号、统计、核对,防止编号错误。经三方讨论,决定以《含能材料》的稿件编号为基础设置DOI号,自动提取简便易行,同时无需编辑单独计号、核对。在合作过程中,合作三方结合工作的实用性与科学性,在相互的信任中推动系统和云平台的运行。

2 结语

随着科学技术以及移动互联网技术的发展,数字出版为科技期刊带来挑战。本研究从《含能材料》基于XML技术的数字出版一体化实践出发,探讨了科技期刊采编系统、排版平台、网络发布、信息服务的整合。实践证明,基于XML技术的数字出版一体化流程给科技期刊数字出版、传播带来很大的变化,在提升科技期刊影响力方面起到了积极作用,有利于推动期刊的广泛传播和多次推送,还将进一步推动科技期刊科学数据的深度发掘、共享以及再利用。《含能材料》通过出版流程的再造,实现了采编系统、排版平台、网络发布与信息服务的一体化,但还未能真正开展XML结构化数据的重组、二次利用,因此还需要与科技期刊的同行们携手并进,探索结构化数据的利用与再利用。

参考文献

[1]程维红,任胜利,沈锡宾,等.中国科协科技期刊数字出版及传播力建设[J].中国科技期刊研究,2014,25(3):340-345.

[2]刘冰,游苏宁.我国科技期刊应尽快实现基于结构化排版的生产流程再造[J].编辑学报,2010,22(3):262-266.

[3]蒋晓,谢暄,叶芳,等.基于XML的科技期刊一体化数字出版流程[J].传播与版权,2018(1):104-107.

[4]沈锡宾,李鹏,刘冰,等.CMAJATS在中华医学会杂志社数字出版中的三年实践总结[J].中国科技期刊研究,2018,29(3):248-252.

[5]祁丽娟.XML在线排版在科技期刊出版中的应用实践[J].科技与出版,2018(5):65-69.

[6]程剑侠.科技期刊生产流程数字化的优势与不足——《科学通报》(英文版)同Springer合作的实践[J].编辑学报,2015,27(4):365-367.

[7]付洪韬,赵婧,黄萌,等.新技术在科技期刊出版中的应用[J].出版与印刷,2018(4):5-12.

[8]周桂莲,杨智全,华千勇,等.农业科技期刊优先数字出版现状与问题分析[J].中国科技期刊研究,2014,25(1):155-158.