【摘 要】[目的] 解读新冠肺炎事件中我国科技期刊的抗疫责任、危机应对措施及响应特征,为保障新冠肺炎知识的有效传播,增强科技期刊的突发事件应对能力提供参考。[方法] 通过分析疫情危机中我国科技期刊采取的措施和新冠肺炎文献的刊载数据,研究科技期刊的应急响应机制。[结果] 疫情发生后,科技期刊主要从约稿、审稿和宣传3个方面采取应急响应措施。截至2020年2月27日,共有150种科技期刊以网络首发的形式刊载新冠肺炎文献604篇,涵盖6个研究方向,最高文献下载量达20587次。[结论] 新冠肺炎事件中,我国科技期刊应积极承担起传播相关科学知识的责任,主动作为,发挥出重要的抗疫作用,同时也需要编辑人员进一步加强把关意识,恪守职业道德,提升服务能力。

【关键词】新冠肺炎;科技期刊;责任;响应机制

2020年初新冠肺炎(COVID-19)的暴发蔓延,引起了我国政府的高度重视和全社会的广泛关注。党和国家立即启动一级响应,强调要把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位。同时,国家新闻出版署对出版界提出“加强出版服务,助力打赢疫情防控狙击战”的要求。多家出版单位积极响应,把疫情防控作为当前形势下的重要工作来抓,采取了诸多方法和措施,展现出疫情危机之下万众一心的工作局面。

在此背景下,王斌会[1]针对新冠肺炎疫情突发后我国出版企业的表现,解读了出版企业在突发公共卫生事件中的高效措施及特点;王晴等[2]分析并论述了新冠肺炎事件中我国医学编辑的多重抗疫角色;张敏等[3]以《精准临床医学》为例,介绍了英文期刊在应对紧急公共事件中的重要性和响应经验。以上论述为相关出版部门疫情期间进一步发挥出版服务功能提供了有利的参考和指导。

科技期刊作为承载科学技术传播任务的载体,在新冠肺炎新知识的发布和宣传方面承担着重要的社会责任。科技期刊高效、准确地传播有关本次新冠肺炎防控和治疗的新知识,不仅是有效控制疫情发展、维护人民生命健康和安全的保障,也是我国履行大国责任的重要组成部分。疫情发生后,我国科技期刊积极应对、主动作为,开展了大量卓有成效的工作,同时也必然存在有待加强和防范之处。

正确认识新冠肺炎事件中科技期刊应秉承的社会责任,明确其当前的应急响应特征,对保障新冠肺炎科学知识的有效传播、打赢疫情狙击战、提高科技期刊应对突发事件的能力、提升期刊的服务质量和影响力都具有重要意义。基于此,本文深入解读了新冠肺炎事件中科技期刊应秉承的抗疫责任,研究了我国科技期刊应对本次新冠肺炎事件的措施、响应特征、易发问题及提升策略。

1 新冠肺炎事件中科技期刊应承担的社会责任

1.1 学术“路标”

社会进步依赖于科学研究中产生的新成果和新方法,同样,打赢疫情防控狙击战也离不开科研人员对新冠肺炎问题的研究和破解。然而,创新不是凭空产生的,研究过程中最重要的因素之一是沟通[4]。在这一过程中,科技期刊扮演着学术“路标”的角色,向人们客观展示出某个研究领域中道路与区域的内部互联情况,即如何从A点到B点,甚至如何避免C点。它如同具有全球定位系统的电子地图,实时地向科研工作者提供个人的所在地、与他人的相关位置、如何选择路线、可能的新路线及潜在的替代交通方式等[5]。

空间上相互隔离的研究人员通过科技期刊刊载的研究成果,分享技术、样本、思想等,实现相互协作并形成放大效应,每个研究人员在该领域的影响可以成倍增加[5]。可见,期刊是创建放大效应的关键,也是新冠肺炎事件中相关科学问题快速、全面突破的主要研究交流平台,扮演着学术“路标”的抗疫角色。

1.2 危机事件解读

科技期刊凝聚了学术界的精英,拥有专业的科研作者和强大的审稿队伍,所提供的文献信息经过审稿专家的严格评审和编辑的层层把关,对疫情动态的了解与把握远高于一般的大众传媒[6]。这一特性决定了科技期刊在新冠肺炎疫情发生后,有资源、有能力对事件作出客观公正的解读。

自新冠肺炎发生以来,大众媒体铺天盖地的报道和自媒体眼花缭乱的信息使我国民众一度处于各种迷惑和恐慌中。在举国上下多行业、多学科、多部门奋力协同抗击疫情的关键时刻,科技期刊不仅肩负着向专业研究人员推广科研创新成果的使命,也承担着向普通公众普及科学知识的社会责任[7]。利用自身的权威性,从学术角度阐述新冠肺炎事件的本质,将相关知识精准、快速地传递给公众,是科技期刊责无旁贷的社会责任。

1.3 坚定民众抗疫信心

面对仓促而至的突发事件,互联网为人们提供了多元化的信息获取渠道,也为人们第一时间发布信息创造了便利条件,与疫情相关的信息因受到社会高度关注而急速传播,同步速度超乎想象。网络传播中,绝大多数相关信息以碎片化的方式发布,加上普通公众对信息内容缺少深刻认识以及主观性的加工整理,无形中导致人们获取的信息与事件背后的真相相去甚远,进而引发混淆视听、舆论一边倒、信任缺失等一系列社会问题[8]。

科技期刊公信度高,具有潜在的力量影响公众在危机时期的思考、行为和对信息的反应[9,10]。在新冠肺炎舆情危机严峻的时刻,科技期刊更应坚守出版人的初心使命和责任担当,以自己扎实的工作,反映科技工作者的认知,为本次突发事件正本溯源,为政府决策提供参考,坚定社会民众抗击疫情的信心。

2 我国科技期刊的应急响应机制

2.1 应急响应措施

本次突发公共卫生事件发生以来,我国医药卫生科技战线围绕新型冠状病毒感染紧急展开全方位的科研攻关,力图尽快突破关键技术。与此同时,我国多家科技期刊纷纷快速响应、各尽所能、采取一系列措施和办法,全力配合一线临床人员和科研人员抗击疫情的工作,以实际行动参与到新冠肺炎防治的科学发现、成果转化与知识传播的全流程。总结发现,科技期刊的应急响应措施主要表现在以下3个方面。

(1) 把握学术资源,快速发起新冠肺炎专题征稿活动。截至2020年1月31日,已经有《生物信息学》《中医杂志》《协和医学杂志》《华西口腔医学杂志》等科技期刊,结合作者的诉求和期刊发文范围,通过期刊网站、微信公众号、新浪微博等渠道,向全国医疗和科研战线的工作人员征集关于新冠肺炎的论著、专家笔谈、病例报告等,主动践行科技期刊的社会责任。

(2) 建立作者诉求快速响应机制,开设绿色通道,高效审稿并出版。对于新冠肺炎的来稿,优先开展审稿、改稿、校对、刊发、编务等工作。以《精准临床医学》编辑部为例,第一篇与新冠肺炎疫情相关的文章从收稿到全文在线发表仅用了 9 天时间[3],其具体做法包括:投稿当天完成初审,以编辑的专业眼光帮助作者发现论文写作和发表相关的细节问题,并尽可能提出具体的修改意见和建议;在论文修改过程中与作者保持密切的联系,尽可能为作者提供帮助,以积极的态度调动作者的积极性;稿件录用后采用快速出版模式,保证48小时之内将稿件发布到期刊网站上。

(3) 加大发表成果的宣传力度,充分发挥科技期刊的信息服务功能。《协和医学杂志》于2020年1月29日正式在线发表《北京协和医院关于“新型冠状病毒感染的肺炎”诊疗建议方案》,该文献在期刊官方网站首页免费下载,并通过中国知网在线优先发表,以便让更多同行及时了解并掌握该病的最新诊疗建议,为一线医护人员防护新冠肺炎提供专业的指导和参考。《第三军医大学学报》在网站和微信公众号同时发布《陆军官兵防护新型冠状病毒感染手册》,当日公众号阅读量达10万以上,网站在线人数超过3.6万,为军地读者提供了简明、专业、权威的防护知识。《航海技术》在新冠肺炎疫情暴发后,快速发表了《突发疫情事件的船舶应对策略》,从防疫意识、防疫措施、防疫应急等方面对船舶如何开展防疫工作进行探讨,该文相继被中国航海学会、中国海员建设工会、中国科协“科界”公众号等转发,还被中国海员建设工会加“编者按”推荐。

2.2 应急响应特征

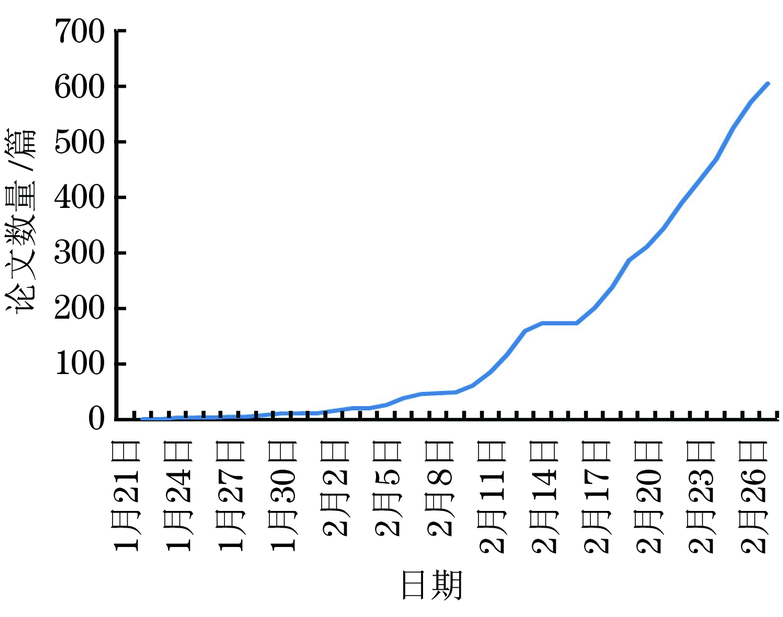

中国知网是我国当前最大的文献出版平台,收录了国内绝大多数的研究成果。新冠肺炎疫情暴发后,在中华医学会杂志社、中华预防医学会、中国医师协会、中国药学会、中华中医药学会以及《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司的联合倡议下,中国知网启动了新冠肺炎专题研究成果网络首发平台。自2020年1月21日至2020年2月27日,该平台一共网络首发150种科技期刊的新冠肺炎相关文献604篇(图1),其中,14种期刊的发文量在10篇以上,《城市规划》《中医杂志》《中医药》3种期刊的发文量最多,分别为27篇、23篇和18篇。

图1 2020年新冠肺炎专题论文刊载数量的变化趋势

图1所示为新冠肺炎专题论文刊载数量的增加趋势,可以看出,相关文献自2020年1月21日开始出现,从2月10日开始,论文数量急剧增加,平均每日新增31篇。1月21日《生物信息学》刊载的《2019新型冠状病毒基因组的生物信息学分析》,其发表时间距武汉卫健委第一次发布“武汉市卫健委关于当前我市肺炎疫情的情况通报”仅21天,比世界卫生组织将此次疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”提前了10天[11]。截至2020年2月27日,该论文的下载量已经达到20587次,可见,该文对后续的相关研究具有重要参考价值。

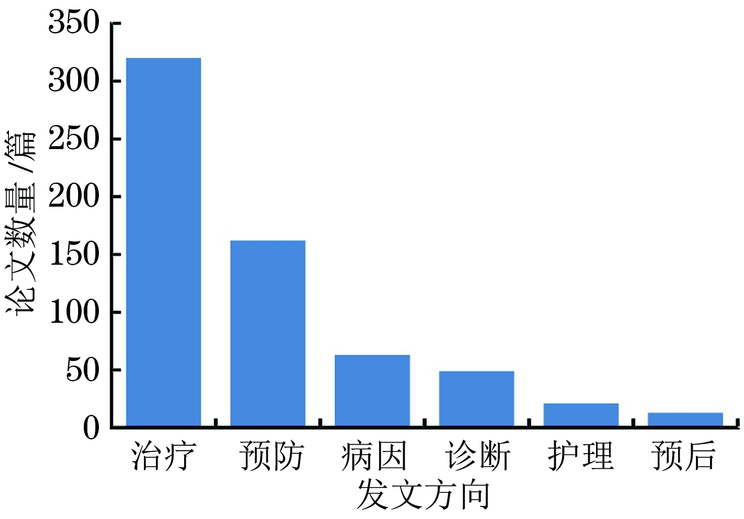

新冠肺炎专题的发文范围覆盖了新冠肺炎治疗、预防、病因、诊断、护理和预后6个方向。图2所示为新冠肺炎专题中6个方向的发文数量。可以看出:治疗类发文数量最多,占总发文量的52.9%;预防类论文数量次之,占总发文量的26.8%;预后类论文的数量最少,仅占总发文量的2%。以上科技期刊的论文刊载规律,与疫情暴发期间对新冠肺炎治疗和预防知识的需求量最大的现实情况相符。

图2 新冠肺炎专题中6个方向的发文数量

以上数据反映了我国科研人员和科技期刊对本次突发公共卫生事件的高度重视和极速响应。在发表国际期刊论文占主流的当下,国内科技期刊的上述响应特征既体现了我国科技工作者将论文写在祖国大地上的信心和决心,又反映出科技期刊在疫情中积极承担起传播科学知识的责任,竭力筑起科学灯塔的工匠精神[12]。

3 应急响应中的易发问题及对策建议

抓住学科热点,吸引科技工作者对刊物的关注,是科技期刊提升影响力的重要保证[13,14]。本次国际关注的公共卫生事件的发生,为科技期刊把握热点、提升自我提供了机遇,但同时编辑人员大多处于认识模糊、把关意识薄弱的状态。细查之下,不难发现存在“眼球效应”以及新冠肺炎专题稿件质量门槛下降的情况。在此形势下,期刊编辑人员更需要强化意识形态,坚守出版人的初心使命,将社会效益放在首位,加强把关意识,恪守职业道德,提升服务能力,以科学精神为科技助力,为抗击疫情保驾护航。

3.1 加强党性修养,提高导向把关能力

科技期刊要始终坚持党的领导,时刻保持政治敏锐性,心存敬畏,把内容导向把关作为出版工作的首要任务,提高警惕,不越底线,不踩红线,严守出版规矩[15,16]。疫情危机之下,期刊编辑在发文方向的选择上不能一味追求热点,要紧扣期刊的办刊方向和发文范围,做与自己专业相关的选题,干心中有底的事情,力戒“无知者无畏”,不要轻易审读、编辑自己不具备相关专业知识的稿件,谨防因无知而产生发稿质量问题,误导大众。此外,学术期刊挑选稿件时应在遵循科研诚信相关规范的基础上,注重稿件的科学价值、临床价值和社会价值[17],使其能够真正被应用于抗击疫情的实践之中。

3.2 完善内部管理制度,严把稿件质量关

高质量的科学研究对有效控制新冠肺炎疫情、确保人民生命健康意义重大。首先,要做到对高质量科学论文的把控,编辑人员要对新冠肺炎事件有一个正确的认识和了解,确保稿件信息的准确、客观与公正。其次,进一步完善内部管理制度,严格落实“三审三校”制度,用“一个标准、一把尺子、一条底线”统一严格管理所办网站、微博、微信公众号、客户端等传播媒介及其采编人员。在疫情防控的关键阶段,严防科技期刊为求时效性而疏于把关,或是把关不严,导致学术不端人员的学术赝品、次品有可乘之机的事件发生[18],对读者负责,对社会负责,对历史负责。

3.3 加快论文处理速度,保障论文时效性

时效性是科技期刊生命力的体现,时效性高的期刊才能体现出它的真正价值[19]。疫情之下时间就是生命,要充分保证高质量的科学研究成果能够尽快应用于新冠肺炎的防控之中,这对期刊的时效性提出了更高的要求。编辑可以充分利用其现有的专家资源,积极策划选题,有计划、有针对性地组稿。整个编辑部应群策群力,充分发挥每个编辑的优势[18],为作者的新冠肺炎专题投稿开辟绿色通道,尽快安排专家审稿,“三审三校”人员各尽其责、各负其责,通过期刊网站、中国知网网络首发平台等形式,以最快的速度完成相关稿件的出版工作。

3.4 加强信息载体创新,提升期刊服务社会能力

新冠肺炎的相关研究不能止步于文章发表,而是要进一步考虑如何扩大研究的影响力,让研究成果惠及大众。多媒体时代已然来临,科技期刊应跟紧时代发展步伐,通过信息载体的创新推动期刊创新发展[20]。借助移动终端和网络平台,通过多种数字化方式(包括微信、App、二维码、网络论坛等)传播刊载的研究成果,一方面有益于增强刊载论文的可见性,扩大论文的受众规模,提高传播效率;另一方面,对提升期刊知名度和影响力也具有积极的促进作用[21]。期刊的影响力提高了,可以更好地履行传播职责,在疫情应对中,也能够更好地向公众提供科学权威的信息。

4 结语

科技期刊作为科学技术传播的载体,在新冠肺炎新知识的推进和发布方面承担着重要的社会责任。明确科技期刊在新冠肺炎疫情危机中的社会责任、应急响应机制及易发问题,对打赢疫情狙击战、提高期刊应对突发事件的能力、提升服务质量和期刊影响力都具有重要意义。提升科技期刊编辑对危机和热点的应对能力是一个循序渐进的过程,突发事件中期刊编辑部的应急措施和响应机制还有待更加深入的研究与创新。

参考文献

[1]王斌会.新媒体时代突发公共事件中出版企业社会责任与社会效益契合探析[J/OL].科技与出版,2020:1-3[2020-02-28]..

[2]王晴,杨惠.浅析医学编辑在抗击新型冠状病毒肺炎疫情中的角色[J/OL].科技与出版,2020:1-3[2020-02-28]..

[3]张敏,陈璐,熊婉.英文医学期刊应对新冠肺炎疫情的策略探析[J/OL].科技与出版,2020:1-4[2020-02-28]..

[4]Buela-Casal G,Perakakis P,Taylor M,et al.Measuring internationality:Reflections and perspectives on academic journals[J].Scientometrics,2006,67(1):45-65.

[5]Karen J L B.The journal as a roadmap for social responsibility[J].Journal of Histotechnology,2013,36(3):73-74.

[6]陆小华.新媒体观——信息化生存时代的思维方式[M].北京:清华大学出版社,2008.

[7]谢文亮.学术期刊编辑人员职业责任建设[J].中国科技期刊研究,2019,30(4):394-399.

[8]何洁.碎片化信息对网络舆论的影响[J].传媒论坛,2019(4):23-24.

[9]Paul M J.Interactive disaster communication on the internet:A content analysis of sixty-four disaster relief home pages[J].Journalism & Mass Communication Quarterly,2001,78(4):739-753.

[10]魏梦琪.自媒体时代新闻出版业坚持正确舆论导向对策研究[J].中国报业,2017(13):78-79.

[11]世界卫生组织.关于2019新型冠状病毒疫情的《国际卫生条例(2005)》突发事件委员会第二次会议的声明[EB/OL].(2020-01-30)[2020-02-10]..

[12]祁占勇.工匠的文化认同及其实现路径[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2019,48(6):83-91.

[13]汪海英.紧跟学科热点是提升期刊影响力的重要途径[J].编辑学报,2019,31(S1):S71-S72.

[14]刘宇,丁堃.中国学术期刊技术引用形象及其评价研究[J].中国科技期刊研究,2019,30(11):1225-1232.

[15]武晓耕.科技期刊强化政治意识的意义及举措[J].编辑学报,2019,31(6):593-595.

[16]韩惠言.出版导向把关:态度、能力与规律[J].中国编辑,2019(10):9-11.

[17]张海洪.新冠病毒肺炎突发公共卫生事件相关研究的伦理思考[J/OL].中国医学伦理学,2020:1-7[2020-02-19]..

[18]衣凤芸,盛慧锋,杨频.埃博拉事件中科技期刊的社会责任[J].中国科技期刊研究,2015,26(9):915-919.

[19]刘丽娟.论科技期刊的时效性[J].烟台师范学院学报(哲学社会科学版),2005,22(4):118-119.

[20]程维红,任胜利,沈锡宾,等.中国科协科技期刊数字出版及传播力建设[J].中国科技期刊研究,2014,25(3):340-345.

[21]张积玉.有关学术期刊评价研究的几个关系问题[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2020,49(1):169-176.