【摘 要】[目的] 分析被撤销医学论文中数据学术不端类型及其行为特征,提出相应建议,为识别和防范此类学术不端行为提供借鉴。[方法] 选择Retraction Watch数据库中1902篇被撤销医学论文作为数据源,分析论文被撤销的主要原因,总结医学论文数据学术不端的常见类型和行为特征,从作者、作者单位、期刊出版单位、制度建设等方面提出相应的防范措施。[结果] 2005年以后因数据问题被撤销的医学论文数量呈较快增长趋势,并在国家/地区分布上呈集中趋势(54.47%分布于美国、日本、中国);伪造数据、存疑数据、错误数据、不可靠数据、重复数据、剽窃数据等是被撤稿的主要原因,主要可归纳为数据伪造、数据剽窃、数据篡改3种类型,其呈现方式多样且行为特征各异,准确把握其基本特征,有助于科学辨识、防范数据学术不端行为。[结论] 作者主动把好“源头关”,自觉接受诚信监督;作者单位履行科研诚信建设主体责任;期刊出版单位提高数据存疑意识,强化数据和统计学审查,建立多技术协同防范机制;多部门主动构建失信联合惩戒机制,以有效遏制数据学术不端行为。

【关键词】学术不端;数据伪造;数据剽窃;数据篡改;行为特征;被撤销医学论文

学术诚信是科技工作者的生命。“互联网+”时代背景下,买卖论文、数据篡改和造假等学术不端行为呈明显上升趋势,科技期刊出版伦理秩序面临着巨大的挑战,给科研工作乃至整个社会带来严重的负面影响[1]。最恶劣的学术不端行为主要包括伪造、篡改、抄袭和剽窃3种[2]。数据是学术论文信息表达的重要方式,广泛存在于各个学科的论文中。随着科技的发展,数字化处理技术更加成熟,少数别有用心的作者可以轻易地完成数据的编辑和处理,数据的伪造、篡改和剽窃变得更加容易,且更具隐蔽性。目前多数的学术不端检测技术还只能基于文字进行相似性检测或完成简单的数据完整性和一致性检测[3],还较难对数据伪造、篡改等隐性学术不端行为进行识别判断,如果没有同行评议专家的学术判断、读者或同行的举报、出版单位严格的数据审查机制等,这种隐性的数据学术不端行为就很难被发现,这给期刊出版和同行评议工作带来极大挑战[4]。撤销论文是对有缺陷的科学结论或学术不端行为进行纠错的有效措施之一[5]。近年来,因学术不端行为导致的撤稿事件屡有发生,其中医学论文是“重灾区”之一[6]。医学论文大多涉及人的科学研究,与人的生命和健康息息相关,本应有更高的出版伦理要求。前期研究多数是针对论文学术不端的原因、表现形式及防范措施[7,8],较少专门针对论文数据所包含的学术不端行为进行研究。因此,本研究基于撤稿观察网站发布的医学论文撤稿数据,总结数据学术不端行为的基本类型,归纳辨识特征,并提出相应的防范措施,以期为医学科技期刊辨识与防范数据学术不端行为提供参考。

1 数据来源与研究方法

撤稿观察网站(Retraction Watch,RW)是目前涵盖范围最广和最有深度的撤稿数据库,包含了从20世纪70年代开始的超过21100篇研究论文和会议摘要。因此,本研究数据来源于RW的撤稿数据库(http://retractiondatabase.org/)收录的被撤销的生物医学科技论文。搜索时间截至2019年10月7日,主题为Health Sciences,搜索“Data”相关的数据,共获得文献1902篇。使用Excel 2016软件对数据进行处理和分析。

2 结果与分析

2.1 医学科技论文数据学术不端原因分析

本研究提取的撤稿原因共6909个,其中涉及数据问题的撤销论文情况见表1。可以看出,伪造数据、存疑数据、错误数据、不可靠数据、重复数据、剽窃数据等是数据学术不端论文被撤销的主要原因。

表1 因数据问题被撤稿的医学论文情况

| 撤稿原因 | 撤稿数量 /篇 |

| 伪造数据(Falsification/Fabrication of Data) | 561 |

| 存疑数据(Concerns/Issues about Data) | 555 |

| 错误数据(Error in Data) | 533 |

| 不可靠数据(Unreliable Data) | 259 |

| 重复数据(Duplication of Data) | 147 |

| 剽窃数据(Plagiarism of Data) | 95 |

2.2 学术不端医学论文撤销趋势分析

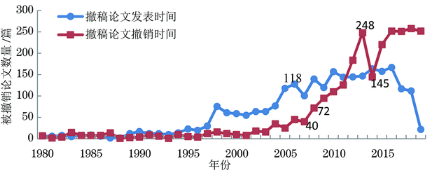

从论文发表时间来看,1989年以前被撤销论文数量均少于10篇,2005年被撤销论文数量上升至118篇,此后每年维持在140篇左右。从论文被撤销时间来看,1997年以前被撤销论文数量均少于10篇,2008年开始出现明显增长,2013年达到248篇,此后每年维持在245篇左右(仅2014年回落到145篇)。图1显示,因数据问题被撤销的医学论文在发表时间和被撤销时间2个维度上均是先呈快速增长,后趋于平稳但仍维持在较高水平的态势。

图1 基于RW数据库因数据问题被撤销的医学论文趋势分析

2.3 各国被撤销医学论文情况分析

被撤销医学论文共分布在39个国家/地区,其中有16个国家/地区的被撤销论文数量均超过了20篇(表2),约占被撤销论文总量的83.81%。美国、日本、中国的被撤销医学论文数量较多,这3个国家被撤销论文量约占54.47%,这与其每年较大的论文产出基数关系密切。此外,英国、德国、印度被撤销论文数量也超过了60篇。可见被撤销论文在国家/地区分布上具有明显的集中趋势。

表2 2008—2018年各国因数据问题被撤销的医学论文情况

注:数据来源于RW撤稿数据库。| 国家 | 因数据问题撤稿数量 /篇 | 撤稿总数 /篇 | 因数据问题撤稿比例 /% |

| 美国 | 481 | 1265 | 38.02 |

| 日本 | 308 | 538 | 57.25 |

| 中国 | 247 | 1218 | 20.28 |

| 英国 | 79 | 240 | 32.92 |

| 德国 | 66 | 305 | 21.64 |

| 印度 | 60 | 352 | 17.05 |

| 意大利 | 52 | 215 | 24.19 |

| 西班牙 | 50 | 119 | 42.02 |

| 加拿大 | 44 | 149 | 29.53 |

| 韩国 | 37 | 206 | 17.96 |

| 澳大利亚 | 35 | 104 | 33.65 |

| 荷兰 | 27 | 62 | 43.55 |

| 巴西 | 35 | 99 | 35.35 |

| 法国 | 26 | 122 | 21.31 |

| 瑞典 | 26 | 75 | 34.67 |

| 瑞士 | 21 | 60 | 35.00 |

2.4 医学科技论文数据学术不端常见类型

图1和表2结果显示,医学科技论文数据学术不端行为频发,广泛分布在世界各个国家,特别是美国、日本、中国等论文发表大国。掌握各种数据学术不端行为特征是准确辨识的前提,本研究根据RW撤稿数据库因数据问题撤稿的论文情况和目前科技期刊出版伦理规范中学术不端的常见分类[8],将数据学术不端行为归纳为数据伪造、数据剽窃、数据篡改3种类型[9]。

(1) 数据伪造,是指伪造实验过程、编造虚假研究,从而得到不真实的数据,并予以公开发表或报道。这种类型的数据学术不端行为通常较为隐蔽,不容易被发现,需要依靠期刊编辑、审稿专家等认真审查才能发现,目前多数研究机构在预防和制止“伪造数据”方面的可行性措施还较少。

(2) 数据剽窃,包括自我剽窃和剽窃他人数据,是指直接复制自己(包括所在团队)或他人已发表的成果中的数据,且未注明出处或缺少相应版权许可,再次作为新成果公开发表。

(3) 数据篡改,是指在科研材料、设备或实验过程中作假,或在真实数据的基础上进行主观取舍或修改数据,破坏了原始数据的完整性,使科研记录无法准确反映研究工作。这种类型最容易误导期刊编辑和审稿专家,使论文“蒙混过关”得以发表;论文发表后,如无严格的重复性验证,多数不会被发现。

3 医学科技论文数据学术不端行为特征分析

目前,数据学术不端行为还较难通过自动文献检测系统进行识别[10]。为提高识别成功率,本研究总结归纳出不同类型数据学术不端行为的基本特征(表3),希望能为期刊编辑防范这一学术不端行为提供参考。

表3 3种常见数据学术不端行为特征

| 类型 | 特征 | 备注 |

| 数据伪造 | ①作者工作/研究背景与研究内容无关; | 符合其中2条及以上,需特别注意是否存在无客观事实依据,主观捏造数据的行为 |

| ②单一作者或短时间获得大范围、相对完整的调查数据或临床病例; | ||

| ③研究对象、内容、方法介绍不清晰,但结果部分数据质量却很好; | ||

| ④不以实际调查或实验取得的数据; | ||

| ⑤数据无法通过重复实验再次获得 | ||

| 数据剽窃 | ①不加引注地重复使用自己/他人已发表文献中的数据; | 符合其中2条及以上,需特别注意是否存在数据抄袭或第三方代写的行为 |

| ②对他人已发表文献中的数据进行部分修改、删减、添加或调整顺序后,不加引注地使用; | ||

| ③对他人已发表文献中的数据改变呈现方式后,不加引注地使用; | ||

| ④未参加实际研究工作,利用职权/职务之便分享科研数据 | ||

| 数据篡改 | ①以一些实验为基础推测实验结果,对于推测结果不一致的数据进行修改; | 符合其中2条及以上,需特别注意是否存在数据篡改行为 |

| ②按期望值主观取舍、任意组合实验数据,删除与期望值不符的数据,保留与期望值一致的数据; | ||

| ③数据太过完美,不符合科研/临床实际; | ||

| ④数据前后不一致,论证逻辑错误或统计分析过程存疑 |

4 讨论与建议

数据学术不端行为危害较大,不仅严重影响科研人员的积极性,缩短科研人员的学术生命,还败坏学术环境、浪费学术资源,造成科学界社会公信力低下。由于医学科研具有高度专业性和科学性的特点,其数据学术不端形成虚假、错误的科研成果对社会的影响更大,后果更加恶劣,甚至可能会直接危害患者生命安全。因此,医学科研工作者、期刊出版单位、同行评议专家、编辑等应坚持最严格的科学记录原则和评价标准,最大限度地预防、杜绝数据学术不端行为。

4.1 医学科研工作者自觉接受诚信监督

临床医护人员和医学科研工作者是论文撰写和发表的主体,是科研诚信的第一责任人,把好数据诚信“源头关”是防范医学科技论文数据学术不端行为的关键。在论文投稿前,所有署名作者应对论文的全部研究内容进行严格审查,确保医学研究数据真实、过程规范、结果准确可靠,并符合相关医学伦理审查要求;论文投稿后,作者有责任和义务配合期刊出版部门、同行评议专家等对论文数据的真实性和可靠性进行审查;论文出版后1个月内,作者应自觉将所涉及的关键数据原始资料、实验过程记录等交所在单位统一管理、留存备查[11],同时接受来自读者或期刊编辑对可疑数据问题的反馈。

4.2 科研单位履行科研诚信建设主体责任

(1) 科研诚信常态化管理,全覆盖核查。科研单位作为作者的主管单位,是科研诚信的第一责任主体,有责任也有义务对自己单位内医学科研工作者和临床医护人员的学术道德进行把关。因此,要将科研诚信审核、医学伦理审查等贯穿科研全过程,建立健全学术诚信终身追责制度;同时依托单位学术委员会或第三方机构对本单位重要的学术论文或科研成果进行全覆盖核查。

(2) 强化“双审查”制度,开展实证性核验。在职称评聘、干部提拔、成果申报、评优评先等过程中强化学术道德考核,注重业务能力、学术道德的“双审查”,特别是对短期内发表多篇论文、取得多项关键性研究成果的数据开展实证性核验,避免“走过场”现象的发生,让医学科研成果经得起同行评、临床用、市场认。

4.3 医学期刊强化论文数据审查机制

(1) 编辑提高数据存疑意识。医学期刊编辑要不断优化自身专业知识结构,增加医学专业信息储备,及时捕捉、掌握医学领域学术发展动态,提高对医学论文的存疑意识,提升主动审查论文数据、发现数据问题的能力。编辑要掌握基本的统计规律,能采取不同甄别方法对医学论文数据进行复核,及时发现一些明显的数据问题论文[12]。

(2) 期刊强化数据和统计学审查。期刊出版单位要改革论文评审流程,特别是增设论文数据和统计学审查关,由统计学专家或统计学编辑对拟录用稿件进行数据和统计学审查,医学期刊培养数据编辑将是期刊发展的必然趋势。这与刘清海等[13]提出的在论文审查时要提供统计检验量值或CONSORT清单、STRAD清单等以供统计学专家核查检验的建议一致。

(3) 建立多技术协同防范机制。数据伪造、剽窃、篡改是一类不易发现和辨别的学术不端行为,通常具有较强的隐蔽性,没有严格的同行评议和数据审查机制很难被发现,因此针对拟录用的稿件,医学期刊要通过多种现代技术辅助检测手段及时发现数据学术不端行为。首先,借助学术不端检测系统发现学术不端行为。有研究显示国外的Turnitin、CrossCheck等抄袭检测平台和国内的学术不端文献检测(Academic Misconduct Literature Check,AMLC)系统、ROST反剽窃系统等可以准确发现一部分隐性学术不端行为;Elsevier的StatReviewer软件可以协助检查论文中的样本大小、基线数据等信息是否正确,检查论文中的统计数据和方法是否合理,发现部分伪造数据行为,这些学术不端检测系统的应用和普及能在一定程度上识别标记数据学术不端行为。其次,完善全过程监测机制。医学期刊可以依托OSID开放平台提供论文开放数据[14]、相关资料,或借助区块链技术审查科学研究各个阶段的实验步骤、数据和结果记录上不可篡改的时间戳[15],实现对论文数据的查阅和引用行为的追踪,帮助医学期刊编辑发现抄袭实验过程或伪造/篡改实验数据的情况。在现代技术辅助检测的基础上开展多轮专家同行评议和多次论文重复性验证,构建多技术协同防范机制是防范隐性数据学术不端行为的发展趋势。

4.4 主动构建失信联合惩戒机制

医学期刊在出版前、后都需要严格做好数据学术不端行为的排查工作,如果论文数据被投诉存在学术不端问题,且有相应的证据,编辑部应通过寻求同行评议或要求作者提供原始数据和提供合理解释等措施以回复质疑。若数据学术不端行为被确认,也不应随意撤稿了事,而是应根据COPE撤稿指南要求,视问题的严重程度给予相应处理。如果小部分数据出现问题,且不影响论文的研究结果或结论的真实性及合理性,建议根据情况予以更正;但如果数据学术不端问题导致论文研究结果严重错误或者结论不可信,则应及时发布撤稿公告,说明撤稿原因,并适时通知作者所在单位、数据库机构、基金项目主管部门等实施列入投稿黑名单、撤销论文收录、暂停资金资助等联合惩戒措施,并建立健全学术诚信信息采集、记录、评价和应用机制,提高学术失信成本,共同净化学术环境。

5 结语

近年来医学论文数据学术不端行为频发,伪造数据、存疑数据、错误数据、不可靠数据、重复数据、剽窃数据等是数据学术不端论文被撤销的主要原因,可归纳为数据伪造、数据剽窃、数据篡改3种类型,其行为特征各异,准确把握其基本特征有助于科学辨识、防范这一失信行为。数据学术不端防范是一项系统工程,需要作者切实把好“源头关”,科研主管单位切实履行诚信监督主体责任,医学期刊强化多渠道协同防范机制,多部门主动构建失信联合惩戒机制,这样才能共同营造风清气正的科研环境。

参考文献

[1]徐石勇,叶靖,康锋,等.期刊学术不端的现象、成因及防范措施[J].编辑学报,2019,31(4):411-414.

[2]朱邦芬.中国科技期刊要守卫科研诚信和学术伦理的生命线[J].中国科技期刊研究,2019,30(1):2-5.

[3]孙雄勇,耿崇,申艳.学术不端检测的难点及对策[J].中国科技期刊研究,2019,30(1):14-18.

[4]徐婷婷,曹雅坤,曾礼娜,等.关于防范科技论文中“隐性”学术不端行为的建议[J].编辑学报,2018,30(1):58-60.

[5]田瑞强,姚长青,潘云涛.被撤销论文的学术不端行为及应对策略研究[J].中国科技期刊研究,2019,30(9):937-943.

[6]乔鹏飞.医学论文中常见学术不端行为的识别及防范对策[J].内蒙古医科大学学报,2018,40(6):654-656.

[7]任艳青,靳炜,翁彦琴.撤销论文的学术不端行为新特征及启示[J].中国科技期刊研究,2019,30(12):1251-1258.

[8]陈雯兰.论学术不端防范的类型[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2016,46(3):118.

[9]李侗桐,冯秋蕾,韩鸿宾.科技论文伪造数据的识别与防范[J].中国科技期刊研究,2019,30(8):827-831.

[10]张重毅,方梅.科技论文隐性学术不端行为判别特征分析[J].中国科技期刊研究,2019,30(1):24-28.

[11]卞吉.中办国办《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》[J].编辑学报,2019,31(4):394.

[12]肖骏.期刊编辑防范学术不端能力培养的必要性与策略[J].编辑学报,2018,30(1):86-88.

[13]刘清海.利用统计方法与规律发现论文数据造假[J].编辑学报,2018,30(6):617-620.

[14]施其明.媒介融合背景下如何实现责任编辑的责权利平衡[J].出版广角,2019(15):16-19.

[15]唐银辉,方光正.学术失范的防控及区块链技术的创新应用[J].出版发行研究,2019(5):40-43,59.