【摘 要】高校数字出版专业的人才培养改革,理应要转换思路,具备“用户思维”,从学生用户的需求和特点出发,结合行业发展需求,对学生用户群体进行用户画像,努力打造适合他们的数字出版教育产品组合,以更好地培养专业人才,为行业发展输送优质人才。

【关键词】高校;数字出版;人才培养;用户

近年来,数字技术迅猛发展,带动了诸多新型产业出现,数字出版行业便是其中一支充满生机与活力的队伍。产业发展日新月异,对其核心竞争力——人才的需求也随之旺盛,高校作为产业人才主要的培养摇篮,紧跟行业需求发展的步伐,逐渐展开了一系列改革,以求解决新时代新产业形势下人才供需之间的矛盾,而这一对客观矛盾的存在,也引发了研究领域从不同视角展开讨论或进行探索。

一、不同角度的研究关切

有研究称,我国目前有200多所高校开设了与数字出版相关的课程,每年向社会输送约1万名毕业生,而目前我国数字出版人才的需求量在600万左右,人才的培养与需求存在巨大的矛盾。[1]数字出版专业人才的需求缺口大这一现象,提醒我们数字出版行业在日益发展壮大,同时也在提醒我们行业发展需求和专业人才供给之间形成了主要矛盾,正因为如此,为行业解忧,为人才培养开药,成为数字出版领域一个急迫的研究话题。

近5年来,相关研究数量可观,从切入角度上看,大体可分为以下几个方面:一是探讨海外数字出版人才培养模式,借以为我国相关人才培养提供有益参考(吴军、陈少华,2018;胡敏,2017;徐丽芳、徐玲,2012),但同时有学者提出海外一些模式移植我国高校时,会遇到水土不服(徐丽芳、曾李、张力,2017)。二是探讨国内行业需求衍生出的数字出版人才胜任力模型,由此给高校人才培养开出药方——缺什么,补什么(刘超美、陈丹,2018;尹贻伟,2016;陈丹、张聪、仲诚,2014;张秀梅、郑鹏、潘春玲,2014)。此类研究数量最多,搜索出近300篇文献中,其中80%以这个角度切入探究,直面供需矛盾。三是成功个案探讨,有一类高校个案研究,如武汉大学数字出版专业人才培养经验(徐丽芳、曾李、张力,2017);有高职院校个案研究(唐乘花、周蔡敏,2014)。事实上,数字出版人才培养在高校体系中,呈现出多层次、多样化的特点,各高校定位不同,人才培养目标存在差异,各个案研究都是基于“成功经验”而谈,到底是哪家好哪家强,目前尚无定论。

此外,诸多研究从结论给出的解决方案看,可总结为:一是高校师资队伍建设要秉承“走出去、请进来”的政策,意为搭建“双师型”师资队伍,鼓励专职教师走进行业体验学习,同时鼓励行业专家走进学校协同培养学生。二是培养模式建设,建议“产学(研)一体”,认为高校在培养数字出版人才时,应紧密贴合行业发展动态,多引进产学项目,以项目促学习,以实践促学习。三是建议课程设置力求创新,分析当前很多高校采用“老课程叠加新课程”的做法后,认为创新力度应该再大一点。四是强调高校数字出版专业人才培养目标与定位问题。研究认为当下数字出版专业学科属性不明确,各高校对该专业的定位不统一,提出特色化办专业的设想。

以上研究从不同角度关切新兴数字出版行业发展未来,为高校人才培养建言献策,具有很强的现实指导意义,但是本文将从另一角度出发,将学生定位于高校用户的角色,并结合高校个案,探讨当下高校数字出版人才培养的新问题及新的解决思路。

二、学生作为“用户”的角色

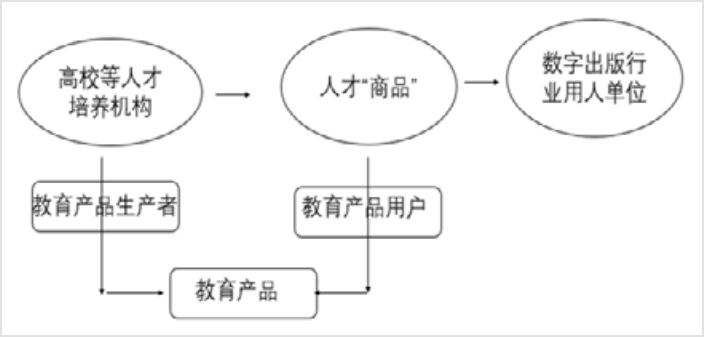

此前诸多研究着眼于人才是商品,人才培养机构是供给侧,行业是需求方,所以有了供给侧改革这一角度,在这层关系里,行业是甲方,培养机构是乙方,乙方改革目标是甲方的人才胜任力模型下所塑造的人才画像。这没有错,人才作为商品存在,已经是不争的事实。然而,作为商品的人才是特殊的商品,他既是供需中间环节的“商品”,同时也是用户。在高校人才培养机构和人才之间的关系中,培养对象是作为用户角色出现的,其彼此的连接和关系如图1所示。

图1 高校、学生和行业用人单位之间的关系图

当下,“千禧年”前后出生的群体构成了高校本科教育对象的主力军,这个群体具有鲜明的时代特征:1.自带网络基因,拥有个性需求,敢于表达;2.追求务实,摒弃理想主义;3.思想开放,拥有国际视野,性格上包容自信、活跃博学。[2]面对这样一群新的培养对象,即教育用户,如果高校人才培养模式和路径不进行革新,不做相应调整,那势必会导致彼此之间的矛盾加剧,长远看同样会加剧市场上人才供需之间的矛盾。

三、高校数字出版教育与人才用户需求之间的矛盾

首先,学生用户对教育产品组合的认可度和热情不高。众所周知,在高校教育机构和作为用户存在的人才之间,有一个教育产品组群,即我们为学生提供的教育服务产品,如图1所示。这个教育产品包里,其核心是课程群组,其次是培养路径,即产学工作室模式、第二课堂实践模式、实习群组嵌套模式、行业师资联合培养模式、朋辈学习模式、引进师资教学周模式等。从一些个案研究来看,课程群组里叠加数字媒体技术、项目管理及产品运营策划等课程,已经是诸多数字出版专业建设正在推行的方案,而多样化的培养路径,同样也是该专业高校培养模式的惯常做法。只是,这些举措看起来很丰富很热闹,但在真正提高数字出版专业学生的职业能力、学习热情及学习效果方面,并不如理想中那么好。以西安欧亚学院数字出版专业为例,该专业近几年每年招生第一志愿填报率都不高,70%—80%的生源都是其他专业调剂过来的。学生对数字出版的专业认知度较低,大学四年下来,虽然经过多形态培养模式的涵化,毕业后真正走向数字出版领域成为其中可用人才的比例也仅仅占到专业总人数的二成到三成。

其次,学生用户的产品使用能力和专业培养对用户的要求之间不匹配。数字出版专业是一个传播学、文学、社会学、信息工程学、设计学、管理学、营销学、广告学、出版编辑学等多学科交叉融合的专业,对复合型人才的要求相当高,相应的,就高校人才培养目标而言,自然应契合行业需求设计教育教学产品,提供给学生用户使用,同时,对学生用户的要求也会相应拔高,这体现在课程体系布局以及多形态培养模式并用上,每一个模块都要求学生拿出一定学习成果,重压之下,学生的科目多了,体验多了,但是消化吸收的能力却弱了。以欧亚学院为例,数字出版专业学生本科期间所学课程总数超过20门,学分超过160个,核心课程涵盖编辑出版学、数字媒体技术、用户界面设计、数据挖掘与分析、数字出版经典案例研究、调查与统计研究、文化创意与策划、项目管理等,可以说是覆盖面广阔,除了课程产品,大小实习、参加各项大赛、工作坊学习等课外实践学习的设计构成另一大产品板块。从产品使用效果来看,学生用户的产品使用能力并未完全达到专业培养对用户的要求,出现“贪多嚼不烂”的窘况。

四、从“用户思维”出发,重构数字出版专业人才培养地图

“用户思维”,简单而言就是“以用户为中心”,做用户期待的事,为用户创造参与感、归属感和成就感,借此培育用户对品牌和企业的好感度、美誉度和忠诚度。[3]本文正是从这一角度出发探究高校数字出版人才培养问题,因此认为将学生当成用户角色看待,更容易有效抓住新问题的核心,并有的放矢提出重构数字出版专业人才培养地图。

首先,作为高校,数字出版专业本就是融合各学科特色而形成的专业,学科专业特色较弱,有研究者提出该专业定位偏向存在“各自为政”的问题,其实,该专业归属于哪个一类学科并不那么重要,关键在于建设者对该专业进行怎样的定位,是定位于“技术+出版”,还是“出版+技术”,或者是“人文+出版”,“新营销+出版”,从出版行业需求看,传统出版数字化转型人才缺口大,这类企业更多是需要“专业领域人才+技术+新营销”人才,技术公司转型为数字出版的企业,人才需求更多是“内容策划+新营销”人才,无论是传统出版还是新型出版企业,无一例外都在做特色出版,所以作为第一级人才输出机构,做大做全是不现实、不科学的,应该找准人才出口对象,对人才用户进行相对垂直的培养,形成特色出版培养路径。比如武汉大学数字出版专业紧密依托信息管理学院形成技术特色,如广东财经大学数字出版专业依托学校财经、政法优势形成独有特色。从学生用户需求方面看,特色培养路径更加符合当代大学生追求个性表达、注重圈层文化认同的心理特征。

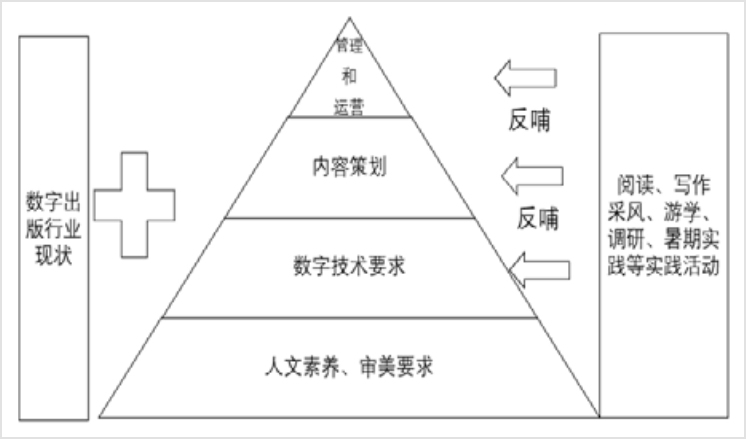

其次,课程产品组合方面急需打破重构,实现资源整合。同样的,课程产品组合方面不能简单地进行课程叠加,不能不加挑选地引进项目带动教学,要设计符合数字出版行业规律和特点的教学产品,本文据此提出了一个数字出版专业教学产品模块拼接模型。如图2所示。

图2 数字出版专业数字产品模块拼接模型

该模型中,人文素养、审美要求,是数字出版从业者的最基本要求,当代大学生得益于宽松、富足的成长环境,走进大学校门时基本已经具备这些素养,但是需要将他们身上的这种素养结合行业发展进行提升和深化。其次是数字技术,目前来看,正是数字技术在引领和推动数字出版产业日新月异的发展,行业对技术的要求较高,而高校也已经很重视给学生用户提供技术教育产品,加之当代大学生是网络原住民一代,对网络技术并不陌生,学习和使用软件的能力很强,他们需要的是如何将技术和作品融合进行数字产品架构的能力引导。再者,是内容策划和管理运营,这部分内容重应用,当代大学生行业经验缺失,需要教育产品能够精准、深度导入,这对教学者来说,无疑是增加了难度。可以清晰看到,这些教学产品模块之间紧密联系,以“数字出版”行业现状为一条主线进行联结,另外,课外实践部分同样贯穿学习始终,以反哺核心课程部分。需要指出的是,该教学内容模型属于讨论性质的方法论范畴,并不重在给出“术”的操作指导。

五、总结:换个思路,考虑学生用户个性和需求

数字出版行业发展得如火如荼,高校数字出版人才培养改革也紧跟其后,但是行业人才需求的缺口依然很大,人才培养的问题依然严峻。“零零后”大学生作为新鲜血液进驻到高校人才培养对象的大军中,作为高校教育产品的使用者,他们的需求不容小觑。高校数字出版专业的人才培养改革中,理应要转换思路,从学生用户的需求和特点出发,结合行业发展需求,努力打造适合他们的数字出版教育产品组合。

参考文献:

[1]李蓬.数字出版人才短缺的困境与对策[J].产业与科技论坛.2018,17(19),268-269.

[2]项久雨.品读“00后”大学生[J].人民论坛,2019,(09),112-114.

[3]张燕萍,汪诗雨.浅析互联网思维中的用户思维与创新[J].新闻前哨,2019(02):32-33.