打印网摘纠错商城分享推荐 字号摘要:本文以《纽约时报》及其“雪崩”报道为例,基于戈登的媒介融合理论分析《纽约时报》集团五种类型的融合新闻发展历程;同时结合《纽约时报》2014年内部创新报告与BuzzFeed的案例解释了融合新闻生产的新形式;最后以《纽约时报》新媒体实验项目“NY Now”做结,阐释了传统报业生产融合新闻的新变化及新形势。

关键词:《纽约时报》、戈登、媒介融合、融合新闻

一 《纽约时报》的融合发展历程

(一) “媒介融合”的背景理论支持

美国麻省理工大学伊契尔·索勒·普尔于1983年在其所著的《自由的科技》一书中首次提出“传播形态融合”的概念,这也是“媒介融合”概念的雏形。他认为:数码电子科技的发展是导致历来泾渭分明的传播形态聚合的原因。其本意是指各种媒介呈现出多功能一体化的趋势。在当时,人们所理解的多种媒介一体化是广播、电视和报刊等传统媒介的融合形式,然而,随着科技的进步与发展,信息技术革命的到来使互联网这样一种“第五媒介”对传统媒体产生了巨大冲击,而融合媒介的趋势越来越成为未来媒体行业尤其是新闻业的发展关注的焦点。文字、图片、声音和影像等格式由于现代网络宽带技术及文件压缩等数字技术变为了“0”和“1”来表示的统一数字信息,但如此种种的现象并不仅仅意味着技术条件内部各方面的改变。

在这样一个信息革命的大背景下,2003年,美国西北大学教授戈登提出了“媒介融合”的五种类型:一是所有权融合,即具有统一集中所有权的跨媒体集团操作同一地区的报纸、广播、电视等各类媒体实现融合;二是策略性融合,指所有权不同的媒体之间实现内容上的共享与融合;三是结构性融合,指新闻采集和分配方式的融合,如报纸新闻加工打包后出售给电视台并为其所用;四是信息采集融合,记者需要具备使用多媒体采集信息的技能,需要在现场采集文字、图片、声音等各种格式的新闻信息;五是新闻表达融合,即记者以多媒体的方式对新闻事实进行表述。

之后,戴默等学者又总结了“交互推广、克隆、合竞、内容分享、全融合”这样五种融合模式。到最后的高级阶段,各种媒介从采集到播出会形成全方位的合作,使各类新闻能够有效地传播。

无论是戈登、戴默还是提出媒介融合5个层面的文化学者詹姆斯,他们的理论无一例外地离不开两个层面:一是媒介传播技术自身的融合。新的媒介融合旧的媒介。二是媒介集团资源的融合,媒介集团在不同的形势和发展阶段对资源进行整合。

本文基于戈登的“媒介融合”五种类型理论,以《纽约时报》的融合历程为例,就以上两个层面的若干问题来分析融合新闻生产的变化。

(二) 《纽约时报》的融合发展历程

《纽约时报》于1851年创办,以其严谨稳重的新闻理念和高贵严肃的版面风格被称为“灰色贵妇”。从1994年互联网以来,《纽约时报》一直走在世界新闻报业“报网融合”的前端:1996年,“时报网”正式创立,直至2005年,《纽约时报》分别收购了新英格兰体育频道和《国际先驱论坛报》的所有股权。2005年,《纽约时报》收购了About.com,成为其融合历程的一个转折点:之后《纽约时报》收缩传统媒体和投资业务,转向以互联网为平台的多媒体经营,包括与微软公司合作的“时报阅读器”和苹果公司的合作等等。2013年,《纽约时报》一项实验性新闻报道成果“雪崩”获得普利策新闻特稿写作奖,“雪崩”报道具有“媒介融合”大环境下先锋性的代表意义,而在2014年推出的新媒体项目“NYT NOW”则是一种聚合新闻客户端的新尝试。

至此不难看出,《纽约时报》的融合媒介历程与戈登教授的理论模型不谋而合。1969至2005年,《纽约时报》处于转型的第一阶段,即戈登所提出的“所有权融合”阶段,这一阶段,《纽约时报》的上市、收购和网站业务都是一种资产性的融合。多元化的经营和广告业务也成为这一阶段《纽约时报》商业盈利的重要来源。

2005年至2013年,《纽约时报》收购了About.com,开启了网络新媒体的新业务,在各大老牌报业纷纷关门倒闭之际调整了集团内部的资源结构和业务结构,加快了报网融合的步伐,终于在2013年扭亏为盈,撑过了美国报业的持续“寒冬”。这一阶段,实现了戈登理论下的第二、三类型的融合,即策略性和结构性融合。

2013年至今,当移动互联网的脚步发展地越来越快,《纽约时报》做出了里程碑式的尝试,即“雪崩”的专题报道,使新闻报道更亲近移动终端的用户体验,“付费墙”业务也最终让其收获不少;2014年,《纽约时报》推出一款名为NYT NOW的app新媒体产品,由于推出时间不长,所以其发展和前景仍然在业界和学者的观望中,而其中our pick栏目的内容则是融合了社交网站和聚合新闻的代表性作品,其价值值得深入研究。《纽约时报》以“雪崩”融合新闻报道的出现开启了戈登“媒介融合”理论的最终阶段,即第四种类型记者的信息采集融合和第五种类型新闻表达融合。

二 融合新闻实验与典型案例

(一) 《纽约时报》开启融合新闻“雪崩”

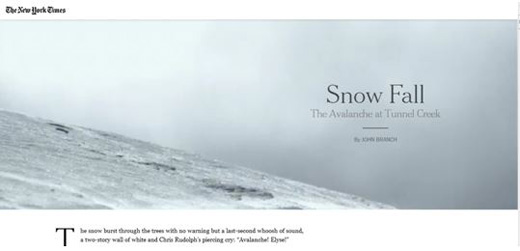

2012年12月20日,《纽约时报》新上线了一则关于雪崩的专题报道。这一专题免费上线后,在一周内创造了350万的点击量和290万的访客,其中三分之一的访客量是首次访问纽约时报网。究竟是什么让一则关于雪崩的报道如此吸引人呢?打开网页我们就会看到这是一种不同于以往将文字、图片视音频资料简单拼凑在一起的“报网融合”,而是对于融合新闻报道的崭新诠释。

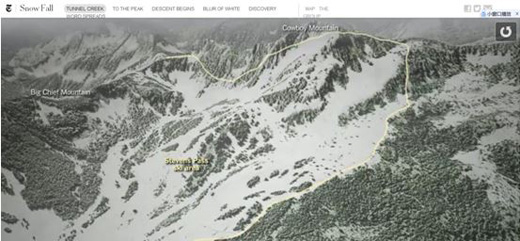

在“雪崩”中,《纽约时报》并没有采取传统的网络报道形式,而是真正运用了新媒体技术与文字的融合排版,相互嵌套。一打开网页就能看到大幅的动态狂风吹拂下的雪地场景,使人身临其境。用户一边拖动鼠标一边阅读文本,当需要介绍当地的地表状况和气象条件的时候就会出现动态的画面给予生动而真实的展示,当文中出现新闻报道中的人物时,文章的左侧会出现介绍人物的卡片,而文本中也设置人物名字的超链接,一点击便会弹出其身份乃至其家庭背景的图片幻灯片窗口;另外,当文本需要涉及对于人物的采访时,文本的右侧会出现相应的采访视频;当介绍到人们意识到雪崩即将来临时,又有当时当地的音频资料反映惊心动魄的情境。除此之外,更引人入胜的是编辑对于一些大的场景的剪辑手法,制作团队通过场景自然流畅的切换和画面动态效果的演示,营造出了好莱坞大片一般的冲击力。

“雪崩”是一次融合新闻报道的实质性的成功尝试。正如上文所提及的戈登教授关于“媒介融合”的理论,《纽约时报》“雪崩”专题的推出,完全符合其第四和第五阶段关于媒介融合描述,即信息采集融合与新闻表达融合。

记者约翰·布朗奇耗时6个月对华盛顿州喀斯喀特山脉隧道溪所发生的雪崩进行调查和信息采集,采集的信息内容包括音视频资料,地貌气象的图片和影像资料以及人物的视频访谈及其图片介绍等等,这样一种全媒体的信息采集完全符合戈登理论的第四中融合类型。但是此次报道耗时长久,仅仅是信息采集就长达6个多月,新闻的时效性在这次报道中已不复存在。即便如此,随着未来信息采集工具的长足发展,如类似谷歌眼镜等穿戴设备的大量出现,以及“全能记者”、“背包记者”的培养和发展,笔者推断,未来新闻的时效性与融合信息采集的矛盾将越来越微弱。

而关于第五阶段的新闻融合表达,随着数字化专题报道团队配合的进一步熟练,加上IT技术如html5语言的发展与普及,在将来,相信类似于“雪崩”的融合新闻报道形式将会出现的更为普遍,而那时我们距离真正“媒介融合”时代也就不远了。

(二) 《纽约时报》2014年创新报告

媒介融合的代表性实例,非美国弗罗里达州的坦帕新闻中心莫属。在坦帕新闻中心,融合新闻的生产与传播,是组织内部人力资源和办公环境等相关方面重新整合的结果。这也就是为什么出现了“背包记者”、整合新闻编辑部和多媒体新闻总编辑等新兴职位和部门的原因。坦帕新闻中心由《坦帕论坛报》,坦帕电视8频道和WWW.TBO.COM新闻网组成,这三家媒体和数字媒体综合集团在同一座大楼里工作,实行资源共享和“合作操作模式”,由多媒体新闻总编统一协调指挥。

然而,不同于坦帕的新闻生产模式,《纽约时报》目前仍然实行的是以采编部门为中心的新闻生产组织结构。传统报业的记者们仍然无法突破新媒体报道的方式,也难以接受成为“全能记者”,认为内容的生产与内容传播无关,甚至与受众和读者的距离甚远,互动极少。在这样一种形势下,要想取得根本性的内部资源整合与改动非常困难,所以在2014年,《纽约时报》发布了一份长达96页的创新报告《New York Times Innovation Report 》(如图),报告里描述了在数字媒体时代《纽约时报》所面临的冲击和危机以及给予的建议。笔者根据第一手资料总结出此份报告关于融合新闻生产的重点内容:

首先,《纽约时报》总结了近些年来在管理运营模式方面的成就与问题,着重强调了在未来的几年中《纽约时报》应当完成的任务和目标;其次,《纽约时报》认为用户是数字媒体时代最大的盈利资源,增强读者的使用黏性,把握好各类用户并且一步步培养忠实度高的用户属性是重点之一;最后就是建造类似坦帕模式的新闻编辑室,增强新闻编辑室的职能,尤其是新闻总编在数字媒体时代于新闻编辑室中所发挥的作用。

在这份内部报告中,《纽约时报》把握了两个大的方面:一是受众,二是编辑室,而这两者如何相互影响与协调则贯穿了整篇报告。在“加强我们的新闻编辑室”一章中,《纽约时报》思考了融合媒体时代新闻编辑室的重新整合,认为掌舵者需要在移动互联网以及社会化媒体迅猛发展的当下具有全景式开阔的视野和长远的谋划,提出了当代记者掌握各种新型媒体技术的必要性。在报告中,《纽约时报》还强调了“数字化”的重要性,并且预备在未来的发展中把数字媒体运作放在首位;商业模式是其思考又一个关键点,仅仅固守传统的新闻理念(如“内容为王”)只会被时代的大潮所淘汰。除此之外,报告还结合传统媒体的革新与新兴媒体的成功案例作为借鉴,汲取其经验与教训,为下一步《纽约时报》的全方位改变打好理论与实战基础。

从整份报告中,我们能够看到未来传统报业所面临的险境,如果不思改进,无论是现今新媒体已然成为翘楚的媒体行业还是商业市场,都会将其推向悬崖的边缘。作为全球业界的标杆,《纽约时报》2014年创新报告深刻揭示了传统报业所面临的各项问题并且提出了改进建议。在报告中,BuzzFeed聚合新闻网站的成功引发了笔者的注意,这样一种形式的新闻网站现如今使得Facebook和twitter都难以招架,原本已经远远落后于社交媒体平台的新闻网站又是基于怎样的因素得以重新焕发生机?聚合新闻网站与媒介融合理论又有怎样的关联?以下是笔者对于BuzzFeed聚合新闻网站案例分析结合《纽约时报》创新报告得出未来《纽约时报》的发展道路之畅想。

三 《纽约时报》的未来之路畅想

(一) BuzzFeed成功的秘密武器

BuzzFeed新闻聚合网站是最近几年在美国崛起的一家新媒体,至今已有六年历史。根据数据显示,该网站现每月访问者数量达3000万,而这其中大部分访问量并非来自其主页或谷歌搜索,而是来自用户亲朋好友与同事在社会化网络上的分享。

今年年初,在线媒体明星BuzzFeed宣布完成了自己的第四轮1900万美元融资,尽管它之前第三轮获得的1500万美元投资还在银行里分文未动。至此,BuzzFeed总共获得了4360万美元的投资,而它目前的市值估计为2亿美元。 那么,BuzzFeed的成功究竟依托的是什么呢?

其创立者乔纳·佩雷蒂认为:BuzzFeed是一家注重分享大于搜索的网站。其新闻全部来自于社交媒体上的用户分享,并通过其六年不断设计、管理和升级打造而成的专属内容管理系统将该网站与时下社交媒体流行的内容联系到一起。其“专属的内容管理系统”即是聚合新闻网站生产融合新闻的动力源。

根据《纽约时报》2014创新报告称,BuzzFeed成功的“秘密武器”便是这样一种“专属内容管理系统”,乔纳·佩雷蒂解释了这种“秘密武器”的发展过程:“团队多年的密切合作,投身于枯燥的操作工具和工作流程终于帮助网站取得了令人炫目的成就。我们的技术团队,产品团队和数据科学团队已经建立了非常强大的发布平台,使我们能够更好地为读者服务。同时,我们还花了几年时间建设出版格式(列表,测验,视频,长篇,短式,新闻,图片短文,讲解),统计分析,优化和测试框架,集成与社交平台,原生移动应用程序,以及用户体验友好且赏心悦目的设计。这是一个巨大的投资,且非常难以复制。这也是最好的编辑人才希望加入BuzzFeed的原因之一,因为它创建了一个良性循环,能够让越来越多的优秀人才使用日益强大的工具来完成他们的工作。” 这就是这家新兴的聚合新闻网站生产融合新闻的核心竞争力。

那么,BuzzFeed的成功对于《纽约时报》有什么启发呢?实际上,无论是BuzzFeed的内容生产方式还是其“病毒式传播”理念在运作逻辑和商业广告模式上的应用,都有值得《纽约时报》学习的地方。这里的学习并非是将时报网改造成另一个BuzzFeed,而是将这些值得学习之处运用在《纽约时报》集团收购的一些新媒体项目,例如About.com。

About.com是一家专题网络指导网站,专门解决一些网民们日常生活中的“琐事”。它通过特别选定的内容专家提供或有偿或无偿的指南,组成一个个网络社群,这些网络社群下又会有一个个频道方便管理,用户可以在这些频道和社群中自由分享自己的经验,同时专题专家们亦会分享一些流行的相关内容和观点,同时管理社群。

这样一种性质的网站其实与现在BuzzFeed的“分享大于搜索”的理念有不谋而合之处,但是在2005年2月份《纽约时报》收购了About.com之后,并未对这样一个基于搜索引擎的分类专题指导网站做出什么实质意义的改进与变革,更不要提将它发展成一个类似于现在BuzzFeed的聚合新闻网站了。2006年,BuzzFeed开始起步,比《纽约时报》收购About.com晚了一整年,但是《纽约时报》的收购理念仍然停留在戈登“媒介融合”理论的第一种所有权类型的融合阶段,使得《纽约时报》的新媒体项目的发展逐渐落后。最终只能以出售About.com给IAC告终。

(二) 《纽约时报》新媒体的“Now”尝试

在《纽约时报》认识到数字媒体大潮已经滚滚而来,并在其创新报告中把“数字化”放在首位之后,2014年4月,《纽约时报》在苹果商店推出一款名为“NY Now”的应用。这款应用只能在iPhone上使用,目前并不适用于android和平板电脑。

《纽约时报》的创新报告中对于NY Now的定位是第一款特别为移动端客户定制的聚合新闻的实验性项目。由于这款应用刚刚上架,并且作为《纽约时报》的实验性新媒体项目,所以目前并没有任何成功或失败的结果。但是,作为一种涉及数字化新闻的尝试,《纽约时报》无疑迈出了打破自身束缚艰难蜕变的第一步。

其中“our pick”的板块内容,就是典型的聚合新闻内容。这个版块里的信息并非《纽约时报》自家生产,而是来自各种媒体甚至社交媒体,但是这些内容不是让读者自主订阅,而是由《纽约时报》的编辑来精心挑选,品质比较有保证。

在未来,基于2014年新鲜出炉的创新报告,相信《纽约时报》会有更多的革新与发展。虽然《雪崩》作为融合新闻报道发展的实验前沿项目取得了较大的成功,但是《纽约时报》仍然不愿安于现状,在不断地接受新的数字化发展理念的同时,认为真正的融合媒体实验应当是用最严谨而科学的方法来论证新概念并且不断调整和嬗变的过程,只有这样,才有可能收获最后的成功。

四 结语与讨论

上文分析了《纽约时报》在戈登“媒介融合”理论下对于融合新闻的尝试,从资产融合到“雪崩”专题的信息采集与新闻表达融合,《纽约时报》走的每一步都稳扎稳打且在业界遥遥领先。但同时,《纽约时报》也认识到了数字媒体潮流对报业的巨大冲击,不思变不进取只能成为明日黄花。

所以,无论是把新闻报道本身做成融合媒体的表达形式,还是彻底应用前沿的融合新闻理念,打造整合多媒体新闻编辑室和尝试社会化聚合新闻,传统报业都应该省时度势,不能够安于现状。中国的传统媒体和报业集团更应当在数字化潮流早日觉醒,向《纽约时报》看齐,结合中国国情,完成自身的华丽转身。

(作者系:中国传媒大学新闻传播学部新闻学院传播系媒体创意专业)

参考文献:

董朝:媒介融合背景下《纽约时报》的转型与升级,华中科技大学硕士论文,2012年

网络传播2013年7月第7期:《BuzzFeed的社会化新闻革命》

《The New York Times Innovation Report》