【摘 要】专家研究方向与稿件精准匹配是学术期刊同行评议质量控制的关键问题。文章利用问卷及访谈对匹配的现状、难点及原因展开调研。结果显示,对专家研究方向精准判断,对部分稿件所属方向判断,为交叉学科稿件寻找专家成为精准匹配专家的三大难点。调研原因发现:我国学术期刊专家遴选工作大多由专职编辑承担,科研人员参与度低,且大部分专职编辑没有与期刊内容相关的科研经历(占比57.86%),将可能导致其对专家研究领域及稿件所属方向判断出现困难;同时,编辑对网络搜索平台利用状况较差,79.83%编辑遴选专家仍主要来源于自建专家库,难以为交叉学科稿件匹配合适的专家。组建编辑与科研人员共同参与的遴选团队并合理分工,强化网络学术资源搜索培训,鼓励运用知识图谱等科学计量学方法,进而打造一支研究方向匹配能力强的遴选团队,保障专家与稿件匹配的精准性。

【关键词】学术期刊;专家遴选;方向匹配;同行评议;遴选平台

专家研究方向与稿件内容匹配(下文简称“研究方向匹配”)是学术期刊遴选专家考虑的首要要素,也是专家遴选工作的难点。Wiley调研发现,编辑面临最大的困难是找不到匹配的专家。[1]由于研究方向匹配度不高,导致专家或拒审、或勉强评审、或耗费大量时间查阅资料,方可完成评审,皆不利于学术期刊同行评议质量的控制。有研究对自动化领域作者调研发现[2],超过一半作者(57.58%)认为,评审意见不详细、不准确是由于送审专家的研究方向不匹配导致的。对此问题,前人主要从两个角度展开讨论:一是从纯技术角度研究方向匹配的模型基于不同的算法提出专家推荐型,力求使推荐的专家能够更准确。如靳健[3]考虑专家研究方向的匹配度,专家评审负荷量等因素构建审稿专家推荐模型;贺颖[4]提出,通过科学计量方法呈现侯选专家的学术派系、研究方向、学术思想及学术范式等,为遴选专家提供凭证。二是从编辑部遴选专家的路径考察。如彭元[5]提出从参考文献、从学术论文的作者发现专家。朱银周[6]认为从网络数据库选择审稿人后,还需利用采编系统的审稿专家库、国家各部委基金项目数据库、专家所在单位官网验证审稿人信息。还有研究提出新的遴选平台/工具,如利用ORCID[7]、ResearchGate[8]、ScholarOne Manuscript[9]平台匹配专家。

上述研究为专家研究方向匹配实践提供有益参考。但是,较少研究通过问卷来广泛调研编辑匹配专家时的难点以及出现难点的原因,而这些问题的解答将明确学术期刊专家匹配实践的改进方向,有利于实现学术期刊稿件与专家研究方向的精准匹配。本文重点是调研编辑进行专家方向匹配时的难点,结合方向匹配的控制路径及访谈的结果探析出现难点的原因,据此为学术期刊优化稿件与专家研究方向匹配工作提供针对性的对策建议。

1 研究方向匹配的内涵及主要控制路径

研究方向匹配是指专家在所属领域研究的具体内容与拟送审稿件的内容属于同一个学科乃至同一个研究方向。社会学家马尔凯曾说过:“对一件给定的工作质量的可靠评估只能由那些正在研究同样或类似问题的人做出,由能够取得至少水平与之相当的成果的人来做出。”[10]梳理文献发现,实现方向精准匹配的控制路径主要有以下方面。

1.1 遴选编辑的控制

遴选编辑指为稿件遴选评审专家的人员。在当前学术期刊仍然以人工遴选为主的背景下,选择谁承担专家遴选工作,成为研究方向匹配控制的重要路径。何静菁等[11]指出,编辑主要根据关键词在网络数据库搜索相关文献来遴选专家,送审效率低,专业匹配精准度难以保障;编委能够及时掌握科研动态,判断所在领域的稿件及专家研究方向既快又准。韩丽等[12]指出,编辑长期脱离科研一线,对专业把关不准确,对新兴领域、交叉学科的审稿专家遴选有偏差……由编委遴选评审专家,有利于做到匹配专家的准确性。唐耀[13]认为,编委能够做到遴选专家准确,《菌物学报》自实施编委送审制后,减少了因专家研究方向匹配不准确而被拒审的情况。从前人文献看,编委因其专业背景优势,对稿件及专家研究方向的精准判断优于编辑,这一观点已达成高度共识。

国际学术期刊承担专家遴选工作的科学编辑不仅需要有相关专业背景,而且大多由拥有专职科研工作经历的“前科学家”承担。例如,《Journal of Cell Biology》《Cancer Research》由各领域专家担任的编委决定稿件是否需要送给另外专家审阅;《Science》专门聘请相关专业领域的领军人物担任“审稿编辑”(Reviewing Editor),负责专家遴选工作[14];《Journal of Geopthysical Research》由科研一线学者兼职的副主编负责遴选专家;世界四大名刊之一《Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America》及生物学优秀期刊《Journal of Cell Biology》都是由科学家或院士完成专家遴选工作。

1.2 遴选方法的控制

前人研究提出多种遴选方法,助力编辑精准匹配专家。于红艳[15]介绍可视化的思维导图法,盛怡瑾[16]提出利用专家的研究动态与学术活动的画像法。赵霞[17]讲解编辑如何利用Citespace准确定位专家。王俊丽[18]、刘东信[19]等还详细介绍英文学术期刊精准匹配专家的方法。此外,还有以科学计量学为代表的一系列专家遴选办法研究,如利用科学知识图谱方法寻找交叉学科的小同行[20];构建概念知识网络发现匹配的小同行[21];基于向量空间模型和余弦相似度的稿件精准送审方法[22]。此类研究为提高方向匹配精准度提供定量的遴选算法及思路。

1.3 专家要求的控制

专家遴选要求在基金项目评审中表现明显,例如,美国国家科学基金会[23]对评审专家的要求是,具有领域专长、没有利益冲突、客观公正以及专家分布的多样性;德国研究联合会要求项目评审专家不仅要有博士学位,且应拥有三年以上的工作经验[24]。面向不同层次作者群和读者群的学术期刊,对评审专家的具体要求不同,无法形成一个普遍适用的具体标准。对此,前人主要从泛义层面就遴选“大同行”还是“小同行”提出了不同的见解。大多研究认为,只有小同行专家,才能够更快地对本专业稿件做出评价并提出有建设性的意见[25];也有研究提出期刊不仅要选择小同行专家审稿,还需要选择与稿件学科方向相同论文的作者作为评审专家,才能确保审稿质量和审稿效率。[6]还有研究指出,需要小同行与大同行共同完成审稿任务,大同行是对小同行的有效补充,可避免小同行排斥“非共识”问题、评价偏倚、匿名不匿等问题。[26]

对专家的要求不宜简单地用大同行或者小同行下定论。随着现代学科体系的进一步划分,大量交叉学科产生,大同行与小同行的范围界限不尽清晰。更为有效和的做法是选择对来稿选题有过同题或类似题目研究的学者担任评审专家。

1.4 遴选平台/工具的控制

由于自建专家库覆盖研究方向有限且动态更新不尽及时,完全依靠自建专家库已无法满足外审需要。[27]随着开放网络学术媒体的迅速发展,网络学术资源得以极大的丰富,利用各类网络平台/工具搜索专家资源,成为专家遴选的重要途径。[28]通过文献调研发现,搜索专家的网络平台/工具可梳理如下9类(见表1)。

表1 网络搜索匹配专家的平台/工具

| 序号 | 类型 | 举例 |

| 1 | 文献数据库 | 知网、万方、维普/Web of science、Scopus |

| 2 | 科研项目数据库 | 国家及国家各部委基金数据库 |

| 3 | 学术搜索引擎 | 百度学术,谷歌学术 |

| 4 | 学术社交平台 | 科学网,ResearchGate[10],Medeley,Academia |

| 5 | 专业性学科网站 | 丁香园,Pubmed |

| 6 | 采编系统的专家库 | 腾云、Scholarone的专家遴选库 |

| 7 | 机构官方网站 | 高校院系网站 |

| 8 | 第三方审稿平台 | Publons |

| 9 | 文献推荐工具 | 文献鸟① |

2 研究方向匹配的现状、难点及原因分析

为了解研究方向匹配的实践,本研究分别针对评审专家和学术期刊编辑展开问卷调研,以揭示研究方向匹配的实践现状、编辑面临的主要困难及可能原因。我们通过QQ群、微信群及学术会议发放电子问卷,最后共回收由不同学科领域期刊的编辑填写的问卷543份,剔除无效问卷123份,共收集有效问卷420份。共回收来自不同学科领域的评审专家填写的问卷618份,剔除无效问卷113份,共收集有效问卷505份。在问卷设置过程中,我们针对探寻原因的调研题目先进行小范围访谈,为选项设置提供信息。

2.1 研究方向匹配的实践现状

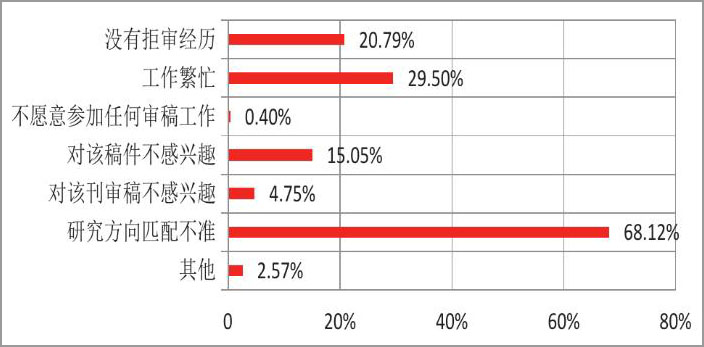

调查显示,6.93%专家认为,收到稿件与自己研究方向匹配度非常高,75.25%专家认为比较高,16.24%专家认为一般,1.19%专家认为比较低,仅有0.4%专家认为非常低。可见,当前学术期刊送审稿件与专家研究方向匹配的现状比较理想,不匹配情况较少。但这并不意味着研究方向匹配不重要,因为调研还发现,在专家拒审的原因中,“研究方向不匹配”位居众多原因的首位(占比68.12%),且遥遥领先,远高于排名第二的原因(见图1)。可见,研究方向不匹配成为专家拒审的最主要原因。而专家拒审尤其是延迟拒审,将导致同行评议周期的延长[29],是学术期刊同行评议质量控制需极力避免的情况。

图1 专家拒审的原因分布

2.2 研究方向匹配的主要难点

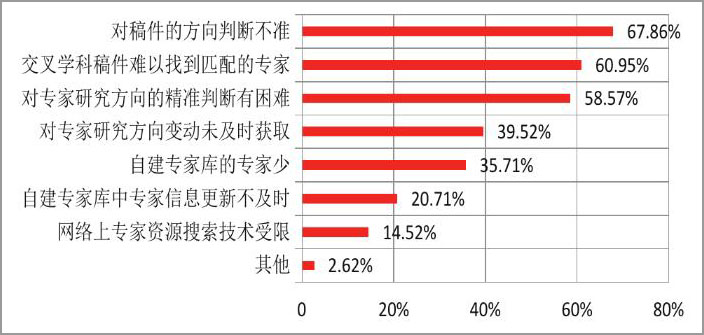

为了解研究方向匹配的难点,我们首先与编辑进行小范围访谈,了解编辑在研究方向匹配时的难点,访谈结果呈现如下几个方面:①编辑对专家具体研究方向的精准判断有困难;②对专家研究方向变动不能及时获取;③部分稿件的方向判断不准;④交叉学科稿件难以找到匹配的专家;⑤自建专家库的专家少;⑥自建专家库中专家信息更新不及时;⑦网络上专家资源搜索技术受限。本文据此设计相关问题的选项,以了解编辑进行研究方向匹配时的普遍困难。结果显示,选择人数最多的三项困难分别是(见图2):编辑对部分稿件所属方向判断不准(占比67.86%),交叉稿件难以找到匹配的专家(占比60.95%),编辑对专家研究方向的精准判断有困难(占比58.57%)。

图2 研究方向精准匹配的突出困难

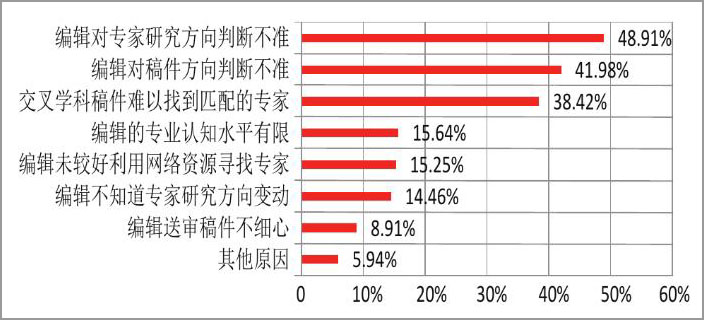

本文通过专家问卷调研专家对收到不匹配稿件原因的看法。调研的结果与编辑的调研结果高度相似(见图3),最主要的三项原因与编辑调研结果相同,仍然是编辑对专家研究方向判断不准(占比48.91%)、对稿件方向判断不准(占比41.98%),交叉稿件难以找到匹配的专家(占比38.42%)。

图3 专家对收到研究方向不匹配稿件的原因判断

2.3 研究方向匹配难点的原因分析

从上述控制路径分析可知,研究方向匹配主要通过遴选主体、遴选方法、对专家要求、遴选平台/工具利用四个层面实现控制。我们将从这些控制路径分析研究方向匹配出现上述难点的原因。其中,遴选方法,千人千法;对专家要求,千刊千面,都难以做普遍层面探讨。因此,本文主要从遴选主体、遴选平台/工具利用层面分析三大难点的原因。

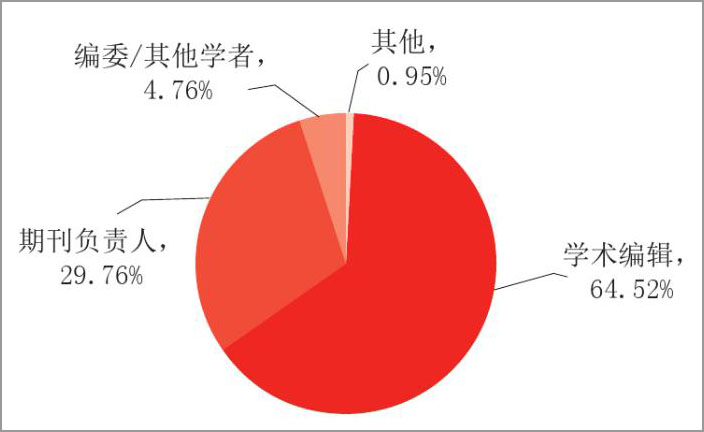

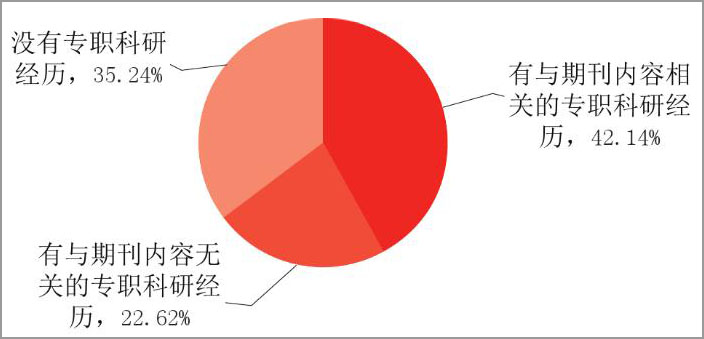

(1)遴选编辑层面。前文得知,国际学术期刊负责专家遴选的编辑“学者化”程度高,多由科学家或相应领域学者担任。而本文调研显示:①我国绝大多数期刊负责专家遴选工作的人员是专职编辑,学者极少,结果见图4。从该图看出,64.52%调研对象所在期刊是由负责人承担专家遴选工作,29.76%是学术编辑,仅4.76%人是编委/其他学者,即共有94.28%调研对象所在期刊的专家遴选工作由编辑承担。结合期刊语种分析发现,选择编委/其他学者承担专家遴选工作较多的是英文期刊。这与史朋亮调研结果(2011年)[30]基本一致。该研究也提到,我国90%以上期刊是由编辑遴选专家,编委遴选专家模式主要应用于英文期刊。近十年过去了,这一现状并未得到改善。②遴选编辑拥有与期刊内容相关的专职科研经历人数占比不到一半。调研显示,有与期刊内容相关的专职科研经历人数占比42.14%,还有57.86%没有期刊内容相关的专职科研经历,其中,35.24%没有任何专职的科研工作经历,详见图5。

图4 承担专家遴选工作的人员分布

图5 承担专家遴选工作的编辑拥有专职科研经历情况

综上可知,我国学术期刊承担专家遴选工作的主体为编辑,且一半以上缺乏与期刊内容相关的科研工作经历,在一定程度表明其对期刊相关研究各分支方向了解程度有限,这可能导致他们对稿件及专家的方向判断失准。

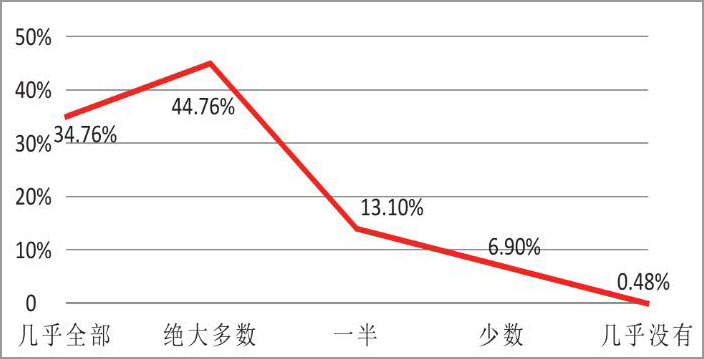

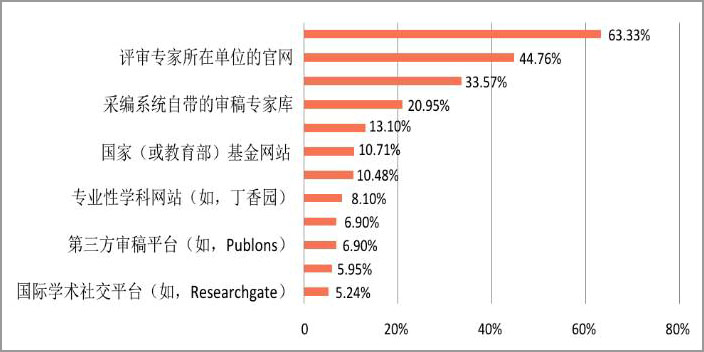

(2)遴选平台/工具利用层面。上文分析得知,编辑匹配专家不仅需要从自建专家库查找,还需利用网络平台/工具搜索专家资源。而调研结果显示:①绝大多数编辑遴选专家主要来源于自建专家库(见图6),“绝大多数”专家来自专家库的占比44.76%;“几乎全部”来自专家库占比34.76%,即79.52%调研对象遴选的专家绝大多数乃至全部来源于自建专家库。然而,自建专家库里的专家数量及覆盖研究方向有限,专家动态信息更新不尽及时[31],完全依赖专家库易导致交叉学科稿件专家难匹配的问题。②编辑对专家遴选平台/工具利用情况差(见图7)。图7显示,编辑主要利用国内文献数据库(占比63.33%)、专家所在官网(占比44.76%)及学术搜索引擎(占比33.57%)来寻找专家,而对学术社交平台利用率极低。

图6 从自建专家库遴选专家的情况

图7 专家遴选平台/工具的利用情况

相对于单一学科稿件,交叉学科稿件本身匹配专家难度稍大,编辑需要借助网络资源搜索更广泛的专家资源。但调研显示,编辑对网络平台/工具利用率较差,这可能是导致交叉稿件专家匹配困难的重要原因之一。

3 学术期刊研究方向匹配的控制策略

基于前文调查与分析结果,本文提出下述三个方面策略,以期提高学术期刊遴选团队对专家研究方向、稿件方向的精准判断能力及为交叉学科稿件匹配专家的能力,打造研究方向匹配能力强的遴选团队,优化学术期刊稿件与专家研究方向匹配的精准度。

3.1 组建编辑与科研人员共同参与的遴选团队并合理分工

编辑面临专家研究方向或稿件研究方向判断不精准的困难。如《物理学报》评审专家多达6 000人,编辑常遇到因为选择小同行不准确导致评审专家拒审,致使审稿周期延长[30];《等离子体科学和技术(英文版)》面临国际评审专家审回率低,其中原因之一是编辑因专业学识受限,送审时难以选准小同行[31]。专职的编辑与科研人员相比,对各专业的研究方向、各细分方向的研究者及其研究兴趣等信息的了解程度处于相对劣势。学术期刊宜构建编辑与科研人员共同参与的专家遴选团队,合理分工,发挥各自优势。

第一,科研人员具有编辑缺乏的优势——专业认知水平和对同领域专家学者的熟知程度。相比于编辑,科研人员以科学研究为专职,对本学科的认知水平及科研团队熟知程度,显然优于非专职科研人员的编辑。而且科研人员对专家的动态情况比编辑掌握相对及时。科研人员在其学术生涯或职业生涯中会发生各种变动,包括职业职务的变更、时段任务的变化、研究关注点及兴趣点的转移等,导致他们不再适合评价之前研究领域的稿件。而编辑对此类动态信息获取主要从官网等公开渠道获取,科研人员还可从同行人际交往、学术沙龙等非正式渠道获取,其对同行动态信息掌握更为及时。

第二,编辑需要配合科研人员遴选专家的工作。科研人员固然有编辑不具有的典型优势,但不能完全取代专职编辑,成为遴选主体的唯一力量。一是由于科研人员负责遴选工作本身存在劣势,如身兼多职导致遴选专家不及时、兼职身份的责任感和积极性难以保障、个体差异大,难以考核与管理导致工作质量参差不齐等;二是综合性学术期刊涉及多个专业,多个研究方向,期刊专家遴选工作涉及人员分工协调等前期准备工作,相对繁琐,工作量大,将可能影响作为兼职身份科研人员的积极性和工作质量。因此,编辑按照学科分支,将拟送审稿件分派给不同研究方向的科研人员负责,并与各分支负责人保持联系,及时跟踪同行评议进展;三是对于跨学科、跨研究方向的稿件,难以归口至某一个分支方向的科研人员负责,需要编辑借助期刊出版单位拥有的多学科专家资源寻找合适的专家,或者协调多个研究方向的科研人员同时寻找匹配的专家。

综上,增设科研人员为遴选主体,由专职编辑与兼职科研人员共同构建遴选团队,并进行合理分工与协作,方可实现研究方向匹配的有效控制。

3.2 面向编辑开展网络学术资源搜索培训

交叉学科稿件专家匹配成为专家匹配的突出困难之一,对于科研人员而言,匹配难度也较大。因为他们多从事某个或几个研究方向的深入研究,其所处学术圈层集聚在一个或相近的研究方向上。相对而言,编辑拥有多个学科及研究方向的专家资源,再借助丰富的网络资源,具有解决交叉学科稿件专家匹配的优势。但前文调研显示,编辑遴选专家主要来源于自建专家库,编辑对网络学术资源利用效果较差,仅停留于国内的文献数据库、学术搜索引擎及专家所在单位的官网,对学术社交平台、第三方审稿平台等利用极其有限。

一本期刊编辑熟悉、可以联系的专家数量是有限的。[32]随着开放科学的发展,各类开放学术平台集聚了大量科研工作者资源。例如,可进行科研人员身份识别的ORCID,注册的科研人员已达500多万[33];Publons[34]平台提供审稿人精准发现服务,借助人工智能技术将Publons与世界上最大规模的引文数据库“Web of Science”相结合,帮助编辑从逾700万名科研人员中为稿件精确匹配专家。ResearchGate是一个专门服务于科学研究人员的学术社交网络,用户量已超过1 100万人。[35]

行业学/协会、出版机构等可利用编辑需要参与继续教育培训的硬性要求,定期开展网络学术资源搜索与利用的培训内容,使编辑了解并熟悉更多的科研人员使用的平台/工具,帮助编辑搜索到更丰富的专家资源。

3.3 推行知识图谱等科学计量学遴选方法的运用

对于交叉学科稿件专家遴选困难的解决,不仅需面向编辑开展网络学术资源搜索培训,使编辑获取更广泛的专家资源,而且可引入知识图谱等科研计量学遴选方法,辅助编辑对交叉学科专家的判断,克服交叉学科专家难匹配的困难。例如,有研究专门讨论科学知识图谱在交叉学科遴选中的应用,“在知识图谱中,学科前沿之间的交互关系是以空间的形式展现出来的……通过引文聚类分析,特别是从引文间的网状关系进行研究,能够探明有关学科之间的亲缘关系和结构”[36],“采用科学知识图谱方法,能够帮助编辑准确判定专家擅长的研究领域及主题……选择真正的同行专家去评价他们熟知领域内的研究项目,并为挑选适合交叉学科同行专家,及其科研方向、能力信息提供准确的佐证资料”[24]。此类科学计量学方法较多,如共词分析法、社会网络分析法,掌握这些客观的方法及工具,为专家精准匹配提供有益的、直观的帮助,但是,这些方法多停留于情报学研究中,并未在实践中得到普遍利用。然而,研究已证明,此类方法为交叉学科稿件匹配专家具有典型的优势。重视并推进编辑学习科学计量学的工具与方法,以辅助交叉学科稿件评审专家的精准匹配,应成为研究方向匹配控制的重要路径。

4 结语

专家研究方向匹配面临着专家方向、稿件方向精准判断、交叉学科稿件专家匹配的三大困难。吸纳科研人员参与专家遴选工作,面向编辑开展学术资源搜索培训,鼓励编辑利用开放学术平台/工具及科学计量学方法,打造一支研究方向匹配能力强的遴选团队,以克服精准匹配的三大困难。此外,随着人工智能技术的发展,专家遴选工作将越来越多地利用智能推荐平台,办刊人如何借助智能平台提高研究方向匹配的精准度,成为未来需深入研究的话题。

参考文献

[1]New tools and classic techniques:top tips for finding quality reviewers[EB/OL].[2019-09-15]..

[2]陈培颖,陈倩,李娜,等.国内学术期刊同行评议现状的调研:基于国内自动化领域作者群和评审专家群[J].中国科技期刊研究,2016,27(1):3-9.

[3]靳健,杨海慈,李凝,等.基于主题契合度的专家推荐模型研究[J].数字图书馆论坛,2017(4):47-55.

[4]贺颖.同行评议专家遴选问题研究:基于科学计量的视角[M].北京:中国社会科学出版社,2016:36-40.

[5]彭元.利用计算机Access软件建设与管理科技期刊审稿专家数据库[J].广西科学院学报,2009,25(2):103-107.

[6]朱银周,唐虹.学术期刊审稿专家研究领域与稿件匹配度的优化[J].中国科技期刊研究,2019,30(2):132-136.

[7]厉艳飞.ORCID在科技期刊同行评议专家信息收集中的应用探讨[J].科技与管理,2016,18(3):103-106.

[8]李根,王淑华,史冠中.利用ResearchGate推动科技期刊国际化发展初探[J].编辑学报,2016,28(1):75-76.

[9]谢晓红,肖骏,王淑华.利用ScholarOne Manuscript投审稿平台发挥同行评议“守门员”的作用[J].编辑学报,2018,30(4):396-398.

[10]马来平.科学的社会性和自主性:以默顿科学社会学为中心[M].北京:北京大学出版社,2012:96-97.

[11]何静菁,武立有,赵艳静,等.基于Elsevier选刊标准的科技期刊送审新模式[J].天津科技,2018,45(11):87-90.

[12]韩丽,王敏,武文.编委送审制在国内学术期刊中的应用[J].编辑学报,2012,24(4):361-363.

[13]唐耀.对科技期刊审稿周期的思考[J].科技与出版,2011(9):52-57.

[14]同行评审的现状,为什么不能完全保证科研质量?[EB/OL].[2019-09-19]..

[15]于红艳.可视化思维导图在遴选“小同行”审稿人中的辅助应用[J].科技与出版,2018(7):85-89.

[16]盛怡瑾.用户画像技术在学术期刊审稿人遴选中的应用[J].出版发行研究,2018(8):54-58.

[17]赵霞,安珍,刘晓艳,等.基于CiteSpace的审稿环节可视化方法研究[J].中国科技期刊研究,2019,30(7):728-733.

[18]王俊丽,郭焕芳,郑爱莲.英文科技期刊遴选审稿专家的途径与原则:以《中国化学快报》为例[J].中国科技期刊研究,2015,26(4):351-354.

[19]刘东信,朱崇业.英文版科技期刊审稿和组稿专家的遴选:基于SCI数据库高特征因子(Eigenfactor)期刊的分析[J].中国科技期刊研究,2012,23(3):369-372.

[20]贺颖,刘友存,刘慧,等.基于科学知识图谱的交叉学科同行评议专家遴选方法研究[J].图书情报工作,2010,54(20):28-31.

[21]朱伟珠,李春发.基于概念知识网络的“小同行”评议专家遴选方法实证研究[J].情报杂志,2017,36(7):78-83.

[22]孟美任,彭希珺.基于VSM和余弦相似度的稿件精准送审方法[J].中国科技期刊研究,2018,29(10):982-986.

[23]About the national science foundation[EB/OL].[2019-09-20]..

[24]Studie peer review in der dfg:die fachkollegiaten[EB/OL].[2019-09-20]..

[25]颜爱娟,陈爱华.一类滞审稿件的评审对高校学报审稿专家遴选工作的启示[J].编辑学报,2019,31(1):67-70.

[26]柯文辉.“大同行”审稿:“小同行”审稿的必要补充[J].传播力研究,2017,1(10):230-231.

[27]李海兰,吴岩,毕淑娟.科技期刊审稿专家共享数据库的建立与维护:以中国科学院金属研究所学报信息部审稿专家库为例[J].中国科技期刊研究,2012,23(3):436-438.

[28]杨珠,黄仲一.遴选科技期刊审稿专家的几种网络资源[J].泉州师范学院学报(6):102-104.

[29]周沫,王维朗.科技期刊同行评审专家与编辑的博弈[J].编辑学报,2013,25(3):214-216.

[30]史朋亮,吴晨.科技期刊典型的同行评议流程的比较[J].编辑学报,2011,23():143-146.

[31]许平,严慧,项磊,等.国内英文科技期刊国际化审稿实践的探讨:以Plasma Science and Technology为例[J].中国科技期刊研究,2017,28(4):312-319.

[32]Cornelius J L.Rviewing the rview pocess: identifying surces of dlay[J].Australasian Medical Journal,2012,5(1):26-29.

[33]被科研人员忽略的ORCID:如何注册和使用?意义何在?[EB/OL].[2019-12-20]..

[34]Nassi-Calò,Lilian.In time:publons seeksto attract reviewersand improve peerreview[J].RevistaPaulista De Pediatria,2017,35(4):367-368.

[35]Research Gate[EB/OL].[2019-12-20]..

[36]贺颖.基于科学计量视角的同行评议专家遴选问题研究[D].天津大学,2008.