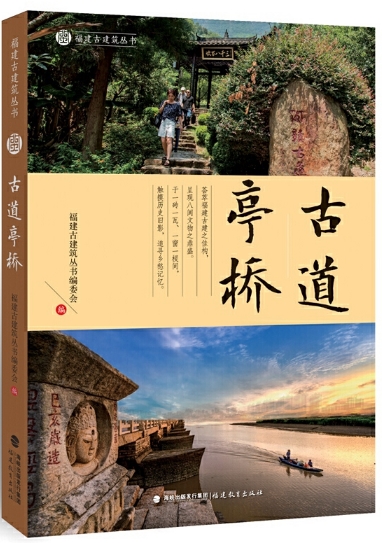

“福建古建筑丛书”之《古道亭桥》(福建教育出版社)结合建筑专家和作家、摄影家的作品,全方位展现了福建古道的格局,以及古道上各种建筑的保存情况。全书按历史上出入福建的4条省际古道划分为东线“福温古道”、北线“仙霞分水”、西线“闽客间关”、南线“福广通津”,每条古道上再按主要城镇划分各个点,点线结合,串联起八闽历史上重要的关隘亭桥。在“概述”中,建筑专家从历史的纵向角度简要介绍了闽越族形成以来,由秦汉至清,福建的水陆交通情况;“建筑说明”则从地理的横向角度搜集地方志资料,详细罗列了不同城镇通向各个方位的省际、县际古道。

如果说建筑专家对全书的规划和论述可以让读者从宏观上把握福建古代的交通状况,那么作家的散文作品结合摄影家的图片则可以带领读者穿越时空的隧道,从微观上体会古道包含的历史故事,领略关隘亭桥的建筑特色。白荣敏的《分水关:闽浙边界有无之中》讲述了唐五代十国期间王审知治闽的历史故事,历史深处的风景——闽浙边界福鼎分水关,正是当时王审知处理闽国与吴越国关系的见证。三千八百坎,如今是闽赣古道中保存最完好的一段,魏冶的《坎上行人》提到清末明初的修路人王堂选,深感道路之险、行人之痛的他,出身农民,凭一己之力重修了三千八百坎,平凡人不平凡的壮举更凸显了福建人的果敢坚毅。

古道上建筑之精华莫过于亭桥。闽北多廊桥,修建于深谷急流之上、可供行人休憩的廊桥,结合了亭和桥的功用,具有科学美、技术美、艺术美(林爱枝《国保廊桥“百千万”》),还承载着当地百姓的民俗和信仰(黄睦平《坂头花桥:祭祀屈子话走桥》)。闽南古石桥在世界桥梁建筑史上占有一席之地,中国第一座跨海梁式大桥——泉州洛阳桥,虽然现在古桥不能通车,不过500米处与之平行的新建洛阳桥闸承担起了桥路、堤坝的作用,一条江、两座桥,展现了古今泉州人的智慧(林轩鹤《洛阳桥双虹》)。莆田的宁海桥则是在古桥的基础上架高2米再修建一条现代公路桥,古今两座桥完美地合为一体,也是另一种继承和保护(黄文山《宁海桥的前世今生》)。

八闽古道亭桥还在,不过多数的交通功能已经淡化甚至消失,取而代之的是历史文化的旅游意义。时代日新月异,人们已经很难想象如今看来只是偏僻荒芜的山间小道,当年却是行人络绎不绝的繁荣驿路;如今看来残败简陋的关隘和亭桥,曾为多少风尘仆仆的赶路人提供庇护。虽然古道的历史已经远去,但是它留下了闽地人民开拓进取的印记。山海之间,岁月纵横,古道亭桥见证了福建的发展,它们不应被遗忘。