【摘 要】在日趋复杂的营销环境和日益迭代的图书出版模式驱动下,图书营销要完成传递图书信息、提升销售、维系读者关系的目标,已经无法完全通过人力实现,势必需要借助数字化工具。本文结合对国内外出版机构营销中的数字化工具的梳理,分析了数字化营销工具如何赋能图书营销的运营、提升营销效率。通过对数字化营销工具发展和应用的探究,有助于帮助我们更好地审视和理解图书营销中的技术基因,探寻当下复杂营销环境及技术背景下的图书营销破题之道。

【关键词】图书营销;营销工具;图书内容运营;社交传播

一、引言

在加速发展以5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等为核心的“新基建”的当下,数字技术在各行业各领域迅速落地,亦进入营销领域,营销技术及营销中的数据工具由此成为热点议题。

笔者认为,营销技术是指技术支持下为解决营销问题而开发、推广应用的各类系统平台、软件、硬件等。而数据工具则是指具备数据采集、计算、存储、展示和分析应用等功能的工具,它把数据的管理、数据模型以及分析决策逻辑等尽可能地嵌入到一个系统或软件中,以更自动化、准确和智能的方式来发挥数据的决策价值。[1]结合以上两个概念的界定,笔者将数字化营销工具定义为:在营销的各个业务环节、各个执行部门,应用基于数据管理、分析和挖掘等技术,解决营销管理需求、优化营销运营操作流程的本地或云端软件。

不同行业的目标群体、营销模式、环节、需求不同,又演化出不同类型的工具。具体到图书领域的营销工具,则是营销技术和图书营销应用相结合的载体。这些工具应用在读者洞察、内容运营、社交传播、读者服务、销售管理等各个图书营销的业务环节中。

在市场和技术的双重推动下,国内外图书营销都面临巨大的挑战与变革。[2]一方面,线上线下并举的销售渠道、越发多元和碎片化的传播媒介、日趋主动的读者,叠加上销售渠道、传播媒介、社交媒体的相互融入和贯通,正在极大挑战着传统静态化的图书营销运营方式;另一方面,在技术发展推动下,营销数据工具不断发展,趋于成熟和完善,正朝着轻量级、普泛化、云化的方向发展,为出版机构应对图书营销提供了有利条件。[3]

国内外的相关研究都正在印证这一趋势。由Macquarie大学进行的研究表明,澳大利亚的大型出版商正在大幅提升在数据分析等方面的应用,通过采购软件工具、雇用相关技术团队等形式来应对新的营销环境。其调研显示,大型出版商的内部数据库建设预算提升了83%,30%的大型出版商增加了图书营销领域的数据分析团队,43%的小型出版商则回应称正在应用各类社交营销工具等。[4]国内的相关学者也一直关注这一问题,如杨海平等人就论证过大数据背景下图书营销的新场景和新流程,[5]杜方伟则提出出版企业应该着力构建智能营销系统。[6]

不难看出,新的媒体环境正在为图书营销带来各种新挑战与新命题,而提升图书营销效率的数字化营销工具则成为破题的核心要素。基于此,本研究从深度访谈切入,2020年7月—2021年1月,我们从图书出版机构、科技公司、营销服务公司、媒体平台、电商渠道等图书营销的关键环节中,选择了具有代表性的10家企业,对其相关负责人进行了半结构访谈,结合现场考察和二手资料收集,试图回答这样几个核心问题:数字化营销工具如何应用于图书营销的各个运营环节?作为图书营销核心主体的出版机构,又应该怎样建设图书营销中的数字化工具体系?

二、数字化营销工具赋能图书营销的创新运营

经过对国内外出版机构的营销布局进行研究可以发现,在图书营销中,围绕着读者洞察、内容运营、社交传播、销售分析、读者服务等维度,出现了多种营销工具。

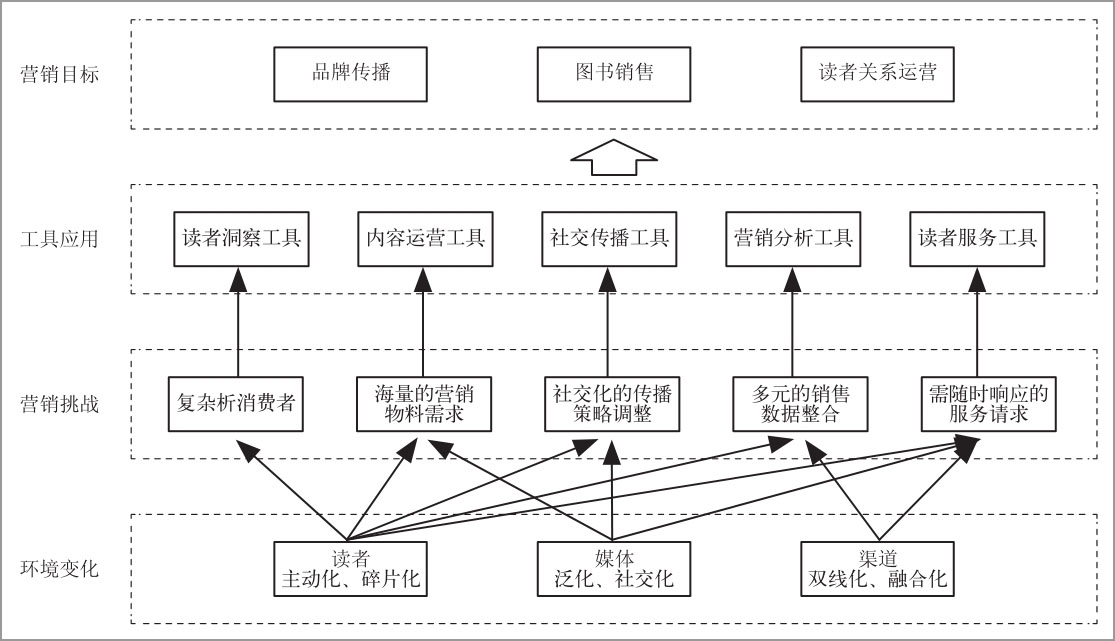

推求其背后的原因,根据笔者的访谈,可以发现三方面逻辑:从顶层来看,图书营销的目标依然是围绕着传播、销售与消费者关系,围绕这三重目标进行策略设计是图书营销人员的核心任务,这并未发生改变;但从底层看,环境的变化相互叠加带来了多重营销挑战,推动着图书营销策略的调整,与此相对应就带来了工具化的需求上升、各种工具得到广泛应用,以实现新环境下的图书营销目标;同时,出版社正在结合自身的定位和优势,纷纷探索数字出版的新模式,从单纯的图书生产和销售,转向建设平台,提供“服务+图书”,这种模式的迁移,亦势必会驱动着图书营销走出原有的传播和渠道,迈向更深广、更复杂的场景中,因此,也使图书出版机构有了对数字化营销工具的需求和应用(见图1)。

图1 环境变化推动图书营销工具的应用

(一)图书营销的读者洞察工具

读者是图书营销传播的起点和终点,定位细分市场、分析传播中的目标群体、选择销售渠道、制定服务策略等,都需要围绕读者的特征、行为展开,因此,对读者进行洞察、基于洞察开展营销运营是首要问题。

尤其在新的营销环境和新的出版模式下,一方面,读者处于多元、碎片的媒体和渠道内,其行为呈现出主动化、碎片化的复杂特征,往往在线上线下的多种场景、多个终端、多个媒体和渠道中跳转,变动不居;另一方面,出版社已经不再是单纯进行图书生产和销售,而逐渐开始建设自己的平台,探索“服务+图书”的新出版模式,实现对读者的持续服务和运营,在此背景下,可以说读者已经转变为“用户”,简单地收集销量数据等已经无法实现对读者的深度洞察和需求满足,势必需要对读者进行较为全面的监测、描摹和分析。

艾伦·库伯(Alan Cooper)在1983年首次提出的用户画像的概念正在广泛应用于这种全面的消费者分析中:营销中洞察消费者,将消费者各种碎片化行为利用各种技术捕捉和记录,基于这些“碎片”数据的汇总、分析,可以实现对消费者行为、偏好、状态、情绪、表达、需求等方面详细的叙述,形成较为准确和全面的“画像”。

如社科文献出版社就正在建立独立的读者数据库,由该出版社各营销人员、业务部门人员和后台数据管理人员共同维护,一方面,销售系统的客户和各平台网络(包括社科文献出版社的淘宝自营店、官方微店、官网商城等)的注册用户数据通过系统抽取工具进行汇总,再辅助人工处理;另一方面,由各个业务线的负责人进行表格登记汇总后导入读者库,如通过活动登记来获取参加沙龙的读者数据,两种数据合并成为较为全面的读者库,并进一步与原有的ERP系统打通,形成对读者的画像工具。而中信出版社则在自有平台“中信书院”中设置了系统的用户数据采集方法,并通过书籍二维码、电商平台合作等方式获取第三方来源数据,多方渠道持续积累,以支持用户数据驱动的出版营销升级。人民邮电出版社则专门推出“人邮融智”平台,对用户数据进行管理,谋求实现用户需求与自身图书等资源的匹配。

在海外的图书营销中,出版社同样正在应用、构建各类读者洞察的工具,以提升营销效率。如哈珀柯林斯出版集团选择使用了AgilOne的预测分析平台,来整合其在美国、英国的各个渠道的读者数据,实现与读者的持续连接。

而企鹅兰登书屋在研究中发现,读者的一些传统特征,如年龄、性别、对书籍类型的偏好等并不足以构成对其的完整画像,反而是读者阅读的时长、购书金额、推荐行为等,能够更有效地描绘出读者的特征。在此基础上,企鹅兰登书屋建立了一个名为Persona的内部网页端工具,用以实现对消费者在阅读动机、媒介接触习惯、购买路径、传统人口统计学特征等各方面的深度刻画和理解,这些对读者的洞察和分析对图书营销项目的全程都起着指导作用,包括分销、广告投放等。[7]例如在企鹅兰登书屋的一部历史题材的小说营销过程中,负责人发现相当一部分非历史读物的读者群体表现出了深厚的兴趣,于是使用Persona对这一部分人群进行了深入洞察,并在此基础上调整了广告信息的诉求点、传播上的媒介投放策略。调整之后的营销策略使销售量有了非常可观的增长,并使得这部书登上了《纽约时报》的畅销书榜单。

(二)图书营销的内容运营工具

在图书营销过程中,需要借助各类内容(包括短视频、图文、音频、封面、海报、邮件内容等)与读者进行沟通。新的营销环境下,面对多样化的营销目标、媒体平台、目标人群,对营销内容的需求剧增,同时营销内容需要随时调整以应对快速变化的读者和传播环境。这就对营销内容的生产与分发效率提出了要求,而单纯依靠人力,速度慢、成本高,已无法满足图书营销内容的创作和分发,因此,需要运用物料管理、创作、分发工具,实现高效率、低成本的内容运营。

首先,出版机构本身拥有海量的内容基础,图书自身就是良好的内容源。但在新的营销环境下,这些内容并不是简单迁移到各类媒体中就能够获得良好的传播效果,需要重新编辑和制作,才能分发到社交媒体、短视频平台、音频平台等,获得良好的传播效果。如山东科技出版社通过“丽丽姐”IP,以直播形式进行营销;山东教育出版社通过“小荷听书”微信服务号以为中小学生提供音频书的形式导流营销。这都是内容营销的典型范例。因此也出现了这方面的辅助生产工具,这些工具大多不是只针对图书范畴,但在图书营销中得到广泛应用,例如通过美篇、如鱼等进行图文内容的快速编辑和排版,通过VUE等工具实现短视频平台内容剪辑和管理等,据笔者调研了解,其均在图书营销中表现良好。

其次,面对海量的内容营销需求,图书营销编辑还可以借助智能化的工具实现模板化的快速生产,不仅能够快速调整营销内容的尺寸、规格等,也可以快速抽取合适的图片、视频内容并完成裁剪,还能在数据与算法的支持下,匹配目标读者群的内容喜好,从内容物料库中抓取相应的元素自动生成个性化的图片、视频等。如Book Brush、BookBub的图书广告的创意生成工具等,可以选择图片、文案等,根据不同的营销场景,快速生成图书营销中使用的海报等内容。而Campaign Monitor则是一款专门针对邮件营销的工具,其服务领域覆盖了零售、科技、出版等多方面,可以针对出版机构的需求智能化生成邮件内容(见表1)。

表1 图书营销领域的内容运营工具

| 工具类型 | 代表工具 |

| 短视频等营销内容的辅助编辑工具 | 美篇、 如鱼、 VUE等 |

| 图书封面、 海报等内容的智能生成工具 | Book Brush、 BookBub等 |

| 图书邮件内容工具 | Campaign Monitor、 Mailchimp等 |

| AB测试、 优化工具 | PickFu、 Covers Sell Books等 |

| 内容审核工具 | 出版社ERP中的审核模块等 |

| 综合类内容运营工具 | Adobe Advertising Cloud等 |

除了快速生产外,这些工具还支持内容测试与优化。营销内容的呈现是有风险的,呈现效果不好就会浪费预算,动态创意优化与小规模AB测试能够有效地降低内容呈现的试错风险,提高内容呈现效果。如PickFu就是一款针对图书营销的创意测试工具,可以快速测试图书封面、图书标题的营销效果。

此外,随着相关法律法规的完善,图书营销也越来越重视包括《广告法》等带来的对营销内容的规范性要求,需要对广告文字进行严格审核。国内一些出版社在其ERP系统中专门搭建了相应的模块,如北京大学出版社于2019年正式使用的新版本ERP系统中,开发了关键词和广告极限词校验功能,且该工具可以由总编室进行维系和更新,实现快速审核校验。

而广告云(Adobe Advertising Cloud)则是一个综合性工具,可以实现营销内容的生成与动态优化。例如针对图书出版领域的邮件营销,该工具内置了各类模板,包括新书、节庆、促销等,并整合了读者数据,可以帮助用户进行创意优化与AB测试。

(三)图书营销的社交传播工具

在传播环节,如今图书营销所面临的复杂传播环境的核心特征之一就是社交化——社交元素已经浸入各种媒体,且读者也呈现出主动化的特征,读者越来越主动地分享着阅读、购书的体验,同时积极在社交化的媒体中寻求阅读方面的建议和指导,因此,社交传播在图书营销中日益崛起,出版机构纷纷建设和运营各类社交账号,希望实现对读者高效的动态化图书信息分发和运营。而社交传播的工具应用,可以帮助图书营销在运营中实现更好的效果。

面对多个社交平台、多种社交传播场景,也出现了不同类型的社交传播工具(见表2)。

表2 图书营销领域的社交传播工具

| 类型 | 工具案例 | 功能简介 |

| 社交账号管理工具 | 清博、 火烧云数据、 飞瓜数据、 Buffer、 Hootsuite、 CoSc hedule、 Brandwatch Consumer Research、 TweetReach等 | 支持导入不同的社交账号进行统一管理, 包括内容发布、 排期, 并实现社交舆情监听、 社交传播效果分析。 |

| 社交KOL挖掘工具 | 新榜、 微播易等 | 支持对社交平台中的账号进行分类、 评分, 并可开展营销合作、 评估营销效果。 |

| 读者书评工具 | Kirkus、 BookConnect等 | 寻找合适的真实读者, 激发书评, 积累口碑, 并可用于再次营销。 |

| 社群运营工具 | 裂变宝、 小鹅通等 | 对社群、 裂变、 直播等进行管理, 包括二维码更新、 智能回复等。 |

第一类是社交账号的管理工具。随着社交渠道在图书营销中的作用日益提升,建立各大平台的社交账号、并进行持续运营成为必然选项。而对散落在不同平台上的众多类型的社交账号的运营管理较为繁琐,需要工具支持。在这方面代表性的工具包括Buffer、Hootsuite、CoSchedule等,它们提供对跨平台社交账号的整合服务,支持导入不同的社交账号的数据资源进行统一管理,包括推特、LinkedIn、脸书、Instagram等。在营销过程中,出版社可以借助这些工具,方便地管理在各个社交平台的账号,并且能够监测各大社交平台的舆情,实时调整自己的社交传播策略。

虽然国内目前没有专门做图书社交媒体账号管理的工具,但是,近年来国内主流媒体平台(包括字节的头条号、腾讯的企鹅号、百度的百家号等)都纷纷推出了自己平台账号的分析工具,这些工具可以对入驻账号的粉丝、内容、收益等进行分析。也有第三方机构提供服务,如针对微博、微信等平台进行分析的清博大数据,以及针对B站提供数据分析服务的火烧云数据等。借助这些分析工具,图书机构也能了解自己社交账号的粉丝、阅读量等相关数据情况。

此外,专门针对短视频社交平台的数据分析工具正在兴起,如卡思数据、飞瓜数据、乐观数据等,通过以上工具进行数据分析,图书营销主体可以获知已发布短视频产生的传播数据以及同类账号的运营情况,进而评估自身账号运营效果,并根据已收集到的用户反馈及时优化产品信息、调整营销方式,从而优化用户消费体验,刺激用户进行自发表达,为图书塑造良好的正向口碑。[8]例如中信出版社《S.》这部书的营销活动,即得益于对短视频社交平台的监听及社交资源挖掘。2018年4月,抖音开始出现《S.》相关的内容,中信出版社关注到这一动向,迅速策划了一场别开生面的“百人印厂揭密”活动,瞬间提高了这本书的曝光率。从活动招募到活动举行,以及后期发文,营销动活动持续了近4个月,充分激发了读者之间的二次传播,从而带来营销的销量转化。

第二类是社交平台中的KOL资源对接和分析工具。在社交传播中,除了出版社自身建设和掌握的社交账号资源外,还有广阔的KOL可以参与到营销中,形成口碑效应。如新榜、微播易等平台即通过榜单等工具对社交媒体中的KOL进行评价、筛选和效果测量,出版社也正在广泛挖掘KOL的营销能力,展开合作。如东方出版社即强调以社交平台为营销突破口,通过社交传播工具挖掘了合适的KOL,与罗辑思维、环球人物、小小包麻麻、暖暖妈、凯叔等30多家公众号建立了合作关系。

第三类社交传播工具则主要用于积累真实的读者书评,激发口碑。对于图书营销而言,找到第一批读者,激发他们的真实口碑,对于进一步扩大营销势能是极为重要的。在这方面已经出现了专门的平台和工具,提供此类服务。如Kirkus、Book Connect等,出版方可以根据需要的类型遴选合适的读者,以符合版权保护的格式将内容发送过去,并获得真实的书评。

第四类工具集中于社交裂变、社群管理等方面。社群成为出版社与读者维系关系的重要场景,也是获取读者、激发扩散的重要阵地。面对众多的社群,激发主动扩散、维系群员活跃,都需要工具的支持。例如小鹅通提供了拼团、裂变、打卡等丰富的组件和工具帮助社群运营,还能够将图书销售链接以各种形式嵌入社交阵地中,实现出版机构与读者的高效对接。[9]如中信出版社通过直播、视频号、社群运营等整合运营方式,覆盖用户609.76万人,内容曝光量总计32.1亿次,实现了与读者的持续连接。其年报显示,2020年上半年中信出版社自营线上销售同比增长达到40%,尤其是抖音等短视频平台小店实现了9倍销售增幅,成为重要的销售渠道。而山东画报出版社则通过工具对“时光的模样红包赠书群”等进行管理,打造新媒体营销矩阵,实现社群中的销售转化。

(四)图书营销的智能读者服务工具

对图书营销而言,客服一方面解决售后的问题,另一方面还能发现潜在的销售机会,是读者关系维系的重要手段。过去出版机构主要通过电话、读者来信等提供读者服务,而当下,读者能够通过各种渠道接触到图书出版机构,如公众号、电商店铺、邮箱、电话等,且随时都可能会发起客服请求,因此图书营销面临着客服在多个渠道随时发起、随时响应的问题。

针对这一问题,笔者通过调研发现,客服工具正在不断升级,能够将数量众多且散落在多渠道的读者问题进行汇总、分类、分发、回复和评估,提升对读者的服务质量,也提高客服人员的服务效率。在具体功能方面,这些工具既能够提供读者相关信息供客服人员参考,也为客服人员服务读者提供辅助支持。

例如接力出版社通过“喵咪酱”、读库通过“小六”等统一的客服ID提供读者服务,其背后就是客服团队及客服工具。客服工具汇总了读者在多个平台发起的请求,一方面对于读者请求的来源时间、优先级、读者基本情况等进行标识;另一方面为客服人员提供回复读者请求需要的知识库,并支持专业化、模板化、个性化的快捷回复。

2018年3月,企鹅兰登书屋在其脸书官方页面引入了一个聊天机器人的读者服务工具Read It Forward Book Recs Chatbot,读者在与官方账号沟通过程中,该工具可以根据该读者喜欢的作者、图书、类型等提供个性化推荐,读者可以通过该智能客服的推荐进入到企鹅兰登书屋官网,或者分享该推荐的链接等。根据读者的反馈,该工具还会提供更进一步的服务。

独立出版人Paul Bellow则应用Snatchbot这一工具,将客服机器人内置到自己的脸书官方页面以及个人网站中,围绕着自己的著作(游戏领域)与读者展开类似角色扮演的互动,还可以询问读者的邮箱,并将这些邮箱信息自动保存到作者的数据库中,方便作者进行后续的营销和沟通。

(五)图书营销的销售分析工具

在图书营销中各类渠道是商品的流通路线,更是商品与消费者见面和发生交易关系的场景。对于出版机构、作者而言,了解自身图书的销量、竞争对手、行业的销售情况,有助于建立对市场的全面认识,指导营销、库存等各方面的及时调整。尤其在新的营销趋势下,线上、线下的多种渠道,甚至媒体(如社交媒体、短视频平台等),都可能并正在成为图书销售的入口,且利益分发、社交裂变等各种形式加速了商品在渠道的流转,这就更需要在营销技术支持下,借助各种工具化产品,对商品、促销活动、消费者信息等多种数据进行管理,实现对销售数据的全面把握。围绕着销售分析这一目标,按照提供主体的差异,目前市场上有三种类型的图书销售分析工具可供使用(见表3)。

表3 图书营销领域的销售分析工具

| 工具分类 | 代表公司/工具名称 | 功能简介 |

| 第三方销售分析工具 | 尼尔森Book Scan | 支持导入不同的社交账号进行统一管理,包括内容发布、排期,并实现社交舆情监听、社交传播效果分析。 |

| 依托于渠道的销售分析工具 | Amazon的Author Portal | 对本平台内的销售数据、品类数据等进行监测和分析。 |

| 依托于出版机构的销售分析工具 | 国内各大出版社ERP系统的发行模块;企鹅兰登书屋的Author Portal | 为出版机构的作者提供的销售监测工具。 |

第一类是独立第三方提供的销售分析工具,代表性的包括尼尔森Book Scan(从2000年开始上线服务,目前被NPD收购),以及国内的开卷公司提供的开卷Smart等,这些工具由于依托第三方,主打的定位是对市场总体情况进行全盘采集和呈现,能够汇总各类渠道数据加以分析、形成工具。比如国内的开卷Smart与Nielsen Book互为国际战略合作伙伴,目前提供对国内1400多个城市线上线下1万家书店的销售数据进行采集和分析,图书市场排行榜、版权服务信息,以及其他深度个性化分析等服务。

第二类是渠道方提供的销售分析工具。亚马逊、京东图书等大型电商平台在图书销售中占据着越来越重要的地位,贡献了越来越多的图书销量,因此,电商平台也推出了针对出版机构、作者的工具,其中销售分析就是核心功能,如亚马逊推出的Author Portal。

第三类是出版机构自主研发的销售分析工具。出版机构对总体的销售数据进行持续采集,并对相关数据总结,供内部编辑、发行人员分析,或者开放给作者们,方便作者快速查看自身作品的销售等情况。如国内各大出版社较多使用的ERP系统中,均针对发行板块进行了设计,实现对渠道数据的整合。如北京大学出版社近期对其ERP系统进行了更新,新的发行模块与京东网、当当网、博库网、浙江新华等大客户实现了EDI对接,能够统合各个平台的销售情况。而企鹅兰登书屋一直在维系和更新的Author Portal则主要面向作者提供服务,企鹅兰登书屋从2013年1月开始正式推出这一Author Porta,[10]并专门成立了研发平台部门进行持续更新。该工具从2015年开始推出销售数据整合功能,在其2018年更新版本中,专门针对销售数据的分析和呈现以及移动端适配进行了优化,方便作者查看和使用。[11]

三、出版机构建设数字化营销工具的环节与途径

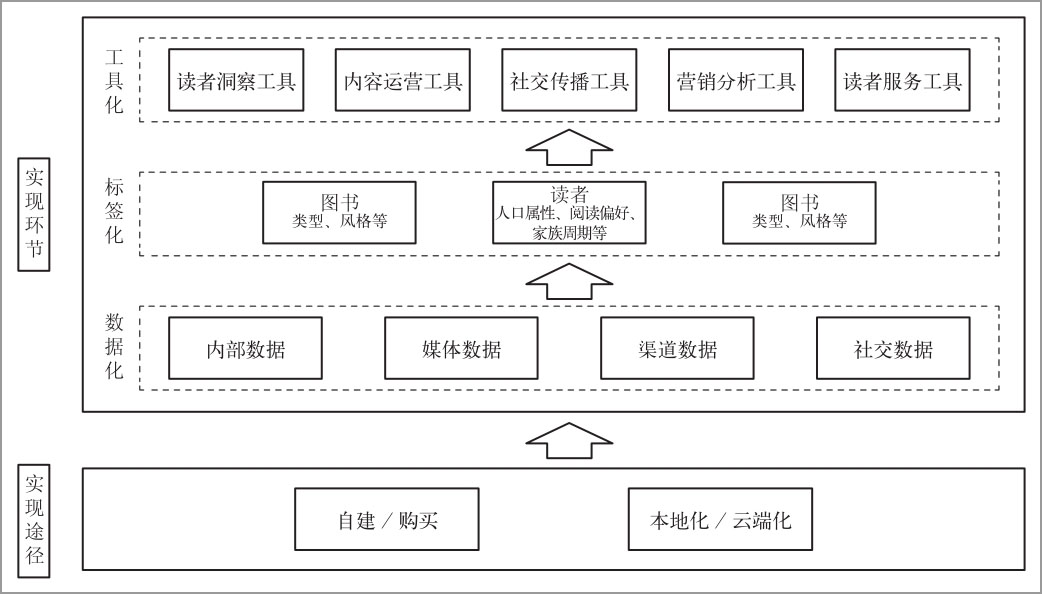

对出版机构而言,在应用工具赋能营销运营的过程中,必须要深入理解建设数字化营销工具的核心环节,并把握其中可能存在的路径、理解路径之间的差异,在此基础上结合自身需求进行有针对性的选择和建设(见图2)。

图2 建设图书营销数字化工具的环节与途径

(一)建设数字化营销工具的核心环节

对图书营销而言,在数字化营销工具的建设中,主要包括三个核心环节,分别是数据化、标签化、工具化。

首先,拥有数据是挖掘数据价值的基础,在建设图书营销数据工具的过程中,需要将内部的各类数据(包括运营过程数据、图书生产和策划中的数据等)以及外部的媒体数据、渠道数据、社交数据都占有、融合起来。

其次,数据要转化为价值,还必须经过标签化的过程,从原始、粗糙的数据中抽取出能够指导图书营销的标签,尤其需要重视对图书、读者、作者三个核心主体的标签化。

再次,图书营销最终会落实到市场部门、编辑部门的人员身上,因此,必须要形成可用、易用的工具,让工具辅助人,更加高效地完成图书营销中的读者洞察、社交传播、销售分析、读者服务等目标和功能。

当然,这一过程的推进也面临着各方面的困难。如在笔者的调研中就发现,目前在国内的图书营销中,营销技术底层构建的困难在于数据的分散和孤立。有的出版社各部门之间数据各自为政,而且自身仅掌握第一方数据,外部数据亟待扩充;而一些国内领先的互联网电商平台形成了封闭的数据生态,构成了出版机构获取图书数据、读者数据的“围墙”,这些都为图书营销打通全流程数据带来了困难。如被访的国内出版机构大多表示“只有PV、UV这样的数据对营销而言意义不大”,“出版企业当前仅能看到电商平台中自身的销量数据和简单的流量数据,但我们希望获得包括更多维度的市场数据、自身用户的画像数据等,这样才能挖掘数据价值,指导营销”,“我们的线下数据、线上数据、媒体数据之间相互很难打通,在来源方面我们无法协调,在内部技术上,由于出版社的信息化、数字化过程经过了很多个版本,相互之间也不一致,要统一数据、指导营销,还需要精细化的改造”。

可喜的是,营销技术发展已经成为图书出版业界的共识,很多出版机构的负责人也表明了加速营销技术化发展的态度。如近年来,山东科学技术出版社、安徽少年儿童出版社、北京大学出版社、南京大学出版社等纷纷对ERP系统、发行模块等进行升级改造,或者建设新的营销系统、融媒体平台,尤其强调对数据的整合、营销工具的研发。

(二)数字化营销工具的建设途径

从建设主体上看,出版机构建设数字化营销工具的途径主要有购买和自建两种;而从建设的IT实现方式来看,则可以分为本地化和云化两种。

1.建设主体:购买为主与自建为主

以购买为主的方案是指购买标准化的营销技术和工具产品,先满足基本营销需求,再根据特殊情况适当定制,以自建为主的方案是指成立技术团队或借助外部科技机构来自主建设营销技术,定制专属化的营销工具(见表4)。

表4 部分国内外出版机构营销系统建设情况

| 出版社 | 系统建设情况 |

| 中信出版社 | 自主建设数字新媒体营销平台、出版共享平台,整合创作者、营销账号、电子商务等资源,提升营销运营效率;与SAP合作搭建线下零售管理系统。 |

| 中国农业出版社 | 建设新媒体融合平台,包括自有公众号管理、分销管理系统,并与ERP系统实现了功能联动和数据打通。 |

| 企鹅兰登书屋 | 建立了专门的数据部门,持续更新包括Author Portal、读者推荐、智能客服等各类工具平台。 |

| 集英社 | 与Cxense合作开发系统。 |

| 麦克米伦出版社 | 与Next Big Sound合作开发Next Big Book商务智能分析平台,将图书销量、社交舆情、类型趋势等数据进行整合,支持智能营销决策;并收购了Pronoun,获得了该公司的各类数据驱动的营销工具。 |

对大型出版机构而言,其营销过程中涉及与读者、各大渠道、电商平台等的对接,营销投入较高,组织结构、流程等较为复杂,营销往往会涉及公司内不同职能、部门、层级人员,一方面需要依靠营销工具对零售端的平台以及读者个体等进行不同维度的整合;另一方面还需要为长期合作的作者提供营销赋能的工具体系,选择自建营销数字化工具系统,以更好地整合自身数据、提升营销效率。如中国农业出版社建设了新媒体融合平台,能够对自身的官方公众号进行管理和运营,还可以打通外部公众号,同时,将这些账号与销售渠道进行打通,实现了营销实操和数据的联动。具体而言,在新书营销过程中,该系统可以进行文章的多平台发布,同时嵌入销售链接,关联至出版社的官方微店小程序,读者可以试读、下单、分享等,而读者下单后的订单数据发送到新媒体融合平台,同步也会传递至ERP平台,进入ERP系统,进入库存、物流等环节。通过该平台还可以实现与外部合作公众号的分销合作与结算。中国农业出版社目前在新媒体融合平台上上传了近900余本新书,取得了较好的营销效果。

国外的企鹅兰登书屋、集英社等都均有这方面的投入与布局。

对中小型的出版机构、独立作者而言,营销投入较低,较多与读者直接发生联系,一般而言会直接购买各类按量付费的营销工具,而不太采用自建的方式。国内的部分工具是可以通过付费形式订购使用的,如部分社交媒体运营工具、社区运营工具等,中小型出版机构不需要自主建设。海外亦有此类案例,美国一家名为Hiptype的公司开发了一套电子书阅读分析工具,试图帮助出版企业分析读者数据,可以类比为“面向电子书的Google Analytics”,它能统计电子书的试读和购买次数,还能绘制出“读者图谱”,包括用户的年龄、收入和地理位置等。此外,它还能告诉出版机构读者的具体阅读行为,包括时长、频率、付费等,对于中小型出版机构或者独立出版人,可以便捷地使用。

2.IT实现方式:本地化与云端化

在IT实现方式上,本地化和云端化则是建设数字化营销工具体系的两种不同路径。本地化是指针对出版社的需求,建设或采购部署在本地机器上的系统,该系统需要较为复杂的安装和调试流程,与出版社运营人员的电脑较为密切地捆绑,一般而言对移动端的操作支持不良,升级成本也较高,往往需要重复开发。当下较为主流的出版ERP系统大多为本地化系统。全球较大规模的出版社使用ERP系统可以追溯到20世纪80年代,国内出版社则从2000年左右开始进行相关建设,如高等教育出版社、青岛出版社等都是较早试水的出版机构。由于当时的互联网发展、销售渠道环境、媒体传播环境都相对单纯,且变动缓慢,这种本地化部署的ERP系统可以满足营销需求。

而云端化的方式则是营销工具系统在云服务器上完成开发和更新,对于出版机构的运营人员来说,只需要通过浏览器、APP等进行登录和使用,不需要进行本地化的安装、调试和升级。这种部署形式对终端适配能力强、移动性较好、更新成本较低,且具体的投入、成本可以按照使用量计算,更有弹性。当下一部分图书营销领域的工具是支持云端使用的,尤其集中于第三方提供的工具。当然,云端化的建设也具有一定的风险,包括数据安全等,出版机构可以考虑对过去传统的ERP系统进行私有云方向的改造和升级,兼顾弹性、移动性和安全性。

四、结论与建议

对于今天的图书营销而言,数字化已经是不容回避的现实。在复杂、碎片化的媒体、渠道环境中,寻找、捕捉、满足读者的需求,并与其保持紧密联系,势必要求出版机构具备积累、分析、应用数据的能力,将数据转化为营销人员可用、易用的工具,从而提升营销运营的效率。

出版机构需要密切关注整个营销领域技术化的发展,同时结合图书营销的实际情况灵活应变,实现数字化营销工具与图书营销的高效结合。

(一)增强数据意识,从底层积累数据,提高数据管理能力

如笔者前文所述,数据是在当下的环境中开展图书营销的核心资产和基本要素,而数据虽然看似无形,但并不是能够凭空产生的,必须要在实际的营销、运营中进行持续积累,才能转化为提升图书营销效率的资产。

图书出版机构需要提高数据意识,从底层不断积累数据,提高数据管理的能力。这一方面需要编辑部门、市场部门、渠道部门等形成较为统一的规范,确保内部数据的留存和对外部数据的获取;另一方面也需要重视对技术人员、技术部门的适当打造和倾斜,并逐渐将业务流程与数据技术相互融合、打通。

(二)明确核心的营销目标,自上而下进行设计或采购

对于不同类型的出版机构而言,其面向的市场、主攻的图书内容、所处的发展阶段、积累的资源等均有所不同,实际营销中要解决的核心问题也存在着较多差异,也即营销目标实际并不会完全相同。而差异化的营销目标就会指向差异化的数据、标签与工具。例如,如果图书机构要解决的核心营销问题在于渠道优化,那么就需要优先考虑渠道数据的特征、融合方案,以及对销售人员的工具设计;而如果核心问题在于发挥社交媒体的价值,那么就必须要思考如何通过数据挖掘出内容的话题点、社交中的图书营销传播节点,这实际上是两套有很大差异的体系。

因此,虽然同样要通过数据化、标签化、工具化三个环节来提升图书营销的效率,但出版机构需要首先考虑清楚自身当下最为关切的目标,在此基础上思考建设的具体形式,而不能盲目启动,试图建设一套大而全的体系。

(三)以赋能为目标,重视数据的工具化,不要陷入“唯技术论”陷阱

不可否认的是,伴随着大数据、人工智能、区块链、云计算等多种技术的融合化发展,数据已经越来越成为图书营销中不可或缺的元素,发挥着重要作用。但依然要看到,在营销中实际处于主体地位的是“人”而非“数据”,受限于数据的不完整性、技术也尚未发展到人类智能的高度,无论积累多么海量的数据,数据都并不可能完全自动化地给出解决方案并予以执行,图书营销离不开对市场具有敏锐洞察力和执行力的编辑和营销人,数据只是提供一种赋能和辅助。

因此,在建设数字化工具的过程中,图书出版机构切忌陷入“唯技术论”的陷阱,要从赋能人员效率、赋能营销效率的目标出发,重视数据工具化,重视数据与人的结合。

参考文献:

[1]周艳,吴凤颖.数据工具在媒体内容运营中的应用研究[J].现代传播,2019,41(2):14-19,32.

[2]迈克尔•希利.混乱时代里的永恒:美国数字出版和书籍销售的近期发展趋势[J].黄俊,译.出版科学,2011,19(1):5-11.

[3]陶楠.数据挖掘技术在图书精准营销中的应用探析[J].出版发行研究,2016(8):46-49.

[4]Nolan S,Dane A. A Sharper Conversation:Book Publishers'Use of Social Media Marketing in the Age of the Algorithm[J]. edia International Australia,2018,168(1): 153-166.

[5]杨海平,聂晶磊,赵艳宇.大数据背景下出版业精准营销研究——以图书为例[J].科技与出版,2017(9):8-11.

[6]杜方伟.论出版企业智能化营销管理系统的建构[J].科技与出版,2020(4):84-89.

[7]参见:The Author Newsletter Team. Persona:How We Use Reader Segmentation to Extend Your Books'Reach [EB/OL]. https://authornews.penguinrandomhouse.com/persona-how-we-use-reader-segmentation-to-extend-your-books-reach/。

[8]刘毅,曾佳欣.基于SIPS模型的短视频平台图书营销策略探究[J].出版发行研究,2020(3):19-25,67.

[9]郑满宁.泛社群营销:微信多群直播图书营销模式研究[J].中国出版,2016(12):22-26.

[10]Sarah Shaffi. PRH UK opens Author Portal [EB/OL].[2020-12-28].https://www.thebookseller.com/news/prh-uk-opens-author-portal.

[11]Phil Stamper-Halpin. Refresher:Getting the Most out of the Penguin Random House Author Portal [EB/OL].[2020-12-28].https://authornews.penguinrandomhouse.com/refresher-getting-the-most-out-of-the-penguin-random-house-author-portal/.