【摘 要】在当下多元媒介相互融合的环境中,不同媒体产业间跨界合作实现优质内容资源跨媒介延伸,使得消费者在不同媒体渠道、不同媒介文本间流动和迁移。本文提出并阐述了跨媒介消费的内涵,认为跨媒介消费是跨媒介受众以拓展内容消费体验为目的,基于一定的需求和动机,在同一IP延伸的多种媒介内容产品间流动、迁移、转化、参与、互动的心理反应与行为变化过程。跨媒介消费的对象是以故事世界为内容架构,以IP为连接的跨媒介文本,具有内容文本的互文性、故事世界的可扩张性,是一系列以不同媒介形态多元分布的关联性叙事元素和文本。此外,跨媒介消费具有流动性、非线性、生产性、圈层性和社会性等特点。

【关键词】跨媒介消费;融合情境;受众迁移;IP连接

一、引言

在当下多元媒介相互融合的环境中,不同媒体产业间跨界合作实现优质内容资源跨媒介延伸,使得媒介内容消费者习惯于在不同媒体渠道、不同媒介文本间流动和迁移,自上而下的产业融合与自下而上的受众融合共同构成融合文化的运行逻辑。在此背景下,受众处于跨媒介故事网络中,并通过不同媒介对多元分布的叙事元素进行消费,形成一种持续参与故事世界的沉浸体验。这种消费媒介文本的方式与传统环境下单一媒介的消费行为不同,它更突显出受众与媒介文本的互动关系。在这一环境中,受众普遍具有跨媒介的文化基因,具备跨越媒介理解相互关联的叙事内容的能力,他们对故事内容的需求不仅仅局限于单一媒介,他们更习惯在不同的媒介平台间迁移、流动和追踪,通过跨媒介消费来串联、填补、拼凑不同媒介文本所承载的叙事内容。跨媒介消费代表当前融合化的媒介生态环境中“接收端”的新结构与新模式,是指受众以拓展故事体验为目的,基于一定需求和动机,在同一IP延伸的多种媒介内容产品间流动、迁移、转化、参与、互动、创作的行为。

现有研究中对受众消费同一IP延伸的不同媒介形态的内容产品的研究以衍生内容消费的概念为主要探讨基础,并且多关注小说文本与影视文本相互转化过程中的受众消费行为,例如石安伶等[1]从“知情受众”的角度去探讨已阅读小说的受众再去观看小说改编电影的动机,认为已阅读小说的受众具备一定的“知情”前提,在对小说改编电影的消费时与“不知情受众”存在差异,而不同媒介特质的内容产品具有各自不同的符号表征结构与表意体系,因此在文本转制过程中,相同内容主题的不同媒介产品具有限制与开启新意的双重可能性。肖茹丹[2]从品牌延伸理论视角探讨受众对网络文学IP改编电影的消费意愿影响因素,研究指出感知契合、感知质量和品牌联想会影响受众的消费意愿。但上述研究与本文研究的对象跨媒介消费行为既有交叉的地方,又有不同,本研究聚焦的跨媒介消费行为具有一定的特殊性:①未限定跨媒介消费所涉及的具体媒介,因此跨媒介消费既可以指从小说到电影的跨媒介消费,也可以是从游戏到电影的跨媒介消费,包括从纸质图书到有声书的跨媒介消费;②未限定跨媒介消费的媒介内容产品数量,因此跨媒介消费可以包含两种及两种以上同一IP延伸的媒介内容产品的连续性消费,也可消费由同一IP延伸的全部媒介内容产品。③未限定受众跨媒介消费的起始媒介与具体路径,即跨媒介消费行为的具体路径是多元化的,受众从任一媒介产品皆可进入整个跨媒介叙事世界。

二、跨媒介消费内涵:基于受众持续沉浸的跨媒介内容体验

随着IP延伸向全产业链、多媒介形态转变,受众的消费行为也转向更为多元的跨媒介消费行为,但目前学界对跨媒介消费的概念定义与术语指称尚未得到统一。正如Van Leeuwerden T.指出尽管对跨媒介的研究已经得到一定的发展,但对于受众持续的忠诚和参与跨媒介故事世界的研究是缺失的,他提出“参与一致性”(Participative Consistency)的概念来说明受众在叙事世界的持续文本延展中跨媒介迁移的行为,并认为参与一致性是由叙事文本属性、迁移线索和好奇状态等元素共同构成的一种对故事世界的持续忠诚承诺。[3]Ruppel[4]将这种跨媒介消费现象形容为一种多感观体验,这种体验是在某一故事内容以特定的方式扩散至不同的媒介与平台的情境下发生的。国外学者Ilhan较为系统地对跨媒介消费行为进行研究,他认为跨媒介消费是以共同创造整合性的、有意义的故事消费体验为目标,通过不同媒介对多元分布的叙事元素进行消费的行为,[5]跨媒介消费是通过不同媒介消费关联性叙事的过程。[6]

国内学者也对跨媒介消费的概念进行了诸多探讨。徐文明等[7]认为文化内容在电影、出版、电视、网络、动漫、游戏等多个文化行业间流动、不同行业文化企业的兼并协作使得当下的文化消费呈现跨媒体化特征,受众获取媒介内容的方式不再局限于单一的媒介平台,而是通过不同的媒介平台获取分散分布的叙事元素,并使用个体自身的内部路径重新将散落的内容进行关联和拼接,产生对意义的理解以及后续行为[8]。杨扬等[9]对出版内容创新形式的研究中指出跨媒介内容的多元媒介呈现方式既能够通过关联性的叙事内容持续吸引受众参与其中,为受众提供多元媒介形态的内容体验,培养受众对故事文本的忠诚度,而且在跨媒介的故事内容中,受众的体验突破了单一的感观接触,是立体化、沉浸式的全方位体验,其以书籍与影视的融合现象为例,进一步指出文本内容的影视化能够吸引知悉原著的读者持续参与故事互动,从而维系内容品牌的价值。姚永春等[10]将受众在不同媒介中迁徙完成故事“阅读”的行为称为“跨媒介阅读”,认为跨媒介阅读从不同侧面深化受众体验,受众从不同媒介收集故事线索的过程中获得愉悦。朱欢[11]在对音乐媒介与图书媒介的相互影响作用研究中指出一种媒介产生的受众,也是潜在的另一种媒介的受众,其将这一现象称为“受众的迁移”,即“受众在媒介融合下由一种媒介产品转向相关的其他媒介产品”。邓惟佳[12]从粉丝经济角度将粉丝在同一IP延伸的不同媒介产品间的迁移与转化现象称为“跨媒体粉丝经济”,认为引导粉丝跨媒体迁移是实现跨媒体粉丝经济的重要保障。秦枫等[13]以多媒介消费行为的概念来概括其所注意到的受众行为方式,其认为多媒介消费是在网络文学IP跨媒介开发的背景下形成的,主要是媒介内容的生产、展示、转化与消费的全屏化和全终端化。秦枫的研究进一步分析了受众多媒介消费的具体过程和含义,其认为多媒介消费或跨媒介消费首先是以IP内容作为受众多屏联动和跨媒介整合的连接基础,在此基础上受众基于对同一IP内容的认可来自由选择接收时间、地点、设备和具体信息形态。多媒介消费能够保障受众对IP内容的忠诚度和持续关注,促进IP内容在更广阔的媒介空间内扩散和传播,进一步提高内容的利用价值。孙松等[14]在对动漫IP的研究中指出多媒介消费主要体现在IP内容风格、叙事表达所表现出的媒介消费语言,具有异质化特征。陈先红等则认为在融合文化环境中,故事内容的叙事方式普遍是以跨越媒介平台的断裂式叙事展开的,因此受众为了能够满足其在不同媒介平台完成故事内容体验的目标,需要具备跨媒介素养,能够跨媒介追踪故事情节,填补故事细节。[15]

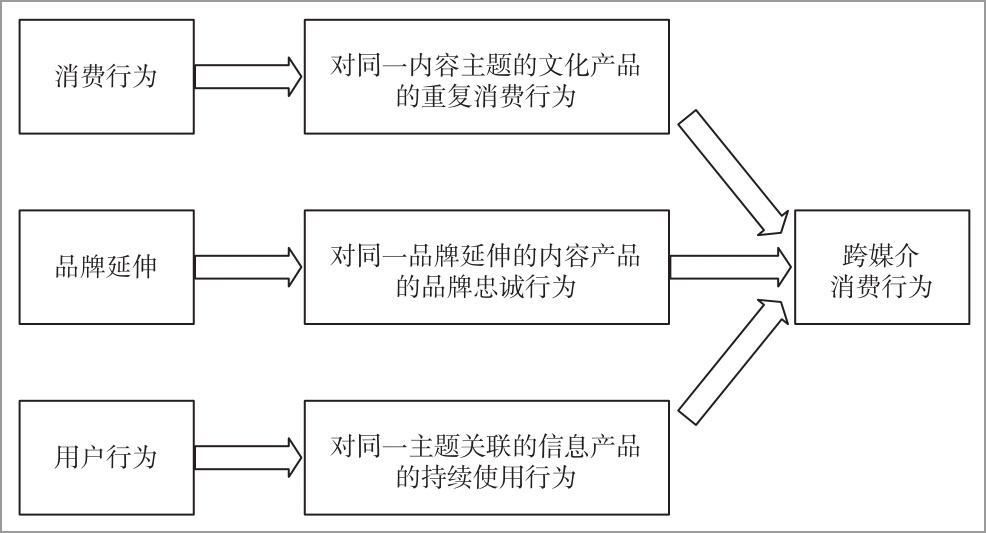

结合已有研究中的相关概念阐释,本文认为跨媒介消费行为是指受众以拓展内容消费体验为目的,基于一定的需求和动机,在同一IP延伸的多种媒介内容产品间流动、迁移、转化、参与、互动、创作的心理反应与行为变化过程。值得指出的是,尽管用“消费”一词来概括,但本研究中的消费行为并非与市场营销学领域的消费概念完全一致,即本文所强调的跨媒介消费行为不仅仅是购买行为,而是包含阅读、观看、互动、参与等多种行为在内的综合性行为状态。为更好理解跨媒介消费行为的概念,此处总结了三种理解其内涵的视角:首先,从消费行为的角度来看,跨媒介消费行为是一种针对内容主题相互关联的系列文化产品的重复消费行为;其次,从品牌忠诚的角度来看,跨媒介消费行为是对母品牌延伸产品的忠诚行为;再次,从用户行为的角度来看,跨媒介消费行为是一种对关联内容产品的持续使用行为。

图1 理解跨媒介消费行为的三种视角

三、跨媒介消费对象:基于IP连接的跨媒介叙事文本

与单一媒介的消费不同的是,跨媒介消费的对象是以故事世界为内容架构,以IP为连接的跨媒介文本,具有内容文本的互文性、故事世界的可扩张性,是一系列以不同媒介形态多元分布的关联性叙事元素和文本。具体而言,包括由故事核构成的叙事世界,扩张性构成的叙事网络和互文性构成的叙事线索,叙事世界为跨媒介消费提供内容价值观,叙事网络为跨媒介消费提供内容网络,叙事线索为跨媒介消费提供内容关联。

1.故事核构成的叙事世界

Jan-NoelThon[16]提出“标准核心”概念(Canonical Core),用以说明复杂故事世界的内核部分。“标准核心”通常为整个故事世界建立起“预设结构”(Intended Structure)。在IP跨媒介延伸的文化产业发展模式中,网络文学、动漫动画、数字游戏等文化产品往往成为故事世界扩张的源头,梁媛媛在其研究中将这类故事源头称为“IP母本”,即提供整个故事世界的核心内容产品,从IP母本扩散至不同的媒介内容产品,其认为受众的跨媒介消费往往从“IP母本”开始,“IP母本”处于跨媒介叙事的核心地位,为受众切入到整个跨媒介叙事系统提供故事背景。[17]故事世界能够将核心情节进行分支发散,进一步使受众沉浸其中,[18]就像经典案例“黑客帝国”,“整个黑客帝国IP体系就像是一块奶酪,而电影、电视剧、游戏、漫画等其他媒介文本则像是充斥在奶酪中的孔洞,以其特有的媒介特色对故事世界作出贡献,共同构成关于故事世界的完整景象”[19]。

2.扩张性构成的叙事网络

IP跨媒介延伸过程中,故事核通过扩张性形成不同媒介内容的协作著述,构成宏大的叙事网络,由此形成连续统一的故事世界,这是吸引受众跨媒介消费的“原动力”。在构建故事世界的过程中,跨媒介生态中的不同行动者共同参与同一故事世界的内容叙事,不同行动者以自身的媒介特色生产相互关联的故事文本,共同构成整个故事世界,尽管媒介形式各不相同,但都是整个故事内容体系不可或缺的组成部分,通过互相补充和拼接,创造可无限延展的没有明确边界的叙事世界。[20]由此,跨媒介消费面向的对象不仅仅是单一的媒介文本,而是包含多种媒介形态的叙事网络。叙事网络具有复杂性和动态性,既包括单一文本的内容结构又包含互文文本的关联关系,随着IP跨媒介延伸的不断延展,跨媒介消费所面向的叙事网络也动态调整。

3.互文性构成的叙事线索

叙事线索是构成故事世界互文性的重要构件,借助叙事线索,受众可以在同一故事世界中去追寻和发现相互关联的媒介内容,在跨媒介消费中获得认知上的一致性,能够为叙事消费体验提供心理熟悉感,引发受众的持续迁移流动。互文性往往通过故事的人物、情节、价值观等核心线索连接不同媒介文本的关系,从而使IP跨媒介延伸过程中文本内容的扩展转变为一种跨媒介的消费体验。Marc Ruppel[21]将这种现象称为“迁移线索”(Migratory Cues),认为迁移线索是叙事者在不同媒介中设置的刺激受众追寻并迁移至下一媒介平台的任何符号信息。除文本内的线索如故事角色与情节等线索外,Ruppel还指出存在外部线索引导受众迁移获取叙事体验,包括网络链接、营销广告等形式。例如《保卫萝卜》是中国少年儿童出版社联合飞鱼科技共同推出的一项少儿故事作品,该作品一方面通过游戏使得受众了解并加深故事内容,在此基础上挖掘新的故事线索;另一方面通过动画、影视等媒介内容产品深度刻画故事人物形象。

四、跨媒介消费特征:基于多元文本互动的跨媒介参与

基于上述分析,跨媒介消费行为是一种持续参与故事体验获得沉浸感的行为,与过去单一媒介体验故事的方式不同,形成新的文本与受众互动关系,具有独特的行为特征。Sokolova N[22]认为跨媒介生产是多种媒介形态内容的动态组合,而跨媒介消费则包括受众的文化创造实践和体验,具有互动反馈与诠释社群的特征。本研究将跨媒介消费行为的特征总结为流动性、非线性、生产性、圈层性和社会性等五种。

1.流动性

在媒介消费方式上,已有学者使用流动性的概念分析受众对媒介的使用,并概括为“游牧式”(nomadic)——即随时随地使用媒介的状态。[23]同样地,詹金斯也在对粉丝行为的阐释中借用德塞都有关“盗猎”和“游牧”的概念。德塞都的“盗猎”概念类似于Deuze所提出的数字文化行动者的矫正和混搭行为,是一种积极的阅读行为。除此之外,德塞都还提出了一个理解粉丝文化和跨媒介消费行为的重要概念,即“游牧民”,其认为在文本之间移动的读者就像游牧民族在草原不断迁居一样,通过挪用不同的文本内容进行二次创作来制造和传递意义。詹金斯非常认可德塞都的“盗猎”和“游牧”概念,认为其充分概括出在文化生产和传播过程中受众阐释文本意义时的流动性。这些受众将同一故事的不同媒介形态串联起一个互文网络,他们可以随时投入其中作为某一个IP的短暂同盟,或抽身而出寻找其他的IP社群。在其流动的过程中,原本封闭的亚文化群体开始大众化。可以说,任何一个消费者都同时是多个IP社群的成员,与其他同好群体组建临时性的文化部族。[24]为了丰富对故事世界的体验,受众通过在多元媒体平台的四处巡游来寻找故事内容的更多细节,就像信息挖掘者追踪故事情节发展,又像信息收集者将分散的故事内容聚集在一起,通过虚拟社群围绕喜爱的IP进行交流。

2.非线性

随着IP跨媒介延伸成为融合文化语境下的普遍发展范式,由此构成的跨媒介内容产品使得受众面临多重媒介生态与内容故事切入点的选择。“以‘哈利·波特’系列为例,围绕该IP的产品体系既包括图书、电影,也包括周边产品以及同人文章等等,但其消费者并不会按照某种预设的路径去体验哈利·波特的故事世界,他们的行动路径往往是无规则的,既可以被电影情节吸引,然后开始在社交媒体平台寻找更多的内容进行阅读,进而找来书籍进行阅读,以便了解更多细节,也可以是从一开始就是小说的忠实粉丝,随着故事世界的扩展和跨媒介延伸,持续追随转化……‘哈利·波特’系列就像一个有众多入口的迷宫,任何个体都可以依照自己的喜好游玩。”[25]就像围绕“哈利·波特”系列的故事世界消费一样,跨媒介消费往往不会以一种特定的预设路径和顺序展开。梁媛媛[26]在其研究中同样提出相似的观点,其在对盗墓笔记IP的用户访谈中发现,有些受众可能从来没有看过原著,但首先接触了改编的电影和电视剧,被吸引后才开始搜索原著来阅读,随着情感沉浸的程度加深,这些受众还会去找与《盗墓笔记》相关的文本进行阅读。当然大多数《盗墓笔记》的受众还是会依照IP跨媒介开发的时空路径来消费故事内容。受众持续的跨媒介消费主要取决于IP的跨媒介叙事能力和效果。当受众被初次接触时的故事所吸引,才有可能引发后续的跨媒介流动,无论最开始接触的媒介形态是图书、影视还是游戏,故事内容吸引力是产生跨媒介消费的关键。这一系列的跨媒介行为并不是简单的链条式过程,而更多地呈现出反复循环、非线性游移的情形。

3.生产性

著名的媒介预言家麦克卢汉在1972年便已经提出消费者向生产者转变的观点,认为技术正在加速这一转变进程。互联网时代,这种消费者参与生产的形式被广泛的互联网连接以及便捷的参与平台技术所加剧,被新技术赋权的受众通过参与式生产和消费获取全新的媒介体验已成为现实和未来趋势。深究背后的原因主要有二。其一是数字技术的高速发展降低了受众生产、制作、传播、消费内容的技术门槛;其二是数字内容平台网络提供广泛的展示渠道和空间,使得此前在私人空间内交流的消费体验走向网络公共空间的分享和互动。这种参与不是被动的,而是受众对媒介文本主动进行再生产的行为。事实上,在跨媒介消费的过程中,受众的创作内容本身正被越来越多的文化产业生产企业所重视,并被收编或吸收改造为全新的媒体产品再次推向市场,产消者所创作的内容能够成为公司型专业生产者创造新产品或进行市场营销的参考素材和辅助手段。

生产性具体又可分为文本性生产和社群性生产。文本性生产是指受众在跨媒介消费过程中以核心故事中的人物、情节为原本,创作具有文本盗猎特色的同人小说;社群性生产是指围绕某一IP建立起来的趣缘社群,受众通过社群沟通强化身份认同。王蕾对《神探夏洛克》的同人迷群研究中指出,神探夏洛克的同人迷在最初接触影视剧时,逐渐形成身份认同,随着加入同人聚集的网络社区获取更多相关的内容信息后,这种身份认同被进一步激化,从而进行同人文本创作并参与社群传播已经成为日常生活的组成部分,媒介中的故事世界与现实的生活世界合二为一。[27]

4.圈层性

圈层化特点是在数字网络环境下对社会关系网络的一种反映。在跨媒介消费过程中,受众根据所喜爱的IP故事及其细分的媒介文本、人物形象、同人故事等参与不同的社群,既可以是因兴趣爱好而形成的圈层,也可以是以特定话语模式形成的圈层,并且互动交流可以是圈层内部的,也可以扩散到圈层之外,由此建构出一个又一个文化意义下的“圈层”。跨媒介消费的对象是某一IP跨媒介延伸所形成的跨媒介文本,往往具有特定的趣缘群体。因此围绕同一IP跨媒介延伸的多种媒介内容产品间的选择与迁移行为往往具有围绕特定类型内容的圈层化特点。跨媒介消费的受众往往是具有较高参与意愿的忠实受众,具有迷群性质。跨媒介消费的受众往往会形成一个网络社群,围绕“某一特定的IP故事而聚集,共同追逐故事内容的跨媒介扩散,并收集、共享、讨论各自收集的故事背后的故事,甚至去创作同人文对喜爱的故事内容进行延伸和扩展,以此获取个人情感、身份和价值的认同”[28]。

5.社会性

跨媒介消费中,受众在与文本内容的互动基础上,更多的是与媒介生产者以及其他受众群体进行社会互动。社会性体现了受众在不同媒介平台游走的积极心态,通过互动打破个人在理解故事文本时的知识有限性,依靠集体智慧获取更加全面而丰富的叙事消费体验。在跨媒介消费的过程中,受众的价值判断和个人喜好受到群体的影响,并非是孤立的。受众的社群行为会反作用于跨媒介内容的生产和传播,提高跨媒介消费者在与媒介内容生产者权力博弈时的话语权和谈判能力。已有诸多研究证实了社会影响对用户信息行为的影响,在跨媒介消费中也不例外,受众是否采纳某一媒介文本的意愿和行为会受到社群中主流意见及整体市场流行趋势的引导,他人的口碑和推荐会影响受众对某一IP延伸媒介产品的评价和体验。例如观看视频时的实时弹幕以及社交媒体的互动转发评价都是跨媒介消费社会性特征的典型体现,实时互动增加了社会性的反应时效,使得受众在内容消费体验的过程中能够享受到交流、分析和表达的愉悦。詹金斯指出粉丝不是孤立的个体,粉丝阅读也并不是孤立发生的,它是一个社会化的过程。因此,跨媒介消费对故事文本的理解和阐释是在与其他群体进行互动、探讨和交流的过程中被强化和塑造的,跨媒介消费的个体性认知是与社会性阐释相互交织的。

五、总结

詹金斯在其详细论述参与式文化的著作《文本盗猎者》中提出的“游牧”概念,为受众在不同媒介间迁移这一现象提供了理论意义上的高度概况。他借用德赛都的“游牧民”概念观察和分析粉丝的文本实践。德赛都用“游牧民”来比喻时刻处于流动中的读者,他认为游牧型的读者习惯在跨媒介文本中前进和后退,不会被固定的单一文本内容所限制,“不是这就是那”的迁移状态使得他们常常通过混搭、剪切已有文本来创造新的意义。[29]无独有偶,Radway[30]也认为,观众不是由特定的文本或类型构成的,而是“自由流动的,他们从无数文化作品中塑造叙事、故事、物品和实践”。詹金斯的门徒Long也认同这一观点,他认为消费者时常通过扮演文本猎人和内容采集者的角色来满足自身充分体验虚构故事世界的需求,通过在跨媒体渠道穿行追踪故事内容细节。[31]Simons[32]认为真正的融合——理解为跨多个媒体平台的内容流动——不仅取决于媒体行业之间的合作,还取决于媒体受众的迁移行为。Beddows[33]认为跨媒介叙事促进了受众基于寻求在意识形态或叙事形式上与其现有偏好相一致的内容的迁徙消费。陆朦朦等[34]认为不同的媒介吸引着不同的利基市场,受众在文本媒介、影视媒介等多元媒介中迁移流动,每一种媒介形态都是对整个故事世界的重要补充,受众在多元媒介中的迁移行为不仅能够提升消费场景的丰富程度,同时也能够深化受众的阅读观影体验。唐昊[35]认为在跨媒介叙事的过程中应该引导和刺激受众产生迁徙到其他媒介的欲望,通过不同媒介文本间的叙事线索建立关联,形成文本间的互文关系,帮助受众在跨媒介迁徙和回溯的过程中形成认知上的熟悉感与亲密度。

本文提出的跨媒介消费概念是对当前以跨媒介叙事网络为连接的IP开发与运营实践的现实观照,从受众角度考察基于IP跨媒介开发的跨媒介消费行为有助于反哺产业层面的IP开发与运营,适时发现IP跨媒介延伸的条件和时机,帮助优质IP资源的优化配置和合理开发。在IP的跨媒介开发时应关注不同媒介内容的一致性,始终保持其标志性的世界观设定、角色设计、叙事风格,通过文本之间相互的启示和隐喻,产生多文本、多媒介互文叙事体验。例如网络文学知名IP《盗墓笔记》中有明确的地理位置元素设置,该故事世界以地理空间作为不同媒介间关联和共享的叙事线索,搭建起跨媒介分支故事间的互文性。詹金斯也认为由于受众对故事世界的“文本”高度投入,因此在整个系列的所有扩展中,叙事必须采取分散在不同平台上的不同故事块的形式保持连贯和一致。清晰的关联性线索有利于跨媒介受众在因文本互文繁殖而不断延展的故事世界里穿梭,形成对内容IP的归属感与忠诚度,让受众超越单一文本静态、线性的意义空间,在纵横交错的数字互文性中诠释并建构自己的意义世界。[36]

参考文献:

[1]石安伶,李政忠.双重消费,多重愉悦:小说改编电影之互文/互媒愉悦经验[J].新闻学研究,2014:1-53.

[2]肖茹丹.消费者感知视角下网络文学IP孵化影视产品购买意愿的影响因素研究[D].吉林:吉林大学,2017:1-2.

[3]Van Leeuwerden T.Transmedia storytelling:The benefits of participative consistency and the hidden markov model[D].Breda:NHTV Breda University of Applied Sciences,2015:40-41.

[4]Ruppel M.Visualizing transmedia networks:Links,paths and peripheries[D].Washington:University of Maryland,2012:3.

[5]Ilhan B E,Kozinets R,Otnes C.Transmedia consumption experiences(TCE):Patching as a narrative consumption practice[J].ACR North American Advances,2013:30-31.

[6]Ilhan B E.Transmedia consumption experiences:consuming and co-creating interrelated stories across media[D].Urbana:University of Illinois at Urbana-Champaign,2011:1-3.

[7]徐文明,吴倩.融合文化与互联网文化产业商业模式创新[J].齐鲁学刊,2017(6):96-102.

[8]张天莉,王京.融合的受众及其媒介习惯的新特征[J].电视研究,2013,(4):33-35.

[9]杨扬,张虹.媒介融合与内容拓维:融媒时代西方出版业的创新实践[J].科技与出版,2019(9):136-143.

[10]姚永春,曾冰.图书编辑跨媒介叙事素养的构建[J].出版参考,2019(4):74-77.

[11]朱欢.媒介融合下的受众迁移——以“《胡萝卜须》音乐——童书”畅销模式为例[J].中国报业,2013(6):109-110.

[12]邓惟佳.跨媒体“粉丝经济”及其形成机制研究——以现象级《何以笙箫默》为例[J].中国青年研究,2015(11):17-23.

[13]秦枫,周荣庭.网络文学IP运营与影视产业发展[J].科技与出版,2017(3):90-94.

[14]孙松,周荣庭,何同亮.超媒介叙事视角下的动漫IP出版策略研究——以奥飞娱乐为例[J].科技与出版,2016(5):19-22.

[15]陈先红,宋发枝.跨媒介叙事的互文机理研究[J].新闻界,2019(5):35-41.

[16]Thon J N.Converging worlds:From transmedial storyworlds to transmedial universes[J].Storyworlds,2015,7(2):21-53.

[17]梁媛媛.跨媒介叙事视域下的IP运营模式研究[D].武汉:华中科技大学,2017:31.

[18]钟雅琴.超越的“故事世界”:文学跨媒介叙事的运行模式与研究进路[J].文艺争鸣,2019(8):126-134.

[19]Ryan M L.Transmedia storytelling:Industry buzzword or new narrative experience?[J].Storyworlds,2015,7(2):1-19.

[20]Robert Pratten.Getting Started in Transmedia Storytelling(2nd Edition)[M].Seattle:Create Space Publishing,2014:2.

[21]Ruppel M.Visualizing transmedia networks:Links,paths and peripheries[D].Washington:University of Maryland,2012:56-86.

[22]Sokolova N.Co-opting transmedia consumers:User content as entertainment or'Free Labour'?The Cases of STALKER and Metro 2033[J].Europe-Asia Studies,2012,64(8):1565-1583.

[23]Feldman V.Leveraging mobile media:cross-media strategy and innovation policy for mobilemedia communication[M].Heidelberg:Physica-Verlag,2005:5.

[24]赵宜.从“文本盗猎”到“媒介雪球”——青年文化承诺下的IP进化论[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2017,46(4):130-136.

[25]Brown S,Patterson A.“You're a Wizard,Harry!”Consumer response to the HarryPotter phenomenon[J].Advances in Consumer Research,2006,33.

[26]梁媛媛.跨媒介叙事视域下的IP运营模式研究[D].武汉:华中科技大学,2017:127.

[27]王蕾,姚亚南.亚文化迷群社交媒体传播中的沉浸体验研究:以英剧《神探夏洛克》同人迷为例[J].新闻大学,2018(6):101-111,151.

[28]亨利•詹金斯.融合文化:新媒体和旧媒体的冲突地带[M].杜永明,译.北京:商务印书馆,2015:201.

[29]Jenkins.Textual Poachers:Television Fans and Participatory Culture[M].London:Routledge,1992:36.

[30]Radway J.Reception study:Ethnography and the problems of dispersed audiences and nomadic subjects[J].Cultural studies,1988,2(3):359-376.

[31]Long G A.Transmedia storytelling:Business, aesthetics and production at the Jim Henson Company[D].Cambridge:Massachusetts Institute of technology,2007:25-33.

[32]Simons N.Audience reception of cross-and transmedia TV drama in the age of convergence[J].International Journal of Communication,2014(8):2220-2239.

[33]Beddows E.Consuming Transmedia:how audiences engage with narrative across multiple story modes[J].Swinburne University of Technology,2012:95-114.

[34]陆朦朦,方爱华.书影联动现象中媒介间性的特征及其实现的可能[J].浙江传媒学院学报,2017,24(4):65-70,147.

[35]唐昊,李亦中.媒介IP催生跨媒介叙事文本初探[J].民族艺术研究,2015,28(6):126-132.

[36]屈济荣,李異平.互联与互文:数字媒介的互文性初探[J].编辑之友,2020(6):55-63.