【摘 要】"十三五"时期,我国有声阅读产业实现了许多突破性进展,迅速发展成为全民阅读新的增长点。技术改革驱动产业升级,出版机构参与度空前提高,精品出版凸显行业标杆效应,社会认知度大幅提升,学术研究热度持续增加。结合当前有声阅读产业的新特点,"十四五"时期我国有声阅读产业将在智能化、精品化、全民化、规模化、标准化五方面实现关键突破和实质飞跃。

【关键词】有声阅读;有声读物;“十三五”趋势

“十三五”时期,我国有声阅读产业实现了许多突破性进展:网络音频平台孕育出全民阅读新市场,培养了国民付费听书习惯;出版机构强势入局,产出了一大批精品力作;智能技术赋能产业升级;行业管理逐步规范……有声阅读产业迅速崛起,成为全民阅读新的增长点。

一、技术革新驱动产业升级

“十三五”时期,随着网络信息技术的进一步发展,5G、人工智能、大数据、云计算等新兴技术不断迭代革新。技术革新驱动产业升级,技术赋能反映到有声阅读出版物的生产制作、播放平台、终端设备、版权管理等主要环节,促使“十三五”时期有声阅读产业获得前所未有的技术支持。

目前,许多网络音频平台通过技术创新打破全场景生态壁垒,同时基于不同场景进行精细化深耕。各大互联网科技公司纷纷涉足智能终端制造,在内容、数据、商业模式等方面与有声阅读产业展开深度合作。如许多综合类阅读平台嵌入AI播读功能,用户可依据喜好进行声音定制,甚至还可通过声纹识别功能将声音转换成特定模式。这样的技术革新,不仅可以满足用户的声音偏好,而且可以节约大量生产制作成本。技术革新助力有声读物的内容生产环节,缩短了制作流程,提升了产出效果,完善了呈现效果。

版权问题是有声阅读行业的待解难题,除了健全相关法律法规,有的生产企业还着手引入区块链技术。区块链信息具有唯一性与不可篡改性、可追溯性、去中心化分布式结构以及智能合约等技术特征,可合理应用到有声读物版权存证、审核、确权、维权、交易等环节[1],有助于从源头上遏制版权问题滋生及蔓延。

二、出版机构参与度空前提高

随着有声阅读行业的不断崛起,出版业逐渐意识到有声读物市场大有可为,纷纷加入其中,产业参与度逐步提高。同时,有声阅读市场对出版机构的赋能作用也非常显著,逐步开始反哺出版机构。

如果说网络音频平台是打开有声读物市场、培养用户听书习惯的先行者,那么,出版机构则是引导有声阅读行业走上持续发展的领路人。相较网络音频平台,出版机构掌握着大量丰富而优质的版权资源、品牌资源等,对有声精品内容的选择与运营具有天然优势,也有着更大的自主权。在全产业链发展策略的影响下,出版机构开始涉足有声读物的内容创作、二次加工、平台运营、终端开发等上下游环节,还积极参与各项行业活动,提升业内知名度与影响力。有声读物将会为出版机构带来社会效益与经济效益双丰收,出版机构也会作为产业主导力量,将有声阅读行业引入精品化创作道路上。

2020年新冠肺炎疫情期间,我国各行业的抗疫公益活动不断涌现。2020年2月1日,中国音像与数字出版协会有声读物专业委员会发起了《有声阅读行业抗击疫情倡议书》,40多家会员单位加入其中,策划制作了多种防疫专题知识类音频讲座节目,创作录制了一大批讴歌战疫英雄的文艺作品[2]。多数音频平台设立了抗疫听书专区,免费开放部分精品有声书资源,连同电子书共有数十万种免费阅读资源供读者选择[3],品类齐全,内容丰富,阅读点击量几千万。根据赛立信全国70+城市收听率调查数據,2020年上半年,网络音频平台的收听率达12%左右[4]。出版界及时推出一批抗疫主题有声读物,满足人民群众多样化阅读需求。还有许多数字图书馆开展线上“听书打榜”活动,鼓励用户将听书作为疫情期间的文化活动。

三、精品出版凸显行业标杆效应

国家新闻出版署自2018年开始组织全国有声读物精品出版工程,到2020年已举办了三届,入选扶持项目兼具思想性、知识性和艺术性,基本可以代表当下我国有声读物的最高水准。

三年来,该活动规模逐年扩大,行业参与热情不断高涨,申报作品数量与质量显著提升。尤其是2020年,各项指标均出现翻倍增长(见表1)。扶持作品类别从2019年单一的经典文学类扩展到主题读物、经典文学、教育科普、经典童书四类,申报单位覆盖范围更广泛,覆盖全国各省市,涵盖制作方、运营方等有声阅读产业链的各主体环节,申报项目总时长超过1.55万个小时。这说明有声阅读行业的精品化意识正在提升,行业发展呈现一片繁荣。

表1 全国有声读物精品出版工程项目情况(单位:个)

| 年份 | 作品类别 | 申报单位数量 | 申报作品数量 | 入选项目数量 |

| 2018年 | 无 | — | — | 10 |

| 2019年 | 经典文学类 | — | 65 | 10 |

| 2020年 | 主题读物类、教育科普类、经典童书类、经典文学类 | 284 | 694 | 55 |

从内容创作来看,该活动激励思想精深、艺术精湛、制作精良的有声精品力作,传递真善美的价值观念,实现正面精神引领,切实满足人民群众的精神文化需求。从行业发展来看,该活动将有声阅读行业中传播中华优秀传统文化的核心要义进一步具象化、标准化,通过行业标杆效应巩固精品创作意识,从而推动有声阅读产业持续健康有序发展。

2020年9月7日,北京师范大学国家新闻出版署重点实验室“新闻出版大数据用户行为跟踪与分析实验室”和中广联合会有声阅读委员会联合发起“中国有声阅读年度排行榜”活动,是我国有声阅读发展史上具有里程碑意义的开创性举措,兼具商业价值、文化价值及产业价值,带来经济效益、社会效益与产业生态效益[5]。科研团队从内容、技术和影响力维度构建了我国有声阅读出版物评选指标体系,制定了科学合理的指标及其权重,并将其首次运用于2020年有声阅读年度排行榜实践活动中。2020年度有声阅读行业中的优秀作品、优秀主播、制作团队随着排行榜单的揭晓,脱颖而出,悉数亮相,既为创作者、演播者、制作者等产业参与主体树立业界榜样,也为有声阅读产业精品化发展指明方向,其对于营造全民阅读大环境、增强国家文化软实力也具有重要意义。

四、社会认知度大幅提升

第十七次全国国民阅读调查结果显示,2019年我国已有三成以上国民拥有听书习惯,移动有声APP成为有声阅读的主流方式。但是,仍有六成以上国民未深度接受有声读物,有声阅读的社会认知度仍未达到理想水平。2020年新冠肺炎疫情期间,在“宅”文化渗透下,情况有所改变。

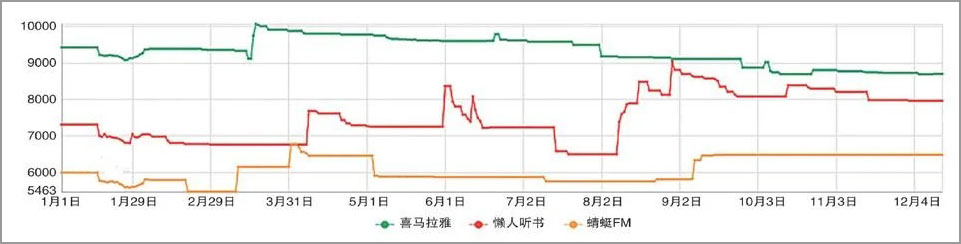

笔者通过数据分析平台查询2020年各月份的搜索指数发现,2020年上半年,三大移动有声APP平台(喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓FM)的搜索指数呈现明显增长趋势;到下半年,随着新冠肺炎疫情缓解,搜索指数逐步趋于平缓(见表2、图1)。此外,上半年数字图书馆有声资源的访问量也成倍增长,如长沙图书馆的一项统计数据显示,2020年2—3月,有声书收听量较1月增长了3.7倍[6]。由此推断,疫情期间国民居家时间增多,听书用户形成社交裂变,有声阅读的社会认知度也随之提升。

表2 2020年有声阅读行业主要APP在iOS系统内搜索指数(单位:次)

| 日期 | 喜马拉雅 | 懒人听书 | 蜻蜓FM |

| 1月1日 | 9423 | 7303 | 5989 |

| 2月1日 | 9227 | 6985 | 5656 |

| 3月1日 | 9355 | 6758 | 5464 |

| 4月1日 | 9873 | 6758 | 6775 |

| 5月1日 | 9775 | 7265 | 6454 |

| 6月1日 | 9596 | 8363 | 5863 |

| 7月1日 | 9015 | 7231 | 5863 |

| 8月1日 | 9492 | 6495 | 5748 |

| 9月1日 | 9105 | 8803 | 5803 |

| 10月1日 | 8868 | 8077 | 6477 |

| 11月1日 | 8799 | 8293 | 6477 |

| 12月1日 | 8724 | 7976 | 6477 |

图1 2020年有声阅读行业主要APP在iOS系统内搜索指数趋势图

五、学术研究热度持续增加

笔者以“有声阅读”“有声书”“有声读物”作为主题及关键词,对中国知网上2016—2020年相关领域核心期刊文献进行检索后发现,相关文献共有139篇。由图2可知,“十三五”期间,有声阅读相关学术论文数量呈逐年递增的趋势,到2020年出现最高数值,五年间增长率达322%。由此表明,随着有声阅读行业在我国不断发展繁荣,学界研究热度也逐步增加。

图2 2016-2020年相关文献数量变化趋势图

笔者通过相关文献主题的共现矩阵发现,除网络音频平台之外,有声阅读与出版业之间的关联也日渐受到学界关注,数字出版、出版产业、出版社等关键词的共现次数有9次,居各类关键词之首。将有声书作为新兴出版业态从出版创新及媒介融合角度切入的相关研究热度持续攀升。值得注意的是,2020年新冠肺炎疫情期间,有声阅读平台的用户访问量成倍增长,学界对平台发展策略、创新模式以及行业发展规律的反思与探索也随之增多。受众阅读需求的变化不仅引发产业变革,还带来了学术创新。

六、“十四五”时期我国有声阅读未来趋势预测

“十三五”时期,我国有声阅读行业迅速崛起,呈现一片繁荣景象。结合当前有声阅读产业的新特点,笔者认为,“十四五”时期我国有声阅读产业发展将在以下方面实现关键突破和实质飞跃。

1.智能化

5G时代万物互联,有声读物的播放端口以更智能的方式接入各类终端设备中,语音唤醒、语音交互、人机对话等成为生活中常见的阅读习惯。未来有声阅读产业与智能技术的融合速度将会进一步加快,融合程度将会进一步加深。以计算机科学、人机交互、语音识别为代表的智能技术,将有声阅读的触角伸入居家、出行等各类生活场景中,将声音内容赋予更多个性化特性,进一步提升内容与用户之间“最后一公里”的触达率与顺畅度。随着万物智联时代的来临,有声内容在智能硬软件之间的流通播放将实现无缝连接,有声场景之间也将实现零障碍转换,智能技术为有声阅读产业链优化升级创造了更多可能。智能音响、智能冰箱等智能家居市场空间的拓展带来有声阅读产业收入的大幅提升,可穿戴设备、智能耳机、车载智能系统等为人们收听有声读物创造更便捷的条件,开辟出全新的阅读场景。

2.精品化

文本内容的精品化。目前,经典文学作品以及弘扬中国优秀传统文化、反映社会主义核心价值观的精品力作,在各大网络音频平台上的总体占比仍较低,在播放量、搜索量、讨论热度等方面不及网络文学作品。然而,未来随着有声阅读行业逐步规范化、专业化,以及出版机构的深度参与、受众阅读品位的提升,有声阅读文本内容的精品化趋势将成为必然,行业内将会涌现越来越多的版权合规且质量上乘的有声作品。

演播制作的精品化。基于UGC生产模式的普及,网络音频平台上存在大量普通用户录制上传的有声内容,质量良莠不齐。同样,许多平台签约主播也存在问题,有些仅凭音色或其他被包装出来的特质吸引粉丝关注,为平台创收。未来随着有声阅读行业受关注度提高,平台将会吸引更多的专业主持人、配音演员等加入到演播录制环节,为精品力作加持。同时,平台将更加重视主播孵化工程,加大主播培训力度,保证平台作品演播制作的精品化。

此外,随着国家对有声读物精品化工程建设的不断重视,各类扶持资金、专项补助、税收减免等产业政策将会逐步完善,切实推动我国有声阅读行业走上精品化道路。

3.全民化

如今,国民阅读习惯已发生显著改变,数字阅读越来越受到国民欢迎。根据国民阅读调查,我国成年国民的阅读率由2010年的52.3%提升到2018年的68.67%,其中,听书成为全民阅读的新增长点[7]。到2020年,国民听书习惯进一步得到巩固。“十四五”时期,全民阅读工作将会迈入新发展阶段,国家将在做好全民阅读新规划、建构基本覆盖城乡的全民阅读推广服务体系等方面持续发力。而有声阅读作为数字化时代的全新阅读方式,以其特有的强伴随性、沉浸式、便捷性等特征,通过技术革新打造全新阅读场景,吸引更多人热爱阅读、坚持阅读、创新阅读,成为推动全民閱读工作的重要力量,助力建成社会主义文化强国的远景目标。

4.规模化

艾瑞数据显示,2019年我国网络音频行业市场规模为175.8亿元,同比增长55.1%,预计2022年市场规模将会超过540亿元。中国音像与数字出版协会第一副理事长张毅君指出,未来五年,中国有声书市场年度复合增长率将高达35%左右,市场营收超过70亿元,用户规模超过5亿人。2020年喜马拉雅开展的“123狂欢节”中,平台内容消费总额突破10.8亿元,展示我国有声阅读市场强大的购买力。这些数据均指明我国有声阅读产业将逐步迈入规模化发展道路,市场占有率不断提升。

5.标准化

我国有声阅读行业相关分类标准尚不健全,相关法律法规尚不完善,内容分类、审核、评选等工作仍处于探索阶段。如策划、制作、运营等环节尚未实施责任编辑负责制,部分平台尚未完善联防联动的应急保障机制[7],因此,从国家政策层面加强对有声阅读行业的引导支持,实施规范的有声阅读行业管理制度是十分必要的。国家新闻出版署已出台了有声读物出版、发布、质量要求与评测三方面行业标准,下一步,有声读物分类标准以及更多行业规范也将陆续出台,其他配套政策也将随着产业不断发展成熟而逐步健全,进一步推动有声阅读产业体制机制创新,形成运作高效、运行顺畅的有声产业链,提供风清气正的网络有声阅读空间。

参考文献

[1]秦艳华,王元欣.“区块链+”时代有声书版权保护的应用展望[J].中国编辑,2020(4):15-21.

[2]王坤宁.打赢疫情防控阻击战有声阅读界在行动[N].中国新闻出版广电报,2020-02-25.

[3]王坤宁.数十万种电子书和有声读物免费看[N].中国新闻出版广电报,2020-02-10.

[4]李盛楠,张雅馨.2020年全国广播电台和频率调研报告[EB/OL].(2020-12-03)[2020-12-03].https://mp.weixin.qq.com/s/G2-QqnYr6Wm2JanTS7RrOA.

[5]秦艳华,王元欣.我国有声阅读出版物排行榜的问题、对策及价值实现[J].中国出版,2020(21):36-39.

[6]吴岱霞.“有声读物”成为阅读新宠,疫情期间长图有声书读者增长3.7倍[EB/OL].(2020-04-23)[2020-12-03].https://hunan.voc.com.cn/article/202004/202004232128238367.html.

[7]孙海悦.推动有声阅读健康发展——访全国政协委员、中国音像与数字出版协会理事长孙寿山[N].中国新闻出版广电报,2020-05-22.