【摘 要】[目的]提升英文科技期刊在国际同行评议中对于审稿专家审稿意见造假这一学术不端行为的防范意识和能力,进一步完善其对学术不端的防范举措。[方法]针对英文科技期刊办刊实践中所发现的审稿专家批量捏造或制造审稿意见的现象,探析其外在存续条件与内在动机,阐述这类造假意见的主要表现形式,进而总结出发现和防范此类学术不端审稿专家的有效方式。[结果]在国际同行评议中,审稿专家审稿意见造假的学术不端情况并非个例,所提出的方式可有效发现和防范此类审稿专家。[结论]在国际同行评议中,英文科技期刊需要针对审稿专家审稿意见造假的情况,进一步完善学术不端防范措施。

【关键词】英文科技期刊;同行评议;科研诚信;学术不端;不当引用;学术造假

近年来,随着国家对世界一流科技期刊建设的高度重视[1,2],国内英文科技期刊的数量日渐增多[3],并且伴随中国科技的迅速发展,更多的英文科技期刊将被创办[4,5,6]。目前,在英文科技期刊国际化进程中,鉴于中国学术出版商与国外知名学术出版商在期刊的投审稿系统支持、出版与推广等方面尚存在较大的差距[6],绝大部分英文科技期刊采取了与国外知名学术出版商合作出版的模式[3,7]。

如何发现和邀请国际审稿专家参与期刊审稿,是英文科技期刊发展过程中的难题[8],而国外知名学术出版商采用的投审稿系统,如Editorial Manager、ScholarOne Manuscripts,均具有强大的审稿专家推荐功能,能够基于已审稿数量、内容相关性等信息为待审文章推荐相关领域或方向的审稿专家,为这一难题的解决提供了一种有效的途径。然而不容忽视的是,这些系统无法反映或反馈所推荐审稿专家的学术道德或品德,当通过推荐结果添加审稿专家时,同样难以避免添加到存在学术不端行为的审稿专家。

与传统中文科技期刊主要由编辑发现和邀约审稿专家参与审稿的编辑送审模式不同,国际化办刊模式中,通常会发动期刊编委会成员(以下简称“编委”)参与到审稿过程中,从而借助编委的学术水平、知名度和影响力,发现和邀约该领域的专家参与审稿,即编委送审模式[9,10]。然而,编委尤其是国际编委的工作投入度和责任心究竟如何,需要一个较长期的甄别过程。如果编委工作投入度不高、责任心较弱,直接根据系统推荐结果添加审稿专家,则很可能使得存在不良动机的审稿专家进入期刊审稿专家库,进而提高该期刊审稿过程中学术不端的发生概率,最终影响期刊的审稿质量和内容质量。这就对国际同行评议中如何有效发现和防范学术不端审稿专家[11]提出了更高要求。

针对英文科技期刊办刊实践中所发现的部分审稿专家批量捏造或制造审稿意见这一学术不端现象,本文探析了国际同行评议中审稿意见造假的外在存续条件和内在动机,阐述了这类造假意见的主要表现形式,并结合所发现的该类意见的显著特征,提出了对于此类审稿专家的有效发现和防范方式,以期为其他英文科技期刊邀约审稿专家提供参考。

1 国际同行评议中审稿专家审稿意见造假的外在存续条件和内在动机

1.1 外在存续条件

在国际同行评议过程中,借助先进投审稿系统的审稿专家推荐功能,稿件送审人可以有效缩短送审时间。这不论是对于新创办,还是对于发展中的国际英文科技期刊,均具有很强的应用价值。然而,这些先进的投审稿系统更多依赖文章的相关性推荐审稿专家,侧重于表现审稿专家的已审稿数量和审稿时间,却普遍无法反映或反馈审稿专家的学术道德或品德。这就使得批量捏造或制造审稿意见这一学术不端行为具备了存续的基本条件。更加难以忽视的是,因为是有目的地批量捏造或制造审稿意见,这些审稿专家更易因审稿数量多、审稿时间短而获得系统的推荐,受到送审人的青睐。

有了上述基本条件,如果稿件的送审工作仍主要由专职编辑负责,绝大部分专职编辑显然能够很快地发现其中的问题,进而及时取消这些专家的审稿资格。然而,在国际化办刊过程中,国际期刊最常用和认可的送审模式是编委送审模式,即利用期刊编委在各自领域内的知名度和影响力,调动审稿专家资源为期刊服务[9,10]。这种模式不仅减轻了编辑部的负担,还弥补了编辑在学术层面的不足,具有很强的实用性。然而,一方面,编委能够处理的稿件数量是有限的,偶尔遇到捏造或制造的审稿意见,往往并不能引起注意或警觉;另一方面,编委对于学术不端的认知通常没有专职编辑这样全面和深入[12],以致于遇到某些学术不端现象时,也可能会毫无察觉。这就使得批量捏造或制造审稿意见具备了存续的根本条件。

不容忽视的是,对编委尤其是国外编委工作投入度和责任心的考评是一个长期过程,如果编委工作投入度低、责任心不足,作为送审主体,他们就更加容易引入“别有用心”的审稿专家,并使得此类审稿专家的学术不端行为明显拉低了期刊的审稿质量水平,严重危害了期刊的声誉。

需要特别指出的是,在办刊实践中已发现的这类审稿专家,基本为外籍审稿专家,以致于能够对他们采取的威慑措施极其有限。部分时候,系统中甚至只有这些专家的姓名和电子邮箱,哪怕想要追究他们的学术不端责任,也十分困难。这一点,或许是国际同行评议中频繁出现审稿意见造假的重要原因。

1.2 内在动机

对于审稿专家批量捏造或制造审稿意见,可以想象到的最直接结果,莫过于因为审稿数量大、平均审稿时间短,他们可以获得更多的审稿邀请。虽然审稿数量等信息对于这类审稿专家可能具有一定的价值[13],但考虑到目前大部分系统并不能量化显示审稿专家的审稿贡献,这显然不是这种造假行为的真正动机。

对此,通过对已发现的该类审稿专家的审稿意见进行深入分析,本研究发现了这类审稿意见最为显著的一个特征——几乎都含有参考文献的推荐引用。更不可忽视的是,这些被推荐的参考文献基本都是该审稿专家或其团队所发表的文章。考虑到学术界通常将论文被引频次等[14]作为评估学者工作成果和学术水平的重要指标,利用审稿专家的身份推荐文献引用,无疑是一种捷径[15]。这种动机,也恰好契合了审稿意见造假可以想象到的最直接结果。

2 国际同行评议中审稿意见造假的表现形式

汇总、分析到目前为止已发现的此类造假审稿意见,发现其表现形式主要可归为以下两类。

(1)低端形式,主要表现为:对于不同文章,均以简短的文字捏造或制造一些非学术问题,同时刻意提及文章的文献相关内容不够丰富,建议作者引用推荐的相关文献。这种低端形式,可被认为是一种无效审稿[16],虽然对于专职编辑而言,甄别并剔除无效审稿并非难事,但对于受学术不端相关教育各异的各国编委,在偶尔遇到此类审稿意见的情况下,为了提高稿件处理效率等,却依旧存在将该审稿意见直接流转给作者的可能性。因此,哪怕是低端形式,同样存在存续空间。

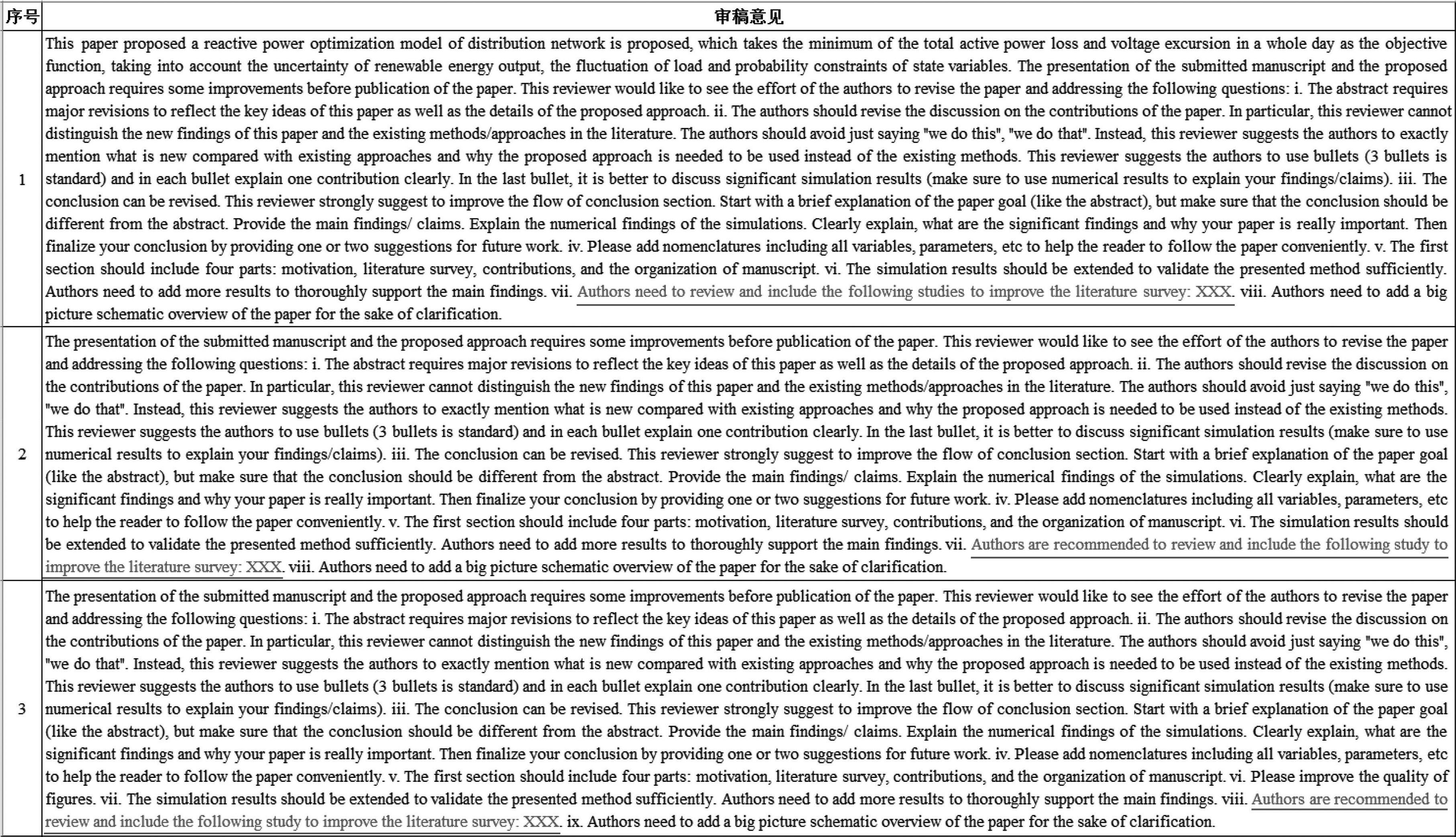

(2)高端形式,主要表现为:针对不同文章,均捏造或制造了冗长而“详实”的审稿意见,且隐蔽地通过仅列出文章DOI,或者仅列出期刊名称、年份和页码,或者仅列出文章标题等形式,推荐作者进行文献引用。高端形式的实际案例如图1所示。限于篇幅,该案例仅列出了某位学术不端审稿专家的部分审稿意见(3篇文章),其中,下划线部分为其推荐作者进行文献引用的内容(实际推荐的文献信息未列出)。由于审稿意见字数较多,甚至个别意见形似学术意见,即使是专职编辑,也难以轻易发现其中隐藏的问题,尤其是在偶尔遇到一次的情况下。但是比对多篇文章的审稿意见后会发现,其中的很多意见被反复套用,显然存在造假行为。

图1 为推荐文献引用而捏造或制造审稿意见的实际案例

3 针对审稿意见造假的防范方式及处理措施

3.1 防范方式

由专职编辑查看每位审稿专家的审稿意见虽然是最有效的防范方式,但考虑到实际执行时需要专职编辑投入的时间和精力较多,在不是完全使用编辑送审模式的情况下,性价比较低。同时,正如上文所提及的,部分造假意见的表现形式为高端形式,除非进行细致比对,否则哪怕是专职编辑,同样也难以甄别。

为了在切实减轻相应工作负担的同时,尽可能有效地发现和防范此类审稿专家,本研究从审稿专家造假审稿意见的内在动机出发,结合这类审稿意见通常含有推荐参考文献引用的显著特征,提出以下“一主一辅”两种可行的防范方式。

(1)主要方式。借助各投审稿系统自带的审稿专家工作情况统计分析功能,结合期刊的送审量情况,每隔一段时间,汇总所有审稿专家的审稿数量和审稿时间数据,并分别进行排序。对于审稿数量多或审稿时间短,尤其是审稿数量多且审稿时间短的审稿专家,重点查阅其所有审稿意见,判断其是否存在学术不端行为。

以ScholarOne Manuscripts系统为例,可通过稿件状态和总结报告(Manuscript Status and Summary Reports)栏目下的审稿专家表现报告(Reviewer Performance Reports)对审稿专家的平均审稿时间和总审稿数量进行统计,进而根据遴选结果,核查可疑审稿专家的审稿意见。以Editorial Manager系统为例,可通过摘要和年度报告(Summary and Annual Reports)栏目下审稿专家表现报告(Reviewer Performance Reports)对审稿专家的平均审稿时间和总审稿数量进行统计,进而根据遴选结果,核查可疑审稿专家的审稿意见。

(2)辅助方式。以编辑部或主编的名义提醒编委着重注意审稿专家的参考文献推荐行为,当发现某审稿专家存在不当的参考文献推荐行为时,可及时向编辑部反馈,让编辑有针对性地进行核查。

3.2 处理措施

当确定某位审稿专家存在审稿意见造假这类学术不端行为时,可采取的处理措施如下:

(1)汇总该审稿专家的所有审稿意见作为证据,将该学术不端情况及其危害性告知相关审稿专家、编委及主编团队,并及时撤销系统中该审稿专家的审稿资格。

(2)回溯该审稿专家评审的所有稿件,对于尚在处理中的稿件,及时撤换或补充新审稿人;对于已处理结束稿件,视该审稿意见对审稿结论的影响,进行下一步处理。

(3)考虑到国际投审稿系统通常以邮箱作为账号主体,同一作者可使用不同邮箱注册多个账号,因此,可核查系统中是否存在同名同姓的其他账号,并进行甄别。

(4)建立学术不端审稿专家黑名单,定期向编委会及主编团队汇报相关信息。

4 结语

考虑到期刊的学术质量在很大程度上取决于审稿专家的质量,在国际同行评议中,如何建设高质量的审稿专家库,同样是英文科技期刊不可回避的关键问题。对此,通过从审稿专家审稿意见造假这一现象入手,结合办刊实践,提出了在国际同行评议中有效发现和防范该类审稿专家的可行方式和相关处理措施,从而为提高审稿专家库质量提供参考。

通过所述方式,笔者所在英文科技期刊已发现并确定了来自伊朗、埃及、匈牙利等多个国家的多名存在严重学术不端行为的审稿专家,并重点关注了部分涉嫌学术不端的审稿专家,遏制了这些学术不端审稿专家对期刊审稿质量的损害。然而,在实施编委送审模式初期,笔者所在英文科技期刊未能察觉到审稿意见造假问题,导致送审过程中邀请了部分如案例所示的学术不端审稿专家参与稿件的同行评审,对期刊审稿质量产生了不良影响。

最后需要说明的是,局限于笔者的认知和视野,对于国际同行评议中为何会出现审稿专家批量捏造或制造审稿意见这一现象,本研究仅进行了初步探析,如何对此构建更全面、有效的防范体系,值得进一步探究。

参考文献

[1]中国科学技术协会.四部门联合印发《关于深化改革培育世界一流科技期刊的意见》[EB/OL].(2019-08-16)[2020-10-16].http://www.cast.org.cn/art/2019/8/16/art_79_100359.html.

[2]中国科学技术协会.关于组织实施中国科技期刊卓越行动计划有关项目申报的通知[EB/OL].(2019-09-19)[2020-11-15].http://www.cast.org.cn/art/2019/9/19/art_43_102333.html.

[3]任胜利,宁笔,陈哲,等.2019年我国英文科技期刊发展回顾[J].科技与出版,2020(3):6-13.

[4]宁笔.我国需要更多英文科技期刊[J].科技与出版,2020(4):5-10.

[5]张爽,陈晓红,赵颖梅.中国初创英文科技期刊建设路径和策略研究[J].新闻研究导刊,2020,11(15):202-204.

[6]何满潮,佘诗刚,林松清,等.我国英文科技期刊国际影响力提升的战略与对策[J].编辑学报,2018,30(4):337-343.

[7]刘玉娜,杨蒿,唐勇.我国英文科技期刊与国际出版商出版服务合作情况探析[J].中国科技期刊研究,2019,30(6):642-648.

[8]陈文文,季德春,邱彦涛,等.浅谈英文科技期刊的同行评议:以《中国海洋大学学报(英文版)》为例[M]//刘志强.学报编辑论丛.上海:上海大学出版社,2017:131-134.

[9]韩丽,王敏,武文.编委送审制在国内学术期刊中的应用[J].编辑学报,2012,24(4):361-363.

[10]李晶,张嵘,相艳.“编委送审制”初探及与“编辑送审制”比较:以《北京航空航天大学学报》为例[J].编辑学报,2016,28(2):153-155.

[11]全国新闻出版标准化技术委员会.学术出版规范期刊学术不端行为界定[S].北京:中国标准出版社,2020.

[12]陈钢,徐锦杭,丛黎明.学术期刊审稿专家学术不端行为认知情况调查[J].编辑学报,2015,27(3):246-248.

[13]曾群.Publons对传统审稿模式的改变[J].科技与出版,2018(5):60-64.

[14]邓履翔,王维朗,陈灿华.欺诈引用:一种新的不当引用行为[J].中国科技期刊研究,2018,29(3):237-241.

[15]林松,张娅彭,张维维,等.科技期刊审稿人推荐作者引用文献的动因分析[J].编辑学报,2018,30(4):358-361.

[16]林松,张婉博,张维维.同行评议中审稿人不当行为的探讨与防范[J].编辑学报,2020,32(4):439-442.