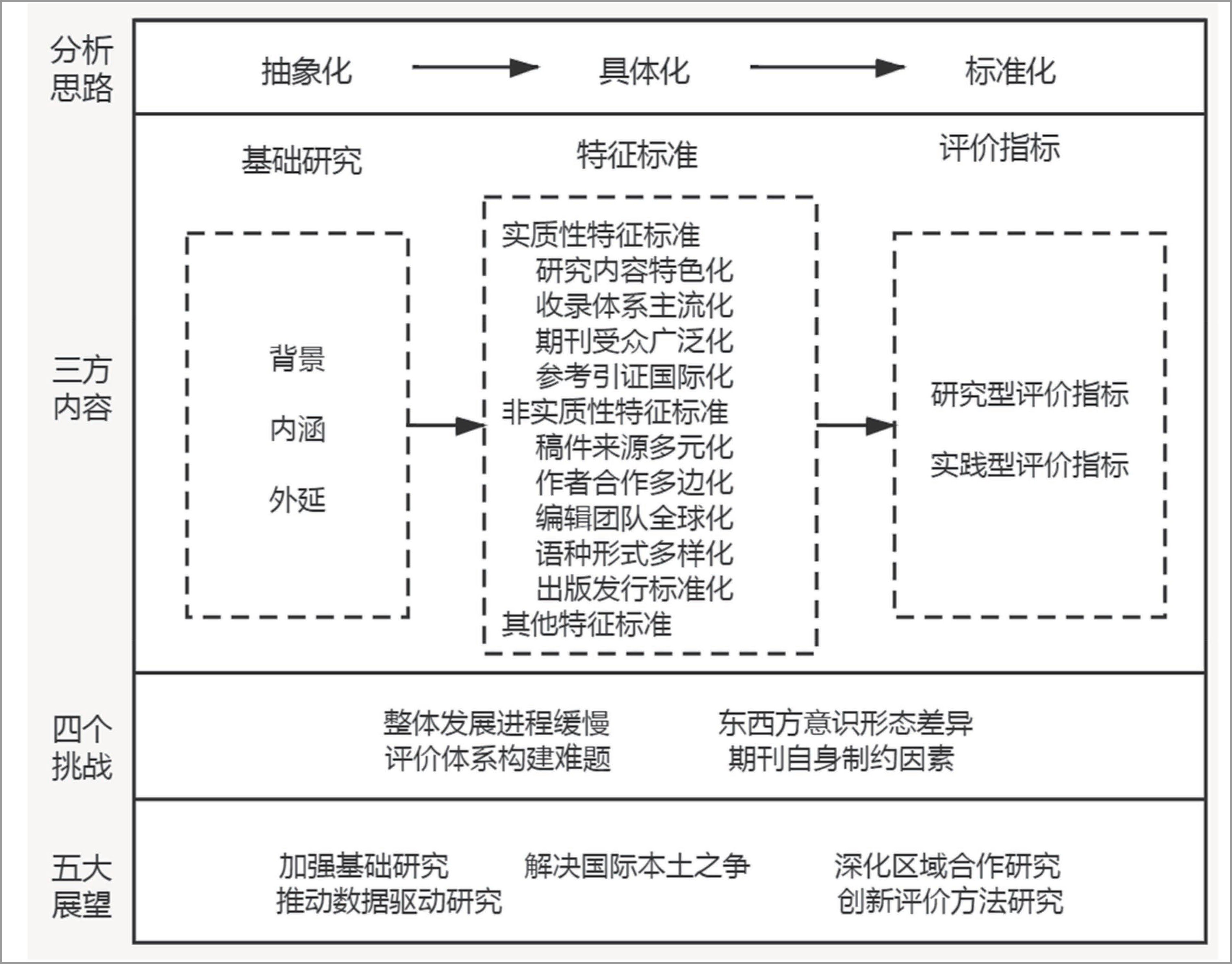

【摘 要】[目的]人文社科期刊国际化是全球人文思想传播和文化交流的重要方式,随着中国特色哲学社会科学“三大体系”工作的推进,人文社科期刊国际化成为新文科建设理念下一个紧迫的研究课题。[方法]以CNKI、WoS、Google Scholar为文献来源,结合计量方法获取相关文献,通过文献阅读法,构建“抽象化—具体化—标准化”的研究思路。[结果]对人文社科期刊国际化的基础研究、特征标准、评价指标“三方内容”进行综述,分析人文社科期刊国际化研究存在的“四个挑战”:发展进程缓慢、意识形态差异、评价体系构建难题、期刊自身制约。[结论]对未来人文社科期刊研究提出了加强基础研究、解决国际本土之争、深化区域合作、推动数据驱动、创新评价方法的“五大展望”。

【关键词】人文社科期刊;期刊国际化;国际化特征;期刊评价

人文社科期刊国际化是学术思想交流突破地域限制的重要体现,也是政治、经济、文化全球化的必然趋势,更是强化文化软实力、掌握科研话语权的必然选择,随着中国特色哲学社会科学“三大体系”工作的推进,人文社会科学期刊国际化成为新文科建设理念的下一个紧迫研究课题。人文社科出版形式多样,包括国际期刊论文、书籍、民族文学和非学术出版物[1],其中人文学科超过一半的出版物是期刊或论文集,社科则超过2/3[2]。有学者对人文社科期刊国际化展开了综合性研究,如Buela-Casal等[3,4]梳理了期刊国际化程度的系列衡量标准;Kulczycki等[5]调查了8个欧洲国家人文社科期刊的出版方式,对比了不同国家人文社科期刊的国际化程度。但现有研究的不足之处有:相关研究成果零散;研究进展不如人意。目前全球人文社科期刊国际化程度整体不高[6],我国人文社科领域的全球知名度比较低[7]。因此,有必要对国内外人文社科期刊国际化研究成果进行系统梳理。本文从抽象化的基础研究出发,具体化人文社科期刊的国际化特征标准,归纳标准化的评价指标,分析当前挑战,展望未来方向,为我国人文社科期刊国际化发展提供参考。

1 研究方法与数据处理

文献计量和文献阅读法是综述性论文的主要研究方法,文献计量强调文献收集的广而全,借助分析软件对文献外在特征、前沿热点进行分析;文献综述法强调内容性,从已有文献中获取代表性观点,按照特定研究脉络撰写论文。为确保获取文献的全面性、权威性和代表性,选定CNKI为中文来源、WoS三大库为外文来源,以Google Scholar作为补充来源。

数据处理流程:(1)数据库预检索。比较多个检索式,在CNKI中以SU=(期刊国际化+期刊全球化) AND FT=(人文+社科)为检索词获取中文题录信息;在WoS三大库中以ts=“international* publication*” or ts=“journal* international*”为检索词获取密切相关学科类别的外文题录信息。(2)文献筛选和补充。利用HistCite Pro补充外文题录信息引用较多的经典文献;考虑到该主题的国外相关成果更多发表在非WoS收录的期刊中,利用Google Scholar以“journal internationality”“Humanities & Social Sciences”为补充来源,按相关性补充密切相关文献,在文献梳理过程中通过对重要文献的参考文献、引证文献和相关文献的扩展,最终筛选出密切相关的中文文献47篇,外文文献116篇。本研究的分析框架如图1所示。

图1 人文社科期刊国际化研究分析框架

2 人文社科期刊国际化基础研究

2.1 人文社科期刊国际化背景

吴玲等[8]用PEST分析法从政治环境、经济环境、社会环境、技术环境综合分析了我国人文社科期刊国际化的有利和不利因素,人文社科期刊国际化不仅是东西方文化的交锋,也是不同政治体制下文化软实力的较量,任何着眼于提高国际知名度的国家都需要将研究的国际化放置于国家政策的中心[9]。(1)从宏观的全球知识发展规律来看,欧美等西方国家较早完成了“知识原始积累”,成为世界出版业的中心,人文社科期刊分布、引用等逐渐被这些中心国家或地区主导[10],发展中国家的人文社科领域在国际知识体系中更加边缘化[11],中国将人文社科期刊推向国际,也是应对国际知识分层结构的重要举措[12]。(2)从中观的国家层面来看,人文社科期刊的国际化运作是一个自上而下的推进过程,国家政府等在国际化定位中起着关键作用[13]。如Feng等[14]阐述了中国科研政策从“引进来”到“进出口”再向“走出去”的系列政策转变,深刻影响着中国学术出版的变化,而这些转变主要与中国日益增长的经济和边缘化的政治影响力密切相关。国家在政策方面的调整也会直接影响期刊资金投入、评价体系的调整,如波兰为提高人文社科期刊的国际化程度和科研质量,科学教育部通过期刊排名评估系统引导研究从本地转向国际[15]。(3)从微观个体层面来看,自主性的国际化是实现中国哲学社会科学繁荣和国际话语体系构建的必然选择,而决定中国哲学社会科学自主性的核心问题在于中国知识分子的自主性[16]。

2.2 人文社科期刊国际化内涵

“国际化”强调超越国家界限的各种活动,包括参与到国际环境中、向国际标准靠拢、按国际规则行事、在国际范围内配置资源[17];Frølich[18]指出高等教育研究中微观层面的国际化包括合作国际化、出版国际化和学生交流国际化。(1)从研究学者来看,Ginde[19]将期刊国际化定义为期刊在出版质量和影响力方面超越地域限制;Moed等[20]认为国际期刊有两个内涵,第一个与期刊质量有关,第二个与作者发表和引用论文的地理分布有关;社科期刊国际化是将中国的人文社科期刊打造成世界性的公共学术交流平台,重点在于“国际化”,“国际”强调面向世界,“化”强调互动交流[21];于媛等[22]将国际化期刊定义为能够迅速报道高水平的最新研究成果,在世界范围内的同行科学家中具有较高学术影响力的期刊。(2)从组织机构来看,Scopus定义国际期刊的目标和范围是面向特定专业领域中更加广泛的国际科学界[23],国际期刊拥有多地区、国家的作者、读者和编委成员。2006年欧洲人文参考索引(European Route of Industrial Heritage,ERIH)[24]的期刊指南划分了3类期刊(A、B、C类),其中国际期刊(A、B类)除满足期刊的基本要求外,还需要满足:真实、大量和定期的投稿者和读者群;高质量学术内容;国际地位和知名度达到广泛共识;其他条件如国际编委会、定期出版、严格的出版要求等。但也有学者认为期刊国际化概念仍然缺乏系统的定义[25],衡量期刊国际化的两大难题是:“国际”的全球代表性范畴模糊、“国际”没有适当的衡量标准[1]。

2.3 人文社科期刊国际化外延

“期刊国际化”也衍生了相关外延概念的探讨,主要集中在:(1)国际期刊与本土期刊。本土期刊是指论文的主要部分由同一国研究人员共同撰写或引用的期刊[20]。非西方期刊的国际化在很大程度上意味着“西化”,因而也有学者表达了他们对于“过度国际化”和“失去学术本土性和自主性”的担忧[12]。通常国际期刊的增长以本土期刊为代价,Zitt等[26]提出国际期刊和本土期刊之间,要保持本土期刊的平衡。(2)国际期刊与外文期刊。英语作为国际学术交流的“通用语言”,越来越多的国际期刊使用英语作为交流语种,但非英语语种也在社会科学、艺术和人文学科中发挥了重要作用[27],因而也有学者认为英文期刊并不是国际化的唯一路径,非英文期刊也能通过增加文章英文译名、提高知名度等方式实现期刊的国际化[28]。(3)国际期刊与WoS期刊。许多国家将国际期刊理解为WoS收录期刊,这些期刊被认为具有更重要的价值,作者更倾向引用WoS收录期刊的文章,反过来,期刊被全世界各国作者引用又会使期刊变得更加国际化[4]。但Sivertsen[2]认为简单地将国际收录和语种作为评价标准,是对人文社科期刊国际化的误解。

3 人文社科期刊国际化特征标准

人文社科期刊国际化的特征标准是对其模糊概念的具体化,参考赵基明[29]学术期刊国际化划分标准,将人文社科期刊国际化特征标准分为实质性、非实质性和其他三类。

3.1 实质性特征标准

3.1.1 研究内容特色化

自然科学类期刊强调研究内容保持世界领先水平,而人文社科期刊国际化更需要在根植于本土传统文化的基础上,打造本国文化品牌,弘扬本土文化,建立学术自信[30]。Scopus指出如果本土/区域期刊出版内容聚焦本地区或国家,那么它们比真正的国际期刊更具有竞争优势[23];如民族学期刊致力于当地研究,也能在国际市场占有一席之地[31]。管理学国际权威刊物《美国管理学会学报》(Academy of Management Journal,AMJ)因其刊登的论文采集更多国外样本数据,有更多国际和跨文化的研究主题,被认为从国内期刊向国际期刊成功转型[32];东南亚新兴的区域期刊,如Sains Malaysiana(马来西亚)、ScienceAsia(泰国)需要关注内容质量,寻找最新和前沿的研究以提升期刊影响力和知名度[33];芬兰地理杂志Fennia表示期刊未来最主要的挑战是吸引更多高质量的国际论文[34]。

3.1.2 收录评价主流化

是否被国际数据库收录被认为是衡量期刊质量和国际性的直接指标,很多研究将期刊编入索引与期刊的知名度直接关联[35],ISI期刊的高收录标准对于识别国际知名期刊具有重要参考价值[36]。巴塞罗那大学提出的MIAR-ICDS(Matriz de Información para el Análisis de Revistas-Índice Compuesto de Difusión Secundaria)[37]指标就是基于人文社科期刊被不同级别数据库收录而计算得分,西班牙的《综合科学期刊分类》(Clasificación Integrada de Revistas Científicas, CIRC)[38]也是基于期刊被国际或地区数据库收录与分区将人文社科期刊分为5级。我国高等教育的政策制定偏向鼓励SSCI/A&HCI收录期刊,这也体现出西方标准和全球基准对我国人文社科期刊国际化的影响[39]。影响因子是文献计量的重要指标,但并不适用于评估人文社科期刊的国际化,如Andrei等[40]认为影响因子并不是衡量罗马尼亚人文社科期刊质量的相关指标,因为它存在较大的偏差;不同语种之间期刊影响因子也不具有可比性,较低影响因子的非英语期刊并不等同于低质量或低影响力期刊[41]。

3.1.3 期刊受众广泛化

期刊受众涵盖读者、订阅者和引用者等。读者是期刊阅读的目标人群,Thelwall等[42]总结了用于衡量学术出版物影响力的读者数据来源(如Blog、Wiki、Twitter、Facebook等),这些社交书签数据避免了引用的时滞性,可通过读者受众层次、国别等更实时评估期刊的知名度;Eldakar[43]利用Mendeley数据得出埃及的国际出版物被全球100多个国家/地区用户所使用,表明出版物具有无形的影响力。订阅者是期刊的最终付费人群,如商业出版社、图书馆、学术或机构团体甚至个人用户等,这决定了期刊能够被多少目标人群阅读到,但随着开放获取运动的发展,订阅者对期刊是否被广泛传播的影响越来越小。引用者是期刊的有效利用者,Kortelainen[44]和Leydesdorff等[45]都通过引文数据库获取引用者的地理分布来反映期刊利用群体的跨国情况。

3.1.4 参考引证国际化

参考引证国际化需要从期刊引用认同和期刊被引网络两个视角来解读,期刊引用认同可用“国际引文比”来度量[46]。龚凯乐等[47]认为引文国际化能够帮助学者拓宽国际视野、国际思维,按照国际通用学术范式、理念、方法进行学术科研,并发掘出5种引文国际化模式;在中国社会科学领域,尽管科学界本身已经变得越来越国际化,但引用外文参考文献仍可以进一步提升科学影响力[48]。期刊被引网络国际化是指期刊刊载论文中被国际文献引用的比例,反映了期刊的创新性和被国际接受认可度,可以用“国际引用率”[49]来表示。如孙颉[50]分析了《情报学报》在WoS数据库的引用情况和施引文献国别特征,以了解该学报被国际学术界关注的程度。

3.2 非实质性特征标准

3.2.1 稿件来源多元化

稿件来源多元化是指优质国际稿源丰富,或拥有自己的国际作者群,比如我国2016年度人文社科期刊国际影响力指数(Academic Journal Clout Index,CI )排名第一的期刊Journal of Sport and Health Science的国际论文比为84.8%,稿源国达24个[51]。影响期刊稿源的因素有很多,Rowley等[52]认为审稿的可靠性、反馈信息有用性、期刊声誉以及期刊收录范围是影响作者选择期刊的重要因素。Wiley问卷调查得出影响作者投稿的前5个因素分别是期刊范围、声誉、影响因子、以前投稿经验和发表速度。定量分析ScholarOne投稿数据得出:影响因子和同行评议声誉是影响作者投稿选择的主要因素[53];文化距离对期刊稿源国际化有负面影响,WoS发文量和语言因素对稿源国际化具有正面影响[54]。

3.2.2 作者合作多边化

作者合作多边化评价指标包括期刊的国际合作论文占比和合作国别范围。与其他学科不同,人文学科的合作率很低,这是因为人文学科更关注人的意识,多采用经验、直觉等感性研究方法,强调独特的研究视角和形象,因而独著是更好的研究方法;一般性社会科学学科的合作水平相对较低,跨学科的社会科学合作较为密集,但从整体发展来看,社科研究合作呈现上升的趋势,这是因为社科研究主要是基于社会事实的复杂性和广泛性进行演绎的,而问卷或数据的研究方法需要更广泛的合作[55]。我国人文社科研究也呈现从NOC(无合作)向NAC(国家合作)、BIC(双边国际合作)和MIC(多边国际合作)显著发展的特性[56]。Gazni[57]发现拉美和中东地区出版期刊偏向于发表本国作者论文,而北美国家出版的期刊变得愈加国际化。

3.2.3 编辑团队全球化

编辑团队成员角色有很多,如主编、副主编、名誉主编、编委、责编、审稿人等。期刊编委通常被视为期刊学术研究的“把关人”,确保最终发表论文的研究质量和相关性,编委会的构成可以成为衡量期刊国际知名度的有用指标[58]。Harzing等[59]认为随着各学科技术的发展,期刊编委在地域上应该更加多样化;Dhanani等[60]细分了会计类期刊中编辑团队的性别差异性和国际化程度,编辑团队国际化有助于提升期刊的国际知名度、吸引国际优秀稿源、专业和快速地处理国际稿件。高水平、高效率的审稿专家在期刊国际化进程中也扮演着重要角色,国际化的审稿团队有利于期刊编辑,尤其是人文社科领域等需要融入主观判断的期刊编辑从多国视角评审论文。

3.2.4 语种形式多样化

与自然科学期刊国际化大多选用英语为出版语种不同,人文社科期刊国际化并没有强调非英语不可,语种形式选择更加多样。英语是科学交流的国际通用语言,也是中国人文社科学者国际学术出版的首选语言[61],更是中国人文社科领域国际交流的一大障碍[48]。有研究表明,母语为英语的国家用稿率要高于非英语母语国家[62],英文发表论文的被引概率也是法语或德语的6(ISI数据库)至7(Google学术)倍[63],因此,通过改变期刊出版语言、双语种翻译等方式出版、传播本国期刊论文[64],新创办英语社科期刊成为出版商的首选[65]。但人文社科领域经常以本地语言来开展与文化和社会相关的工作,允许出版语言形式多样化能够使本地研究得以保存,甚至创造额外的影响潜力[66],阿根廷人文社科领域以西班牙语出版的“本土化期刊”也获得较高的国际知名度[67]。

3.2.5 出版发行标准化

随着科学的全球化以及不同背景科学家合作研究的深入,标准化极大减少了信息处理过程中的工作量,遵循国际出版发行标准的期刊往往能够获得更好的国际传播效果,如按照国际出版标准和规范、遵守国际通用编辑规范、纳入国际通行的出版伦理规范和著作权体系等[68]。López-Cózar等[69]归纳了期刊一般特征、稿件信息等129条量化期刊出版国际符合度的参数;Chicago Style是人文社科领域应用较为广泛的学术规范,我国被SSCI收录的人文社科期刊多采用这一格式,也有一些期刊采用APA、MLA等国际标准格式。在发行上,中国英语期刊有62.3%是与西方出版商联合发行的[70],Springer是中国英文期刊合作所占份额最大的出版商,其次是Elsevier和Wiley[71],国际出版商提供的编辑服务有助于期刊建立标准化的工作模式,通过出版商的品牌效应提高期刊知名度。

3.3 其他特征标准

一些文献提及的其他小众化衡量标准包括:(1)获得国际认可,如期刊对政策文件、政府报告或国际奖项等产生重大影响,或在出版领域获得国际同行认可和奖励(如ALPSP出版创新奖)[72],在人文社科领域这一指标甚至比定量的指标更加重要。(2)期刊开放获取。开放获取出版形式提高了期刊在世界范围的可用性和能见度,Gross等[73]认为开放获取出版模式将继续深刻影响着人文社科领域。但开放获取期刊质量控制却颇受质疑,开放获取虽然能提高期刊的国际可见性,但并不能作为期刊国际化的特征标准。(3)附属国际组织或协会。一般来说,如果一本期刊是由国际知名协会出版,那它更有可能是一本国际性期刊,这很大程度上是由母公司或协会的国际性所决定的[3]。(4)刊名中包含“国际”一词。期刊创办时通常会选择与其内容和方向相关的名称,因而刊名中含有“国际”更倾向这类研究范畴[4],但Scopus在国际期刊定义中指出名称中含有“国际”一词并不代表期刊能成为国际期刊。

4 人文社科期刊国际化评价指标

人文社科期刊的学科性质(涉及历史、价值判断等)决定了其不容易找到完美的量化指标[74],用单一的参数来规范和改变期刊出版实践,会产生意想不到的后果,错误的参数不仅不会带来理想的结果,可能还会恶化某个国家的学术状况[15];定性评价也面临着标准不一、内容模糊、实施难度大等问题。事实上,任何方法都有利弊,没有完全准确或毫无争议的期刊国际化排名或标准,Ochsner等[75]倡导多样化定量方式,用量化手段实现人文社科领域的定性评估过程,人文社科期刊应该积极参与研究标准的评估,而不是抵制这些标准。

4.1 研究型评价指标

对人文社科领域定性评价的呼声很高,有专门研究定性评价方法的国际期刊如IJQM、IIQM,也有学者提出如何完善人文社科期刊的评奖质量标准[76],但研究型评价指标多基于作者国别、编委国别、国际引文或多指标组合的模式进行定量分析,也有引入数学、计算机科学、统计学模型的分析。人文社科期刊国际化研究型评价指标如表1所示。

表1 人文社科期刊国际化研究型评价指标

| 分类 | 指标方法 | 研究样本 | 重要参考文献序号 |

| 作者国别模式 | 作者国别:纯国内、混合型、纯国外 | 5种信息计量领域期刊 | [77] |

| 外国作者分布广度、合作最频繁国别 | JASIST和JDOC两本期刊 | [78] | |

| 国家导向指数(INO),后细分为:发文量最多国家作者论文占比(INO-P)、发文最多国家作者对该刊引用占比(INO-C),根据INO-P和INO-C设定阈值判断本国或国际期刊 | 1996—2017年Scopus收录23000种期刊出版物及引文数据 | [20-79] | |

| 国际编委模式 | 单一数字指数ADI=∑(Vi×BJ×DIJ),其中Vi为编辑机构的多样性,BJ为编辑国别平衡性,DIJ为不同国别、地区权重 | 135种经济学期刊的4832位编辑 | [80] |

| 国际引文模式 | 外文文献引用比p=f/c | CSSCI收录16种LIS期刊的66785篇论文和643281条参考文献 | [81] |

| 多指标组合模式 | 作者、引用和订阅用户的地理分布 | 7 种SSCI收录的图情类期刊,订阅用户数由出版商提供 | [82] |

| 3I指数:国际参与度、国际影响力、国际领导力 | Scopus数据库通信领域240种期刊 | [83] | |

| 融合数理模型 | 基于神经模糊系统加权作者、编委等指标来确定一个明确、定量和整体化的期刊国际性指数 | 临床和健康心理学领域4种心理学期刊 | [84] |

| 基于生态统计学模型:引用者国别丰富性(玛格列夫指数)、引用者国别多样性(香农指数)和引用国别均匀度(H/Hmax) | 2004—2008年以及2010—2014年两个时间段4种动物学期刊 | [85] | |

| 基于作者和论文特征的泰尔指数(Theil Index) | 罗马尼亚ISI收录10种社科期刊 | [40] | |

| 欧几里得距离:引文相对国际化指数(RIC)、作者相对国际化指数(RIA) | ISI收录海洋生物学期刊 | [25] |

4.2 实践型评价指标

欧洲人文社科评价研究组织(Research Evaluation,Innovation and Impact Analysis for the Social Sciences and Humanities,EVALHUM),拉美、加勒比、西班牙、葡萄牙学术期刊在线信息系统(Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, Latindex)等具有地区联盟性质的组织促进了人文社科区域交流。Pontille等[86]分析了ERIH、澳大利亚研究委员会(Australian Research Council,ARC)、法国评估研究和高等教育机构(Agence d'ēvaluation de la recherche et de l' enseignement supērieur,AERES)3种体系的期刊评价指标。Pölönen等[87]总结了三类学术出版体系:基于绩效评估系统建立的期刊评级系统(如挪威、丹麦、芬兰、法国、澳大利亚、西班牙等国家采用的指标)、同行评议的国际期刊清单(如ERIH、Latindex)、其他出版商或机构制定的期刊列表[如都柏林大学的Output-Based Research Support Scheme(OBRSS)项目]。表2为具有代表性的实践型评价指标。

表2 人文社科期刊国际化实践型评价指标

| 项目 | 指标选取方法 | 实施情况 |

| 挪威模式(丹麦、芬兰都采用类似评估模式)[87] | 专家评议为主,根据期刊质量、影响力、声誉划分为3个级别(0、1、2) | 2005年成立,由国家学术出版委员会(The National Board of Scholarly Publishing, NPU)管理,挪威数据研究中心(Norwegian Centre for Research Data, NSD)运营 |

| 欧洲科学基金(European Science Foundation, ESF)发起的ERIH[澳大利亚卓越计划(Excellence in Research for Australia, ERA)也采用类似评估指标[88],因24位哲学家联名反对,最终取消期刊排名] | 2006年发布的ERIH指南通过专家评议方式将期刊分为三类(A、B、C类)[24];但2018年公布的最新评价指标只设定了6项标准,期刊列表也不再区分期刊级别[89] | 2000年左右准备筹建工作,目的在于提高全欧洲人文社会科学领域的全球知名度;2007—2008年首个版本包含了5172种期刊[87];但因评价体系可靠性、透明度以及执行上的问题,被多国期刊主编联合签署抵制声明[90];2014年ERIH转移到NSD提供网络查询 |

| 西班牙的CIRC | 基于期刊被国际或地区数据库收录与分区,划分人文社科期刊国际影响力和知名度,分为5类(A+、A、B、C、D)[38] | CIRC整合了WoS、Scopus、ERIH PLUS和Latindex等多信息源的人文社科期刊,涵盖26015种期刊(截至2021-01-18) |

| 西班牙科学技术基金会(Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, FECYT)发布的西班牙人文社会科学期刊分类指南 | 在期刊影响力(引用、h指数、分区)和可见性(MIAR-ICDS)[37]两个维度设置不同权重构建评价指标[91] | 2006年开始实施ARCE项目,目的在于提高西班牙期刊国际化程度并进行质量认定,2016年拟定西班牙人文社科期刊分类指南 |

| 中国知网和清华大学图书馆联合发布《中国学术期刊国际引证年报(人文社会科学)》 | 基于他引频次和他引影响因子双指标归一化向量平权统计模型构建了我国学术期刊国际影响力指标CI[92] | 2012年后,每年发布《中国学术期刊国际引证年报(人文社会科学)》;CI排名前5%的期刊为“中国最具国际影响力学术期刊”,5%~10%的期刊为“中国国际影响力优秀学术期刊”。俞立平等[93]指出评价指标权重大小不合理、归一化方法导致数据分布偏倚、CI调整系数K确定不严谨、评价结果与现实相差较大等问题 |

5 人文社科期刊国际化挑战

5.1 整体发展进程缓慢

全球人文社科期刊的国际化进程并不相同,国际化程度整体不高,在人文社科创新方面没有明确的全球领导者,即使是美国、西班牙、法国、德国等西方出版大国,其人文社科领域文章也更倾向于发表在本国期刊上,相对而言,英国期刊具有更强的国际导向性[20];中国、孟加拉国、斯洛文尼亚、伊朗,以及中东地区的期刊都面临着国际显示度低等问题[94]。1980年我国创办了首本人文社科类英文期刊[95],2000年后我国出现了英文人文社科期刊创办热潮[96],Xu[97]对我国66种英文人文社科期刊的调查发现:有60种(91%)期刊是在2000年后创办的,34种(52%)是在2010年或之后创办的,这多数得益于期刊“走出去”政策的实施;近10年(2010—2020年)我国SSCI和A&HCI的发文量全球排名分别为第5和第11(占比分别为5.6%和1.2%),但JCR(2019版)数据显示我国的SSCI收录期刊仅12种,美国SSCI收录期刊高达1420种,我国人文社科期刊国际化仍是一项艰巨的任务。

5.2 东西方意识形态差异

全球研究可以用中心-外围模型来理解,这一模型大致符合西方/非西方格局:具有更高学术权力和影响力的国家,产生了大量的人文社科成果并控制着主要的学术期刊,他们的思想具有全球自主性且处于主导地位[98]。东西方人文社科知识结构在意识形态、人文认同、社会历史、研究范式上存在不对称关系[12],这意味着期刊编辑或同行评议学者偏向于沿用中心期刊所流行的领域、方法和学科规范[99],非西方国家期刊传达的社会思想和观点容易被忽视或弱化。2019年,IEEE禁止华为员工担任其旗下期刊编辑和审稿人而备受争议,虽然科学无国界,但科学交流不可避免地受到政治因素的影响,而哲学社会科学具有更强的意识形态属性,在西方资本主义意识形态占主流的国际社会中,我国人文社科期刊要传达具有中国特色、得到国际认可和产生全球影响力的思想更易受到多方制约。

5.3 评价体系构建难题

人文社科期刊国际化评价是一项复杂而系统的课题,体现在:(1)评价指标西化。SSCI和A&HCI被越来越广泛地用于评估人文社科领域期刊的全球影响力[100],非西方国家期刊亦步亦趋,“效仿西方知识生产策略和标准”[101];部分期刊在选稿、用稿过程中存在不良倾向,把“学术规范”推向极端,一切以西方标准为准则,热衷于用中国案例“证明”西方理论[102],使人文社科期刊变相为“西化”而非“国际化。近年来,随着“破五唯”工作的推进,我国“SSCI至上”现象得以改善。(2)传统评价指标缺陷。①以引文为基础的期刊国际化评价在人文社科领域饱受诟病,人文社科成果本身的学科属性、引用时长,使得引文不是全面且及时表征期刊国际化特征的最佳指标。②定性评价难度大。期刊定性评价工程量庞大,评价标准也难以完全透明公开,甚至存在期刊间的区域联合、人情关系等问题。(3)国际数据源不足。WoS和Scopus数据库收录的人文社科期刊数量非常有限,暂无涵盖全球性标准化的人文社科数据库,这使得期刊评价缺乏统一的数据源;此外,地理位置和语言优势使得人文社科期刊国际化评价呈现地区化趋势。(4)学科内部差异性。人文科学和社会科学研究范式存在较大差异,期刊国际化评价要考虑学科因素。

5.4 期刊自身制约因素

期刊自身的问题往往是期刊国际化的最大障碍。(1)优质稿源缺乏。高质量和高参考价值的内容是学术期刊国际化发展的基础,我国社科期刊国际化发展最突出的问题也是优质内容的匮乏[103]。没有强固而稳定的国际化核心作者群,难以获取全球优质稿源,国内高质量论文外流,导致期刊无法为特定的研究群体提供智力支持等[14]。(2)国际化编委、审稿人队伍单薄。Li等[12]调查了66种中国人文社科类英文期刊,约有14种(21%)期刊的编辑委员会全部由中国人组成;Wu等[80]抽样调查了ABS经济学1521个机构的6916个编委,发现位于美国的编委机构占比为28.67%,英国的占比为7.89%,德国的占比为7.30%,在排名前20的国家中,仅有中国(4.21%)、印度(1.25%)、巴西(1.12%)和土耳其(0.85%)4个发展中国家。由此可见,国内期刊的国际编委占比不高,发展中国家学者在国际期刊中担任编委的数量也较少。此外,语种、文化差异,编委会行政化等问题,导致部分国外编委流于形式,没有充分发挥参与审稿、把控质量、扩大影响力的作用。(3)期刊集群出版体系不完善。Elsevier、Springer Nature、Wiley通过合并重组晋升到出版业第一梯队,但我国对期刊布局较晚,近年来以自然科学期刊为主的商业出版机构、学/协会、高校等开始探索期刊集群化发展模式,但在发展规模、学术质量、技术手段、出版标准和运营模式上都与国际出版巨头存在较大差距,人文社科期刊集群建设现状更加堪忧。(4)人才队伍建设问题。期刊国际化对编辑团队的语言能力、国际化主题热点策划组织能力、新型传播平台利用能力、国际化出版标准的熟悉程度、国际团队协作能力提出了更高要求。

6 人文社科期刊国际化展望

虽然人文社科期刊国际化面临着重重阻碍,但政策支持、技术创新、认知提升为人文社科期刊国际化带来了新的机遇,结合我国自然科学期刊和国外人文社科期刊国际化发展路径,本研究提出了我国人文社科期刊国际化研究的五大展望。

(1)加强基础研究。首先,相比人文社科研究的悠久历史,人文社科期刊国际化研究基础就显得薄弱很多,少于、晚于、落后于自然科学期刊的国际化基础研究;其次,人文社科期刊国际化的概念模糊,导致实证研究中有的定义为国内所有人文社科期刊,有的定义为英文期刊,有的定义为SSCI收录期刊等。对人文社科期刊国际化背景的探讨、定义的明晰、范畴的界定都是未来基础工作需要继续拓展的。

(2)解决国际本土之争。国际化是人文社科期刊向世界传递本国声音、掌握科研话语权的必然走向,已被学界、期刊界、国家层面高度认同;但大量针对非西方国家的研究中都表达了对“国际化”导致期刊迷失本性、逐步西化,丧失自我发言权的担忧。需要各国结合本国实情进行探讨,除了破除“盲目崇拜”和加强“文化自信”外,更要寻找人文社科期刊国际化与本土化的平衡点。

(3)深化区域合作研究。在西方强者如林的格局中,国际的出版空间正形成语言(英语为主)和体制(西方标准)垄断,要在强者如林的格局中寻求发展,需要加强具有相似特征的区域合作,形成规模效应。如:加强相同文化渊源或历史背景的邻国期刊文化交流;建立发展中国家学术期刊联盟,建设跨学科、跨区域的人文社科期刊资源基础设施;拓宽友好合作国家人文社科期刊交流输出。通过政治、经济、文化等方面的交流,增强区域联盟国家对我国人文社科期刊的知识接受和文化认同。

(4)推动数据驱动研究。定量与定性相结合、主观与客观相结合在人文社科期刊评价中有较大的应用空间,充分利用平台数据量化人文社科期刊国际化特征标准,甚至建立新的符合人文社科研究属性的数据平台。如:Altmetrics能拓宽对人文社科期刊社会影响力的评价;Worldcat数据库能够分析人文社科期刊被国外图书馆馆藏和国际数据库收录情况[104];国际化审稿人认证平台Publons可提供期刊核心审稿团队的分析;参考F1000模式可将同行评议信息转换为量化评价指标。数据驱动研究能推动人文社科期刊国际化从经验研究转向数据分析。

(5)创新评价方法研究。人文社科成果国际影响力的评价沿着以引文为主的1.0→以网络计量为主的2.0→以补充计量为主的3.0→结合认知计算与人工智能的4.0趋势发展[105]。数字化、数据管理、数据分析、可视化、VR/AR、机器学习的数字人文技术体系为人文社科期刊国际化提供了新视角和新方法,英国的Automatic Summarisation for Systematic Reviews using Text Mining(ASSERT)项目就是文本挖掘技术对人文社科领域的探索。

7 结语

本研究通过文献阅读法,按照“抽象化—具体化—标准化”思路,对人文社科期刊国际化的基础研究、特征标准、评价指标“三方内容”进行综述,分析人文社科期刊国际化研究中存在的发展进程缓慢、意识形态差异、评价体系构建难题、期刊自身制约“四个挑战”,思考未来对加强基础研究、解决国际本土之争、深化区域合作、推动数据驱动、创新评价方法的“五大展望”。由于人文社科期刊国际化研究具有复杂性、全局性、特色性、动态性等,本研究也存在一些不足之处:(1)受限于语言理解、数据来源等,对地区性的小语种文献研究不充分,影响了综述的全面性;(2)人文社科期刊国际化与自然科学期刊国际化异同对比不足;(3)新数据来源、新技术方法、新指标体系是一个更加宏观的课题,本研究有所提及但未展开阐述,有待下一阶段深入探讨。

参考文献

[1]Hicks D. The four literatures of social science[M]// Handbook of Quantitative Science and Technology Research. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004: 473-496.

[2]Sivertsen G. Patterns of internationalization and criteria for research assessment in the social sciences and humanities[J]. Scientometrics, 2016,107(2):357-368.

[3]Buela-Casal G, Perakakis P, Taylor M, et al. Measuring internationality:Reflections and perspectives on academic journals[J]. Scientometrics, 2006,67(1):45-65.

[4]Buela-Casal G, Zych I. How to measure the internationality of scienpngic publications[J]. Psicothema, 2012,24(3):435-441.

[5]Kulczycki E, Engels T C E, Pölönen J, et al. Publication patterns in the social sciences and humanities:Evidence from eight European countries[J]. Scientometrics, 2018,116(1):463-486.

[6]Linton J. Quiet contributors:The role of the arts,humanities and social sciences in innovation[J]. Foresight and STI Governance, 2018,12(3):6-12.

[7]Flowerdew J, Li Y Y. English or Chinese? The trade-off between local and international publication among Chinese academics in the humanities and social sciences[J]. Journal of Second Language Writing, 2009,18(1):1-16.

[8]吴玲, 杨宇. 基于PEST分析法的中国人文社会科学学术期刊国际化环境研究[J]. 中国科技期刊研究, 2018,29(5):460-466.

[9]Kwiek M Poland U O P. The internationalization of the academic profession in Europe. A quantitative study of 11 national systems[J]. Educational Studies Moscow, 2015(1):58-87.

[10]Gingras Y, Mosbah-Natanson S. Where are social sciences produced[M]//World Social Science Report 2010. Paris: UNESCO Publishing, 2010: 149-153.

[11]Keim W. The internationalization of social sciences:Distortions,dominations and prospects[M]//World Social Science Report 2010. Paris: UNESCO Publishing, 2010: 169-170.

[12]Li M Y, Yang R. Enduring hardships in global knowledge asymmetries:A national scenario of China's English-language academic journals in the humanities and social sciences[J]. Higher Education, 2020,80(2):237-254.

[13]Tortosa M, Osca-Lluch J, Alfaro-Ferreres E, et al. International positioning of the Spanish psychology journals[J]. Anales de Psicología, 2019,35(2):332-340.

[14]Feng H Y, Beckett G H, Huang D W. From ‘import’ to ‘import—export’ oriented internationalization:The impact of national policy on scholarly publication in China[J]. Language Policy, 2013,12(3):251-272.

[15]Kulczycki E, Rozkosz E A, Drabek A. Internationalization of Polish journals in the social sciences and humanities:Transformative role of the research evaluation system[J]. Canadian Journal of Sociology, 2019,44(1):9-38.

[16]陈宝胜. 自主性的国际化:超越哲学社会科学的自主性与国际化之争[J]. 中国高教研究, 2020(12):54-60.

[17]李正风, 曾国屏, 杜祖贻. 试论“学术”国际化的根据、载体及当代特点与趋势[J]. 自然辩证法研究, 2002,18(3):32-34.

[18]Frølich N. Still academic and national:Internationalisation in Norwegian research and higher education[J]. Higher Education, 2006,52(3):405-420.

[19]Ginde G. Visualisation of massive data from scholarly Article and Journal Database: A novel scheme[EB/OL]. (2016-11-03)[2020-10-09]. https://arxiv.org/abs/1611.01152.

[20]Moed H F, de Moya-Anegon F, Guerrero-Bote V, et al. Are nationally oriented journals indexed in Scopus becoming more international? The effect of publication language and access modality[J]. Journal of Informetrics, 2020,14(2):101011.

[21]许佳. “学术期刊发展创新与国际化”研讨会综述[J]. 东北亚论坛, 2013,22(4):120-121.

[22]于媛, 金碧辉. 从SCI期刊的定量指标看中国科技期刊的国际化问题:国际化期刊基本特征的分析[J]. 中国科技期刊研究, 2003,14(z1):725-731.

[23]Scopus期刊收录常见问题解答[EB/OL]. [2020-10-09]. https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0004/900985/Scopus2019Jan.pdf, 2019-1-1/2021-02-19.

[24]Guidelines European Reference Index for the Humanities (ERIH)[EB/OL]. [2020-10-09]. https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/erih_summary_guidelines_sept_07.pdf, 2021-02-19.

[25]Zitt M, Bassecoulard E. Internationalization of scienpngic journals:A measurement based on publication and citation scope[J]. Scientometrics, 1998,41(1/2):255-271.

[26]Zitt M, Bassecoulard E. Internationalization of communication a view on the evolution of scienpngic journals[J]. Scientometrics, 1999,46(3):669-685.

[27]Liu W S. The changing role of non-English papers in scholarly communication:Evidence from Web of Science's three journal citation indexes[J]. Learned Publishing, 2017,30(2):115-123.

[28]Bordons M, Gómez I. Towards a single language in science? A Spanish view[J]. Serials:the Journal for the Serials Community, 2004,17(2):189-195.

[29]赵基明. 学术期刊国际化的内涵与保障措施[J]. 中国图书馆学报, 2004,30(6):83-87.

[30]张慕华. “弘扬本土文化”与“建立学术自信”:论人文社科学术期刊国际化的实质与出路[J]. 传播与版权, 2015(11):29-31.

[31]Torrado Morales S, Giménez Toledo E. British scholarly journals on film studies:Study and evaluation of their internationality[J]. Journal of Scholarly Publishing, 2012,44(1):75-90.

[32]Kirkman B, Law K. International management research in AMJ:Our past,present,and future[J]. Academy of Management Journal, 2005,48(3):377-386.

doi: 10.5465/amj.2005.17407902

[33]Rithaporn P, Puangsombat N, Adam A, et al. A Comparative study of high-quality academic journals in southeast Asia[J]. Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities, 2016,3(1):73-87.

[34]Paasi A. Fennia:Positioning a peripheral but international journal under the condition of ‘academic capitalism’[J]. Fennia-International Journal of Geography, 2013: 1-13.

[35]Mañana-Rodríguez J, Giménez-Toledo E. Coverage of Spanish social sciences and humanities journals by national and international databases[J]. Information research, 2011,16(4):506.

[36]Omer R A. International scienpngic publication in ISI journals:Chances and obstacles[J]. World Journal of Education, 2015,5(6):81-90.

[37]About ICDS[EB/OL]. [2020-10-09]. http://miar.ub.edu/about-icds, 2021-02-19.

[38]CIRC. Clasificación CIRC[EB/OL]. [2020-10-09]. https://clasificacioncirc.es/clasificacion-circ, 2021-02-19.

[39]Xu X, Rose H, Oancea A. Incentivising international publications:Institutional policymaking in Chinese higher education[J]. Studies in Higher Education, 2019: 1-14.

[40]Andrei T, Teodorescu D, Mirică A. Beyond the Impact Factor:Measuring the international visibility of Romanian social sciences journals[J]. Scientometrics, 2016,108(1):1-20.

[41]Liu F, Hu G Y, Tang L, et al. The penalty of containing more non-English articles[J]. Scientometrics, 2018,114(1):359-366.

[42]Thelwall M, Haustein S, Larivière V, et al. Do Altmetrics work? Twitter and ten other social web services[J]. PLoS ONE, 2013,8(5):e64841.

[43]Eldakar M A M. Who reads international Egyptian academic articles? An altmetrics analysis of Mendeley readership categories[J]. Scientometrics, 2019,121(1):105-135.

[44]Kortelainen T A M. Studying the international diffusion of a national scienpngic journal[J]. Scientometrics, 2001,51(1):133-146.

[45]Leydesdorff L, Park H W, Wagner C. International coauthorship relations in the Social Sciences Citation Index:Is internationalization leading the network?[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2014,65(10):2111-2126.

[46]朱大明. 引文国际化:科技期刊国际化特征之一[N]. 科学时报, 2007 -07-13(4).

[47]龚凯乐, 谢娟, 成颖. 中文期刊论文引文国际化多维分析:以图书情报与档案管理学科为例[J]. 情报科学, 2019,37(3):127-135.

[48]Gong K L, Xie J, Cheng Y, et al. The citation advantage of foreign language references for Chinese social science papers[J]. Scientometrics, 2019,120(3):1439-1460.

[49]花芳, 冯玉林. 期刊国际化程度的量化指标研究[J]. 中国科技期刊研究, 2013,24(6):1104-1108.

[50]孙颉. 《情报学报》论文被WoS数据库引用情况分析[J]. 情报学报, 2015,34(12):1252-1258.

[51]唐银辉. 我国学术期刊国际传播效果与发展战略研究:基于TOP10学术期刊的实证分析[J]. 金陵科技学院学报(社会科学版), 2017,31(3):76-80.

[52]Rowley J, Sbaffi L, Sugden M,et al. Factors influencing researchers' journal selection decisions[J]. Journal of Information Science, 2020: 016555152095859.

[53]Gaston T E, Ounsworth F, Senders T, et al. Factors affecting journal submission numbers:Impact factor and peer review reputation[J]. Learned Publishing, 2020,33(2):154-162.

[54]唐银辉, 顾金亮. 文化距离对我国顶尖英文科技期刊稿源国际化的影响研究:基于中科院最具国际影响力英文科技期刊的实证分析[J]. 中国科技期刊研究, 2017,28(9):865-871.

[55]Ma F C, Li Y T, Chen B T. Study of the collaboration in the field of the Chinese humanities and social sciences[J]. Scientometrics, 2014,100(2):439-458.

[56]Li J, Li Y T. Patterns and evolution of coauthorship in China's humanities and social sciences[J]. Scientometrics, 2015,102(3):1997-2010.

[57]Gazni A. Globalization of national journals:Investigating the growth of international authorship[J]. Learned Publishing, 2015,28(3):195-204.

[58]García-Carpintero E, Granadino B, Plaza L M. The representation of nationalities on the editorial boards of international journals and the promotion of the scienpngic output of the same countries[J]. Scientometrics, 2010,84(3):799-811.

[59]Harzing A W, Metz I. Explaining geographic diversity of editorial boards:The role of conference participation and English-language skills[J]. European Journal of International Management, 2012,6(6):697-715.

[60]Dhanani A, Jones M J. Editorial boards of accounting journals:Gender diversity and internationalisation[J]. Accounting,Auditing & Accountability Journal, 2017,30(5):1008-1040.

[61]Zheng Y Y, Gao A X. Chinese humanities and social sciences scholars' language choices in international scholarly publishing:A ten-year survey[J]. Journal of Scholarly Publishing, 2016,48(1):1-16.

[62]Ehara S, Takahashi K. Reasons for rejection of manuscripts submitted to AJR by international authors[J]. American Journal of Roentgenology, 2007,188(2):W113-W116.

[63]Poomkottayil D, Bornstein M M, Sendi P. Lost in translation:The impact of publication language on citation frequency in the scienpngic dental literature[J]. Swiss Medical Weekly, 2011,141:w13148.

[64]Villar R R. The importance of language[J]. Journal of Hip Preservation Surgery, 2018,5(1):1-2.

[65]Yu Z L, Ma Z, Wang H Y, et al. Communication value of English-language S&T academic journals in non-native English language countries[J]. Scientometrics, 2020,125(2):1389-1402.

[66]Kulczycki E, Guns R, Pölönen J, et al. Multilingual publishing in the social sciences and humanities:A seven-country European study[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2020,71(11):1371-1385.

[67]Chinchilla-Rodríguez Z, Miguel S, Moya-Anegón F. What factors affect the visibility of Argentinean publications in humanities and social sciences in Scopus? Some evidence beyond the geographic realm of research[J]. Scientometrics, 2015,102(1):789-810.

[68]中国科学技术协会. 中国科技期刊发展蓝皮书(2019)[M]. 北京: 科学出版社, 2019.

[69]López-Cózar E D, Pérez R R. A model for assessing compliance of scienpngic journals with international standards[J]. International Journal of Libraries and Information Services, 1995,45(3/4):145-159.

[70]Xu J, Wang J Y, Zhou L H, et al. Internationalization of China's English-language academic journals:An overview and three approaches[J]. Learned Publishing, 2019,32(2):113-125.

[71]Lin S Q, Zhan L J. International publishing partnerships for China's English language journals and financial security[J]. Learned Publishing, 2016,29(3):145-153.

[72]Zhang Y H, Bao F, Wu J, et al. Reflections on the international impact of Chinese STM journals[J]. Learned Publishing, 2019,32(2):126-136.

[73]Gross J, Ryan J. Landscapes of research:Perceptions of open access (OA) publishing in the arts and humanities[J]. Publications, 2015,3(2):65-88.

[74]郭君平, 荆林波. 中国人文社科期刊评价的变迁、问题及优化路径[J]. 情报杂志, 2016,35(1):68-73,150.

[75]Ochsner M, Hug S E, Daniel H D. Research assessment in the humanities:Towards criteria and procedures[M]. Heidelberg: Springer Nature, 2016: 211-218.

[76]张积玉. 人文社科学术期刊评奖的质量标准与制度完善[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2016,22(6):120-127.

[77]Uzun A. Assessing internationality of scholarly journals through foreign authorship patterns:The case of major journals in information science,and scientometrics[J]. Scientometrics, 2004,61(3):457-465.

doi: 10.1023/B:SCIE.0000045121.26810.35

[78]He S Y, Spink A. A comparison of foreign authorship distribution in JASIST and the Journal of Documentation[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2002,53(11):953-959.

[79]Moed H F. Citation analysis in research evaluation[M]. Heidelberg: Springer Science & Business Media, 2006, 131-132.

[80]Wu D S, Lu X L, Li J P, et al. Does the institutional diversity of editorial boards increase journal quality? The case economics field[J]. Scientometrics, 2020,124(2):1579-1597.

[81]龚凯乐, 谢娟, 成颖, 等. 期刊论文引文国际化研究:以图书情报与档案管理学科为例[J]. 情报学报, 2018,37(2):151-160.

[82]Wormell I. Informetric analysis of the international impact of scienpngic journals:How "international" are the international journals?[J]. Journal of Documentation, 1998,54(5):584-605.

[83]Wu F, Djurovic G. 3I index:A new method to examine the competitiveness of countries' international publication productivity[J]. Malaysian Journal of Library & Information Science, 2018,23(1):85-102.

[84]Perakakis P, Taylor M, Buela-Casal G. et al. A neuro-fuzzy system to calculate a journal internationality index[C/OL]. Proceedings of Symposium on Fuzzy Logic and Soft Computing, 2005[2020-10-09]. http://astro.ft.uam.es/~mtaylor/CEDI2005.pdf.

[85]Calver M, Bryant K, Wardell-Johnson G. Quanpngying the internationality and multidisciplinarity of authors and journals using ecological statistics[J]. Scientometrics, 2018,115(2):731-748.

[86]Pontille D, Torny D. The controversial policies of journal ratings:Evaluating social sciences and humanities[J]. Research Evaluation, 2010,19(5):347-360.

[87]Pölönen J, Guns R, Kulczycki E, et al. National lists of scholarly publication channels:An overview and recommendations for their construction and maintenance[J]. Journal of Data and Information Science, 6(1):50-86.

[88]Vanclay J K. An evaluation of the Australian Research Council's journal ranking[J]. Journal of Informetrics, 2011,5(2):265-274.

[89]ERIH. ERIH PLUS criteria[EB/OL]. [2020-10-09]. https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/criteria_for_inclusion, 2018-02-01/2021-02-19.

[90]Cook H, Hardy A, Andersen H, et al. Journals under threat:A joint response from history of science,technology and medicine editors[J]. Medizinhistorisches Journal, 2009,44(1):1-5.

[91]Aleixandre-Benavent R, Peruginelli G, Filippo D D, et al. International visibilityand impact of national journals. A comparative study of Spanish.International visibilityand impact of national journals. A comparative study of Spanish and Italian legal journals[C/OL] Research Evaluation in the SSH Conference - RESSH, 2019[2020-10-09]. https://ressh2019.webs.upv.es/wp-content/uploads/2019/10/ressh_2019_paper_17.pdf.

[92]伍军红, 肖宏, 张艳, 等. 科技期刊国际影响力评价指标研究[J]. 编辑学报, 2015,27(3):214-218.

[93]俞立平, 袁永仪, 王作功. 学术期刊影响力指数CI改进研究[J]. 情报理论与实践, 2018,41(11):69-72.

[94]Salager-Zeyer F. Peripheral scholarly journals:Fromlocality to globality[J]. Ibérica,Revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos, 2015 (30):15-36.

[95]陆建平. 中国学术出版的国际化进程研究[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2017,47(5):51-66.

[96]李存娜, 吕聪聪. 中国英文人文社科期刊的国际化研究[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2015,30(4):168-183.

[97]Xu X. China ‘goes out’ in a centre-periphery world:Incentivizing international publications in the humanities and social sciences[J]. Higher Education, 2020,80(1):157-172.

[98]Alatas S F. Academic dependency and the global division of labour in the social sciences[J]. Current Sociology, 2003,51(6):599-613.

[99]Altbach P G. Leadership for world-class universities:Challenges for developing countries[M]// New York: Routledge, 2011: 205-223.

[100]Chou C P, University N C, Chan C F, et al. Governance and academic culture in higher education:Under the influence of the SSCI syndrome[J]. Journal of International and Comparative Education, 2017,6(2):63-75.

[101]Yang R. Internationalisation,indigenisation and educational research in China[J]. Australian Journal of Education, 2005,49(1):66-88.

[102]秦开凤. 新时代哲学社会科学学术期刊的功能定位[N]. 光明日报, 2017 -12-14(11).

[103]刘杨, 孙奕鸣. 中国英文社科学术期刊国际化发展矛盾与破解[J]. 中国科技期刊研究, 2020,31(6):644-650.

[104]刘杨. 中国社科学术期刊“走出去”现状研究[J]. 出版科学, 2014,22(3):63-69.

[105]杨思洛. 新时期我国人文社科成果国际影响力评价:问题与趋势[J]. 情报资料工作, 2020,41(3):20-25.