【摘 要】[目的]通过对比分析中外学术论文与期刊,更好地了解我国科学高质量发展道路上的优势和短板,并提出优化策略,助力建设现代化科技强国。[方法]基于Web of Science数据库分别对中美英德法日六个主要科技大国在不同学科方向的SCI、SSCI论文和期刊的数量与质量进行对比分析。[结果]一方面,我国在化学、数学、计算机科学、材料科学和工程学科的学术论文成果及国际影响力突出,但在医学和社会科学学科还有待提升;另一方面,我国各个学科的学术期刊发展水平明显落后于美国,相对于目前科研水平明显滞后。[结论]我国应鼓励发表高水平论文;补齐短板、谋划未来;向美英学习,加快建设一流国际期刊。

【关键词】学术论文;世界一流期刊;Web of Science;高质量发展

学术论文是科学研究或技术创造成果的具体体现[1];在科学研究和科学交流中扮演着不可替代的角色,发表高水平论文是科研创新性的重要体现。学术期刊是发表科研成果、进行学术交流并推动创新发展的重要媒介,是我国知识创新工程的重要组成部分[2];建设高水平学术期刊有助于促进学术交流、引领科技进步和提升学术话语权。我国已迈向高质量发展阶段,为进一步提升科学研究的质量和实际成效,我国相继出台了一系列政策,如2015年国务院办公厅发布的《关于优化学术环境的指导意见》,明确要求“更加注重科研成果的质量水平、创新性和社会价值,推动各类公共资金资助的科研成果优先在我国中英文期刊上发表”[3];2019 年中国科协等四部委联合发布《关于深化改革培育世界一流科技期刊的意见》,提出要“构建开放创新、协同融合、世界一流的中国科技期刊体系”[4]。这些持续推出的意见明确了高质量发展的目标下,提升学术成果水平,打造本国一流学术平台的重要性和紧迫性。

目前,基于论文和期刊的研究成果非常丰富。在论文方面,Wang[5]基于Scopus数据库分析对比了所有期刊和排名前5%的期刊收录的中国论文数量和质量,发现中国论文数量一直在增长,且质量发展态势良好;Leydesdorff[6]基于Web of Science (WoS)和Scopus数据库,指出21世纪前10年中国发表论文数量呈线性增长而非指数型增长,并预测中国与美国的论文数量交点出现在2020年之后;尼鲁帕尔•迪力夏提等[7]基于InCites数据库对中美两国在农学领域的论文进行宏观比较分析,指出我国Science Citation Index(SCI)论文整体质量呈向好趋势,农学领域论文产量突出,但缺少高影响力和高被引论文;孙瑶等[8]基于InCites数据库,发现1980—2017年我国国际科学论文产出量与被引频次排名逐年升高,但标准化引文指标总体呈现下滑趋势。在期刊方面,Tsay[9]比较分析了2002年Journal Citation Reports(JCR)收录的物理、化学和工程三个学科期刊的影响因子、被引频次和被引半衰期等指标,得出物理和化学学科的差异不显著,工程和物理(或化学)学科之间的平均差异普遍存在;吴畏等[10]基于2011年JCR得出,我国纯数学类期刊的国际影响力虽然已取得了显著提升,但与世界领先数学类期刊相比还存在明显差距;杨畅等[11]对我国化学学科SCI收录期刊近10年的发展态势及功能进行了分析,指出我国化学类期刊有着良好的发展基础,但是规模和影响力还有待提升;张芳英等[12]指出2019年我国中文科技期刊获得了前所未有的发展机遇,在国内外的学术影响力得到了进一步提升;尤骁等[13]基于2014—2018年JCR首次收录期刊数据分析了我国科技期刊发展态势。除此之外,还有学者对我国及欧美国家的学术期刊发展历史进行了梳理、总结[14;15;16]。

已有研究虽然对部分学科的论文及期刊状况进行了分析,但内容上大多数集中于某个或者某几个学科,所采用的数据也缺乏时效性,难以系统、全面地评估我国目前的科研能力和学术期刊发展水平。虽然近几年有一些针对期刊发展水平的研究,但定性分析居多,缺乏定量分析。本文拟从全学科视角,采用定性与定量相结合的方法对中外学术论文和期刊的发展现状与趋势进行对比分析,解构不同学科的表现,对我国科学高质量发展的优势和短板进行详细概述,以便更客观、清晰地找出差距,更有效地促进相关政策、战略的实施。

1 数据来源

WoS数据库是目前世界上最重要的学术论文数据库之一。Essential Science Indicators(ESI)是基于WoS数据库进行深度分析的研究工具,利用期刊论文数量和引文数据,对22个学科的科学家、机构、国家/地区、期刊的科研绩效和科研实力进行排名,从而确定在某个研究领域进入全球前列的论文、国家/地区、科学家和研究前沿等。其数据来源于WoS核心合集最近10年的SCI、SSCI (Social Sciences Citation Index)数据,论文类型包括Article和Review。本研究基于ESI数据库对中外不同学科领域的学术论文状况进行分析,数据采集日期为2019年10月11日,按照论文总数(Total Papers)、论文总被引频次(Total Cites)和高水平论文(Top Papers)数量进行收集。由于某些学科领域具有明显的可归类性(例如Biology、Microbiology和Molecular Biology都可以划归为Biology学科),因此,为了更好地展示数据结果,本研究对学科进行了适当的合并(表1)。

表1 学科分类划分依据

| 22个学科研究领域 | 13个归类领域 |

| Agricultural Sciences | |

| Plant & Animal Science | Agriculture |

| Engineering | Engineering |

| Clinical Medicine | |

| Immunology | |

| Neuroscience & Behavior | Medical Science |

| Pharmacology & Toxicology | |

| Psychiatry/Psychology | |

| Economics & Business | |

| Social Sciences, General | Social Sciences |

| Biology & Biochemistry | |

| Microbiology | Biology |

| Molecular Biology & Genetics | |

| Chemistry | Chemistry |

| Physics | Physics |

| Mathematics | Mathematics |

| Geosciences | |

| Space Science | Earth & Planetary Science |

| Computer Science | Computer Science |

| Environment/Ecology | Environment/Ecology |

| Materials Science | Materials Science |

| Multidisciplinary | Multidisciplinary |

JCR每年对86000多种期刊(只有被SCIE和SSCI收录的期刊才能出现在JCR中)的影响因子等指标进行统计,其收录了 WoS分类体系下SCIE和SSCI总计 229 个学科领域,每个学科领域的分类按照期刊的影响因子高低,平均分为Q1(前25%)、 Q2(26%~50%)、 Q3(51%~75%)、 Q4(76%~100%)4个区。本研究依据2018年版JCR对中外学术期刊进行比较分析,按照期刊分区、学科和国家进行数据收集。其中,学科的合并划分参照ESI学科分类方法,将224个学科领域(排除5个无法进行归类的学科)归纳为表1所示的13个学科。另外,统计学术论文和期刊评价指标中涉及的中外国家是WoS数据库中排名前6的国家,包括中国、美国、英国、德国、法国和日本。

2 中外学术论文概况

根据ESI数据库中的统计方法,以2009—2013;2010—2014;…,2015—2019每5年为计量单位的方式,统计2009—2019年中外各学科论文总数、论文总被引频次和高水平论文数。

2.1 论文总数分析

论文总数是指在一定筛选范围内的所有论文数量。例如,搜索时间选择2019年,国家选择中国,学科选择生物,则其对应的论文总数即是2019年中国生物学科的论文总数。Hirsch[17]在研究科研工作者的论文数量与论文被引频次之间的关系时认为,论文总数可以直接测度学术生产力。

2.1.1 整体概况

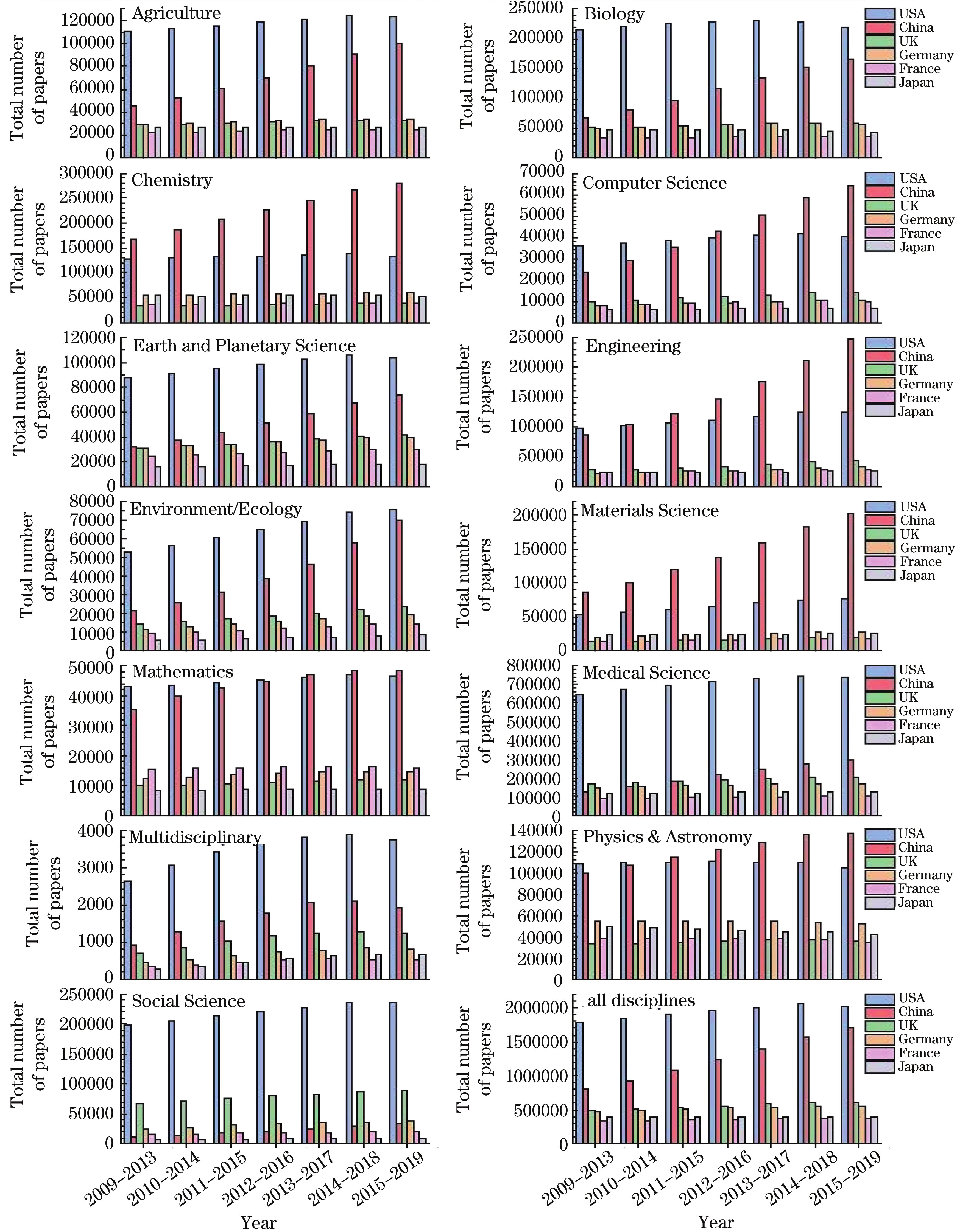

从图1所示的所有学科论文总数(每个5年内从左到右的国家依次为美国、中国、英国、德国、法国和日本,下同)来看,美国一直处于世界领先地位:在2009—2013年,其发表论文170多万篇,而位列第二的中国约为80万篇,不及美国的一半;在2015—2019年,中国发表论文总数超过170万篇,接近美国(200多万篇),其他国家变化不明显。由此可见,目前中国已成为论文数量大国,虽然总量还未赶超美国,但较2009—2013年已实现翻倍增长,对全球学术论文总产出的贡献率接近20%。

图1 论文总数的变化趋势

2.1.2 分学科情况

从学科来看,中国除交叉学科外(这可能与交叉学科是新兴学科,本身体量较小以及2019年的数据并非全年数据有关),其他学科的论文总数都显示出不同程度的增长。相比之下,美英德法日五国的变化趋于平缓,上下浮动较小。

具体来看,在化学、材料科学2个学科,中国在2009—2013年内发表的论文总数已超过其他国家,且以10%的平均速率在增长。在计算机科学、数学、物理&天体和工程4个学科,中国发表的论文数量逐渐赶超美国。其中,在物理&天体学科,中国在2011—2015年内发表的论文总数已略多于美国;在计算机科学学科,中国在2012—2016年内发表的论文总数已赶超美国;在数学学科,中国每5年发表论文总数与美国旗鼓相当,近5年内略有胜出。另外,在工程学科,虽然中国在2009—2013年发表的论文总数低于美国,但从第2个五年已赶超,现在是美国的近2倍。

中国在生物、地球科学、农业科学领域的发文数量,虽最初不及欧美发达国家,但差距在逐步缩小。值得一提的是,在医学和社会科学学科,美国相对于其他国家优势巨大,中国在这两个学科的对外输出较少,与美国的差距较大。但是,医学领域近年来发展态势向好,逐渐赶超英德,排名世界第二。

2.2 论文总被引频次分析

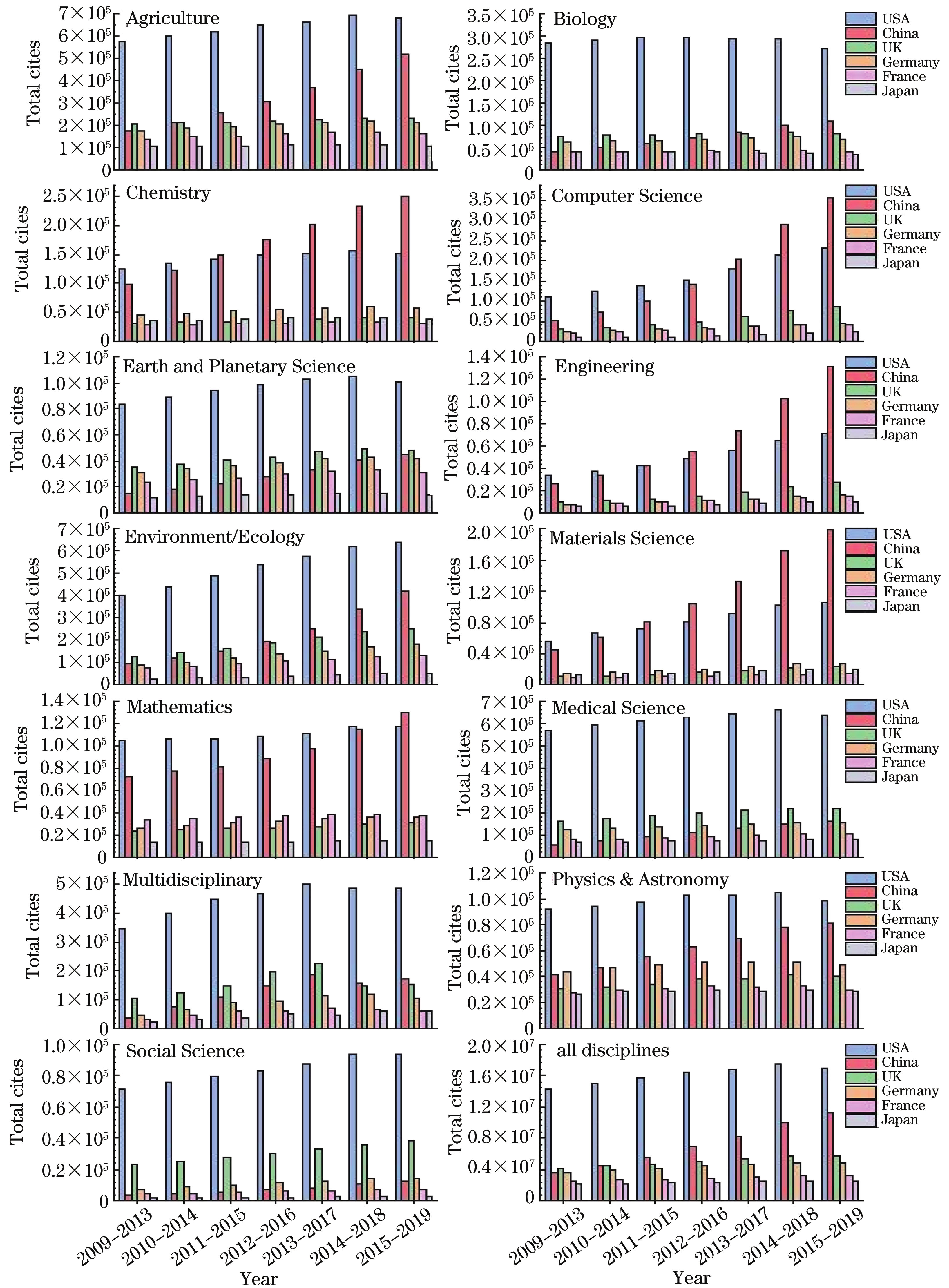

2.2.1 整体概况

论文被引频次在一定程度上反映了一篇论文被关注或认可的程度。在论文总被引频次方面(图2),中国从2009—2013年的360多万次到2015—2019年的1130多万次,增长了3倍。相比而言,美国、英国、德国、法国、日本分别增长了18%、39%、30%、29%、14%。在总量上,美国优势明显,在2009—2013年就已达到其他国家的3倍以上,并一直稳居世界第一。而中国的平均增速高达21%;从世界第4跻身世界第2;目前与美国的差距大幅缩小并远超其他国家。截止到数据采集日期,WoS数据库收录的中国论文数量为270多万篇,总被引频次约为3150万次,篇均被引频次为11.38次,略低于全球平均值(13.20次),而美国的篇均被引频次为19.21次,英国为20.11次,德国为18.20次,法国为17.68次,日本为13.28次。这表明,若以篇均被引频次作为论文质量的一个参考,中国和发达国家仍有一定差距。

图2 论文总被引频次的变化趋势

2.2.2 分学科情况

令人鼓舞的是,经过近些年的发展,中国在化学、计算机科学、材料科学、数学和工程5个学科的单学科论文总被引频次已赶超美国,位居世界第一,表明中国科研界在这些学科表现不俗。然而,从单学科论文的篇均被引频次来看,在6个国家中,中国在上述5个学科领域位列最后2名。

在农业、环境/生态、物理&天体3个学科,中国的单学科论文总被引频次虽然还没有赶超美国,但从2009—2013年到2015—2019年分别增长了2倍、5.6倍和1倍,目前与美国的差距逐渐缩小,而其他国家增速缓慢,或略有降低。在单学科论文的篇均被引频次方面,中国在这3个学科的排名依然靠后。

在生物、地球行星科学、医学和社会科学领域,中国虽然一直处于增长的趋势,但与欧美国家尤其是美国之间的差距依然显著。根据2015—2019年的数据,美国在这几个学科的单学科论文总被引频次分别是中国的2.5倍、2.2倍、4.0倍和7.4倍,单学科论文的篇均被引频次分别是中国的2.4倍、1.9倍、2.0倍和1.4倍。这表明,我国在生物、地球行星科学、医学和社会科学领域的国际影响力还不足。而在医学和社会科学两个学科,两国在单学科总被引频次方面的差距很大,又从侧面表明我国在这两个学科不仅影响力不足,国际产出也较少。

我国论文篇均被引频次与世界发达国家的差距表明,排除人口基数等因素可能对总数的影响,虽然我国在论文总数和总被引频次方面表现不俗,但要不断提升论文质量。

2.3 高水平论文分析

考虑到不同国家从事科学研究的人数不同,论文总量和论文总被引频次在反映一个国家在某个学科是否具有顶尖科研实力方面具有一定的局限性。为进一步衡量不同国家的科研实力,本研究对高水平论文展开分析。高水平论文是ESI发布的、以论文被引频次为标准的高学术影响力论文,包括高被引论文(Highly Cited Paper)和热点论文(Hot Paper)[18];不仅可以从微观角度反映出一篇论文的创新水平及质量,还可以从宏观角度反映出一个国家在某一学科的核心创造力及影响力。

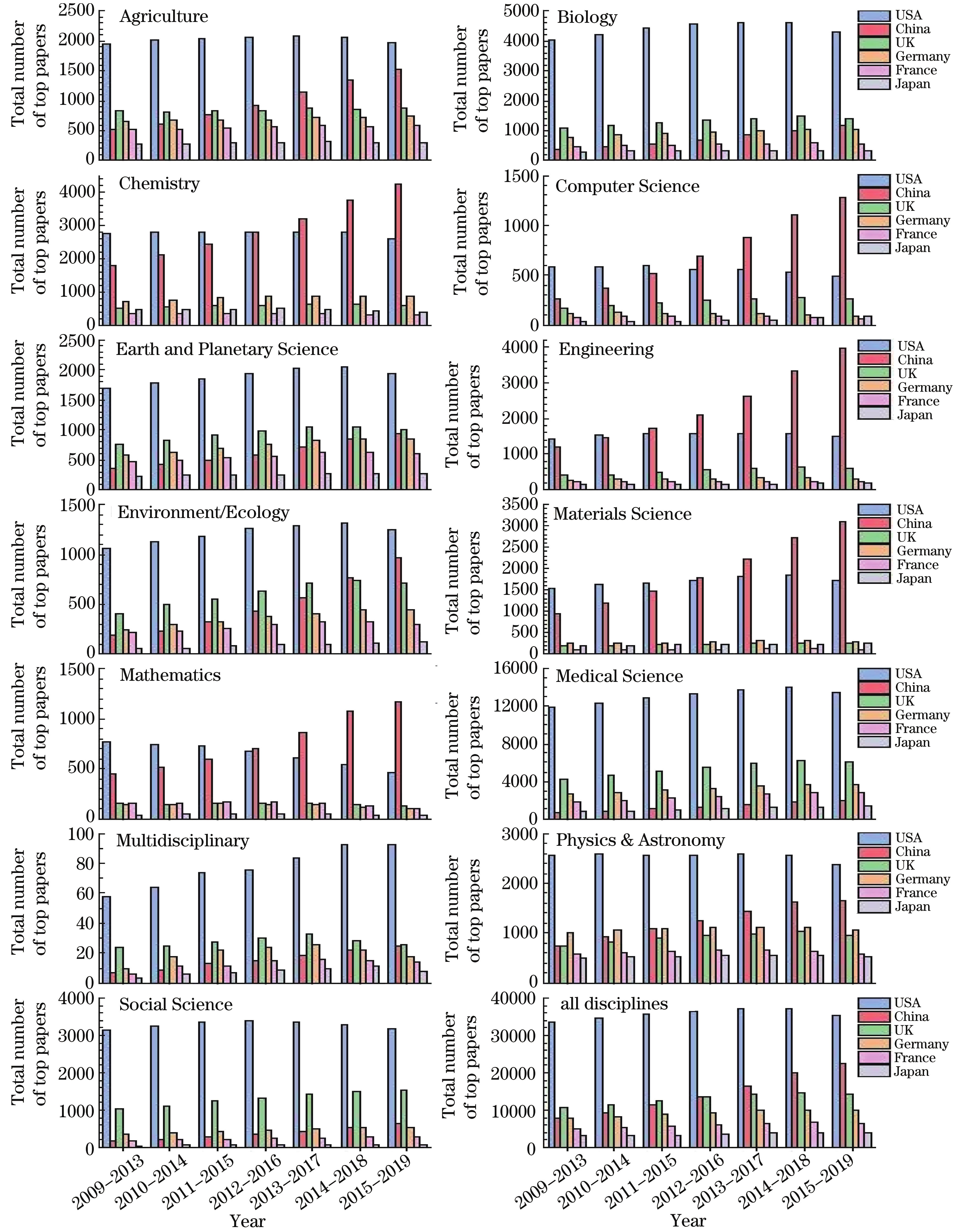

2.3.1 整体情况

从图3可以看到,美国在高水平论文总量上依然领先,从2009—2013年的3.3万余篇,到2015—2019年的3.5万余篇,虽然增量较少,但增速一直稳居世界第一。中国在2009—2013年只有7000余篇,位居世界第4;不到美国的1/5;但到2015—2019年总量达到2.2万余篇,仅次于美国,位居世界第二,平均增速为21%。其他4国增速非常缓慢,英国高水平论文总量超过1万篇,德国、法国、日本均低于1万篇。这表明近10年中国的整体科研实力和创新能力不断提升,核心竞争力和国际影响力也与日俱增。

图3 高水平论文数量的变化趋势

2.3.2 分学科情况

中国在化学、数学、计算机科学、材料科学和工程学科,单学科论文总数和论文总被引频次都已处于世界领先地位,其高水平论文总数在过去10年也一直保持增长趋势。其中,化学学科增长最慢,从2009—2013年到2015—2019年仅增长了1.36倍;计算机科学学科增长最快,增长了近4倍。目前中国在这些学科的高水平论文总数均已超过美国,平均是美国的2倍以上。相比而言,其他5个国家从2009—2013年到2015—2019年的高水平论文总数几乎没有变化,或有略微下降的趋势。由此可见,以单学科论文总数、论文总被引频次和高水平论文总数为参考,相对其他国家,中国在上述5个学科的科研水平具有一定的优势。

在农业、环境/生态、物理&天体和地球行星科学学科,美国单学科高水平论文总数即使增幅不大,但一直处于领先地位。中国在这些学科的起步很晚,但增速依旧显著,平均增速为20%;表明中国在这些学科的科研发展态势良好。

在生物、医学和社会科学学科,除中国外,其他国家增速缓慢,但是英美两国尤其是美国,始终以巨大优势稳居世界前列。2015—2019年的数据显示,美国在生物、医学和社会科学方面所拥有的单学科高水平论文总数分别是中国的3.7倍、6.9倍和5.0倍。单学科论文总数、论文总被引频次和高水平论文总数的比较结果表明,英美两国在医学和社会科学学科的科研实力和核心竞争力非常强,中国较之差距较大。

3 中外学术期刊情况

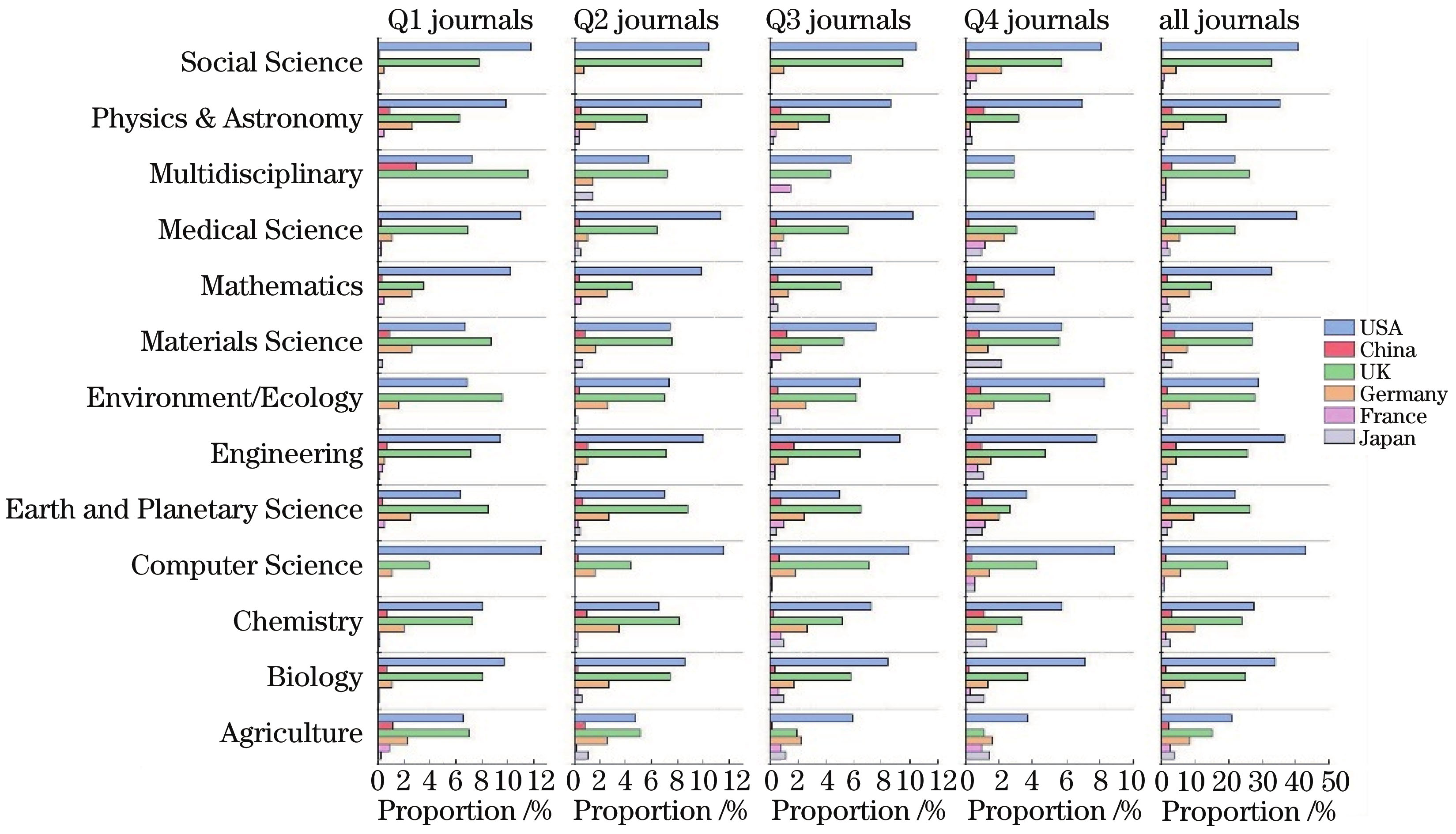

3.1 各学科JCR分区期刊比较

期刊是发表论文的平台,通常来讲,期刊的质量也能侧面反映发表在该期刊的论文质量。影响因子(Impact Factor;IF)是目前被广泛使用的期刊评价指标。由于不同学科具有的特点和发展水平不一样,学科之间影响因子差异较大,跨学科比较期刊影响因子意义不大。同一学科内,期刊的影响因子越高意味着该期刊刊载论文的质量平均而言也相对较高。同理,期刊为了提升影响因子也会尽可能地筛选出版高质量论文,由此形成良性循环。

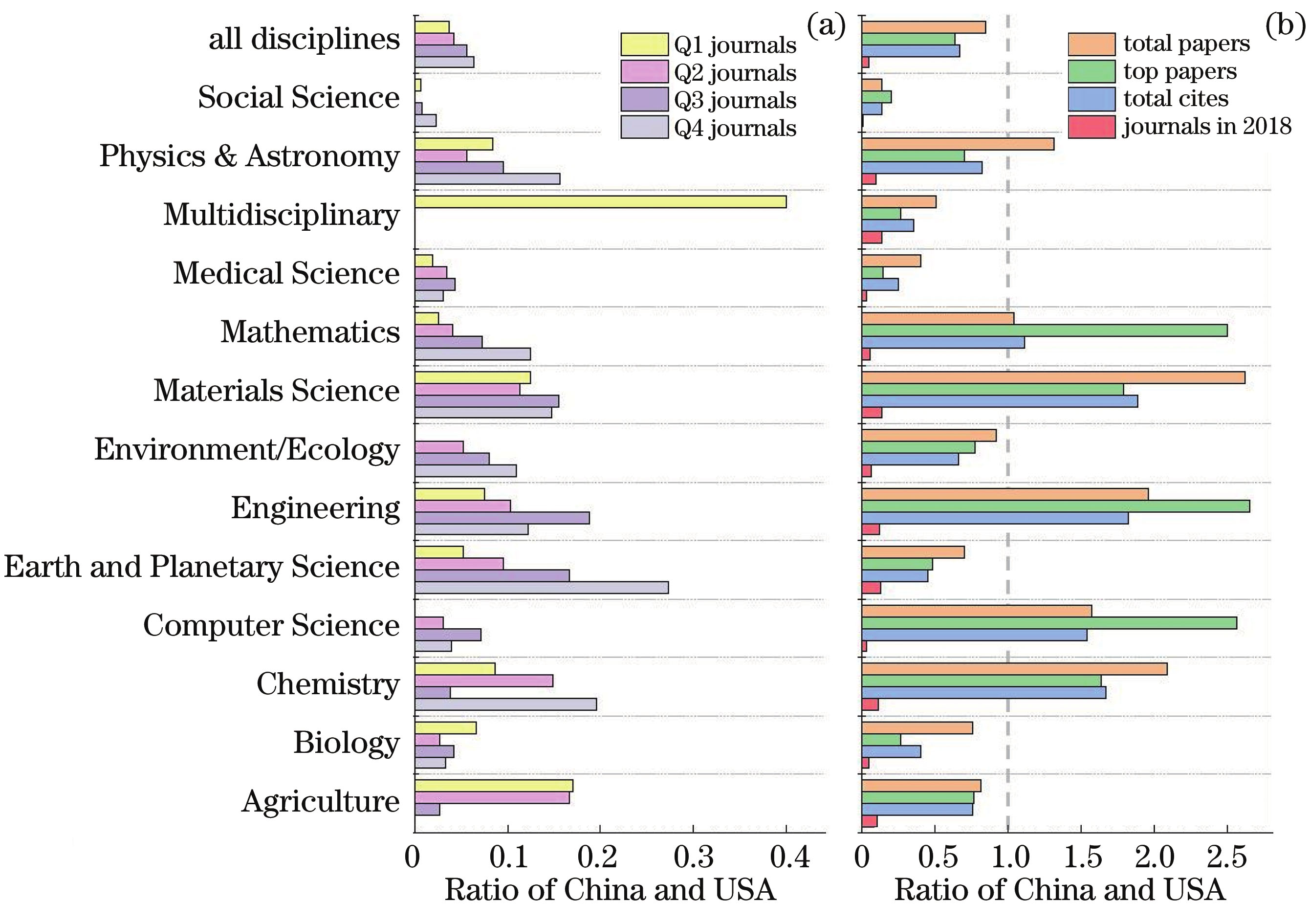

通过对中外学术论文的分析不难看出,中国各学科的学术论文无论从量上还是质上都有了巨大的飞跃,那么中国各学科学术期刊的发展状况如何?本研究根据2018年版JCR;分别对中美英德法日六国各学科的期刊数量进行了分区统计分析。为了比较不同国家在某一领域的期刊数量,本研究进一步将上述数据分别与各自学科期刊总数进行求商,得到最终的比例值,结果如图4所示(每个学科内的国家顺序从上到下依次为美国、中国、英国、德国、法国和日本)。

图4 中外各学科JCR分区期刊数量比例分布

由图4可知,无论是总量还是分区比较,美英两国在各个学科的期刊占比都遥遥领先于其他国家。换言之,中国在各个学科的SCI学术期刊数量和质量与美英相比差距巨大,在绝大部分学科总期刊占有量均不到3%。相比之下,美国在各个学科的总期刊占有量均超过20%;甚至在计算机科学、医学和社会科学3个学科的占比高达40%。即便是在单学科论文总数、论文总被引频次和高水平论文总数占优的化学、计算机科学、材料科学、数学和工程学科,中国的单学科总期刊占有量也低于5%;计算机科学学科甚至没有Q1区期刊。在单学科论文总数处于弱势的医学和社会科学学科,中国期刊占有量与英美国家的差距更明显:在医学学科,与美国相差30倍,与英国相差17倍;在社会科学学科,与美国相差120倍,与英国相差100倍。

3.2 中美两国之间的比较

鉴于美国在论文和期刊两方面的强势地位,本研究对中美两国进行了比较分析(图5),以便更清楚地展示中国目前的优势和短板。图5(b)所示为中美两国在2015—2019年的发表论文总数、高水平论文总数、总被引频次和2018年期刊数量的比值。从所有学科相应指标总数的比值来看,中国各指标都没有赶超美国。分学科来看:(1)物理&天体学科的论文总数已经赶超美国,但总被引频次和高水平论文数量与美国还有一定的差距,这说明我国虽然在物理&天体学科成果丰硕,但成果整体的认可度和影响力还不足;(2)化学、材料科学、计算机科学、数学和工程学科是我国相对具有科研产出优势的学科,其论文产出和影响力皆世界领先,尤其在数学、工程和计算机科学学科,其高水平论文数量均是美国的2倍以上。

图5 2015—2019年中美期刊与论文数量比值

(a)各分区期刊数量的比值;(b)论文数量及总被引频次的比值

期刊比值与论文各项指标比值的强烈反差,反映出我国期刊发展严重滞后。图5(a)所示为中美各学科分区期刊的数量(每个学科内的期刊分区从上到下依次为Q1、Q2、Q3和Q4区),可以看到,中国各个学科的期刊的收录数量都低于美国的一半,除交叉学科和地球行星科学学科外,其余学科的期刊数量甚至都不到美国的1/5;Q1区的期刊数量与美国的差距最大。

徐飞等[19]曾对1989—1993年中美英德法日六国被SCI收录的科技期刊进行了统计,结果显示,除中国外的其他五国中排名最后的日本,其期刊收录数量也是中国的近9倍,排名第一的美国更是中国的100多倍。近30年过去了,2018年版JCR显示,2018年中国被SCIE收录期刊数量已超过法国,与美国的差距也已缩小到十几倍,说明中国自然科学类期刊的发展水平和国际影响力呈向好的趋势。2018年中国社会科学英文期刊有68种[20];被SSCI收录的期刊数量仅有11种,美国期刊占有量是中国的100多倍,英国是中国的近100倍,德法日三国的分别占有量至少是中国的1倍多,这表明中国社会科学英文期刊的发展水平已显著滞后。

究其原因,语言差异或许是不容忽视的因素之一。据前人研究,97%的SCIE收录文章和95%的SSCI收录文章是英文文章[21];且英文期刊的影响因子普遍比非英文期刊高[22]。英语作为国际通用语言,其背后实际是英美两国过去几个世纪发展实力和全球影响积累的结果,从长期来看,中文作为使用人数最多的语言,完全可能随着中国的繁荣富强而在世界进一步扩大影响。但在近几十年内,英语是全球科学研究表达和交流的主流语言,中国如何办出、办好国际高水平的英文期刊,并以此为依托贡献中国科学智慧将是新时代中国科技工作者的责任与使命。

4 策略建议

4.1 推动科学研究高质量发展

目前我国已成为发表论文数量大国,2015—2019年发表SCI和SSCI论文总数超过170万篇,占全球总数的近20%;接近美国,远超其他国家。同时,论文总被引频次也位居世界第二,且与美国的差距大幅缩小,这彰显了中国科研成果的世界影响力。过去10年中国发表论文数量的快速增长得益于我国经济实力的快速提升,但同时也要看到,我国论文的篇均被引频次低于全球平均值,也低于美英德法日五国,高水平论文的比例有待提高。高质量发展科学研究势在必行。为此,我国在科研项目资助层面应大力鼓励和引导科技工作者加强原始创新、勇于创新、敢于超越,在基础性、原创性科学研究和关键技术等方面进行有益尝试和探索,要鼓励发表高质量论文,不能单纯地、盲目地追求论文数量。在评价机制层面,要注重评价原创性的新发现和新观点等标志性成果,注重创新质量和学术价值,要允许适当的、合理的科研试错,给予科研人才进行原创性研究的空间与时间。2020年《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施(试行)》[23]等相关文件鼓励科研工作者积极发表“三高论文”,即“发表在具有国际影响力的国内科技期刊、业界公认的国际顶级或重要科技期刊的论文,以及在国内外顶级学术会议上进行报告的论文”,这一政策有利于引导我国科研事业发展由量到质的转变。党的十九届五中全会也明确提出要以科技创新驱动经济高质量发展。鼓励引导科学研究高质量发展,有利于直接提升科技创新能力,加快科技强国建设。

4.2 补齐短板,谋划未来

本研究的多个量化指标分析结果显示,我国在化学、计算机科学、材料科学、数学和工程5个学科总体上已步入世界先进行列,与美国并驾齐驱,但在医学和社会科学学科的科研实力和核心竞争力远远落后于英美。我们要补齐短板,大力发展落后学科,如医学和社会科学等。2019年底暴发的新冠肺炎疫情表明医学科技的发展关乎全民健康福祉,关乎国家安全与社会稳定。我们要努力建设一支高素质、高水平的医学科研队伍,要大力鼓励医学科技创新和医学与其他学科发展融合,基于国家战略需求建立“新医科”的研究范式。我们要积极鼓励中国社会科学研究走向国际,在国际舞台上建设自己的学科体系、学术体系、话语体系,打造社会科学的中国学派,为加快建设社会主义文化强国、增强中国文化软实力、讲好中国故事、提升我国在国际上的话语权等发挥更大的作用。新一轮的科技革命和产业变革加速演进,新的学科分支和新的增长点不断涌现,学科深度交叉融合势不可挡。我们要通过体制机制创新,加快整合我国已有的优势学科力量,培养新兴研究方向,鼓励交叉学科研究,为催生新兴产业发展注入强劲动力,进一步形成“非传统”学科发展的新优势。

4.3 加快建设一流国际期刊

中国学术期刊的发展,不仅有利于提升我国学术研究的水平,更关乎我国在国际学术界的地位和形象。本研究的调查结果显示我国的国际期刊发展水平严重落后于美英等国家,相对于我国科研发展水平也严重滞后。目前,我国在多学科科研成果突出,已有建设高水平国际期刊的基础。中国科协等七部门联合实施“中国科技期刊卓越行动计划”[24];明确表示要“推进领军期刊建设,培育重点期刊、梯队期刊,鼓励创办高起点英文期刊”,这是建设世界一流期刊的一项战略性举措。党的十九届五中全会通过的关于制定“十四五”规划和2035年远景目标的建议,也明确提出“构建国家科技论文和科技信息高端交流平台”[25]。在新形势、新要求下,我们要注重继承我国优秀学术期刊建设的传统经验,同时向国际顶级期刊学习先进办刊经验,在计算机科学、化学等优势学科方面高标准建设我国的国际英文期刊体系,建设以科研人员为中心的办刊运行机制和专业团队,突出“专业、严谨、公平、开放”的办刊原则。另外,要在科技政策和人才评价机制方面适度地向国内优秀期刊倾斜,引导和鼓励中国科研人员不断将高水平论文发表在中国主办的高水平期刊上,形成良性循环。有重点、分步骤、多管齐下地助力期刊发展。

5 结语

21世纪之初“人才战略”的实施,十九大报告提出的建设社会主义现代化强国之“科技强国、人才强国”战略的实施,促进全社会不断营造出“尊重科学、尊重人才”的良好氛围,使得科学家队伍不断发展壮大、科研水平不断迈向新的台阶。学术论文在很大程度上反映了一个国家的科技发展进程,学术期刊在很大程度上也会影响这一进程。本研究通过对中外学术论文和期刊数量及质量的比较分析,更为客观和清晰地认识到我国在不同学科的科研发展现状与趋势,并提出相应的建议。我国科学的高质量发展任重道远,未来需要社会各界的共同努力。需要注意的是,本研究仅从论文和期刊角度进行分析,其中表征论文质量的指标主要为被引频次,有一定的局限性,未来需要从多个角度来更好地评价各国的科研发展水平。同时,本研究的期刊统计只基于JCR发布的数据,并未涉及中文期刊的发展现状,未来需要更多的细致研究。

参考文献

[1]岳晓旭, 袁军鹏, 黄萃, 等. 基于ESI学科分类的中国科研国际合作主导地位变迁分析[J]. 科学学与科学技术管理, 2018,39(4):3-17.

[2]刘振兴. 对推动我国科技期刊可持续发展的几点意见和建议[J]. 中国科技期刊研究, 2005,16(3):269-271.

[3]国务院办公厅. 国务院办公厅关于优化学术环境的指导意见[EB/OL]. (2015-12-29)[2020-04-02]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-01/13/content_10591.htm.

[4]新华网. 四部门联合印发《关于深化改革培育世界一流科技期刊的意见》[EB/OL]. (2019-08-19)[2020-04-01]. http://www.xinhuanet.com/science/2019-08/19/c_138320888.htm.

[5]Wang L L. The structure and comparative advantages of China's scienpngic research:Quantitative and qualitative perspectives[J]. Scientometrics, 2016,106(1):435-452.

[6]Leydesdorff L. World shares of publications of the USA,EU-27,and China compared and predicted using the new Web of Science interface versus Scopus[J]. El Profesional de la Informacion, 2012,21(1):43-49.

[7]尼鲁帕尔•迪力夏提, 郭静利. 中美农学领域科研论文比较分析[J]. 安徽农业科学, 2020,48(22):229-232,238.

[8]孙瑶, 王贤文. 改革开放以来中国国际科学论文产出的计量分析:基于InCites数据库的研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2018,39(12):46-53.

[9]Tsay M Y. An analysis and comparison of scientometric data between journals of physics,chemistry and engineering[J]. Scientometrics, 2009,78(2):279-293.

[10]吴畏, 陈光宇. 我国纯数学类SCI(E)期刊国际影响力的探析:基于2011年JCR数据库的统计分析[M]//刘志强. 学报编辑论丛. 上海: 上海大学出版社, 2013: 248-259.

[11]杨畅, 翁彦琴, 马建华. 基于文献计量学方法的中国化学学科SCI收录期刊发展态势分析[J]. 中国科技期刊研究, 2020,31(2):215-222.

[12]张芳英, 王婧, 刘志强, 等. 肩负服务科技重要使命建设卓越中文科技期刊:2019年我国中文科技期刊出版盘点[J]. 科技与出版, 2020(3):47-57.

[13]尤骁, 宋海艳, 谈毅. 基于2014—2018年JCR首次收录期刊的我国科技期刊发展态势分析[J]. 出版发行研究, 2020(4):66-71,111.

[14]刘永红. 欧美学术期刊的诞生、发展及其启示[J]. 河南大学学报(社会科学版), 2020,60(1):136-143.

[15]黄英娟, 孙一依, 孟令艳. 美国化学会期刊群分析与启示[J]. 科技与出版, 2020(2):42-50.

[16]卓宏勇. 中国科技期刊改革开放40周年回顾与展望[J]. 编辑学报, 2018,30(6):553-557.

[17]Hirsch J E. An index to quanpngy an individual's scienpngic research output[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2005,102(46):16569-16572.

[18]Citation thresholds[EB/OL]. (2020-11-24)[2021-01-16]. https://esi.clarivate.com/ThresholdsAction.action.

[19]徐飞, 陈发俊. 中国科技期刊科技创新水平量化分析[J]. 科学学研究, 2000,18(4):88-94,110.

[20]余倩. 我国英文人文社会科学期刊现状及分析[J]. 图书馆杂志, 2019,38(12):59-66.

[21]Liu W S. The changing role of non-English papers in scholarly communication:Evidence from Web of Science's three journal citation indexes[J]. Learned Publishing, 2017,30(2):115-123.

[22]Sangwal K. Some citation-related characteristics of scienpngic journals published in individual countries[J]. Scientometrics, 2013,97:719-741.

[23]中国科学院. 关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施(试行)[EB/OL]. (2020-02-23)[2020-05-14]. http://www.cas.cn/zcjd/202002/t20200223_4735451.shtml.

[24]操秀英. 科技部等七部门实施中国科技期刊卓越行动计划[N]. 科技日报, 2019-09-23(1).

[25]人民网. 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议[EB/OL]. (2020-11-04)[2021-01-17]. http://cpc.people.com.cn/n1/2020/1104/c64094-31917780.html.