【摘 要】对国内新闻研究中的情感进行文献计量与内容分析,从整体情况、内容类别、媒介属性、情感元素四大维度系统梳理我国的“新闻情感”研究后发现,我国新闻研究中的情感呈现出延续与变化的特色。自20世纪90年代开始,情感元素一直存在于我国的新闻研究中,学者对于新闻情感的研究呈现增长趋势,倾向于聚焦国内或结合国内外语境进行分析,新闻与传媒凭借学科优势占据研究的主导地位。我国学者大多从新闻理论、新闻业务领域探讨情感,新闻评论、灾难新闻、民生新闻、体育新闻、财经新闻、突发事件的报道中更加倾注情感。传统媒体在早期是新闻情感研究的重心,随着新媒体的蓬勃发展,探讨新媒体新闻情感的研究逐渐超越传统媒体。我国新闻研究对情感的探析,更多地秉持中性平衡的态度,大多聚焦个体而非集体,在情感表露中对新闻从业者的关注超过了新闻对象。

【关键词】新闻研究;情感;文献计量;内容分析

客观、公正一直被视为新闻报道的准则,作为新闻学的金科玉律。[1]传统的新闻客观性理念往往拒绝情感对新闻业的参与,认为情感会危害新闻的客观、理性和公正。[2]因此,在过往西方的新闻学研究当中,学者们往往将情感排斥在新闻研究之外,忽略了其在新闻研究中的价值与作用。近年来,这种研究相对稀缺的局面逐渐被打破,西方新闻学研究开始关注情感因素及其影响。随着碎片化与多样化新闻报道的日益凸显,新闻与情感之间的关系研究成为一个迅速升温的研究议题,开辟了尤其关注数字新闻中情感的相关研究议程。[3]

将视线从西方移回国内,在我国的新闻学研究中,情感在新闻研究中处于怎样的位置?既有新闻研究中关于情感的研究情况如何?是否也出现了类似西方的“情感转向”?基于此,本研究通过系统的文献回顾与梳理,对我国新闻研究中的情感内容进行分析探讨。

一、我国新闻研究中情感呈现的态势与特点

新世纪以来,随着新媒体技术的飞速发展和媒介化程度的日益加深,我国新闻学研究向纵深推进,体现在研究领域不断拓展、研究内容不断深化、研究方法更加多样、研究成果更加丰实。[4] 2005年,陈力丹教授从十大领域概述了新闻学研究的情况:对新闻传播现象本身的研究、新闻真实问题研究、新闻价值研究、新闻法治研究、舆论监督研究、新闻职业精神与职业规范研究、电视研究、传媒经济研究、网络传播研究、新闻业务研究。[5]知识图谱的兴起与应用,可以直观展现学科知识结构与前沿发展态势,有助于了解新闻学研究的核心领域。例如,一项基于中文社会科学引文索引CSSCI(2000—2011)新闻传播学研究热点知识图谱的分析表明,新闻业务是新闻传播学的核心领域,逐渐从泛化讨论新闻工作、新闻报道转为具体研究,期刊研究、数字出版成为关注热点,研究内容从广播、电视逐渐转向网络传播、新媒体。[6]石磊等人则以国家社会科学基金立项项目为分析对象,勾勒出我国新闻传播学研究的主要视阈和基本态势,发现新媒体与媒介融合、国际传播、媒介经营与管理、受众与舆论引导成为新闻传播学领域备受关注的论题。[7]纵览上述研究,我国新闻学研究在夯实新闻史论、新闻业务、广播电视、传媒经济、新闻法治、编辑出版等经典领域的基础上,不断随着媒介环境的变化和传媒产业的发展进行调整与丰富,增添了新媒体与媒介融合、国际传播与国家形象、突发事件与舆论引导、数字新闻学等新议题。因此,本研究试图采用文献计量等方法,梳理并探析我国新闻研究中的情感呈现的态势与特色。

Q1:我国新闻研究中的情感呈现出怎样的整体概况?

Q2:不同研究领域和新闻类型中的情感研究具有怎样的特征?

事实上,新闻业从未能把“情感”拒之门外。在新闻生产中,新闻工作经常将情感考虑在内,进而塑造讲故事和呈现的方法。梅尔薇•潘蒂(Mervi Pantti)通过研究芬兰广播记者对在报道中适当使用情感的看法,发现虽然记者对“情感新闻”(emotional news)高度批评,但鉴于情感表达在促进观众理解方面的关键作用,记者们普遍认识到情感表达的重要性。[8]此外,对新闻文本的研究表明,即使是传统的硬新闻,比如荣获普利策奖的新闻调查,情感也参与其中。情感是通过与“情感性的策略仪式”(strategic ritual of emotionality)关联的常规实践而被建构到新闻中的。[9]在新闻学研究中,生产实践和新闻文本是研究重点,通过个性化叙事构建情感的新闻实践对受众参与度有显著影响。[10]

我国媒体注重宣传功能和舆论导向,因此,情感成为多种新闻报道(灾难新闻、民生新闻、体育新闻、军事新闻等)中的常见内容。陈阳等人以1993—2018年中国新闻奖一等奖作品为研究样本,探讨了我国报纸新闻中的情感性因素。在146篇获奖文章中共出现975处情感性叙述,记者在文本里直接表露自己而非新闻人物的情感,再现集体性而非个人化的情感,表达正面而非负面的情感。[11]灾难新闻作为带着“泪水”“情感”“价值观”的新闻文本,是一类情态信息丰富的新闻类型。在抗震救灾报道中,一些报刊头版用大面积的黑色调哀悼受难者,一些电视节目主持人在报道新闻的过程中眼眶湿润……这些都是灾难新闻情感性的表现。[12]民生新闻中的“情感”更多的是指“人情味”(human interest),在报道中包含大众情怀,体现以人为本的人文关怀,增强新闻的亲和力和贴近性。[13]值得注意的是,我国新闻报道中蕴含的情感性因素,不是对客观性理念的背离,而是讲求新闻报道中情感的投入要以事实为基础,只有事实支撑才能防止情感的偏差与扭曲。[14]除了新闻文本蕴藏情感,在报道新闻中也鼓励记者充满感情,挖掘新闻中蕴含的情感,增强新闻感染力,引起读者共鸣。[15]

Q3:我国新闻研究中不同的情感元素是如何呈现的?

Q4:新闻研究中关注不同媒介的情感呈现何种特点?是否存在差异?

在我国,情感不仅出现在纸媒的报道和评论中,电视新闻、新闻图像等视听媒介也强调情感的作用。2017年春节期间,《新闻联播》的报道常以充溢情感的方式呈现,以真实情感为逻辑线索,让情感和故事按照原生态的、自然延展的面貌出现。[16]与此同时,“新春走基层”系列报道之《零点后的中国》以共性的情感作为叙事核心,聚焦消防员、外卖小哥等平凡人物,围绕细节展开,引起广泛的社会情感共鸣。[17]

随着社交媒体的迅猛发展,传受双方的界限日益模糊,人人皆可能成为“偶然记者”(accidental journalists),他们没有接受过专业训练,从第一人称、高度具体化的角度拍摄和讲述,往往更加情绪化。[18]除了受众的个人情感渗透,我国很多专业媒体的微博和微信账号也开始尝试容纳更多情感性内容,语气强烈、故事化叙事等表达方式层出不穷,观点、情绪、立场等情感化诉求已经成为网络传播时代的重要传播手段和诉求点,甚至其重要程度已经超过了事实本身。[19]正如彭增军谈及,“如果说新闻的客观与主观、理智与情感在传统新闻实践中并非水火不容,那么在社交媒体时代,感性新闻(affective journalism)的回归或者转向更是不可避免”。[20]

二、研究方法与编码设计

本研究将文献计量与内容分析法结合,系统梳理并分析我国新闻研究中的情感元素。本文以中国知网(CNKI)数据库作为文献来源,以“新闻”“情感”“情绪”作为关键词,检索表达式为:(SU=‘新闻’AND TKA=‘新闻’)AND(FT=‘情感 $ 5’OR FT=‘情绪 $ 5’),即在主题且篇名、关键词、摘要范围内检索 “新闻”,且“情感”或“情绪”在全文出现不少于5次,数据库选择“学术期刊”且限定为中文文献,文献来源限定为北大核心、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊,未设置时间范围,检索时间为2020年12月15日。初次检索得到2252条结果,对标题、摘要进行筛选后剔除不相关文献1695篇,对剩余557篇文献进行去重后,最终确定有效文献427篇。

根据文献综述,本研究编制了我国新闻研究中情感内容的编码表,内容涵盖研究整体情况(发表时间、学科分布、研究语境)、内容类别(研究领域、新闻类型)、媒介属性(媒体类型、媒介元素)、情感元素(情感表露、情感主体、情感指向)(编码表详见表1)。

表1 新闻学研究中的感情内容编码表

| 维度 | 变墩 | 编码 |

| 整体概况 | 发表年份 | 直接录入发表年份 |

| 学利分布 | 按照CNKI心中每篇论文所属的学科“专题”直接录入 | |

| 研究语境 | 同内=1;国际=2;混合或不区分=3 | |

| 内容类别 | 研究领域 | 新闻业务=1;新闻理论=2;新闻史=3;新闻法规与伦理=4;其他=5 |

| 新闻类型 | 直接录入后由编码员归纳整理统计 | |

| 媒介属性 | 媒体类型 | 报纸=1;广播=2;电视=3;网络=4;其他(VR、AR、AI等新兴媒体类型)=5;混合或不区分=6 |

| 媒介元素 | 文字=1;声音、音频=2;图像、摄影=3;影像、视频=4;其他(含VR、AR、AI等新兴媒介技术)=5;混合或不区分=6 | |

| 情感元素 | 情感表露 | 内容包含新闻从业者的情感表露=1;内容包含新闻对象的情感表露=2;新闻从业者和新闻对象的情感表露都包含=3;不区分=4;未提及=5 |

| 情感主体 | 个人=1;集体=2;多种主体(含个人、集体) =3;不区分=4;未提及-5 | |

| 情感指向 | 正面=1;负面=2;中性=3 |

文献编码由3位编码员完成,计算Kappa和Krippendorff's Alpha检测信度。[21]经过初步培训后随机抽取样本的10%即43篇,由3位编码员依据文献标题及摘要进行试编码。试编码中3位编码员间两两比较的Kappa检测结果分别为0.60、0.60、0.91,Krippendorff's Alpha为0.76。为了确保编码信度,经过讨论和进一步培训后,再次随机抽取了20篇文献进行试编码,信度检测结果Kappa达到0.80,Krippendorff's Alpha达到0.90。编码员间信度检验结果符合编码要求,3位编码员进行正式编码并完成所有文献的编码。

三、我国新闻情感研究的整体情况分析

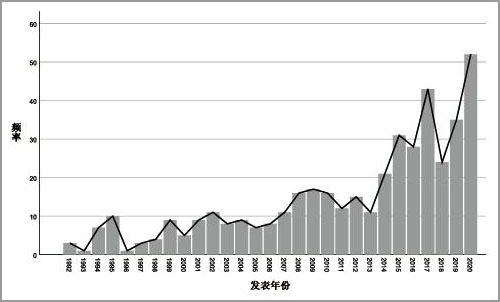

通过对论文发表时间进行统计发现,我国新闻研究对于“情感”的关注始于20世纪90年代初,整体呈现增长趋势,近几年增速提升明显。具体而言,20世纪90年代至21世纪初,新闻研究中关于情感的论文很少且变化幅度不大,年均不超过10篇;2007年后,研究数量开始缓慢增长,但截至2013年,年均发表论文未达到20篇;从2014年开始,相关研究数量激增,2020年相关研究论文数量达到52篇(见图1)。

图1 我国新闻情感研究论文发表数量的历史性变化

通过将论文发表变化的时间节点与时代背景和重大事件结合分析可以发现:20世纪90年代初,国内学界的“新闻情感”研究刚刚萌芽,于1995年达到第一个高点,此时的研究论文围绕“新闻情感”展开了基础性探讨,尝试回答什么是新闻情感[22]、情感因素在新闻中的作用[23]、新闻记者的情感意识[24]等问题。此后,关于“新闻情感”的研究论文数量未见明显增长。2008年,以汶川大地震、北京奥运会作为个案探讨情感因素与媒介表达的研究论文如雨后春笋般冒出,使得这一年关于“新闻情感”的研究论文涨幅明显。2020年,新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延,出现了一大批与新冠疫情相关的新闻情感研究,将关于“新闻情感”的研究推向历史新高。

1.我国新闻情感研究的学科分布

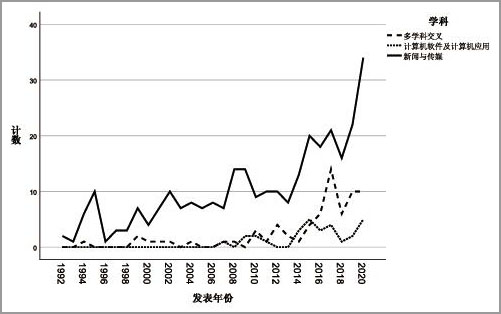

从学科分布来看,新闻与传媒凭借专业优势占据研究的主导地位,比例超过70%;有70篇论文从多学科交叉(包含两个或两个以上学科)视角对“新闻情感”进行了研究,占比达到16.4%;另有29篇(6.8%)从计算机软件及计算机应用领域对“新闻情感”进行了探析;其他学科(体育、军事、中国语言文学、外国语言文学、图书情报、戏剧影视等)也有关于“新闻情感”的研究,但均少于10篇。因此,本研究对论文发表数量最多的三大学科领域进行了深入分析。

从图2可以看出,新闻与传媒学科对“情感”的研究一直处于领先地位,远高于多学科交叉视角下的研究,而计算机相关学科对“新闻情感”的研究于2007年才首次出现,并在此后呈现增长的趋势。可见,近5年来,由于对跨学科研究的重视以及计算社会科学的勃兴,多学科交叉特别是计算机相关领域对“新闻情感”的研究涨幅明显。

图2 我国新闻情感研究主要学科领域的历史性变化

在研究语境方面,我国大多数与“新闻情感”相关的研究并未区分国内外语境或是将国内外情况结合起来分析,比重接近一半(49.9%)。在明确研究语境的文献中,有193篇(45.2%)文献聚焦国内,而专注国际语境的研究论文仅有21篇(4.9%)。不难看出,我国的新闻情感研究更倾向于聚焦国内或者结合国内外语境进行分析探讨。

2.我国新闻情感研究的内容类别

本文从研究领域、新闻类型两方面分析我国“新闻情感”研究的内容类别。研究领域方面,本研究重点关注了我国新闻学研究的重要领域,如新闻业务、新闻理论、新闻史、新闻法规与伦理等。结果显示,新闻理论领域对情感进行研究的论文最多,占比达62.8%,涉及客观性与情感性关系的探讨、新闻文本中的情感倾向性研究、新闻报道的话语方式、情感因素与媒介表达等议题。新闻业务领域的情感研究紧随其后,占比34.9%,涉及新闻从业者如何把握情感、新闻采访、写作、摄影、播音中如何运用情感、如何提升新闻的“情感温度”等议题。

历时性发展变化上,起初,我国的新闻情感研究主要涉及新闻理论与新闻业务, 2003年之前新闻业务占据领先地位,2007年后新闻理论领域情感的研究逐渐赶超,差距逐步拉大。值得注意的是,无论是新闻理论还是新闻业务对情感的研究在2017至2018年间均急剧下降,并于2018年后迅速回升。2010年之后,新闻法规与伦理领域开始关注情感相关议题,但数量一直未出现明显上涨。新闻史领域直至2015年才崭露头角,研究数量还比较少。

结合我国新闻学研究的历史发展阶段可以进一步理解上述现象。我国的“新闻情感”研究在早期业务与理论“并驾齐驱”,尤其随着媒介融合理论引入中国,业界掀起了探索媒介融合的实践热潮,学界就概念、影响、规制、方法策略、发展趋势、业务操作等内容进行了分析探讨,[25]研究成果丰硕,其中不乏研究“新闻情感”的佳作。自2013年起,对“新闻情感”进行理论研究的数量急速上升,一方面得益于学者们通过内容分析、数据挖掘、机器学习等多元研究方法探析新闻报道中的情感;[26]另一方面,跨学科研究的涌现,赋予“新闻情感”研究更宽广的理论视野,许多学者从新闻文本的情感倾向出发预测股价变动[27]、房产价格 [28]等。

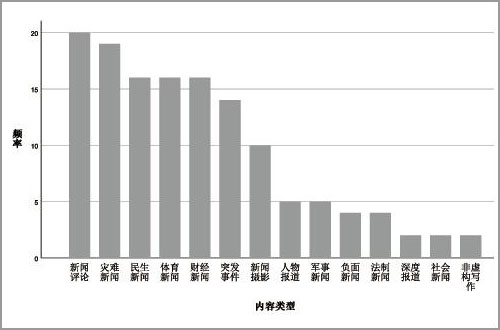

图3 我国新闻情感研究内容类型的发布情况

新闻类型由编码员直接录入后统计归纳,标题或摘要中未明确提及新闻类型或提及频率小于2的文献归类为“其他”(n=292,占比68.4%)。如图3结果显示,研究新闻评论、灾难新闻、民生新闻、体育新闻、财经新闻、突发事件、新闻摄影中“情感”的论文较多。研究表明,情绪唤起对新闻传播一直存在着重要作用,从标题的制作到图片的运用均涉及对于受众感官刺激的考虑,意图唤起受众情绪从而激发其兴趣。[29]从出现频率较高的灾难新闻、民生新闻、体育新闻来看,这些新闻类型更容易倾注情感。

3.我国新闻情感研究的媒介属性

媒介属性在本研究中聚焦媒体类型和媒介元素两方面。对媒体类型的统计显示,超过半数(54.8%)的“新闻情感”研究并未区分媒体类型或研究多种媒体;占比较高的媒体类型为电视(15.9%),网络(14.8%)、报纸(10.8%)紧随其后,广播(0.9%)相关的“新闻情感”研究很少。

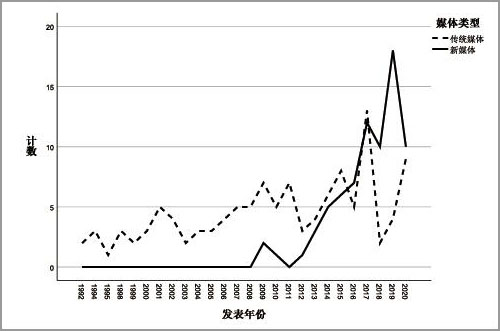

为了深度探讨我国“新闻情感”研究中媒体类型的历时性变化,本研究对传统媒体(报纸、广播、电视)和新媒体进行了比较分析。图4结果显示,我国新闻情感的研究从2008年后开始关注新媒体领域,传统媒体“新闻情感”的研究数量于2016年首次被新媒体超越,并逐渐成为我国新闻情感研究中的热点。 以2018年为起点,新媒体领域对于“新闻情感”的研究呈现上升势头。

图4 我国新闻情感研究中媒体类型的历史性变化

从学科分布视角来看新闻情感研究的媒体类型,新闻与传媒领域的学者多以混合或不区分媒体类型的方式开展情感研究,其次是传统媒体,这说明学者依旧对传统媒体保持着较高的关注度,可以从近年来我国传统媒体不断进行探索转型的实践中略窥一二。值得注意的是,在交叉学科和计算机相关领域,相比传统媒体,学者们更关注新媒体。

在媒介元素方面,新闻情感研究中涉及的媒介元素大多是混合或不区分的(45.7%),说明大部分研究面向两个或多个媒介类型,也反映出媒介融合的态势。其次,探究文字元素“新闻情感”的论文最多(28.8%),影像和视频(14.4%)次之,图像和摄影(5.6%)、声音和音频(2.1%)的研究较少。随着VR、AR、AI等新兴媒介技术的蓬勃发展,运用新技术辅助新闻情感传播的研究也随之出现。

4.我国新闻研究中的情感元素

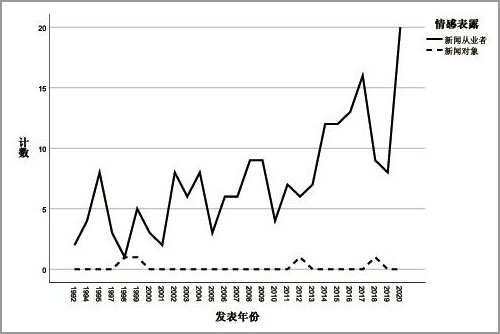

情感表露、情感主体、情感指向共同构成本研究中情感元素的分析维度。在情感表露中,接近200篇(46.1%)论文明确提及新闻从业者的情感表露,只有4篇(0.9%)论文专注于新闻对象的情感表露;新闻从业者和新闻对象的情感表露均包含的有65篇(15.2%);超过100篇论文未提及情感表露(24.4%)(见图5)。

图5 我国新闻情感表露研究的历史性变化

研究通过一组卡方检验分析情感表露与其他要素之间的关系。结果显示,情感表露与情感指向(x2=41.58,df=8,p<0.001)、语境(x2=25.03,df=8,p<0.01)、研究领域(x2=43.76,df=12,p<0.001)相关。新闻从业者的情感表露以中性最多,正面次之,负面最少;新闻对象的情感表露大多是中性的。在明确研究语境的论文中,52.3%的论文探讨国内新闻从业者的情感表露,在国际语境下讨论新闻从业者情感表露的论文少之又少。我国新闻理论领域探讨新闻从业者情感表露的论文最多,新闻业务领域探讨新闻从业者情感表露的论文次之。不管是新闻从业者还是新闻对象的情感表露,新闻法规与伦理、新闻史领域均很少涉及。

情感主体方面,近半数(47.5%)的论文研究个人作为情感主体,而以集体作为情感主体的研究很少(4%);提及多种主体(含个体、集体)的论文不多(5.9%);15%的论文未区分情感主体,118篇论文未提及情感主体(27.6%)。可见,国内新闻情感研究更关注个人,从集体视角切入的研究相对少一些。与之相对应,对情感主体与情感表露的卡方检验显示,不同主体的情感表露存在显著差异(x2=516.53,df=16,p<0.001),这意味着现有研究大多从新闻从业者视角出发,在新闻业务和新闻理论上集中探讨新闻从业者个人如何把握情感、如何体现“人情味”,对集体情感进行的研究较少。

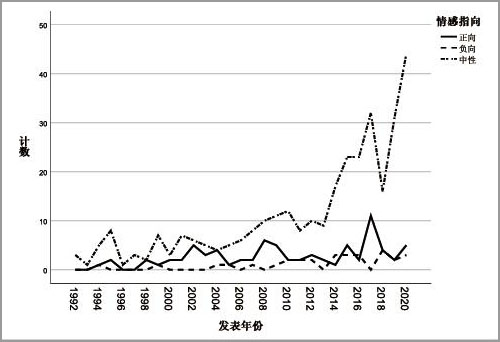

情感指向方面,320篇论文体现的情感是中性的,占比高达74.9%;77篇(18%)是正面的, 30篇(7.1%)是负面的。可见,目前国内新闻研究谈及情感时,很大程度上秉持平衡的立场(见图6)。

历时性变化方面,“新闻情感”研究的中性指向也占很大部分,并呈现上升趋势。2013年以来,负面情感指向的研究有缓慢增长趋势,这与“后真相”时代网络空间中情感的负性转向有关。随着移动互联网及新媒体技术的高速发展,人们进入了情感大于事实的“后真相”时代,匿名化的社交媒体成为网民意见表达和情感宣泄的绝佳场所,加剧了网络空间中非理性情感的聚集和蔓延。

图6 我国新闻情感指向研究的历史性变化

此外,对情感指向与媒体类型的卡方检验显示,不同媒体的情感指向存在显著差异(x2=46.35,df=10,p<0.001)。对报纸、广播、电视等传统媒体的情感指向研究以正面为主,对网络媒体的情感指向研究以负面为主。情感指向还与研究领域(x2=66.04,df=6,p<0.001)相关。新闻业务、新闻理论领域,对于中性平衡的强调占据主导地位,正面、负面的情感指向都有涉及,但是正面情感明显高于负面情感;而新闻法规与伦理领域更关注负面情感指向,尚未出现讨论正面情感指向的论文。学科方面,计算机相关领域将情感视为一种中性的研究元素,讲求平衡,对正向、负向情感均没有探讨。

四、结论与讨论

结合文献计量与内容分析等方法,本研究对国内新闻情感相关的文献进行了系统梳理与分析,探讨我国新闻研究中的情感议题。研究发现,我国新闻学研究对于“情感”的关注始于20世纪90年代初,整体呈现增长趋势。与近年来西方新闻学研究中出现的“情感转向”不同,我国新闻研究中的情感表现出延续的态势,但也呈现出多方面的变化。从某种程度而言,这与情感在我国新闻界中的地位相关。与欧美新闻界不同,情感性因素一直被包含在我国媒体的新闻报道里,在涉及国计民生大是大非的问题上,媒体秉持的更多是建设性立场。[30]这从某种程度上可以看出中国特色新闻学研究对于情感议题的探讨与西方明显不同。

整体而言,自20世纪90年代以来,我国学者对于新闻情感的研究呈现增长趋势,重大事件的发生在某种程度上对我国“新闻情感”研究起到了助推的作用。近年来,微信、微博、抖音、知乎等社交媒体的迅速崛起,塑造了全新的在线互动模式和信息传播图景,情感因素在新媒体环境中的特征与作用引起广泛讨论,这在一定程度上促使近些年来与“新闻情感”相关的研究数量保持在较高水平。

在学科分布上,新闻与传媒凭借专业优势占据研究的主导地位,由于对跨学科合作研究的重视以及计算社会科学的勃兴,计算机软件及应用领域对于“新闻情感”的研究涨幅尤为显著。通过对研究语境的分析,发现我国的“新闻情感”研究更倾向于聚焦国内或结合国内外语境进行探讨。

在内容类别中,我国学者重视新闻理论、新闻业务领域的情感研究,新闻评论、灾难新闻、民生新闻、体育新闻、财经新闻、突发事件等新闻类型更易于倾注情感。从媒介属性来看,传统媒体在早期受到新闻情感研究的重视,新媒体于2008年后受到学者关注,并于2016年实现了对传统媒体的超越。媒介元素中探究文字与新闻情感的研究最多,影像和视频、图像和摄影、声音和音频排在其后。

本文从情感表露、情感主体、情感指向3个维度研究了我国新闻研究中的情感元素。研究表明,新闻从业者的情感表露一直多于新闻对象的情感表露,而且新闻从业者表露的情感以中性平衡为主。此外,现有研究大多从新闻从业者视角出发,在新闻业务和新闻理论上集中探讨记者、主持人、摄影师等新闻从业者个人如何把握情感、运用情感、提升情感,对集体情感进行的研究较少。在情感指向方面,目前国内新闻研究谈及情感时,很大程度上秉持中性平衡的立场。

在新闻界,常常有人认为,新闻报道要力求客观,就必须完全摒弃情感性因素的介入,认为情感性因素是对客观性理念的妨害。其实不然,新闻报道中不可能、也没有必要绝对地摒弃情感因素的介入。情感因素的介入不一定就会妨害客观报道,甚至在相当多情况下会对新闻报道起到更大的正面促进作用,关键在于如何正确地运用情感因素。[31]

诚然,本研究也存在一定的局限。首先,本研究将来源期刊限定为学术期刊库中的北大核心、CSSCI来源期刊,可能使得发表于其他类型期刊的研究成果未被列入本研究之内。其次,本研究主要基于标题与摘要进行筛选与编码,并未以全文为依据,可能产生一定的偏差。最后,本研究聚焦国内有关新闻情感的研究,国外相关研究基于文献综述,而并未从实证角度对国外新闻情感研究进行分析,今后可在本文发现的基础之上开展中西比较研究。

参考文献:

[1]黄旦.新闻专业主义的建构与消解——对西方大众传播者研究历史的解读[J].新闻与传播研究,2002(2)

[2]袁光锋.情感何以亲近新闻业:情感与新闻客观性关系新论[J].现代传播(中国传媒大学学报),2017,39(10)

[3]Wahl-Jorgensen K,Hanitzsch T.The Handbook of Journalism Studies[M].New York: Routledge,2009

[4]郑保卫.论当前我国新闻学研究中的几个理论热点问题[J].社会科学战线,2011(5)

[5]陈力丹.我国新闻学研究现状及方向[J].当代传播,2005(1)

[6]叶新海,陈华英.我国新闻学与传播学研究热点知识图谱分析——基于CSSCI(2000—2011年)[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2014,35(9)

[7]石磊,谢婉若,庞弘,等.我国当前新闻学与传播学研究热点解析——基于国家社科基金立项项目(2009—2013)的视阈[J].现代传播(中国传媒大学学报),2014,36(8)

[8]Pantti M.The Value of Emotion: An Examination of Television Journalists' Notions on Emotionality[J].European Journal of Communication,2010,25(2)

[9]Wahl-Jorgensen K.The Strategic Ritual of Emotionality: A Case Study of Pulitzer Prize-Winning Articles[J].Journalism: Theory,Practice & Criticism,2013,14(1)

[10]Wahl-Jorgensen K.An Emotional Turn in Journalism Studies? [J].Digital Journalism,2020,8(2)

[11][30]陈阳,郭玮琪,张弛.我国报纸新闻中的情感性因素研究——以中国新闻奖一等奖作品为例(1993-2018)[J].新闻与传播研究,2020,27(11)

[12]王晶红,张骏德.谈灾难新闻中的情感因素与媒介表达——以5•12汶川地震为个案[J].新闻记者,2008(7)

[13]刘伟,罗燕.电视民生新闻里的“人情味”[J].声屏世界,2014(4)

[14]郑华雯.论情感因素在新闻报道中的运用[J].中国广播电视学刊, 2007(10)

[15]张庆丽.新闻报道的情感魅力[J].新闻知识,2001(3)

[16]刘俊.软性、情感与新媒体:春节期间《新闻联播》编辑理念创新解析[J].电视研究,2017(7)

[17]闫乃之.电视新闻“走基层”报道中的情感叙事——以央视新闻频道《零点后的中国》系列报道为例[J].新闻与写作,2017(4)

[18]Blaagaard B.Situated,Embodied and Political: Expressions of Citizen Journalism[J].Journalism Studies,2013,2(14)

[19]马广军,尤可可.网络媒体传播的“情感化”转向[J].青年记者,2020(5)

[20]彭增军.新闻的情商:数码时代新闻的情感转向[J].新闻记者,2019(4)

[21]Hayes A F,Krippendorff K.Answering the call for a standard reliability measure for coding data[J].Communication Methods and Measures,2007,1(1)

[22]林谟猷,张迪修.新闻的情感[J].新闻战线,1995(10)

[23]韩喜忠.新闻情感简论[J].中国广播电视学刊,996(11)

[24]徐萍.谈新闻记者的情感意识[J].新闻窗,1995(6)

[25]董浩,骆正林.我国新闻学研究的百年历史回顾与当代发展阐释——兼论我国新闻学研究的三种传统[J].新闻界,2019(6)

[26]郑保卫.当前我国新闻学研究的现状与特点[J].新媒体与社会,2015(1)

[27]陈鹏程.媒体情绪与IPO市场绩效:理论与实证[J].系统工程,2017,35(5)

[28]宋丹丹,张东,尹齐炜,等.网络新闻、需求者关注与房价——基于时变参数向量自回归模型的研究[J].南方经济,2019(4)

[29]赵云泽,刘珍.情绪传播:概念、原理及在新闻传播学研究中的地位思考[J].编辑之友,2020(1)

[31]蒋旭峰.论新闻报道的客观性与情感性[J].新闻知识,2002(3)