【摘 要】分析书籍形态多元化的结构形式及具体表现策略,探究书籍形态艺术的创新方向。从材料、文字、技术3个因素中阐述书籍形态的发展变化和存在的问题,分析当代书籍形态的结构样式和表现方法,强调书籍形态的实用性、创新性、艺术性等方面的发展,最后从民族文化的视角审视中国书籍形态的发展趋势,探索更好的设计方法和思路,设计出当代优秀的书籍形态艺术,从而能更方便人们阅读和传播知识,把书籍传承保存下来。

【关键词】书籍形态艺术;历史;结构形式

书籍是一种文化,是人类文明史的镜子,它承载着人类千年的历史文明。由于时代的变迁、社会经济的发展和科学进步等因素,书籍形态随着人类的需求发生变化,吕敬人曾说:“现代的书籍形态设计是人类智慧的结晶,是从过去的书籍形式演变而来,就像人类前行的步伐,前脚是未来后脚是历史,历史是我们的根要深深吸纳它,没有后脚强有力着地,前脚就跨不出有力的一步,过去和未来相融合,是未来书籍形态发展的趋势。”

1 从材料、文字、技术看书籍形态的发展

在历史长河中,无论西方还是东方,书籍的材料、文字、技术都在不断变化发展,从古西亚泥板书、古埃及纸草书、中国甲骨文和简策装到后来的线装等装帧形式,书籍结构设计经历了数千年的创新与改革,了解书籍设计演变过程有利于未来书籍形态的传承。

1.1 材料使书籍形态多样化

材料是文化传播的载体,是书籍结构艺术表现的舞台[1],千年来书籍材料的应用在不断更新,从材料方面解析书籍设计演变过程有利于未来书籍形态的传承和发展。公元前3000年,苏美尔人将凿有文字的泥板烧制坚硬,在泥板上标注页码、书名和藏书地点,存放于特制的箱子中,此书内容广泛涵盖历史、宗教、法典、天文、教育等,用砧土作为书写材料利于保存,制作成本低,对当时科学文化交流与传播起巨大作用。公元2500年埃及人将生长在尼罗河流域的水生植物莎草切成小薄片,放入木板夹紧拍打,将一面打磨光滑后用于书写,这种纸被称作莎草纸,是最类似于现代纸张的材料[2],莎草纸呈卷轴形态,纸卷最长的有45米,莎草纸没有经过化学处理,怕潮湿虫咬不易保存。公元前2世纪,埃及托勒密国王担心帕加马国王修建的图书馆超越本国,下令停止向他国出口莎草纸,帕加马国王并没有因此放弃,反而设计出一款更为实用的羊皮纸,羊皮纸能够折叠装订成册,改善了莎草纸卷过于长翻阅不便的问题,使人们告别了卷轴装,迎来了新的书籍形态册页装,羊皮纸做的书籍还可以两面书写,近似于现在的书籍形态,收藏携带更为方便[3]。

中国书籍形态的变革,最直观的就是书籍材料的变化,材料的不同使书籍形态丰富多样。公元前1600年中国商朝时期,人们将图文刻在龟壳兽骨上,并将甲骨打孔用绳子串连成册有顺序地保存起来,这种书籍形态称为甲骨文书。甲骨文书是中国早期的书籍形态,五代时期线装书籍的打眼法就是受到了甲骨文书的启发。公元前5世纪,中国竹子数量丰富,古人将竹子切割烘烤成均等的小竹条用作书籍材料,这些小竹条称之为“简即,把简用绳子串连成册,这样的书籍形态被称为简策[4],简策的装订方法具备了现代书籍的雏形,在造纸术出现之前,简策是主要的文字载体,但简策体型笨重携带不便,很快出现了新的书籍材质“帛”,帛书材质柔软轻便幅面宽广,尺寸可以根据文字的数量裁剪和缝接,方便书写保存。帛书可卷可折,用一根

细木棒做轴从左向右卷起,便成了卷轴装的书籍形态,帛作为书籍材料虽然优点多,但造价昂贵,没有被广泛使用。公元105年东汉时期,随着社会科技的进步,出现了新的书籍材料“纸”,廉价轻便的纸张代替了造价昂贵的帛书和笨重的简策,新的材料带来了新的装帧形态卷轴装、旋风装、经折装、包背装、平装书、精装书等。

现代仍把纸做为书籍的主要材质,书籍纸张的种类越来越多,质感越来越好,人们对书籍材质的要求也越来越讲究,书籍材质的五感体验“触觉、嗅觉、味觉、听觉、视觉”是当代书籍设计师研究的课题。除了纸张,新型材料也在被尝试应用到书籍设计之中,比如皮革、金属、塑料、织物、木材等,现代书籍所用的材料,除了实用性,更多考虑的是书籍的美观和环保,现代书籍不只是承载文字的工具,它是传播艺术和文化的重要力量,是人们茶余饭后放松心情的媒介,具有新型材料的出版物,无疑会给读者带来好感,是书籍销售的一剂猛药,舒适美观环保的材料是当代书籍设计师要不断追求的课题。

1.2 从文字看书籍形态发展

书籍是为记录文字而产生的,书籍文字的改变会让书籍形态发生变化。在文字发明前人类用多种办法记录事情,结绳记就是其中一种,结绳用来给部落之间传递信息交流思想,绳子打结还可以帮助记事,绳结可保存,可流传,具有书籍的作用,是文字产生的先驱。公元1600年出现的甲骨文书是中国书籍初期形态,甲骨文字排列顺序是自上而下,横排顺序可左到右也可右到左,中国古代书籍文字从右到左书写的方式在甲骨文中出现,在简策装中成为规范的排版形式。五四运动前后,西方的印刷工艺引进到国内,新的装订形式出现,书籍内部排版方式也打破传统,有留学生倡导向西方学习,书籍由右翻变成从左翻阅,文字的竖排版变成从左往右横向书写,新的书写形式再次改变了书籍形态的面貌,从甲骨文到简策装再到现代书籍,书籍形态的改变无不受到文字的影响。

1.3 技术对书籍形态的改良

公元581年,唐代发明了雕版印刷术,为适应雕版印刷,出现了新的书籍形态——蝴蝶装,蝴蝶装的出现使中国书籍形态转向册页发展[5]。北宋时期的刻板工匠毕异发明了活字印刷,明代出现铜板活字印刷书籍,这段时间中国的书籍形态随着印刷技术的提高而不断改良,从蝴蝶装到包背装再到线装书籍,书籍形态的艺术性和实用性都得到提升。在西方,古代书籍靠人工抄写,生产效率低下,自从印刷机发明后,机器生产代替了手工书籍,书籍产量大幅度提升,从书籍形态来看,随着印刷技术的提升,出现了新的书籍形态平装和精装书籍,但因书价跳水严重,书籍形态的开本发生了变化,从大开本转向小开本。

20世纪初,西方的印刷技术传人中国,随着新文化运动的兴起,中国不再使用传统的装帧手法线装,采用了西式平装和硬壳精装的书籍形式,书籍形态从艺术到技术都得到提升。改革开放的30年,中国的印刷技术在世界已名列前茅,如今在互联网和现代科技的冲击下出现了新的书籍形式——电子书籍。电子书的特点是轻便、信息容量大、摆脱了书籍材料的束缚,是一种新时代的传播媒介,电子书至今还在完善更新中,在未来的5G和大数据时代,电子书的开发是未来书籍设计的一大方向。

2 现代书籍形态多元化的结构形式

20世纪初,无论东方还是西方书籍形态的样式无奇不有,各国设计师们运用多种工艺进行创新与探索,科普特装订法是现代书籍热门的装订手法,优点是可以裸脊,装订书籍的线对书脊起到装饰作用,用此法装订的书籍在阅读时可以完全摊平,书籍牢固不会掉页,封面可以采用多种材质,具有艺术性和实用性。在现代书籍设计中备受人们喜爱。现代书籍形态变化多样,使得阅读方式也迥然不同,手撕日式装订方法就是其中之一,它是将书籍两侧用日式装订法装订,使书籍密封,在书籍两侧压线,当读者翻阅书籍时需要沿着压好的线撕开书页,撕下的书页变成一幅饰画可以装裱后悬挂室内或赠送友人,使书籍可以用另一种方式呈现。

除了成人读物,现代有许多专门为盲人儿童设计的读物,此类书籍富有触感、听觉、嗅觉等多种因素,书籍中的盲文重视嗅觉和触觉,会选用透明树脂和电导油墨印刷,书中有电子组件,可以发声,帮助年龄较小还不识字的小朋友使用。除此之外,书籍中还有关于互动性的设计,可以鼓励小读者与他人建立友谊。除了盲童读物,儿童立体书也备受小读者的喜爱,立体书以一种三维独特的书籍形态出现,打破了书籍形态设计二维的常态,立体书多层次具有造型美,让小朋友在翻阅和游戏中获得新知[6]。除了纸质立体书籍,虚拟现实技术VR、增强现实技术AR也加入到了立体书籍的设计中,这一类多维空间重塑的多媒体应用技术是当今书籍设计师研究的重要课题[7]。

3 中国书籍形态艺术的文化传承

在中国的书籍设计发展历程中,古人经历了结绳书、契刻书、简策、卷轴装、经折装、蝴蝶装、包背装、线装等书籍形态的变迁,至今已有两千多年的历史,在文字、科学技术、材料的演变中不断除旧布新,在世界书籍形态的发展史中承载重要地位。一百多年前,随着“五四”新文化运动的兴起,中国现代书籍形态受到西方影响,工业化印刷的推进出现了新的装订工艺,世界文化大融合,使中国的书籍形态进入了历史新纪元。

当代书籍设计师应该以开放的胸怀吸纳国外优秀作品,但也不能放弃对自己本土文化的传承[8],吕敬人先生曾说:“传承不代表复制,要传其魂拓其体,应保留它传统的意味,但一定是全新的形式,利用好我国本土的民俗文化信息吸收它的文化内涵、气质和精神,传递现代语言适应当今语境,这样才能把过去和现代融合。”[9]

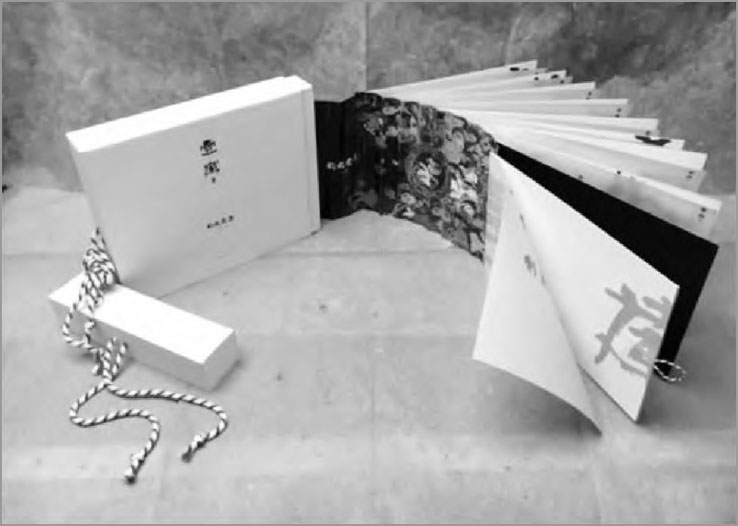

复占不是时代的需求,书籍形态设计如何很好地表现出我们东方的文化呢?如图1(此图来源于网络),书籍《壹载》是李江东设计的作品,是一本记载了上古神界的插画书,书籍形态运用龙鳞装并结合了现代书籍结构的样式,使书籍打破了现代常规的形态,对中国古书龙鳞装又起到很好的传承作用,最难得的是作品能被现代人接受,不是盲日的复古,它有传承也有革新。图2中的书籍《帛衍卷》是厦门大学嘉庚学院学生袁莎莎的毕业设计作品,这本书的装帧方法采用古装旋风装的装订形式,作者将传统的旋风装改良,书底用帆布所制并加入了现代的装饰元素。

图1 《壹载》(作者:李江东)

图2 《帛衍卷》(作者:袁莎莎)

4 结语

如今书籍形态艺术仍没有止住步伐,它会随着科技、文化、审美的提高不断推陈出新,艺术性、实用性、民族性是书籍形态艺术永恒的追求,在当今的大数据时代下,新的材料和技术还需研发改良,要让书籍更加方便、丰富、美化人们的生活。中国的书籍形态艺术历史悠久,文化积淀深厚,如何传承拓展是当今书籍设计工作者共同探讨的课题,中国未来的书籍形态艺术要“不模古,不拟洋”,把民族文化发扬光大,体现时代精神,让世界来认知中国文化。

参考文献

[1]闫凤玉.材质选择在书籍设计中的作用与价值[J].文化创新比较研究,2018(25):132-134.

[2]善本出版有限公司.书籍形态艺术[M].北京:电子工业出版社,2018.

[3]李昱靓.书籍设计[M].北京:人民邮电出版社,2015.

[4]曹刚,陈太庆,王亚君,等.书籍设计[M].北京:中国青年出版社,2015.

[5]李凯.论书籍形态设计要素的创新与发展[J].包装工程,2009,30(6):191-192.

[6]叶玲红,左昕彤.立体童书中的形态设计研究[J].包装工程,2020,41(4):230-236.

[7]向菲,饶晓宇.论书籍装帧设计的立体形态[J].大众文艺,2020(1):111-112.

[8]吕敬人.敬人书语[M].重庆:重庆人大学出版社,2018.

[9]吕敬人.书籍设计基础[M].北京:高等教育出版社,2015.