【摘 要】作为民国二三十年代的书籍设计师,叶灵凤曾设计了大量的作品,这些作品不仅是叶灵凤的个体实践,更是那个时代的表征,叶灵凤通过个体实践为"新书业"呈现了一幅现代的景观,这幅图景在跨文化场域内积极吸收和借鉴了中国传统文化、唯美主义和现代主义,在这些文本的背后则隐含着叶灵凤,抑或是整个社会的思想观念,不论是何种思想观念,它都曾深深的嵌入在当时的文化土壤里。本文希冀梳理叶灵凤的全部设计作品来展现一幅关于叶灵凤书籍设计观的全景图。

【关键词】叶灵凤;书籍设计;跨文化

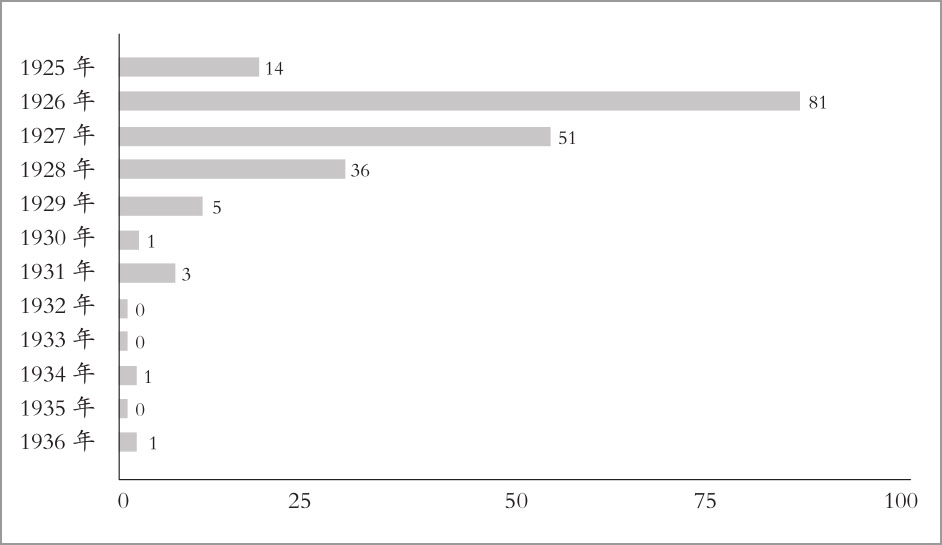

清末民初,是中国现代书籍设计从传统线装书过渡到现代平装书的转型期,民国上半叶的上海更是现代书籍设计的策源地,叶灵凤曾在20世纪20、30年代设计了大量的作品[1],据目前查找统计,叶灵凤共有193幅书籍设计作品(见图1),包括封面设计、扉页设计以及插图设计等,其创作时间是在1925年到1936年之间,之后便不再有设计作品出现。由于历时性原因,书籍设计在当时称为书籍装帧,更多的指向封面设计,但叶灵凤的设计并不囿于封面,在经他手设计的书籍刊物除了封面设计,刊物内的扉页设计、插图设计等叶灵凤均予以设计。不仅是在数量方面,甚至是在“整体”设计观方面,其设计更是值得我们去关注的。叶灵凤在1938年以前以上海为中心,1938年转辗进入香港继续从事文艺工作,后罹患疾病于1975年在香港病逝。

图1 叶灵凤设计作品分布年表 ①

一、叶灵凤式的“现代主义”

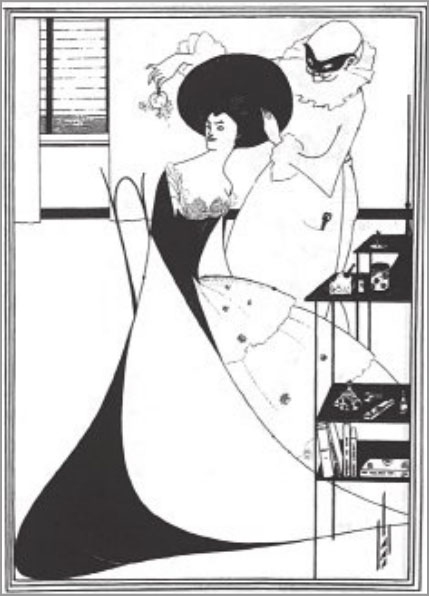

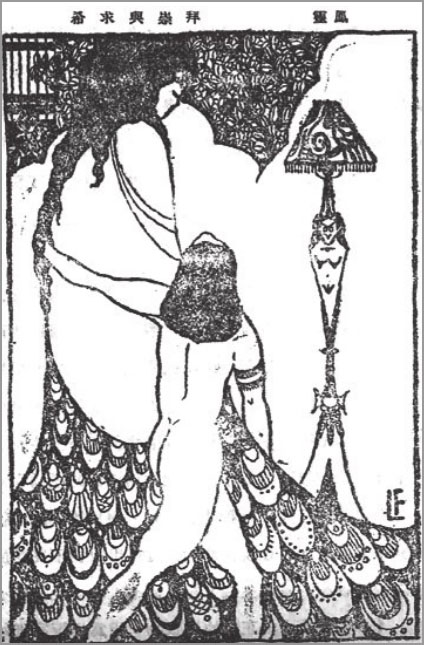

之所以称之为叶灵凤式的“现代主义”,是由于其设计作品是介于传统与现代、中国与西方文化之间,它是一种融合的文化现象。被称为“创造社小伙计”的叶灵凤,曾有个褒贬不一的称号:“中国比亚兹莱”(A.V.Beardsley,1872—1898)。就褒义来讲,叶灵凤的设计作品在当时确实在消费者或者接受者那里得到了肯定,如翁灵文在《怀念叶灵凤先生》一文中就曾讲到:“当1928年叶灵凤先生在上海编辑《现代月刊》时,我正在北方读书,同时也是这本杂志的万千读者之一。有本由他自己设计封面的短篇小说集,紫花绿叶,纯白底,在那时的出版物中,已经很创新了。”[2]翁灵文所言正是叶灵凤设计的《灵凤小说集》的封面,可见这件作品在北京的影响也是无远弗届。至于贬义方面,那便是鲁迅对叶灵凤的大加挞伐,鲁迅称叶灵凤的设计“生吞比亚兹莱,活剥蕗谷虹儿”。这样的指责是有失公允的,叶灵凤在《幻洲》创刊号里发表《编后随笔》曾如是说:“有许多人说我的画像‘比尔斯莱’,[3]这是无庸隐晦之事,我确是受了他的影响,不过我还保持着我自己固有的风格。”[4]实际上,积极吸收与借鉴西方艺术在当时正是方兴未艾,当时的上海正是中西方文化交融的场域,而受到比亚兹莱影响的不仅有叶灵凤,设计史学者袁熙旸曾把这些“热衷者”分为三种类型:以叶灵凤和叶鼎洛为代表的“生活艺术化的崇尚者”,以张令涛、马国亮、万籁鸣等人为代表的“浮光掠影式的猎奇者”,以陈之佛、闻一多、蒋兆和等人为代表的“中西调和的浪漫主义者”[5]。叶灵凤的设计作品中显现出强烈吸收和借鉴意味的有为周全平著书《梦里的微笑》封面设计、插图设计的《呈现给梦里的友人》、《凄然望着溪中》、《可咒诅的一幕》、《美丽的眼在红血中感谢地微笑》、《希求与崇拜》等,这些便是“比亚兹莱式”风格的,其中女性形象、孔雀裙的借鉴则皆来自比亚兹莱为王尔德(Oscar Wilde,1854—1900)的《莎乐美》所做的插图。虽然叶灵凤的设计有模仿的痕迹,但他在这种跨文化领域所从事的跨文化工作的成就是值得关注的,正如彭小妍强调:“任何人只要以突破传统、追求创新为己任,便都是在从事跨文化实践,他们都是现代性的推手。”[6]相比于比亚兹莱根植于自文艺复兴以来绘画出现的透视关系(见图2),叶灵凤的作品中(见图3)是没有出现的,比亚兹莱作品中的写实技法、题材清晰与叶灵凤设计中非写实的、题材模棱两可的叙事也是极具差异性的,叶灵凤则显然是传承自中国传统绘画中对意境的描绘。实际上叶灵凤从小便学习国画,直到进入上海美专改为西画,而且他在设计作品时皆以毛笔绘制,这是与比亚兹莱用钢笔作画截然不同的,在其早期的设计中可以看到幽婉、柔软的线条充斥其中,这样的设计更多地显现出其设计是对传统中国水墨画知觉的变异,从传统水墨叙事转向“现代风格”叙事,笔者认为其设计更显现了一种将传统水墨绘画转向现代风格的尝试。除了比亚兹莱对叶灵凤产生影响外,日本的蕗谷虹儿也曾受到叶灵凤的喜爱,只不过是浅尝辄止,不过当时丰子恺的创作也曾受到蕗谷虹儿的影响[7]。叶灵凤之所以有此称号不仅因为其在早期设计风格上有借鉴的痕迹,直至晚年叶灵凤对于比亚兹莱的喜爱也不曾减弱。在纵观叶灵凤的所有设计作品中,吸收和借鉴比亚兹莱的画风实际不到20幅,所占比例为10%左右,如果全然将叶灵凤的设计化为比亚兹莱式风格,笔者认为这是不准确的。

图2 1894 年比亚兹莱设计,插图《梳妆中的莎乐美》

图3 1925 年叶灵凤设计,《洪水》第一卷第五号插图《希求与崇拜》

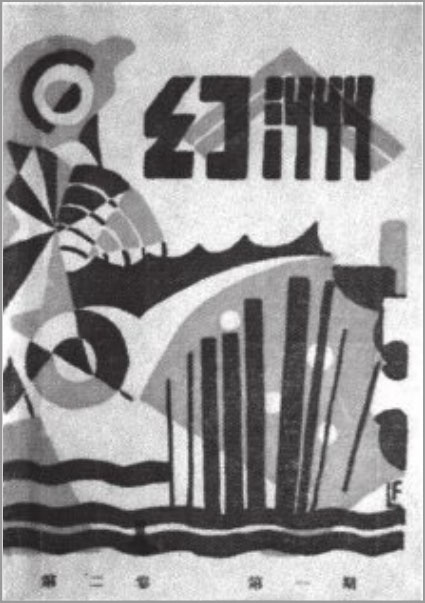

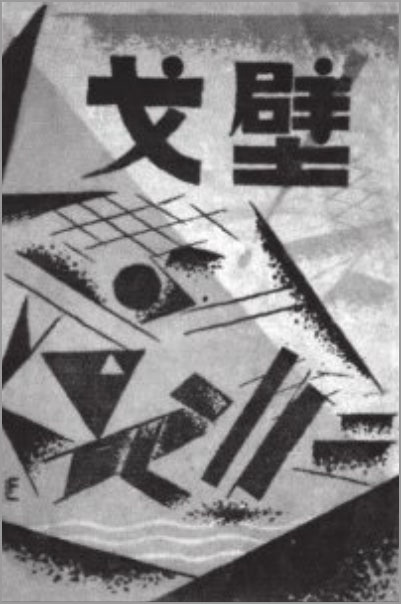

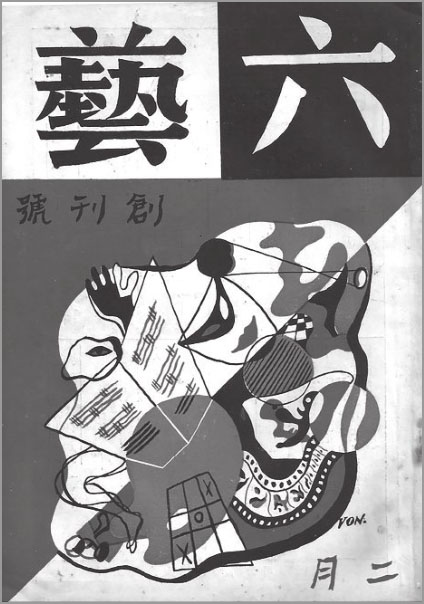

1927年左右,叶灵凤的书籍设计开始出现明显的混合着木刻、西方现代主义风格如构成主义、未来主义的设计,至于对木刻的喜爱叶灵凤曾明确有过表示,下文将提及。这种混合的叶灵凤式的现代风格最典型的以《幻洲》(见图4)和《戈壁》(见图5)为代表,比如发表于1928年,最为著名的引发“鲁叶大战”的《鲁迅先生》插图设计,其设计风格便融合了构成主义、未来主义,据张黎在《民国设计文化小史——日常生活与民族主义》一书中强调,叶灵凤创作的《鲁迅先生》明显借鉴了未来主义画家塞韦里尼(Gino Severini)的作品《舞者=海》[8]。倒确实有几分相似性,至于是不是借鉴还是有待商榷的。同一时期的钱君匋也概莫能外,“我在30年代也曾积极吸收西方美术风格,用立体主义手法画成《夜曲》的封面,用未来派手法画成《济南惨案》的书面”[9]。可见,积极吸收与借鉴西方现代主义风格并非独有之事,同一时期的陈之佛更是将日本和欧洲的设计积极介绍到中国,推动国内设计的发展[10]。从1930年代开始,叶灵凤的设计迅速减少,到了最后其签名甚至一度由大写的字母“LF”改为“VON”,并且画风也更为抽象,比如为《现代》第四卷第五期设计的封面以及1936年为《六艺》(见图6)创刊号设计的封面。从以上看出,叶灵凤从早期积极吸收英国比亚兹莱和日本的蕗谷虹儿到后期借鉴西方的未来主义、构成主义等“现代主义”风格,从另一个维度来说也影射了当时整个书籍设计界的境遇。

图4 1927年叶灵凤设计,《幻洲》半月刊第二卷第一期封面

图5 1928年叶灵凤设计,《戈壁》半月刊第一卷第二期封面

图6 1936年叶灵凤设计,《 六艺》创刊号封面

二、叶灵凤式书籍设计观的显现

通过叶灵凤式的“现代主义”和对叶灵凤的随笔资料的整理,笔者总结出以下两点关于叶灵凤的书籍设计观:为艺术而艺术与设计的合理性。为艺术而艺术是唯美主义的口号,这一短语更是极度浓缩了唯美主义的精神,唯美主义主张艺术的纯粹性,艺术的无功利性,为形式而形式的美,虽然这种美学观念与设计强调功能性是背道而驰的,但这两种观念所显现的张力在某一方面来说也推动了个体实践。在叶灵凤加入创造社时,他不可避免地会受到创造社成员的影响,史蟫在《记创造社》一文中说道:创造社最初是主张“为艺术而艺术”的[11]。这一事实在叶灵凤式的“现代主义”风格前期中便可见一斑。叶灵凤在讨论书籍设计与书籍本身时就如是说道:所谓书籍装帧,绝不是无意义或浪费的装饰,乃是完成一件艺术品的最后一份努力[12]。在其论述中,我们可以发现叶灵凤将书籍视为艺术品,强调书籍设计的艺术性和独立性。“为艺术而艺术”是唯美主义的文艺观,国内唯美主义研究学者周小仪在《唯美主义与消费文化中》强调:唯美主义的文艺观主要源自德国古典美学,特别是康德(1724—1804)和席勒(1759—1805)的美学思想[13]。而唯美主义进入中国则是经过日本来的,当时留日的风潮再加上创造社成员大都有留日背景,如郁达夫、成仿吾、郭沫若、田汉等人,不难想象创造社早期的文艺主张“为艺术而艺术”的由来以及由此对叶灵凤创作的浸染。至于书籍中的插图他曾这样说:至于插图,尤其是文艺作品的插图,它的作用绝不在于装饰,说明,或解释某一些章节,它必须是这一部作品另一个手法的表现,这样的插图才可以不与作品的精神游离,而它本身又不失为独立的艺术品[12]。显然在叶灵凤看来,图像是文本精神除去文字的一面,是有别于文字叙事的载体,书籍中的插图设计在书籍内的地位是与书籍本身的地位等同的,并不存在于书籍本身的价值要高于书籍设计中的插图设计,从而他强调插图的艺术价值不应被忽略。如果叶灵凤的设计生涯以1927年为分水岭,那么其在1927年以前的设计作品便更偏向于“为艺术而艺术的”的设计美学观念。并且叶灵凤在1925—1927年间共设计了146幅作品,这也表明了为艺术而艺术的思想对他的深刻影响。

虽然为艺术而艺术在很大程度上作为叶灵凤书籍设计观的表征,但在他这种思想下还隐含着其设计的合理性观念。设计的合理性主要呈现出两个维度,一方面是设计本身与书籍的一种合适关系,另一方面是书籍设计的整体性。就设计本身与书籍的一种合适关系来说,不论是书籍封面的设计还是书籍内插图的设计都是设计的范围,既然是设计的范畴,那设计功能性也就必须要考虑。叶灵凤如是说道:书籍虽是商品,可是商品也得讲商品艺术……无论是华服也好,布衣也好,每一本书的版式,行款,乃至封面,必须与这一本书的内容调和[12]。叶灵凤认为书籍设计的独立性和书籍的内在精神应相结合,书籍设计与书籍本身应该是一种互文性的表现,并且在一定程度上是相互独立的。同时他在另一篇文章中也如是说道:装帧的主要作用,是在将书籍本身加以美化,同时还要顾到这本书的特性,多花钱和硬面烫金,不一定能使得一本书更为美丽[14]。叶灵凤所言的这种“合适性”正是作为设计所强调的最重要的问题,同时也应该是书籍设计所要遵循的原则。同时对“合适性”的强调还在文字与版面、插图设计与版面的和谐,“我一向很喜欢木刻,又对一般书籍的装帧和插图配合间问题感到兴趣……木刻本来是文艺书插图最适合的媒介,比其他种类的版画更容易同文字调和,因为它也是以黑白为主的”[14],版画的黑白与版面的黑白遥相呼应,同是黑白分明的构图可以形成一种和谐,黑白的版画之所以受到叶灵凤喜爱也是因为版画的便于传播、与版面的协调性等因素,反观叶灵凤的所有书籍设计,几乎均为黑白二色,这也反映了叶灵凤从一开始设计就考虑到设计的“实用性”。就书籍设计的整体性而言,我们在上文已经谈及,虽然书籍设计由于历时性原因更多地指向封面设计,但叶灵凤自己所参与设计的书籍刊物均不只是在封面上努力,除了封面也包括扉页设计、插图设计等,这种整体性的设计观在叶灵凤看来也是必不可少的。例如1926年由上海创造社出版部出版,成仿吾等人合著的《灰色的鸟》,从书籍封面设计、插图设计和扉页设计等便可看出叶灵凤的整体性书籍设计观。

三、结论

纵观叶灵凤的书籍设计,其作为个体的实践同时也隐含着社会的变迁,从20世纪20年代的比亚兹莱热到30年代的西方现代主义风格传播,不仅是叶灵凤,同时期的钱君陶、陶元庆、丰子恺等人都积极吸收与借鉴外来文化,为中国现代书籍设计书写了新的设计语言。与此同时,叶灵凤展现出了“为艺术而艺术”和“设计的合理性”两幅现代书籍设计面孔,尽管其设计观不可避免的具有矛盾性,但他对于中国现代书籍设计的早期形态的发展无疑做出了重要的贡献。

注释

①图片来源:作者绘制。

参考文献

[1]叶灵凤,1904—1975,小说家、藏书家、书籍设计家,原名叶蕴璞,江苏南京人,1923年进入上海美专学习西画,1925年加入创造社,曾参与编辑《洪水》半月刊、《创造月刊》、《北新》半月刊、《幻洲》、《戈壁》、《现代小说》等杂志刊物。

[2]方宽烈.凤兮凤兮叶灵凤[M].福州:福建教育出版社,2013:106.

[3]比尔斯莱是比亚兹莱的另一版本译名,关于比亚兹莱的中译名,国内曾有过田汉的“琵亚词侣”、梁实秋的“壁尔德斯莱”以及“比尔兹利”、鲁迅的“比亚兹莱”以及“比亚兹来”、陈之佛的“皮亚士来”、叶灵凤的“比亚斯莱”以及“比尔斯莱”、李欧梵的“毕亚兹莱”等,目前使用的“比亚兹莱”译名来自鲁迅的译本。陈子善.比亚兹莱在中国[M].北京:三联书店出版社,2019:237-245.

[4]叶灵凤.编后随笔[J].幻洲半月刊(创刊号),1926(10.01):57.

[5]袁熙旸.新艺术的余辉20世纪20年代中国书籍装帧界的“比亚兹莱热”[J].装饰,2007(05):26-29.

[6]彭小妍.浪荡子美学与跨文化现代性20世纪30年代上海、东京及巴黎的浪荡子、漫游者与译者[M].杭州:浙江大学出版社,2017:4-9.

[7]吴浩然.丰子恺插图艺术选[M].济南:齐鲁书社,2010:8-18.

[8]张黎.民国设计文化小史:日常生活与民族主义[M].南京:江苏凤凰美术出版社,2016:87.

[9]赵健.画封面与封面画:中国现代书籍设计的早期形态[J].装饰,2010(09):74-78.

[10]谢欣.民国前期书籍封面设计家代表人物评析[J].设计艺术研究,2017,7(05):21-29.

[11]中国文学史料全编•现代卷.创造社资料(上下)[M].北京:知识产权出版社,2010:841.

[12]姜德明,小思选编.《叶灵凤书话》[M].北京:北京出版社,1998:304-305.

[13]周小仪.唯美主义与消费文化[M].北京:北京大学出版社,2002:2.

[14]姜德明主编,小思选编.《叶灵凤书话》[M].北京:北京出版社,1998:312-316.