【摘 要】5G时代,AR技术应用是少儿出版市场的大势所趋。针对儿童对AR童书的阅读行为,文章以技术接受模型为基本框架,结合儿童认知机制,总结儿童阅读AR童书的影响因素,提出基于沉浸性和交互性的AR童书技术创新路径,旨在提升儿童阅读AR童书之成效,引导我国儿童阅读步入健康发展之道。

【关键词】AR童书;出版路径;编辑策略;阅读成效

增强现实(Augmented Reality,简称AR)是人与虚拟世界展开互动的标志性技术之一,其将计算机生成的虚拟场景或其他数字信息叠加到现实世界的真实场景中,突出了人们在视觉、听觉、触觉等方面对现实世界的体验。作为人工智能的关键技术之一,AR与少儿图书相融合为童书出版的快速扩张提供了技术支持,重塑了少儿出版的媒介形态和传播模式,推动了出版业向智能化方向发展。自2008年泰国LamGear Technology公司推出首套AR电子书《Earth Structure》以来,不仅海外出版机构陆续推出了诸如《奇幻之书:魔咒之册》《Outthink Hidden》之类的知名AR新型出版物,国内童书市场亦积极反应,多家出版社尝试将AR技术与旗下出版物融合,如浙江少年儿童出版社的《孩子的科学》、外语教学和研究出版社的《西游记的故事》、华东师范大学出版社的《4D绘本》、接力出版社的《香蕉火箭科学图画书》、中信出版社的《科学跑出来》系列等。

综观国内AR童书市场,一方面是多家技术公司与出版社积极合作推出AR童书项目,其中多部AR童书以其特有的立体感、直观性和科技感迅速跻身童书销量排行榜的前列,显示出巨大的市场空间,另一方面是市场上的AR童书内容资源贫乏,阅读体验感不佳,未能充分满足儿童的阅读需求。据共青团中央维护青少年权益部联合中国互联网信息中心共同发布的《2018年全国未成年人互联网使用情况研宄报告》显示,截至2018年7月31日,我国未成年网民规模达1.69亿,未成年人的互联网普及率达到93.7%。不可否认,数字技术正在塑造儿童的生活,与他们共同成长,提供无限的学习和社交机遇。当AR技术应用于儿童读物,发展出多元的内容呈现方式和丰富的感官交互体验,它将有助于提高儿童的阅读动机。然而,衡量AR技术能够在何种程度上促进儿童阅读,宄其根本是评估儿童对AR的接受程度乃至AR技术应用于少儿出版的成效。基于此,本文以技术接受模型为理论框架,解析AR童书与儿童之间产生吸引力的心理机制,探宄AR童书设计如何激发儿童阅读动机,旨在提升儿童阅读AR童书之成效,引导我国儿童数字阅读步入健康发展之道。

一、TAM技术接受模型框架的雏形与扩展

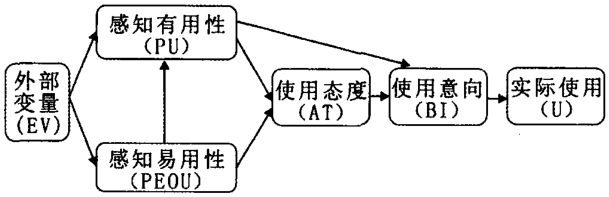

技术接受模型(Technology Acceptance Model,简称TAM)是Davis[1]于1986年在其博士论文中提出的用来解释用户对信息技术的接受行为的理论模型。在Davis看来,个体是否选择使用信息系统是由个人行为意向决定的;而行为意向由使用态度和感知有用性共同决定;使用态度由感知有用性和感知易用性共同决定;感知有用性受感知易用性和外在变量(External Variables,EV)影响(如图1所示)。此后,多位学者从不同学科视角完善和发展了TAM理论模型,将其研宄对象从大众人群聚焦为特定对象,研宄方向由最初的模型框架转向其他相关变量研宄,研宄重点集中于特殊群体使用个性化系统的实证研宄。

图1 Davis技术接受模蜇(TAM)

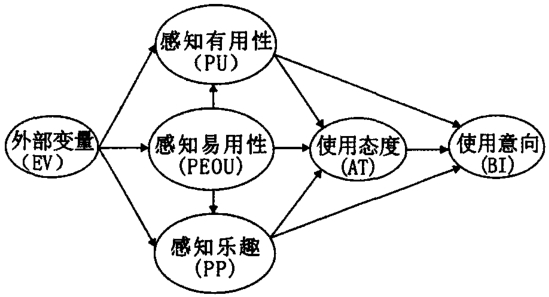

一些学者注意到,TAM模型强调实用价值,缺乏内在动机的考量,所以在对TAM模型进行扩展的相关研宄中,感知乐趣(perceived playfulness,PP)作为与使用者认知系统相关的变量被引入和论证。[2]如Pagani[3]和Song[4]将感知乐趣纳入TAM模型,并证明加入该变量后的TAM模型解释程度更高。不仅感知乐趣对于使用者的态度和行为意向有正向影响,同时,它与感知易用性也呈正相关关系。鉴于此,本文以TAM模型为基本架构,结合儿童认知特性,引入感知乐趣变量,构建(如图2所示)儿童阅读AR童书影响因素模型,以期概括儿童阅读AR童书的行为趋向,并进行以下论证。

图2 儿童阅读AR童书影响因素模型

二、技术接受模型下儿童阅读AR童书的影响因素

由于儿童是AR童书的目标用户群,TAM扩展模型提出的影响用户技术采纳行为的内在变量:感知有用性、感知易用性和感知乐趣,需要依据儿童认知特点和阅读行为来具体分析。对儿童而言,其认知发展过程呈阶段性特点,经历了不可逆的感知运算(0-2岁)、前运算(2-7岁)、具体运算(7-11岁)和形式运算(11-16岁)四个阶段,分别对应着感觉触摸、直觉思维、形象思维和逻辑思维四种不同主导类型的认知模式。[5]不同阶段的儿童认知模式,又对应于不同的阅读行为。如在受本能驱使的感知运算阶段,2岁以下婴幼儿更适合在自然环境中以耳濡目染的方式感受阅读;在思考能力日益发展的前运算阶段,数字阅读虽然能增强儿童对故事的理解,但是也导致视觉疲劳、身心被动、社交孤立等负面效果;而在逐步形成逻辑推理能力的具体运算和逻辑运算阶段,当数字技术导入教材教辅,被证明可提升青少年的学习成效。

基于此,依据儿童认知发展阶段的差异感知有用性、感知易用性、感知乐趣这三个变量分别对应于不同的评价指标。具体而言,其一,在感知有用性方面,针对前运算阶段后期(5-7岁)的儿童应倾向于文字类抽象概念的形象化展示;而面向具体运算阶段的孩子则应侧重于开发出与课堂教学内容相匹配的侧重于学习功能的AR童书;此外,在推出适合处于形式运算阶段青少年的AR图书时,应考虑到他们的认知结构几乎与成人无异,着重于对其创造力的培养。其二,在感知易用性方面,需要结合儿童的体验需求和使用习惯,设计出适合不同年龄段儿童操作的AR硬件。其三,在感知乐趣方面,多项有关儿童阅读的实证研宄表明感知乐趣是儿童阅读行为的内在推动力,能够显著地正向影响儿童的阅读意向。正是感知乐趣所蕴含的游戏化元素,激发了儿童的认知好奇,以及自发性地引起互动的兴趣和再次参与的欲望,从而激发儿童的数字阅读动机。

三、技术接受模型视角下AR童书设计策略

1.有用性先行:满足多元认知需求的内容编辑策略

在童书市场的热烈追捧之下,当前AR童书凸显的问题之一是热销产品往往局限于某几款童书,内容同质化严重,题材主要集中在科普知识类和启蒙教育类童书,亟需内容生产商开发出更为丰富多元的AR内容以疏解AR童书供需相对不足的困境。根据技术接受模型对感知有用性概念的界定,即“使用者主观认为使用特定系统能够提高其工作绩效的程度”,[6]本文将感知有用性定义为:用户(家长/儿童)所认同的AR童书(优质内容)对于儿童认知能力的培养和未来成长的助益。虽然儿童个体的成长发育会有心智发展程度的差别,但是对儿童群体来说,其认知发展过程大体可以概括为感知运动、前运算、具体运算和形式运算四个阶段,分别对应于不同的认知需求。因此,坚持以有用性原则为指导,以儿童认知需求为本位,以不同认知阶段为划分,编辑策划出优质选题是AR童书的内容编辑策略。

具体而言,针对处于不同认知阶段的儿童,立足于孩子们的认知特征、心理特点、阅读行为和阅读偏好,设计出多样化的、小角度的AR童书。如对于2至7岁处于思考能力日益发达的前运算阶段的孩子,诸如《科学跑出来》系列、《走近非洲动物》、《AR趣味知识系列地图:世界地图野生动物》等AR动物科普类童书以立体化和形象化的知识表达契合此阶段儿童的认知规律,进而激发孩子们的阅读主动性和积极性。又如对于逐步形成逻辑推理能力的具体运算和逻辑运算阶段的孩子,将AR技术导入教材教辅,形成“交互式数字教材”,帮助教科书“活”起来,极大地扩展了学生的学习场景,提升了学习效果。

2.感知易用性并举:迎合儿童体验需求的硬件设计策略

在技术接受模型的框架下,感知易用性对应的是:“使用者相信使用特定系统可以不需要身体或心智努力的程度。”[7]结合议题本文将感知易用性定义为:儿童认为AR硬件设备容易使用和体验感觉的程度。对AR童书而言,感知易用性的实现需要从两个层面进行考量:

其一,依据内容定位设计合适的AR硬件。当孩子使用AR设备毫不费力,且因符合阅读情境而备感舒适,会促使沉浸体验的发生。以面向教育市场的AR硬件为例,宽大的计算机屏幕有利于展示教学内容和放大知识细节,而固定的摄像头也有利于孩子解放双手参与课堂实践。[8]如zSpace公司最新推出的便携式VR/AR笔记本,通过专利3D屏幕技术和轻便的3D眼镜,彻底改变了个人电脑的功能,打破用户与虚拟现实内容之间的屏幕障碍,帮助学生完全沉浸在一个更自由的多维环境中,与知识内容进行交互。

其二,内容的呈现形式满足儿童多层次的体验需求。当儿童进入三维数字控制界面所营造的阅读空间时,视觉上美观的用户界面是沉浸体验产生的前提,简单明快的色彩和辨识度高的字体刺激着儿童的感官层;进入虚拟情境后,与使用功能相关的行为层起作用,三维全息影像与纸质图书内容的一致性和互补性对于沉浸感的产生有积极作用;此外,在精神层面,AR图书以一种满足孩子自我扩展和鼓励孩子积极探索的方式,帮助儿童开展数字阅读和知识拓展。如AR科普绘本《艾布克的立体笔记》将艰深的科学知识转换为生动的立体影像,当儿童打开书页,折叠的立体结构被展开时,通过移动端摄像头扫描书中图片,对应的三维立体影像得以实时播放。儿童既可以全方位地观察虚拟影像,收听配音讲解,触发虚拟内容,又能够以知识竞答的形式探究恐龙世界、地心构造、古代骑兵等晦涩难懂的科普知识。

3.感知乐趣:“游戏化”的应用程序设计策略

对于技术接受模型而言,感知乐趣是一个后来引入的变量,指向的是使用者在与特定系统互动中感受到有趣的程度。如果说TAM扩展模型中的感知易用性和感知有用性可归类为外部动机,侧重于考量儿童阅读AR童书所获得的实际效用,那么引入感知乐趣变量则考虑的是儿童阅读AR童书的内在动机。在有关儿童阅读的实证文章中,感知乐趣作为儿童阅读行为的内在推动力而引起学者重视,并被证实能够显著地正向影响儿童阅读意向。尤其对早期儿童阅读而言,激发儿童阅读兴趣,培养儿童阅读习惯,更能造就一个终身喜爱阅读的人。

乐趣是游戏化的核心要义。众所周知,游戏是儿童认知世界和获得成长的途径。通过游戏,儿童在认知、情感、社会性方面均得到积极发展。无论何种类型的AR童书,基于儿童“玩乐”诉求的游戏化设计往往能够促发孩子的情感活动,有助于沉浸体验的生成。“游戏化”概念的提出由来已久,强调的是运用游戏元素和游戏机制的“设计策略”,是一种利用游戏乐趣提升参与动机的手段。考虑到儿童阅读活动所具有的内部动机性,AR童书的应用程序设计可以引入游戏化设计策略,将乐趣原则置于非游戏活动中,通过导入游戏元素、流程和机制等设计内涵,将儿童引入寻找乐趣的沉浸状态。

具体而言,其一,强化AR童书设计的乐趣原则。有趣的故事情节可以吸引儿童的注意力,而精妙的叙事脚本亦能帮助孩子提高阅读理解和记忆能力。因此,AR童书设计应该强化其叙事能力,依托强大的想象力,利用新奇的故事元素和逼真的感官体验,为孩子们架构一个充满幻想的叙事时空。并且,通过点击、翻页、寻找、揭秘等过渡环节将儿童现实生活中熟悉的游戏情景整合到AR童书阅读场景中,制造出娱乐性的戏剧效果,激发孩子的阅读兴趣。

其二,设置奖励机制,激发儿童阅读的激励式沉浸。游戏是以目标为导向的活动,并且不同的奖励方式会给孩子们带来不一样的激励效果。因此,在设计AR童书时,应以不同层次的奖励方式——连续奖励、固定比率的奖励、固定时间的奖励和不定奖励——调动儿童的积极情绪,进而提升其阅读动机如在知识类AR童书中加入一定的竞技和自我挑战元素,以完成阶段性任务和获得额外奖励的方式刺激儿童进入专注的阅读状态。又如在教育类AR童书中添加关卡和冒险类的情节设置,以通关的形式调动儿童的主观积极性,满足儿童好奇心的情感需求。

其三,丰富AR童书设计的互动策略。交互性是AR童书典型的技术特性。游戏化的交互设计强调的是儿童参与故事构建的作用以及儿童在其中的体验过程。具体而言,交互性叙事构建了一个层层递进的叙事网络,“在外层,交互性关注的是故事的呈现;在中层,交互性关注用户在故事中的个人参与;在内层,故事是通过用户和系统之间的交互动态的生成”。[9]在阅读过程中,儿童进入AR技术营造的阅读情境后,成为积极的参与者,并在与数字内容的自然交互中,通过个体的互动行为串联起故事情节,推动故事发展。如电子互动绘本《快乐万圣节》将互动游戏和故事情节融为一体。[10]当孩子阅读时,需要全程参与故事中的小游戏,才能实现叙事的连续性和完整性。可以说,AR童书的交互设计并不是简单地强调个人与系统之间的信息交互,更多的是突出儿童与虚拟内容之间的知识传递和情感映射。

5G时代,AR技术应用于少儿出版是时代的“实然'对于当下“数字原生代”,由于对网络文化和数字产品有着天然的亲切感和操作能力,数字阅读己经成为他们重要的阅读方式。与纸质童书相比,AR童书既保持了纸质图书的优点,又具备数字内容的技术特性,推动着少儿出版向智能化方向发展。不同于纸质童书以文本为中心的作者传达与读者接受的单向传播模式,AR童书强调以儿童为中心,其多元化的内容表现形式和参与性的自然交互方式,能够激发儿童阅读兴趣,提升儿童阅读动机。基于技术接受模型而提出的AR童书设计策略,遵循内容与技术的合作共贏,不仅可以推动AR技术在儿童阅读领域的创新应用,促进纸质阅读内容与数字虚拟环境的融合,而且还可以深化对智媒时代儿童阅读行为规律的科学认识,推进儿童数字阅读的理论创新。

注释

[1]Davis,F.D.,Perceived Usefulness,Perceived Ease of Use,and User Acceptance of Informatio Technology[J].MIS Quarterly.1989,13(3):319-340.

[2]张伟.乐趣性与互动性感知对MOOCs学习者持续学习意愿的影响[J].中国人民大学教育学刊,2016(2):125.

[3]Pagani.M.,Determinants of adoption of third generation mobile multimedia services[J].Journal of Interactive Marketing,2004t18(3):46-59.

[4]Song,J_,Koo,C.,Kim,Y.,Investigating Antecedents of Behavioral Intentions in Mobile Commerce[J].Journal of Internet Commerce,2007,6(1):13-34.

[5]徐媛,从儿童绘本内容运营看跨媒介叙事与儿童阅读内容生产[J].编辑之友,2018(6):22.

[6]Lee.Y.,Kozar,K.A.,and Larsen.K.R.T.The Technology Acceptance Model:Past,Present,and Future[J].Communications of Association for Information Systems(12),2003,pp.752-780.

[7]Davis,F.D.,Bagozzi,R.P.,and Warshaw,P.R.,User Acceptance of Computer Technology:A Comparison of Two Theoretical Models[J].Management Science,1989,35(8):316-333.

[8]上官大堰,增强现实儿童图书优势分析与设计策略构建[J].科技与出版,2017(2):77.

[9]Marie-Laure Ryan,The Interactive Online:Layers of User Participation in Digital Narrative Texts.In:Ruth Page and Bronwen Thomas,eds.New Narratives:Stories and Storytelling in the Digital Age.Lincoln:University of Nebraska Press.2001.

[10]彭飞.电子互动绘本的设计艺术研究[D].武汉:华中师范大学,2013.