【摘 要】文章首先指出价值概念在图书营销学领域中的缺失或模糊问题及其严重性,进而提出读者价值概念。其次,从两方面阐述读者价值概念的明晰化在当代具有紧迫性。再次,从四个角度给读者价值概念做出定义,并概括出其五层构成要素。最后,在结语中提示概念明晰化主要目的之一是读者价值的提升与创新。

【关键词】读者价值;图书营销;明晰化;价值提升;价值创新

1996年,新闻出版署印发《关于培育和规范图书市场的若干意见》,提出建立出版物大市场。随后,日益成形的统一开放、竞争有序的全国图书市场使得图书发行观念退潮,图书营销观念盛行。1998年,方卿、姚永春的《图书营销学》一书出版。在21世纪的前十年里,中国加入世贸组织,图书市场更加繁荣,出版发行事业单位基本全部完成转企改制。在此背景下,有关出版业市场营销方面的论著相继问世,如刘拥军的《现代图书营销学》、刘吉波的《出版物市场营销》等。理论来源于实践以及对其他理论的借鉴,理论演进的成果惠及实践。顾客价值概念逐渐成为图书营销学中需要厘清和关注的概念。

一、从价值概念的缺失或模糊到读者价值概念的提出

1.问题的发现:价值概念的缺失或模糊

问题的发现是研究的起点。很多市场营销学教材或论著的营销定义中出现了顾客价值术语(简称价值),图书营销学教材或论著中的图书营销定义与市场营销学中的定义略有不同。对比曹虎等的《什么是营销》与方卿等的《图书营销学教程》中营销与图书营销的定义,前者从顾客价值链的视角,认为营销是一个关乎顾客价值的企业流程,是企业理解、创造、传播和交付顾客价值的完整过程。从企业经营理念的视角,认为营销是一种指导企业围绕顾客偏好构建顾客价值、打造差异化产品、塑造品牌的经营理念。[1]后者认为所谓图书营销是出版发行企业为满足读者对图书商品的需求,从市场调研、图书产品开发、定价、促销到将图书商品转移至广大读者的一系列市场活动。简言之,图书营销是以图书市场为中心的出版发行企业整体性活动。[2]

在营销定义中,顾客价值术语出现频次很高,可见营销概念与价值术语关联紧密,而在图书营销定义中,未出现价值术语,出现的是需求术语。笔者认为,图书营销学研究应该重视价值概念,除营销概念与价值术语关联紧密这一表层原因,从本质看,价值是市场营销学的一个基础且核心概念。

价值是市场营销学的一个基础概念,这可从价值概念在市场营销学理论体系中的位置及几个概念间的逻辑关系看出。市场营销学教材开篇(理论体系的开头)通常会提出顾客价值、交换、顾客满意、顾客忠诚等概念。这些概念间的逻辑关系是,顾客需求是顾客价值产生的基础;顾客满意、顾客忠诚是顾客价值最终要导向的结果;交换是市场营销的核心,交换过程能否高效进行,主要取决于生产者、营销者创造的顾客价值满足顾客需求的程度。从上述梳理可看出,顾客需求更基础,顾客价值是中间变量,图书交易能否达成、销量能否上升与这个中间变量的生成、高低直接相关。价值还是市场营销学的一个核心概念。不论是市场营销学,还是图书营销学,理论体系一般围绕价值建构,价值是中心或核心,如STP战略即选定价值,产品策略、定价策略即创造价值,分销渠道策略即传递价值,促销策略即传播价值。

2.问题的初步解决:读者价值这一图书营销概念的提出

既然价值是市场营销学的一个基础且核心概念,借鉴市场营销学的图书营销学本应引入并重视这一概念,但价值概念的模糊制约了图书营销理论成熟度的提高。笔者认为读者价值概念作为图书营销学的一个基础且核心概念,可从三方面论述。

(1)图书营销及出版经营管理各领域的价值概念不宜简单直接地采取价值这一术语。价值在哲学、伦理学等人文社会科学领域内属于关系范畴的概念和术语,指客体能够满足主体需要的效益关系。而本文所指价值尽管也具有这样的意蕴,但其是特定且具体的,指企业经营管理领域的价值,特指图书营销学的价值。因此在图书营销学中,直接使用价值容易与伦理学等领域一般且抽象的价值概念混淆,需要在价值前加上限定语。

(2)这一特定价值应该是买方价值,而非卖方价值。根据赵东晓的《出版营销学》,我国图书营销理念的形成经历了三个发展阶段:以出版社为中心的产品观念时期、以书店为中心的推销观念时期、以读者为中心的营销观念时期。[3]在当代,卖方(出版企业与发行企业)不是中心,买方才是中心。出版业中广义的买方指个人读者、机构购买者(如图书馆)和图书发行中间商(如图书批发商、零售商等)。前两者构成了读者市场(个人读者与机构读者),后者与出版企业构成了图书产业市场。图书发行中间商有卖方性质,尚不能看成是真正的买方,读者(为满足自身学习和他人借阅等需要而购买的个人和机构)才是。据此逻辑,这一特定价值不可能指读者对出版发行企业的重要性,因为这是以出版发行企业为中心的卖方价值。这一特定价值应指出版发行企业对读者的有用性、重要性,或出版发行企业传递给读者的利益或价值。这个含义强调了读者是价值的使用者和受益者,出版发行企业围绕读者运转,这才是买方价值。

(3)这一特定价值不应该是顾客价值,而应该是读者价值,并且还需与图书馆学的读者价值概念相区别。顾客价值属于买方价值,是市场营销学中约定俗成的概念,直接照搬到图书营销学中并不妥当,因为顾客不是出版业特定术语,读者才是。

读者、图书消费者与用户这三个概念既相近又互有区别,在当代出版业中交互使用。[4]为什么不提出图书消费者价值或用户价值概念?首先,消费者概念外延过大。图书消费者是图书购买行为的发起者、影响者、决策者或执行者,图书的阅读者或其他方式使用者也可能身兼几种角色,如同时是发起者与阅读者,或几种角色分别由不同的人承担,如少儿图书购买的决策者通常是父母,而阅读者是少儿,即图书消费者远不限于阅读者,而本文这一特定价值主要是关于阅读者的。其次,用户外延过窄。一般的用户是指数字时代网络与新媒体的使用者。由于图书营销活动大多通过媒介作用于读者,且当代媒介最有影响力的是网络与新媒体,因此,出版业用户包括使用网络与新媒体的图书消费者(包含读者)。而本文这一特定价值不局限于用户型读者,读者最吻合买方一词的内涵,图书消费者过宽,用户过窄,因此,读者价值这一概念较为科学。

此外,本文所称读者价值概念属于出版学。假如图书馆学中也出现了读者价值概念,需将出版学中的读者价值概念与之区别开来。其中一个不同之处是图书馆的读者借书,而出版业的读者被期待买书。

二、读者价值概念的明晰化在当代具有紧迫性

1.明晰读者价值概念有助于当代出版发行企业科学提高图书营销实践的绩效

洞察读者需求是图书营销的源头。当科学技术环境发生巨变时,不仅出版发行企业营销图书的技术和手段变得先进,读者个体和群体的阅读习惯也发生变化。出版发行企业仅洞察读者需求的变化是不够的,还需要洞察随读者需求而变的读者价值这一中间变量,因为读者价值直接关系图书能否卖出、销量能否上升、读者是否满意和读者的忠诚度。同时,出版发行企业还要有紧迫感,因为环境的变化是紧迫的,出版发行企业的适应也应是紧迫的,要带着紧迫感洞察(包含明晰)、生成、提升读者价值,以此切实提高图书营销实践的绩效。

当代一些图书营销的成功案例中,营销人员进行操作时可能并没有读者价值意识,但实际已不自觉地运用了读者价值概念等理论。以广西师范大学出版社策划的《鲍勃·迪伦诗歌集(1961—2012)》营销活动为例,预购首日,这套总共8册、售价198元的图书卖出超24000册,即3000多套。[5]其图书策划人从两方面提升了该书的读者价值,提高了图书营销实践的绩效。首先,该书在形态上是鲍勃·迪伦薯片袋,即把诗歌集变成8包8色薯片。诗歌的目标消费群体较小众,鲍勃·迪伦又比较独特(既是歌手又是诗人),这种挑战传统装帧的设计属于激励性的读者价值,迎合、抓住了小众读者群体。同时,这种出格行为也瞬间引爆社交网络,扩大了受众面,增加了潜在读者。其次,策划者将确定选题、编排、影印、下厂、预售所有环节中的种种趣事持续分享在微博,让这套书上架前就已在读者心中形成漫长的期待,这种饥饿营销能够提升具有主观性特征的读者价值。

2.相较于出版经营管理领域与价值相关的概念,图书营销学需先行明晰读者价值

图书营销学之外的一些出版经营管理领域也有价值相关概念,如战略管理中的价值网、商业模式中的价值主张、服务主导逻辑中的价值共创。这些出版价值相关概念包含价值术语,因此这些概念的定义基于其中价值的定义,而这些价值也基本均为买方价值,即读者价值。它们与图书营销学的读者价值概念大体相通,即读者价值既是图书营销学的一个基础概念,也是其他一些出版经营管理领域的基础概念。读者价值是各出版经营管理领域间的纽带,或者说,它是图书营销学等出版经营管理领域共有的基础概念。

此外,在所有经营管理领域中,市场营销学里的顾客价值概念最基础,顾客价值理论研究也最活跃和开阔。市场营销学以外的经营管理领域若要澄清价值概念,会参考市场营销学的顾客价值概念等理论,读者价值概念亦如此。读者价值概念是各出版经营管理领域间的纽带(见图1),但并非所有领域的价值均是读者价值,这体现了问题的复杂性。

图1 读者价值概念与图书营销学等出版经营管理领域的关系

读者价值概念还是部分出版经营管理领域的核心概念。这些出版经营管理领域也可像图书营销学一样,围绕价值术语建构理论体系。如出版商业模式的一种理论体系可按价值主张、价值创造、价值传递、价值获取的顺序建构。

综上,读者价值概念的明晰化不仅惠及当代图书营销理论与实践,而且是其他出版经营管理领域明晰其价值相关概念的基石。在当代,其他一些领域明晰其价值相关概念具有紧迫性,如商业模式理论被出版学界用于探讨出版议题迄今已有十多年,服务主导逻辑理论被出版学界借鉴始于几年前,其中价值主张、价值共创等概念的明晰化亟须图书营销学先行明晰读者价值这一基础且核心概念。

三、读者价值概念的明晰化

所谓读者价值概念的明晰化是指明确这一概念究竟是什么的问题。本节首先对这一概念的内涵进行描述或做出规定,即给出定义,其次分析这个概念,指出其构成要素。

1.读者价值概念的定义

参考马椿荣的《消费者价值研究理论综述》、郝向华等的《顾客价值理论研究综述》等文,同时结合出版业实际情况,笔者基于买方价值论从以下四个角度归纳读者价值的内涵。[6]

(1)感知识别观。读者价值是指读者对图书或出版知识服务的感知价值。顾客感知价值是服务营销学等领域的概念,是读者价值概念的参照概念。相比图书,无形的出版知识服务更需强调感知价值。此外,参照迈克尔·波特《竞争优势》一书观点,当出版发行企业为读者(买方)创造竞争优势,降低了读者的成本或提升了读者的收益时,就为读者创造了价值。为读者创造的价值如果是以溢价的形式出现,就必须被读者识别,出版发行企业必须通过诸如广告、促销的力量将其为读者创造的价值传递给读者。[7](43-44)综上,读者价值是在读者感知或识别中诞生的,不仅要做出好书、提供优质服务,还要让读者感知、识别得到,图书或出版知识服务的售价要高起来,读者价值需先高起来。

从感知识别观可看出,读者价值具有主观性。即使是同一本图书,价值也可能因人而异,其受读者的个人需求、经济状况、过去经验、价值观和偏好等心理和非心理因素影响。读者需求、经济状况属客观理性因素,如精装、高价图书对于有求实需求、囊中羞涩的大学生读者价值低。读者价值主要是人的一种评价及主观感受,为此,出版发行企业要了解、调研目标读者群体的价值评价标准,创造他们看重的利益,以生成较高的读者价值。

读者价值评价标准通常是多元的,一种思路是采用美国心理学家赫茨伯格的双因素理论。参照该理论,保健性价值因素指对某种图书不满的因素,如书稿内容的质量高了,读者不一定买,但低了,读者一般不会买。激励性价值因素指对某种图书满意的因素,如前文提到的鲍勃·迪伦薯片袋作为一种挑战传统装帧的设计,对于一部分目标读者属于激励性价值因素。在不缺乏保健性价值因素的前提下,激励性价值因素在提升读者价值、促进购书方面起决定性作用。

(2)理性对比观。从读者获取与付出的对比定义,读者价值是指读者获取利益与付出成本间的差值或比值,或读者在感知利益与感知代价间的权衡,或读者基于其获取和付出对图书或出版知识服务的效用做出的总体评价。总之,读者价值的生成、高低基于理性的对比。当然,这些定义在一定程度上也兼容了感知识别角度,有一定感性成分。

将所出版的图书或服务与竞争对手对比是另一条思路,即出版发行企业只有提供比竞争对手更大的读者价值,才能吸引并留住读者,读者购买图书或出版知识服务时的选择过程是读者寻求最大读者价值的过程。[8]参照波特《竞争优势》观点,竞争优势基本源于出版发行企业为读者创造超越成本价值的能力,体现在该企业能以比竞争对手更低的价格满足读者的相同利益,或是能向读者提供他们愿意额外加价的特殊利益。[7](2)

从以上对比可看出,读者价值具有比较性。读者购买一本图书或一项服务时,通常会对所有可供他选择的同类产品进行价值比较,从中择一。因此,读者价值的产生、高低还依赖于读者所选取的参照物的价值。出版发行企业要关注竞争对手的图书或服务,要为读者提供独特的、差异化的价值,并尽量不断提升这个价值。如孔夫子旧书网主卖旧书,当当网主卖新书,但两者仍存在一定竞争关系,互为参照物。同一版图书如果在两个网站上都有,读者可能会综合比较两书的品相、价格、快递服务质量等因素,判定出读者价值谁高谁低后购买。

(3)情感观。读者价值是读者与图书或出版知识服务间的情感联结,如一些中国读者购买《鲍勃·迪伦诗歌集(1961—2012)》是出于与迪伦的情感联结,这份偏好增加了这套图书的读者价值。这一角度是对感知识别论的深化或补充,读者在对图书或服务认知(感知、识别等)的基础上产生偏好,或在认知、购买前就已对图书或服务的作者、内容等元素有了偏好。情感联结不限于偏好,还有其他如信任。商务印书馆、中信出版社等知名出版社的图书销量高的原因可能是读者对其提前就有了信任,相应的读者价值高。

同时,这一角度也与理性对比观形成了互补。理性对比角度加上情感角度才能完整展现出版消费活动及读者的各种行为反应,包括购书之后的反应。一些粉丝读者在购买、阅读《鲍勃·迪伦诗歌集(1961—2012)》后,在豆瓣等社交网站发表有利于该书营销的各种好评和愉悦感受,影响其他潜在读者,在某种程度上也增加了该书情感方面的读者价值。

从情感观中可推测出读者价值具有一定稳定性,因为情感较情绪具有稳定性。一些中国读者对于鲍勃·迪伦的偏好是长期以来形成的,不会轻易改变。

(4)体验观。读者价值是在读者对图书或出版知识服务的使用、体验过程中产生的。这一独特视角强调使用中才有价值,不用则无,由此很容易使人联想到价值共创。参照基于服务主导逻辑的价值共创理论,读者使用、体验图书或服务时,读者价值才真正诞生,读者是读者价值的共创者之一。读者价值的共创主要发生在出版消费过程中,其具有独特性、体验性和情境依赖性等特性。此外,在出版业强调知识服务的当下,出版发行企业经常通过平台向读者提供知识服务,平台有助于加强双方的互动性,继而增进读者体验,提升读者价值。

从体验观中可推测出读者价值具有一定的动态性。使用、体验在本质上是实践,即读者价值是通过实践取得的。实践的情境、场景有可能因时、因地、因人而发生变化,读者价值可能会随着不同的使用情境、场景而动态增减。读者每一次购买、使用、体验可能形成、加强或减弱其对某种图书或服务的看法,近因效应显现。这启示出版发行企业要确保己售图书或服务质量的稳定性,也要关注读者价值评价标准中变化的部分,因为随着时代发展,以前的好书标准不一定适用于当下。同时,出版发行企业也不应一味迎合读者,应走到读者前面,引导评价标准的变化趋势,以此来提升己售图书或服务的读者价值。

2.读者价值概念的构成要素

分析读者价值的构成要素可深化对其内涵的认识,有助于进一步明晰这一概念。由于图书或出版知识服务是文化性突出的内容商品,知识价值通常是第一位的,也是最基础的。参考马椿荣的《消费者价值研究理论综述》等文,同时结合出版业内的读者需求、购书动机及其他影响读者购买的主要因素,笔者将读者价值的构成要素归纳为五种。

其一是知识价值,指读者通过图书或出版知识服务的使用而获取的效用,如某一本图书承载的知识有较强的实用性或新颖性。这种价值通常基于读者的理性需求,属于理性观定义的范畴。其二是情感价值,指读者从图书或出版知识服务为其带来的感觉和情感状态中得到的效用,如知名作者、出版社、丛书的品牌价值、图书印制工艺的形式美带来的美感价值。这种价值属于情感观定义的范畴。其三是社会与文化价值,指图书或出版知识服务通过提高读者的社会性自我概念、文化品位而为其带来的效用,如价格昂贵、装帧豪华的大部头图书用于装饰办公室、书房或客厅,彰显了主人的文化品位。其四是情境价值,指读者在特定情境或场景发生的消费行为中感知、体验到的效用,如读者在某一书城购书时感受,体验到的休闲感、愉悦感。这种价值属于体验观定义的范畴。其五是感知利失,指书价、时间成本等,如读者购买一本图书花钱越少、耗时越短,生成的读者价值越大。

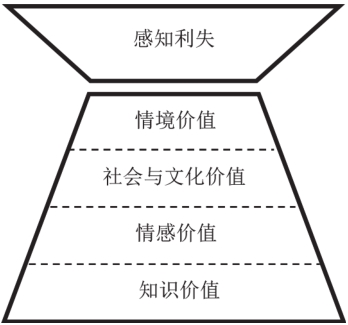

以上读者价值的五种构成要素中,前四种均是感知利得,是正向的,第五种是感知利失,是负向的。笔者参照马斯洛的需要层次理论将这五种读者价值的构成要素视为五层读者价值,并按层级排序(见图2)。图2下方的梯形内,各层感知利得越靠近最下方越有基础性质,越靠近最上方越有附属性质;上方的倒置梯形是感知利失,与下方的感知利得方向相反,而读者价值是读者感知利得与感知利失间的差值或比值。

图2 读者价值概念的五层构成要素

读者价值概念具有层次性,其表现不限于上图,在其中某一层内还可细分。如在知识价值这一层内还可分层。以一本中国地图册为例,图书里的中国各省(包括自治区与直辖市)省会城市彩色政区图是基本属性价值,行政级别较低的乡镇在书中也有标注,满足部分挑剔型读者的期望价值。两者均属于知识价值,但前者是其中较低层的基本属性价值,后者是较高层的期望价值。

四、结语

从图书发行工作看,图书营销活动绕不开读者价值这一中间变量,需要通过它才能真正影响图书销量。为明晰读者价值概念,笔者基于买方价值论,从感知识别观、理性对比观、情感观、体验观四个角度定义读者价值,并解析读者价值的五层构成要素。这样多角度、多层次的概括和分析使读者价值的内涵得以充分展现。

明晰读者价值概念的主要目的之一,是知晓如何提升读者价值。出版发行企业要避免读者流失、击败竞争对手,需时常关注如何提升本企业图书或知识服务的读者价值,黏住读者。一般情况下,出版发行企业通过降低成本、创造新的读者价值构成要素和创新读者价值层级结构三个主要途径提升读者价值。塑造读者的价值评价标准,使其有利于图书或知识服务,是一条新思路。本文关于读者价值、构成要素、价值分层、价值评价标准等的一些观点或结论将有助于出版发行企业做好价值提升工作。

从价值提升与三个主要途径的关系还可看出,价值提升包含价值创新。当代更是需要出版人深入思考读者价值创新。特别是对于一些大中型出版发行企业,要做好图书营销等经营管理的战略规划,有必要对读者价值做全面、系统的分析,对所有可行的价值进行增删加减,并按重要性重新排序,建立新的价值层级结构,据此确定出版发行企业提供什么样的图书或知识服务及怎样提供的战略导向。本文对读者价值内涵及构成要素的明晰,能为各种类型出版发行企业的价值创新工作提供参考。

参考文献:

[1]曹虎,王赛.什么是营销[M].北京:机械工业出版社,2020:6,8.

[2]方卿,姚永春.图书营销学教程[M].长沙:湖南大学出版社,2008:15.

[3]赵东晓.出版营销学[M].北京:中国人民大学出版社,2010:7,8.

[4]梁超.读者学重启第一步:读者、图书消费者及用户辨析[J].编辑之友,2019(8):77-80.

[5]陈喆.图书营销就是要“搞事情”!这位“网红”编辑的脑洞有多大?[N].出版商务周报,2020-10-27(002).

[6]孙文润.国内顾客价值理论研究综述[J].企业导报,2010(7):267-268.

[7]迈克尔•波特.竞争优势[M].陈丽芳,译.北京:中信出版社,2014.

[8]符国群.消费者行为学[M].北京:高等教育出版社,2015:133.