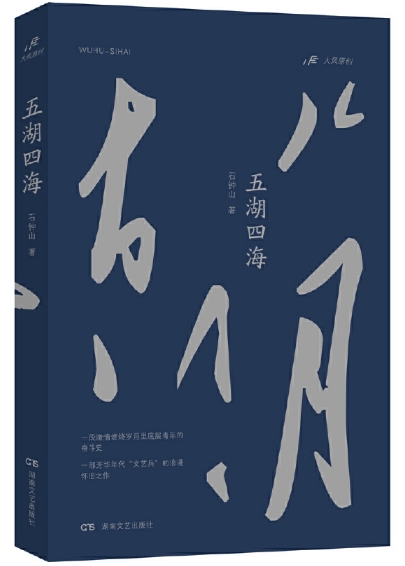

在小说《五湖四海》(湖南文艺出版社)中,石钟山就以最平凡普通的细节,将一个平凡的小人物在生活苦乐中的浮沉挣扎描绘出来。他试图在平凡真实的生活中挖掘英雄的光芒,借以显现更加尖锐的力量。

《五湖四海》的叙事并不复杂,主人公刘天右出身于农村,祖辈都是以务农为生的穷苦老百姓,祖辈传下来的关于吹唢呐的技艺成为了他入伍参军的前提。于他而言,如果他从未见过农村之外的世界,会像他的乡邻伙伴那样一辈子面朝黄土背朝天。然而,当他瞥到了在他农村生活之外的更大天地之后,他的心有不甘来得更加深刻。

小说中的唢呐始终贯穿,也暗示了刘天右跌宕起伏的命运。唢呐成为了一个象征符号,有效地实现了对于生活经验的重新书写,同时也暗含了对天右人生轨迹的预告。文中的唢呐仿佛具有生命,一方面,它在表象是引领着天右的生活,另一方面,它所吹奏出来的曲目也暗含着对天右情感的延续。

对于刘天右而言,他的命运也是和唢呐紧紧连接。

小说中段,关于他在边防生活中的日常,作者进行了极致的描写,漫天大雪、漫长的孤寂和冷清,边防线下,风雪交加,他仍然在大风口边防点上吹起唢呐,那首《九九艳阳天》,更代表着哨所艰难生活之下,一个老兵的铁汉柔情。

尽管小说并未将笔触过多投放在军旅的严苛生活上,对于战争更是全然未曾提及,但小说仍然在跨越漫长岁月之后,完成了对军旅生活信仰的追求和写照。对于刘天右来说,他在严酷而冷峻的军旅生活中经历了少年人格的成长和历练,于他而言,这种青春时期的生存状态极大地影响了他的一生。在小说的最后,属于部队的乐队组建成功之后,他对于集体的信仰是可以让他抛下一切的。他已然不是那个会为了自己而抛下家庭的刘天右,而是一个身后站着集体的、一个坚定而怀揣信仰的老兵刘天右。演出队伍的出现,代表着中国军队的不屈不挠。山可撼,人民军队不可撼,这种力量来自长时间对孤独的忍受,更来自军队的锤炼。

正如刘天右在小说末尾的回忆那样:“人生从这个驿站又到另一个驿站,每个驿站都是人生的标点。”于他而言,从一开始的文工团舞台,到边防线上面向大风口所吹奏的《九九艳阳天》,再到最后八一建军节上合唱的《我们来自五湖四海》,都是沸腾的青春记忆,是属于刘天右与“刘天右们”骨子里的坚守与命脉。