——摘自《山花怒放》

在伟大的脱贫攻坚战中,有多少奋斗在山乡的好儿女,翻山越岭,走遍田间地头;在茶园果园里风餐露宿,对口帮扶,一天不摘帽,就一天不收兵;多少浸透了奋斗的汗水、泪水、甚至是青春热血的可歌可泣的故事,也写在了一道道山岭、一座座村寨和一片片田野地头之上。毫无疑问,这是新时代里最瑰丽的“创业史”和华彩乐章,也是摆在每一位文学创作者眼前的最耀眼、最鲜活和最丰饶的“现实题材”。

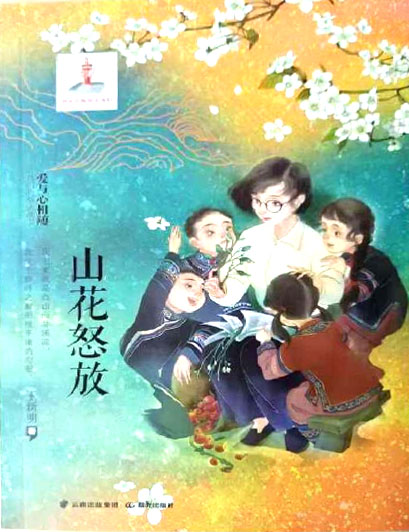

青年作家王新明的儿童小说新作《山花怒放》(晨光出版社),书写的就是这部瑰丽的“创业史”中一个生动的章节。小说以从外乡来的年轻女教师阿孥、从省城回来的同样年轻的“阿木科”(当地方言:干部)、共产党员阿呷和他的未婚妻阿娜丹,还有一群山村孩子为主角,讲述了小鲊村和四周的山乡村寨,在实现全国脱贫攻坚任务、全面建成小康社会的大背景下悄悄发生的变化,刻画了大时代前行的步伐给小鲊村三代人带来的观念、习惯和心志的改变,尤其是为新一代山村孩子当下和未来送来的希望与梦想。

这部小说故事温暖,文笔清秀,像一幅富有明丽的西南边疆特色的乡村生活风俗画,也是一支献给奔向全面建成小康社会的年轻奋斗者们的礼赞之歌、青春之歌。

从小说里我们看到,当阿呷把一条新路“修到村人心里去了”之后,“便又铆足劲儿打算烧烧新官上任的第二把火:挖挖小鲊村的穷根儿”。而阿孥传递和教给孩子们的,也不单单是知识,更宝贵的是自尊、自强的信心和梦想。她深知,孩子们“光知道世界有哪样是远远不够的”,她必须教会他们去“创造生活”。为此,阿孥、阿呷、阿娜丹这些年轻人,都在用奋斗的心血与汗水,浇灌着各自的青春之花。怒放的青春之花像灿烂的春光一样,在唤醒落后和封闭的小山村的人们。除了这几个年轻人,还有老毕摩、喜多奶奶、乌金爷爷等老一辈人,也都付出了各自的努力。尤其是主人公阿孥,为了娃儿们一个都不能少,哪怕在茫茫山林里孤身夜行、甚至走迷了路,也在所不辞。她以小鲊村为圆心,竟然把方圆几十里的村寨都走了个遍,把所有该念书的女娃的年龄、住址、家庭状况,密密麻麻地写满了17个本子。她自己没有孩子,但时间一长,她对这些娃娃的感情,正像她跟月穗阿婆说的那样,“真就把他们当成自己的娃娃了”。为了办起收养孤儿的福利院,进而为了实现在山乡创办一所免费的女子高中的梦想,她历尽艰辛,甚至疾病缠身,几乎付出生命的代价。

小说结尾是这样一幕:每天,阿孥都是第一个醒来的人。此时天际暗淡,晨光仍在沉睡。她轻轻穿过长廊,点亮每盏灯,然后再起身,呼唤女娃娃们起身晨读。“‘向光而行,不要回头。’阿孥把一个又一个女娃娃送出大山,去寻找她们的青春,自己却留在原地,一直是那个掌灯人。”