【摘 要】本研究对《第三军医大学学报》来稿中一图多用、图像裁剪拼接、图像局部篡改等典型学术不端图片案例进行辨析,调查国内外生物医学期刊的图片处理标准,结合《第三军医大学学报》图片审查过程中的实践经验,对科研图片处理应遵循的原则进行总结,并提出相应防范措施:制定生物医学期刊图片处理规范;加强对论文图片的审查把关,防范学术不端行为;鼓励作者共享原始图片,提高数据透明度;制定针对作者学术不端行为的惩戒措施。

【关键词】生物医学期刊;学术不端;图片;造假

在数字环境下,生物医学论文的学术不端行为变得更加容易实现,且多样复杂。其中,图片造假(包括对图片的不当修饰)难以被非生物医学专业人员识别,是隐藏较深的学术不端行为,已成为学术造假的重灾区。任艳青等[1]对撤稿观察数据库2012—2018年的撤销论文进行分析,发现数据、图像、同行评议和署名问题是论文被撤销的主要原因。2018年10月,被誉为“造假侦探”的微生物学家Bik和同事在《Molecular and Cellular Biology》发表的一项研究发现,2009—2016年发表在该期刊的960篇论文中,有59篇(6.1%)存在不当图片重复使用[2]。2019年11月,首都医科大学校长饶毅举报9篇论文存在图片造假问题。其指控的问题有2类:一类是图片显示的实验结果存在涂抹、拼接痕迹;另一类是图片显示的实验结果是从别的图片复制、粘贴而来。2020年7月,《华尔街日报》报道了121篇论文图片造假的丑闻。这121篇论文来自毫无关联的不同课题组,甚至是完全不同的研究主题,但是都出现了相同的图片,只是简单地加以旋转、裁剪的“粗加工”,甚至图片的注释说明也完全相同[3]。

随着Adobe Photoshop(简称PS)等强大应用程序的广泛使用,作者可以更加便捷地调整或修改数字图像,极易造成对原始数据的不适当更改,引发科学不当行为。很多作者为了达到“预期结果”,会用PS对图片做更多处理,如移位、旋转、拼接、清除背景、改变亮度和对比度等非常简单易学的操作。然而,相比于文字抄袭检测,目前图片检测手段有限,研发的图片检测系统尚不成熟,大多数的论文图片还是通过人工进行筛查。这就对生物医学期刊编辑审查图片的能力提出了更高要求。

如何加强对论文图片的审查把关、防范图片的学术不端行为已成为科技期刊亟须解决的重要课题。本研究从《第三军医大学学报》(下文简称本刊)来稿中一图多用、图像裁剪拼接、图像局部篡改等典型学术不端图片案例分析出发,结合国际学术出版对图片发表的标准和自身图片审查过程中的实践经验,对科研图片处理应遵循的原则进行总结,并提出相应防范措施,供国内生物医学期刊同道参考。

1 典型学术造假图片辨析

1.1 通过变换拍摄角度的一图多用

案例1

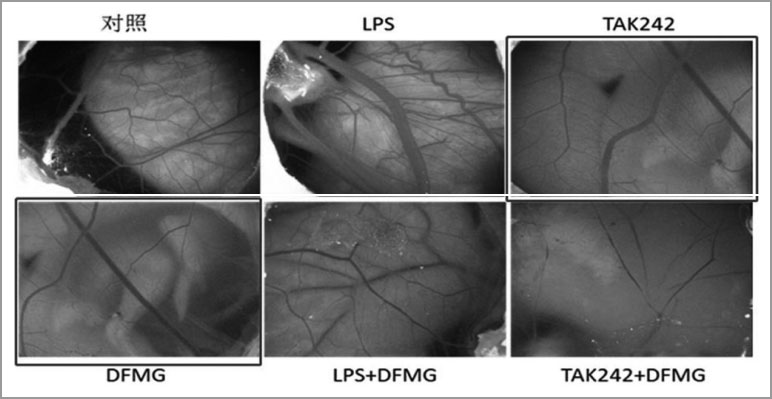

在本刊某篇来稿中,作者拟观察TLR4在血管形成中的作用,通过使用TLR4激活剂LPS和阻断剂TAK-242,以及自研抗血管形成药物DFMG分别预孵育HL-60细胞,然后用HL-60细胞培养上清处理鸡胚绒毛尿囊膜(CAM)观察血管新生的变化(图1)。图中黑色方框显示:TAK242组和DFMG组有1个重叠区域,表明这2张照片实际上是从同一标本中获得的,只是拍摄的角度及放大倍数等有所不同。不同处理组新生血管生长情况却相同,使文章的可信度大大降低,同时也对作者的诚信产生怀疑。尽管存在作者误用图片的可能性,但至少说明作者在实验数据的记录和使用方面是不严谨的,故编辑部对该文做了退稿处理。

图1 TLR4/NF-κB信号通路对DFMG调节血管新生作用的影响

1.2 通过剪切拼贴代表不同处理结果

案例2

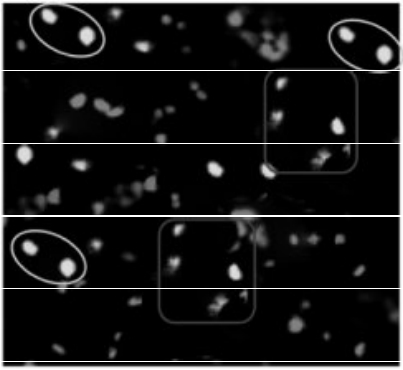

在本刊某篇来稿中,作者通过荧光显微镜观察各组C3H10T1/2细胞转染情况[pcDNA3.1-mRFP组转染Ad-BMP9(红色荧光,图2中暗点)+pcDNA3.1空载质粒(绿色荧光,图2中亮点)和pcDNA3.1-HIF-1α组转染Ad-BMP9(红色荧光,图2中暗点)+HIF-1α过表达质粒(绿色荧光,图2中亮点)]。见图2。作者描述结果为:转染48h后,与NC组比较,pcDNA3.1-mRFP组和pcDNA3.1-HIF-1α组均有大量荧光出现,提示转染成功。与pcDNA3.1-mRFP组比较,pcDNA3.1-HIF-1α组ALP活性显著增加。但图中红、绿荧光存在明显人工作假的痕迹,为PS软件通过剪切拼贴荧光表达而成,具体见图2中不同框标志处,理论上2组绿色荧光应不同,但却出现同样的图形。也就是说,其实绿色荧光可能根本不存在。此外,我们应该意识到:如果细胞同时转染2个带有不同荧光的载体,应该在大部分细胞同时显示2种荧光,本实验的红色和绿色荧光叠加效果应该为黄色,而不仅仅是非红即绿。猜测作者在实验结果不符合预期的情况下,采用剪切拼贴的方式对图中局部进行修改,以此得到符合预想结果的图片。

(a)pcDNA3.1-mRFP

(b)pcDNA3.1-HIF-1α

图2 荧光显微镜下观察各组C3H10T1/2细胞转染情况

1.3 伪造电泳图片

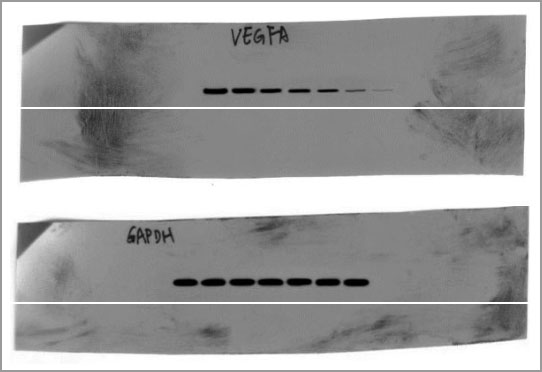

案例3

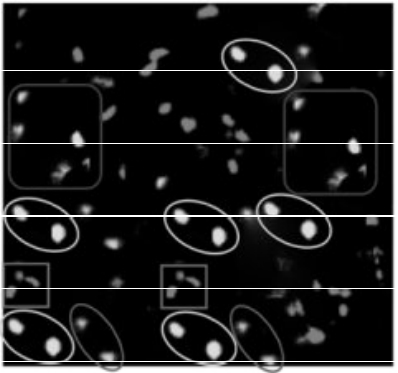

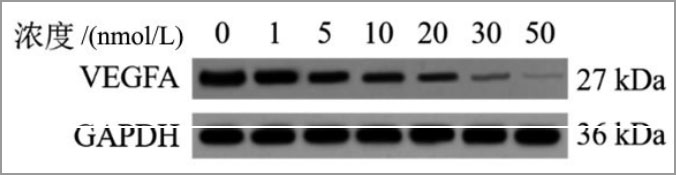

在本刊某篇来稿中,作者通过Western blot检测了不同浓度某种药物处理对内皮细胞VEGFA表达的影响(图3(a))。从电泳图中可以看到,药物的剂量和VEGFA的表达呈现完美的量效关系,而这在生物学实验中是非常难以实现的。第一印象是图中蛋白条带很生硬,没有电泳的方向性拖尾,条带的边界过于清晰,背景过于一致,人为加工的可能性极大。编辑部要求作者提供原始电泳图片(图3(b)),可以看到原始图片是NC膜裁剪后显色的结果,内参和目标蛋白VEGFA不在同一块凝胶上。电泳条带平直,边界更加清晰,没有拖尾;背景非常干净,没有跑胶的痕迹,看上去不真实。

(a)来稿中的电泳图

(b)作者提供的原始电泳图

图3 Westernblot检测不同浓度普萘洛尔对VEGFA表达的影响

通常,如果是高丰度蛋白,信号很强,的确可以把Western blot做得很漂亮、很干净,比如内参蛋白。但是对于低丰度蛋白,或者是正常表达与下调表达的蛋白在同一张膜上,这时的电泳图往往会带有一定背景,甚至在原始图片上可以看到NC膜的边缘。这些背景噪音都是可接受的。另外,电泳是有方向性的,拖尾是常见的,或者说蛋白条带的前后缘不是对称的(图4)。而本稿件的电泳条带没有拖尾,背景太干净,推测是利用PS软件伪造的电泳图。

细箭头示背景噪声;粗箭头示电泳拖尾

图4 规范的Westernblot检测电泳图

1.4 过度改变图片的亮度或对比度使图片失真

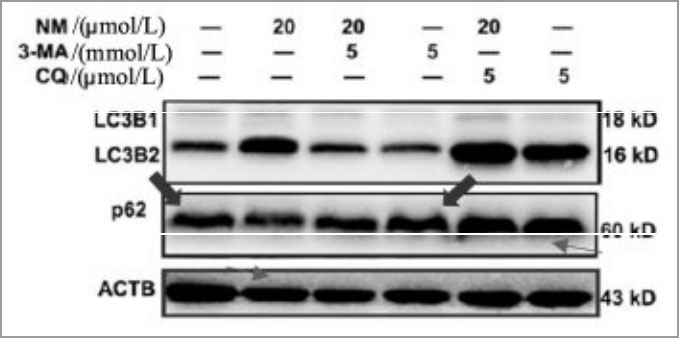

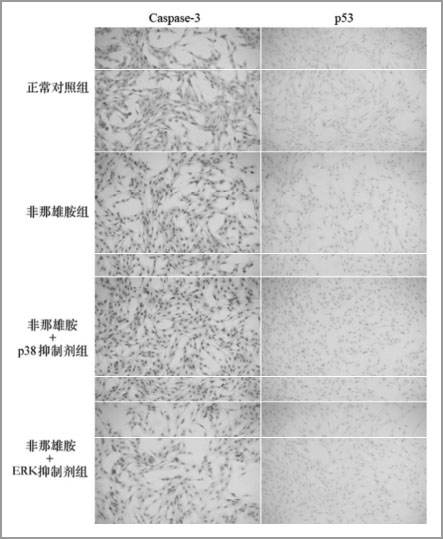

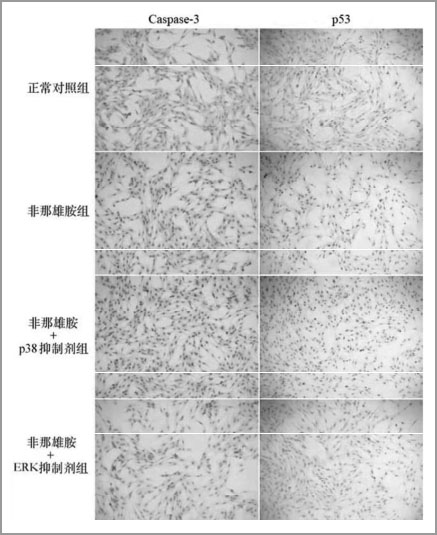

案例4

在本刊某篇来稿中,作者通过免疫组化检测Caspase-3和p53在尿道板成纤维细胞中的表达(图5(a))。图中显示右列p53与左列Caspase-3的表达图片底色差异较大,显然是通过改变图片的亮度或对比度实现的,是失真的,而非原始图片。作者为了达到理想的预期实验结果(p53低表达,Caspase-3高表达),通过PS软件增加亮度,减少对比度,遮盖了棕色的信号。即使原始图片是真实的,作者过度的图像处理反而使结果显得不真实。根据左列的背景色调,通过PS软件简单调一下对比度,就能调回图片原本的颜色(图5(b))。

(a)利用PS软件过度改变图片对比度

(b)原本的图片颜色

图5 免疫组化检测Caspase-3和p53在尿道板成纤维细胞中的表达

1.5 对照组不同时相点结果用同一张图片

案例5

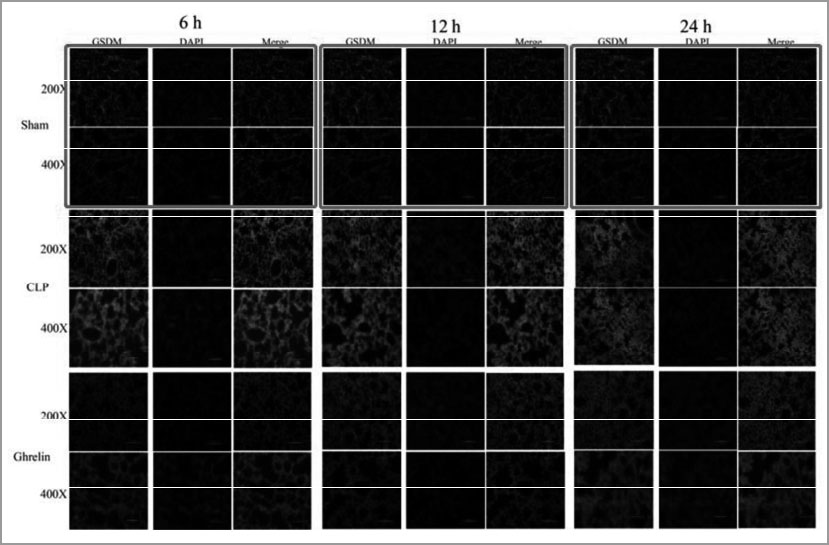

在本刊某篇来稿中,作者利用免疫荧光检测Ghrelin对小鼠肺组织GSDMD表达的影响(图6)。这篇文章以假手术组作为对照组,也就意味着还是有创伤,假手术组在不同时相点应该会有应激反应或创伤反应。但图中显示:作者在不同时相点用的是同一张图片。事实上,即使是假手术组各个时相点没有差异,也不能在不同时相点用同一张图片,因为时相点就表示不同时间取材的结果。这表明作者没有认识到假手术组的真正含义,用某一个时间点的图片代替其他时间点的所有图片,这种做法至少是不严谨的。

图6 免疫荧光检测Ghrelin对小鼠肺组织GSDMD表达的影响

2 国内外生物医学期刊图片处理规范调查

按照前期研究中期刊遴选标准[4],选取国内外综合排名靠前的生物医学期刊各50种,对期刊制定的论文图片处理规范进行调查。结果表明:国外50种生物医学期刊中,有26种(52%)期刊制定了图片处理规范,对凝胶电泳图片、显微照片等的完整性和标准,以及图片不当操纵情形进行阐述;国内50种生物医学期刊中,只有6种(12%)期刊制定了图片处理规范,且均为英文期刊。可见国内期刊对论文图片修饰问题关注度不高,对图片处理标准的制定不够重视。

3 防范图片学术不端的措施

3.1 制定生物医学期刊图片处理规范

图片操纵是一个可能发生诚实错误或欺诈的领域,使用数字媒体进行图像采集和处理可能会无意中造成数据失真。为防止这种扭曲,保持图像数据的完整性,本文根据调查结果,结合本刊稿件处理的实践经验,对科研图片处理应遵循的原则总结如下。

1)作者投稿时应提供原始的、未经处理的图片文件,以帮助编辑和同行专家对稿件进行评审。建议在文章发表后保留未处理的数据文件,最好是永久存档。

2)与稿件一起提交的供审阅的电子图片应进行最低限度的处理。一定程度的图像处理是不可避免的,也是可以接受的,但是最终的图像必须正确地反映原始数据并符合标准。

3)应列出所使用的图像采集工具和图像处理软件包,在方法中描述,并清楚地指出对图像进行的所有修改和处理操作。

4)图像中的特定特征不应被增强、遮挡、移除、移动或引入。例如不能利用Photoshop中的复制和修复工具故意掩盖图像。

5)只有当亮度或对比度在整个图像及对照组上均匀应用,并且它们不模糊、消除或歪曲原稿中的任何信息,才可以接受对亮度或对比度的调整。

6)过度的操作,例如以牺牲其他区域为代价来强调图像中的1个区域的处理是不合适的,正如强调相对于对照组的实验组数据一样,尤其是为了突出与预期结果一致的故意处理。

7)在不同时间或不同地点收集的图像不应合并成一幅图像。必要时,合成图像的组成部分应在图中清楚地划出分界线,并在图例中加以说明。如来自同一凝胶不同部分或不同凝胶,场或曝光的图像分组应使用分界线来明确。

8)不得在同一图像面板或图形之间通过完全或部分复制更改图像来代表不同处理结果。不当行为包括将凝胶带复制到现有凝胶图像中以创建新结果,为了在视野中展示更多细胞而在显微照片中拼贴细胞。

9)裁剪图像通常是可接受的。正当的裁剪包括以感兴趣的区域为中心,修剪图像边缘的“空白”空间,去除边缘的碎片。有问题的裁剪形式:①删除信息,改变图像中的剩余内容,只展示对结果有利的图片。如剔除死亡细胞,只留下看起来健康的细胞。②将同一张图片经过不同剪裁、旋转,代表不同的处理结果。

10)电泳凝胶和印迹:对照组(如GAPDH、actin)和实验组应在同一块凝胶上进行电泳实验,以保证实验条件一致。当对照组和实验组在不同的凝胶上电泳时,应在图例中标明,并尽量保证2组的实验条件一致。

3.2 加强对论文图片的审查把关,防范学术不端行为

1)原始图片属性作为辅助判断。点击鼠标右键查看原始图片属性,未经修改的图片会显示照相机信息;而经过PS软件修改的图片,照相机信息消失[5],程序名称变为Adobe Photoshop。但图片被PS软件修改不能作为判断图片造假的依据,还要结合图片中是否存在形态相同的荧光蛋白等表达进行判断。

2)利用图像处理软件分析图片。很多修改的痕迹只需经过一些简单的操作便能被发现。检查图像文件:通过使用Photoshop中的基本“亮度/对比度”滑条(如案例4),可以对图形文件中的图像进行简单的“取证”分析,以揭示背景像素模式中的不一致,这些不一致是操纵或不适当调整亮度和对比度的线索。

3)借助图像查重软件检测。要想杜绝科研造假,除了合理的制度设计和严厉的处罚制度外,技术的进步也必不可少[6]。随着现在各种技术软件的研发,图片作假几乎已经无所遁形。

艾普蕾(iPlagiarism)公司的猫图鹰图像检测平台是国际知名图像真实性人工智能检测及版权保护软件系统。它将复杂的计算机软件操作进一步简化,用户可以直接将可疑的图片上传到该检测系统(http://motuin.org),系统最终会提供一份图像检测报告,以不同颜色的区块显示图片中疑似不当操作之处,同时还附有图片篡改参数。艾普蕾同时提供图片中相似度检测,能有效地帮助判断图片中复制—粘贴区域[7]。

最近来自纽约雪城大学的机器学习研究人员Acuna开发了一款论文图像查重软件。《Nature》杂志在2020年7月21日发布了这一重磅消息。Acuna研究团队从bioRxiv和medRxiv服务器上下载了3500篇预印版论文进行检测,找出了24张涉嫌重复/造假的图像。其基本原理是:将提取图片放大以获得特征性图片数字(指纹),从而即使图片做了旋转、大小调整、截取、改变对比度或颜色,该软件仍然能够识别出其相似度[8]。Adobe Photoshop公司也在2019年推出了他们的反向还原技术,利用人工智能技术识别并还原图像PS过的部位,准确率高达99.4%[9]。

国外一些期刊已开始尝试使用图像检测软件。《Diabetes Care》对接受出版的稿件中的所有数字图像使用图像鉴证软件进行扫描,以确定是否存在任何不当操作的迹象。《Cancer Discovery》的所有图像都要经过图像复制(校对)的自动筛选和其他形式的操作检查。《Molecular Biology and Evolution》使用图像处理软件来检测提交的稿件中的伪造证据。

3.3 鼓励作者共享原始图片,提高数据透明度

数字化改变了科研数据记录、科研成果传播、学术交流的方式,促使科研环境更加开放,促进了科研数据的共享。《Journal of Cell Biology》于2008年发布了专为存储生命科学论文原始图片的在线仓储系统JCB Data Viewer。读者可以通过JCB Data Viewer浏览、下载图片,并进行简单的测量分析[10]。建议国内生物医学期刊所刊发的研究论文增加图片数据的可访问性声明,鼓励作者在学科公共平台中上传原始图片数据,以便于同行评估数据的有效性与可靠性。另外,图片数据共享平台也有利于检测系统比较已发表和待发表的图片是否存在重复。

3.4 制定针对作者学术不端行为的惩戒措施

图片不当操纵或造假属于学术不端的一种类型,一旦发现作者有学术不端行为,应立即撤销论文,并按照期刊制定的惩戒措施对作者做出应有的处罚。期刊可以按照出版伦理委员会(COPE)建立的流程图,或根据自身情况建立撤稿流程来调查可能的图片造假行为。期刊应要求作者提供原始图片或其他证据,并对事实清楚、存在图片不当操纵论文做出撤稿处理。本刊编辑部经过调查后认为2018年第4期发表的《贝沙罗汀对帕金森大鼠黑质神经元凋亡及AKT/GSK-3/mTOR通路的影响》在初投稿中即存在病理图片组别名称(绞股蓝总苷不同剂量组)与文题不一致的问题,随即做了规范的撤稿处理[11-12],之后建立了本刊的撤稿流程[13]。

除了撤销论文,期刊还应采取以下惩戒措施[4]:将学术不端作者列入黑名单,限制作者/课题组一定年限(或终身禁止)的发文权限;向作者发出正式的谴责信;通知作者机构;期刊发表声明,公开通报批评;将作者的不端行为向同一出版集团/学(协)会/同一领域的其他科技期刊进行通报;通知资助机构等。

4 结束语

总之,本研究对本刊来稿中一图多用、图像裁剪拼接、图像局部篡改等典型学术不端图片案例进行辨析,调查国内外生物医学期刊的图片处理标准,结合自身图片审查过程中的实践经验,对科研图片处理应遵循的原则进行总结,并提出相应防范措施:首先应制定生物医学期刊图片处理规范,使作者明确可接受和不可接受的图像处理之间的界限。作为期刊编辑,有责任加强对论文图片的审查把关,防范学术不端行为:通过查看原始图片属性进行辅助判断;利用图像处理软件分析图片;借助图像查重软件进行检测。此外,应鼓励作者共享原始图片,提高数据透明度。最后,应制定针对作者学术不端行为的惩戒措施,建立防范图片造假行为的最后一道防线。

5 参考文献

[1]任艳青,靳炜,翁彦琴.撤销论文的学术不端行为新特征及启示[J].中国科技期刊研究,2019,30(12):1251

[2]知识分子.论文图片作假:侥幸机会小,撤稿代价大[EB/OL].(2020-07-27)[2021-02-09].https://zhuanlan.zhihu.com/p/164362435

[3]学术造假者的噩梦:论文图片检测软件研发成功[EB/OL].(2020-07-28)[2021-02-08].https://cloud.tencent.com/developer/article/1669655

[4]张维,吴培红,汪勤俭,等.国内外生物医学期刊撤稿规范分析及应对学术不端行为的防范策略[J].编辑学报,2020,32(3):252

[5]潘华.科技期刊论文图片的鉴定[J].编辑学报,2016,28(4):338

[6]造假者们颤抖吧!论文“照妖镜”:图片查重软件来啦[EB/OL].(2018-03-14)[2021-02-08].https://www.x-mol.com/news/11715

[7]叶青,林汉枫,张月红.图片中学术不端的类型与防范措施[J].编辑学报,2019,31(1):47

[8]Nature:学术造假者的噩梦!论文图像查重软件研发成功,造假图片,无处可藏[EB/OL].(2020-07-22)[2021-02-08].https://www.instrument.com.cn/news/20200722/554610.shtml

[9]P图=学术造假?Nature:论文图片处理的标准要搞清![EB/OL].(2020-01-04)[2021-02-08].https://www.x-mol.com/news/121262

[10]谭贝加.《JournalofCellBiology》论文图片政策对我国科技期刊的启示[J].科技与出版,2019(7):91

[11]唐雪梅,蒋学华,徐露.撤稿:贝沙罗汀对帕金森大鼠黑质神经元凋亡及mTOR/AKT/GSK-3β通路的影响[J].第三军医大学学报,2018,40(4):328

[12]冷怀明.撤稿引出的出版伦理问题与处理[J].编辑学报,2018,30(6):558

[13]《第三军医大学学报》编辑部.《第三军医大学学报》论文撤稿规范及流程[J].第三军医大学学报,2018,40(14):1279