【摘 要】为了科学严谨地处理科技期刊编辑出版过程中的学术不端、诚实错误和学术争议等问题,提出区分处理学术存疑论文的策略。根据论文存疑性质的不同,在分类界定的基础上,提出区分处理的基本原则和具体方法,并结合实际案例进行阐述,提供可供科技期刊编辑参考的处理策略。客观公正地处理学术存疑论文,有助于净化学术环境,实现学术共同体的内部良性循环。

【关键词】学术存疑论文;科技期刊;科研诚信;学术争议;管理策略

近年来,多起关于国际知名期刊对中国科研工作者涉嫌学术不端论文进行“撤稿”处理的事件在微信等公众平台被报道和转载[1];2021年1月21日科技部发布《有关论文涉嫌造假调查处理情况的通报》[2],在公布多篇科技论文涉嫌造假被举报的结果后引发社会热议[3],学术存疑论文成为关注中心。十大事件中,《Nature》封面文章“史上最小恐龙化石”的撤稿在新闻里与其他学术不端事件相提并论,但从最终撤稿声明[4]来看,该论文出现的问题并不能定论为造假,更类似学术争论或观点错误。对于科技部的通报,也有时评[3]提出疑问和思索:“怎么做论文不是造假、怎么做就是造假了?”在关注公众舆论对中国学术不端行为进行批判的同时,作为期刊出版者,我们应注意到:无论新闻媒体总结的“十大学术不端/撤稿事件”,还是科技部关于论文涉嫌造假调查处理情况的通告,均有涉及学术存疑论文,如何区分和处理类似事件值得我们全面观察和思考。

虽然国外有规范[5-7]在定义学术不端或科研不端行为中提及应注意区分诚实错误(honest errors,亦有译为“无心之失”)或意见分歧(differences of opinion),但国内研究[8-12]主要针对已被认定的学术不端行为,包括学术不端的定义、分析、对策,以及根据查重检测系统、撤稿处理等措施来分析其防范或遏制情况,部分文章[8,13]在分析学术不端时提及数据的无意错误或科学探索的“试错”特征,但没有对期刊如何区分处理学术存疑论文进行详细明确的分析。美国科研诚信办公室(ORI)审查的指控[14]中,1994—2004年的259起调查案件有49%被最终认为不存在学术不端行为,2004年289名举报者中只有51%的人指控的情况被证实为学术不端。被举报的学术存疑论文有一定概率并没有不端行为或无法证实有不端行为,此外,针对如何处理不准确指控或如何证明无罪的文献也很少[15]。对于明确的学术不端行为,遵照相应的规范或规则进行调查处理即可,但是实际操作中有较多论文事件涉嫌但难以明确学术不端,因此有必要界定学术存疑论文的分类和特征,探讨区分处理的策略,有助于科学严谨地对待科技期刊编辑出版过程中的学术问题,在促进科研诚信的同时保护科学探索的试错本质,集中力量精准打击不端行为,净化学术环境。

1 学术存疑的定义与分类

学术存疑是指科技期刊编辑出版的论文在学术有效性上受到质疑但不能证实学术不端行为的一类特殊情况。根据其性质或来源,最终可区分归入潜在的学术不端(怀疑但证据不足)、诚实错误、学术争议或观点错误和研究质量低劣等问题。

1.1 潜在的学术不端

从国内外各种指南规范等看,学术不端的定义至今没有完全统一,但其共同特征在于这类问题是作者带有明显意图的行为所致。根据美国科学编辑理事会(CSE)、国际医学期刊编辑委员会(ICMJE)和出版伦理委员会(COPE)、英国制药工业协会(the Association of the British Pharmaceutical Industry)、世界最大的生物医学研究资助基金之一惠康基金会(the Wellcome Trust)等规定[7,16],作者“剽窃”“伪造”“篡改”“不当署名”等故意作为均属于不端。但事实上有些论文是否存在不端行为,往往难以甄别和证实。例如,赵丽莹等[17]提出的部分“灰色不端行为”,作者在基金标注、共同署名上可能有不实或随意标注,科研结果进行切片发表等;或者部分记录丢失无法提供原始数据链[18],作者根据某一标准对部分数据识别为异常并剔除,研究论文表现出支持某理论的明显倾向性等。

1.2 诚实错误

绝大多数期刊协会或出版组织在定义不端行为时会特意指出,应当将诚实错误或意见分歧区分出去。其中,诚实错误一般意味着无意过失,ICMJE认为这是“科学与出版的一个组成部分”。这类问题多数来源于研究过程或出版过程,可能会导致学术有效性受到质疑,具体包括:数据收集、分类、统计分析错误;漏写某些具体参数或步骤;拼写错误,图片放错位置或作图有误,图片中标记错误,如左右或上下标反等。对于这类问题,在进行核实和处理时,重点在于问题的严重性,是不影响论文结果和结论,还是影响部分内容,或者甚至导致整体研究完全偏离原先的解释和分析?不同严重程度的问题应有不同的处理方式。

1.3 学术争议或观点错误

科技期刊是学术交流和争论的重要舞台,负责任的批评和异议是科学得以自我纠正和不断进步的重要基石。意见分歧中往往存在学术争议,可能因此发现错误,也可能是一时的误解,属于正常的科学探索过程。科学家创建的理论和实施的实验不可能完美无瑕,他们发表的论文虽然经过了现代同行评审制度的广泛审视和严格评价,但依然可能有错。

随着现代各种先进技术手段的不断涌现,很多以往的预测或理论被证伪或无效,但这样的学术观点错误不能也不应当简单归入不端行为。如心理学史上著名的精神病学家弗洛伊德,他基于个案研究数据建立的精神分析理论,随着现代心理学在控制实验学和统计学等技术方面的发展和完善,因无法证实其有效性而逐渐淡出现代心理学的主流。

1.4 研究质量低劣及其他

有些研究因设计方案缺陷或在实验方法中取样、建模或分析时不够严谨,如样本污染等[19]导致结果或部分结果不可靠或不可重复,或新证据的出现[20]证明当时理论或模型的不准确。惠康基金会对研究质量问题的态度最为宽容,其规定[21]认为,质量糟糕的研究如果没有欺骗意图,则不属于不端行为。如2020年1月印度研究者在预印本平台BioRxiv上发布声称COVID-19病毒因其独特插入序列而与HIV病毒有着不寻常的相似性,疑为非自然来源,这篇论文在研究设计和分析上质量粗劣,是极不严谨且选择性使用数据的典型案例,最终以作者撤回稿件而结束。

但也有对研究质量要求严格的组织,对论文是否披露利益冲突和是否遵守伦理规范有着极其明确标准,其中最为严格的定义由2000年召开的英国生物医学研究不端行为联合协商会议[22]提出,参与者包括医学委员会、行业协会、基金会和工业协会等至少10家英国组织。根据要求,研究者行为只要不符合伦理规范和科学标准,无论有意或无意,都被认为属于不端范畴。

总体来说,虽然学术造假的事件发生率有据可查,但对于谬误指控,其可能性并非不存在。科学探索的过程实质上只能在某一时间段获得某一暂时性真理,创新需要冒险,肯定会犯错。即使是执行同行评审制度的科技期刊,也无法保证出版论文的信息都必然正确,正规出版的期刊论文质量也难免参差不齐。在此基础上,科学家根据不断出现的新知识来批判性地评价之前的各种假设和结论,无论是作者还是读者,都应是科学讨论的参与者。

2 区分处理的基本原则

作为出版者,期刊的首要任务在于为读者提供准确信息并尽可能保证这些信息能得到正确使用。在区分学术存疑论文的基础上进行区分处理,既有利于鼓励科研人员敢于诚实报道而不害怕被污名化,也可以集中力量让已被证实的学术不端得到认真处理,不会因为打击面大而难以开展工作,有助于学术成果乃至学术界获得社会的认可和信任。由于科学研究的广度和多样性,目前并不存在单一的公认方法来解决处理学术质疑论文,但国外较多的具有丰富经验的编辑出版组织,如ICMJE和COPE,提供了一些实用性很强的规则框架,有利于国内期刊根据自己的情况因地制宜,制定具体流程并公开发布,倒逼作者严格遵守科研规范,减少因原始数据保存不善或研究质量不佳等原因造成的学术存疑现象。

论文学术有效性被质疑后,期刊应当先在编辑部内部进行调查。事实上,在现有的学术不端检测手段和大数据技术的支持下,一般性的学术造假,如文本抄袭、图片造假或篡改,以及切片式发表等,都可以得到核实。当学术存疑论文事件发展到需要期刊向作者正式发文提出欺诈或造假的怀疑,或向作者单位反映情况要求调查时,往往是比较正式的指控。特别在涉及研究机构后,无论论文作者是否有错,都易导致较大的负面影响或来自作者的反指控,会使期刊投入过多的时间和精力应付出版主业之外的事务,也容易因矛盾激化而难以真正解决问题。必要时,对于无法定论的存疑,期刊应与相关机构进行合作,并关注调查进展,及时跟踪报道。无论最终采用哪种方式处理学术存疑论文,期刊应以如实说明为行动准则,保证读者获得全面准确的信息,在已被提出数据有问题或被证实有误后还不断出现错误引用可视为期刊的失职。

3 区分处理的具体措施

根据以上定义和原则,对于学术存疑论文,首先要界定的关键点在于是否确实有问题,是属于缺少详细原始数据情况下的误解还是学术观点上的差异(学术争议),有无研究本身的质量缺陷。其次,如果有问题,那么这个问题属于不端行为,还是诚实错误?是否存在人为操纵或抄袭等?不能重复是否足以判定学术造假?当某一存疑论文停留在多方联合调查也暂时无法认定造假的阶段时,出版者将这些论文归入学术争议范围更为合适。

3.1 方法和流程

对于学术存疑论文中明确存在的问题,科技期刊可根据轻重程度区分处理。国外期刊常见的做法有勘误、更正、撤稿或部分撤稿等,一般在期刊网站的出版规范中有着清晰规定,国内期刊在这方面工作稍有欠缺,但也有典范,如《第三军医大学学报》为了更好地规范撤稿处理,制定了撤稿流程图并在网站公布[23]。

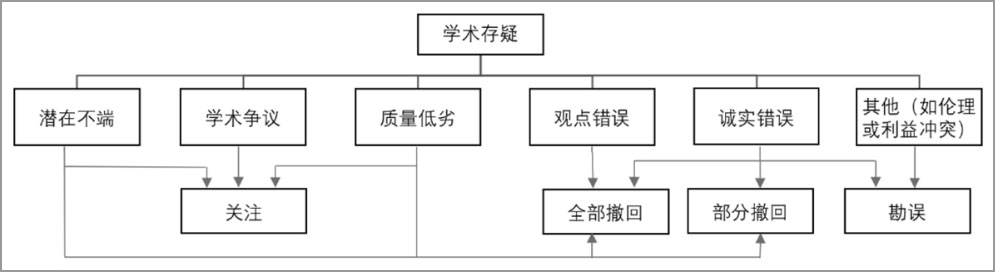

对学术存疑论文进行具体处理时,对于不能证实的不端行为,应谨慎处理,不宜轻易定论为造假,但对于确实存在问题的论文应通过“关注”或“通信”文章对读者进行必要的提醒和情况说明,如有错误应及时更正或撤回。对于无意过失,重点在于终止错误信息的传播,并对论文作者在学术规范上提出严格要求。对于研究质量问题和观点分歧,应鼓励质疑和争论,鼓励学术争鸣,经得起质疑的论文成果才值得尊重;如果观点错误或研究质量低劣导致研究结论不可信,应及时撤回论文的部分内容或全部内容并提出密切关注;期刊可以通过发表相关论文的评论来提醒读者关注数据的有效性和重复性,也可以通过发表相反结果的论文让读者获取更加全面的信息。对于漏写利益冲突或伦理证明文件,可以通过勘误进行更正,但对于严重利益冲突或不遵守伦理要求以至于影响到论文研究内容和结论,则应归入质量低劣进行相应处理。本文对学术存疑论文的区分处理流程的总结见图1。

图1 区分处理学术存疑论文

3.2 实际案例借鉴

国外期刊如《Science》等有时通过发布“编辑关注(editorial expression of concern)”来提醒读者注意某篇文章介绍的方法或数据可能存在严重问题。《Cancer Research》在撤稿声明中不仅标出被撤稿件的题目和卷期,而且对于争议较大的稿件,明确写出其撤稿原因在于作者无法复制哪些数据,而哪些数据可以继续分析,哪些作者同意撤稿,哪些作者不同意撤稿,哪些作者无法找到。处理时需要把握的界限在于及时、诚实地反映论文现状,明确指出问题在何处,对结果或结论产生何种影响,以便论文成果得到正确对待和利用。

国内科技期刊整体影响力相对偏低,因学术疑义被关注或被发现的论文相对偏少,另外可能因科研诚信和出版伦理规范体系还不健全,以及社会效益或经济利益等顾虑,对学术存疑进行关注或撤稿的公开声明也少;另一方面,国内科技期刊尤其知名高校、中国科学院、中华医学会等机构主办的期刊在新形势下特别重视查重和三审等出版前防范措施来把控论文质量,对减少撤稿现象有一定帮助。如笔者所在的上海交通大学学报编辑部,有一篇文章在排样时有作者质疑署名资格,提出因第一作者疏忽导致另外某单位的2位科研人员在作者列表中被省略,应予添加,编辑部参考CSE和ICMJE对作者署名资格及增减作者处理流程,请通信作者提供被添加者的具体工作证明和贡献声明、全体作者同意书以及新的版权协议,并获得研究所在单位对署名资格达成一致的认可,最终完成作者补充。此外,也有同行评审专家对论文部分内容提出质疑后,编辑部高度重视,要求作者提供原始数据,包括试验品各阶段照片和实验具体记录等,不能提供者则建议撤稿或予以退稿,等获得切实的新内容后重投。对于出版后论文遇到类似情况也可以参照这种区分处理方式,但在处理时需要发布勘误或进行撤稿等。

4 结束语

学术存疑论文涉及科学技术专业性很强的成果问题,如何区分和判断,并给出公正可信的结论?这些问题牵涉科学共同体的方方面面。本文主要从期刊出版的角度出发,尝试区分不同性质的学术存疑论文,并对此提出相应管理策略。科学客观地分析情况,公正地确定疑义性质,既不以学术地位的强弱,也不凭社会压力的大小,更不因感情用事和想象臆断定错,在规则框架内依据事实进行判断和处理,形成能够有效运行的长期机制,促进学术诚信建设和精准打击学术不端。

5 参考文献

[1]墨香学术.2020年十大学术不端/撤稿事件[EB/OL].(2020-12-12)[2021-01-30].https://mp.weixin.qq.com/s/AOzBcPro8ASTB3nXlsVHDA

[2]中华人民共和国科技部.有关论文涉嫌造假调查处理情况的通报[EB/OL].[2021-01-30].http://www.most.gov.cn/tztg/202101/t20210121_160971.htm

[3]王孙归雁.论文造假调查,给结论也要给过程[EB/OL].[2021-01-30].https://www.jkb.com.cn/news/commentary/2021/0125/480995.html

[4]XING L,O'CONNOR J K,SCHMITZ L,et al.Retraction note:hummingbird-sized dinosaur from the Cretaceous period of Myanmar[J].Nature,2020,584(7822):652

[5]Editorial Policy Committee.CSE's white paper on promoting integrity in scientific journal publications[M/OL].[2021-01-30].http://www.councilscienceeditors.org/wp-content/uploads/entire_whitepaper.pdf

[6]ICMJE.Recommendations for the conduct,reporting,editing,and publication of scholarly work in medical journals[S/OL].[2021-01-30].http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf

[7]Office of Research Integrity.Online learning tool for research integrity and image processing[EB/OL].[2021-01-30].https://ori.hhs.gov/education/products/RIandImages/default.html

[8]赵金燕.撤销论文对于全球防治学术不端行为的意义和遏制作用[J].中国科技期刊研究,2015,26(6):556

[9]孙雄勇,耿崇,申艳.学术不端检测的难点及对策[J].中国科技期刊研究,2019,30(1):14

[10]陆雁,米慧芝,李智娟,等.学术期刊如何防范编辑的学术不端行为[J].编辑学报,2020,32(1):50

[11]武晖,孟超,师琅,等.识别科技论文学术不端2法[J].编辑学报,2020,32(3):295

[12]张维,吴培红,汪勤俭,等.国内外生物医学期刊撤稿规范分析及应对学术不端行为的防范策略[J].编辑学报,2020,32(3):251

[13]蒋霞.典型学术丑闻折射下同行评审的关键问题及其应对策略[J].编辑学报,2019,31(4):372

[14]RHOADES L J.ORI closed investigations into misconduct allegations involving research supported by the public health service:1994-2003[R/OL].[2021-01-30].https://ori.hhs.gov/sites/default/files/Investigations1994-2003-2.pdf

[15]GOLDENRING J R.Innocence and due diligence: managing unfounded allegations of scientific misconduct[J].Academic Medicine,2010,85(3):527

[16]WAGER E,KLEINERT S.Cooperation between research institutions and journals on research integrity cases:guidance from the Committee on Publication Ethics(COPE)[J].Maturitas,2012,72:165

[17]赵丽莹,张宏.科技学术出版中的灰色不端行为分析及对策[J].编辑学报,2012,24(6):529

[18]NIELSEN L B,LUND E.Scientific misconduct and participation rates in population-based epidemiological research:the NOWAC study[J].European Journal of Epidemiology,2009,24(2):69

[19]SILVERMAN R H,GUPTA J D,LOMBARDI V C,et al.Partial retraction[J].Science,2011,334(6053):176

[20]SCHULDINER S,RAPP M,SEPP L S,et al.Controversy over EmrE structure[J].Science,2007,317(5839):748

[21]The Wellcome Trust.Research misconduct[EB/OL].[2021-01-30].https://wellcome.org/grant-funding/guidance/research-misconduct

[22]MUNBY J,WEETMAN D F.Joint consensus conference on misconduct in biomedical research[J].Indoor and Built Environment,1999,8(5):336

[23]第三军医大学学报编辑部.《第三军医大学学报》论文撤稿规范及流程[J].第三军医大学学报,2018,40(14):1279