【摘 要】特色品牌栏目的打造直接影响行业科技期刊的整体形象和质量。以《广西城镇建设》“寻迹”栏目为例,介绍其创建的背景、思路、途径及取得的效应。认为在同质化严重的行业期刊竞争中,特色定位是走出困境的破局之道,应充分挖掘特色资源优势,创建特色栏目形成期刊品牌,才能促进期刊的可持续发展。

【关键词】行业科技期刊;特色栏目;资源优势;乡土建筑

一个有生命力的期刊,它的本质是什么呢?就是几十年下来,只做了一本书。期刊锁定的,是相对固定的读者群落。在这个市场细分的年代,这是一种很重要的资源。它与读者的互动强度和对读者的服务深度,势必超越其他形式的出版物[1]。显而易见,想在竞争激烈的期刊市场中突围而出,就要从“大众传播”走向“分众传播”,以突出特色的错位经营抢占特定受众的市场份额。这决定了整本期刊的编辑方向和发展前景。

《广西城镇建设》是由广西住房和城乡建设厅主管的省级科技期刊,2011年以来,通过持续打造特色品牌栏目“寻迹”,不断提高期刊的创新性和竞争力,连续被评为第八届、第九届广西优秀期刊。本文通过详述该栏目策划思路和创建历程,探讨期刊如何根据社会需求和读者需求,充分发掘自身资源优势创办特色栏目,以更好地为地方经济文化和社会建设服务。

1 创建背景:打造特色品牌栏目是可持续发展的必由之路

行业期刊作为科技期刊中的一种重要出版类型,内容主要为宣传行业方针政策、报道行业资讯动态、推广行业科技学术成果,对行业和系统领域发展状态具有极强的依赖性。相较于国家级期刊,地方行业期刊囿于地域限制,规模和影响力更小,面临严峻的发展困境。尤其是2009年8月28日,时任新闻出版总署署长柳斌杰在中国报业协会第四次会员代表大会上再次提出非时政类报刊出版单位将于2011年底全部由事业单位转制为企业[2],这一明确的时间表也对期刊的市场化、专业化发展提出更高要求。内外因素的双重夹击,迫使《广西城镇建设》必须重新对自身进行定位,把原有的地域局限性、内容专业性、受众特定性转变为自身优势,打造具有地方行业特色的品牌栏目,这也是期刊发展和壮大的必由之路。

2 创建思路:特色定位是走出困境的破局之道

《广西城镇建设》积极打破固有思维模式和发展瓶颈,通过横向比较、纵深挖掘,充分发挥特色资源优势,着力突破地域瓶颈,以此寻求破局之道。

2.1 横向比较,寻找市场空白点

住房城乡建设系统工作点多、面广、线长,建筑类科技期刊的学科内容涵盖领域较大。栏目创办之初,《广西城镇建设》编辑部多次召开会议研究查找本刊与同类型期刊之间的差异,认为科技期刊的同质化问题比较突出,同种学科的期刊在栏目设置、刊文类型与内容等方面存在相似,刊物的特色模糊[3]。期刊要想异军突起就不能做成包罗万象的“大杂烩”,而是必须具有与同行业期刊细分门类上的区别。尤其应当注重横向比较,扬长补短,通过创建特色栏目填补市场空白点作为本刊特色经营的基点。

编辑部坚定“人无我有,人有我优”的思路,最终发现尚未有由地方主办的以建筑文化为主要定位的期刊。将《广西城镇建设》特色定位于“乡土建筑文化”这一市场空白点,侧重研究建筑与历史、建筑与文化,依靠现有主管主办单位政府系统资源和行业科研机构的学术资源,以及编辑队伍的知识结构和学科背景,是可行的。目标读者定在关注建筑文化的具有高文化水平的专家、学者、专业技术人员、高等院校师生,较为容易培育稳定的高层次读者队伍,也有利于期刊的长远发展。

从期刊自身而言,因刊名的地域限制,一直面临组稿困难和读者群囿于一隅的困境,如今对乡土建筑文化进行深入挖掘,与消除地域性壁垒、盘活现有资源正是殊途同归,这对当地读者的吸引力、凝聚力也愈强。

2.2 纵深挖掘,找准资源优势

《广西城镇建设》围绕“弘扬乡土建筑文化”的编辑思路,对其纵深挖掘,着力打造能够充分展现期刊的精华、亮点、标识的特色品牌栏目。

2.2.1 在中央、自治区方针政策指引下对乡土建筑文化进行纵深挖掘

随着社会的发展和物质文化水平的提高,我国城乡二元结构发生了很大变化,各地乡土建筑文化正遭受前所未有的冲击,昔日的乡村风貌迅速改变。广西和全国许多地方一样,曾经适应农业经济和商贸经济的具有丰富历史文化特色的古镇古村落也在这一过程中不断地式微,甚至消失。

21世纪以来,从中央到地方愈发感受到保护乡土建筑文化遗产迫在眉睫,十六届五中全会、十七大先后提出建设社会主义新农村的重大历史任务和具体要求,强调“村庄治理要突出乡村特色、地方特色和民族特色,保护有历史文化价值的古村落和古民宅”[4];2009年7月,广西壮族自治区党委、自治区人民政府作出了在全区开展城乡风貌改造的重大工作部署,提出要注重保护挖掘优秀的民族传统文化,传承发扬独特的民族建筑艺术,提炼具有广西地方风格和民族特色的建筑元素,并运用于风貌改造中,使广西各世居民族的建筑特色得到传承和彰显。这些明确要求,为我们在新农村建设中做好乡土建筑保护工作提供了重要的政策支持和基本遵循。

广西住房和城乡建设厅作为城乡风貌改造工作的牵头单位,被赋予保护和传承好乡土建筑文化遗产这一历史重任;其所主管的《广西城镇建设》作为广西住房城乡建设领域的宣传主渠道、主阵地,及时开展广西乡土建设研究,使乡土建筑的历史得以延续、文脉得以传承、特色得以保留,是作为行业期刊义不容辞的责任与担当,也是其社会效益评价的题中应有之义。

2.2.2 开展市场调研和栏目选题论证

随着近些年乡土建筑文化遗产保护内涵更加丰富,保护主体也不再局限于政府层面,而是转向政府、学界、公众共同组成的多元保护主体,公众参与模式与程度逐渐呈现多元化、多层次、多尺度特征。与之相对应的,却是相对滞后的研究状况。对广西乡土建筑文化的研究多以单体、局面研究为主,未曾有过系统的、持续性的深入研究,难以满足保护、传承的实际发展需要。因此,《广西城镇建设》期刊栏目策划即以唤发全社会对传统建筑的保护和抢救意识为己任,不断深入挖掘少数民族传统建筑文化这一珍贵的“文化富矿”。

《广西城镇建设》的生存发展倚靠的最大优势就是政府办刊背景所带来的广阔系统资源和行业影响力,这一“直系血缘”关系赋予的是内容与生俱来的权威性,是打造品牌栏目的立足之本[5]。因此,栏目的策划要依托广西住房和城乡建设厅开展广西特色民居建筑文化研究,从民族村寨聚落的选址、布局、风貌特色和民居建筑文化特点等方面入手,从研究历史文化和建筑风格形成的相互关系出发,总结提炼出传统民居建筑构成要素,秉持保护、继承和发扬的原则,提出新形势下少数民族地区民居发展的方向与策略。

3 创建实践:栏目发展及效应分析

《广西城镇建设》的特色品牌栏目“寻迹”,在展现地方建筑文化、推动古村落保护和开发走上良性的可持续发展之路等方面发挥了积极作用,也为相关领域的研究者提供了更为广阔的交流平台。

3.1 栏目沿革

栏目是期刊的窗口,因此,策划特色品牌策划应体现期刊的品质、特色及其风格。在设置特色品牌栏目名称时不仅要精准,更要充分体现期刊自身的办刊宗旨和特色资源优势,栏目才具有可持续发展力和扩张力。

“寻迹”栏目从2011年1月创办至今已逾10年,名称经过多次变更,从“文化遗产”“老地方”到最终定为“寻迹”(见表1),每一次的更改代表着办刊理念的深入和提升。“文化遗产”意为“认识保护和记录乡土建筑文化遗产工作的重要性和必要性”;“老地方”是极力避免将意图传播的内容变成一种知识工业,因此重在挖掘乡土建筑文化最朴实、最真率、最生活化、最富有人情味的一部分,增加“共同守护我们的记忆与乡愁”之意;“寻迹”意为“寻找即将消失的建筑”,从树立文化自信的高度肩负起行业主流媒体的这份责任和担当,把有“有质量”“有思想”“有人文关怀”贯穿栏目始终,以最具有留存价值的纸质读物来全方位记录广西乡土建筑的真实面貌,让真实的文字和影像能成为一个时代的有力物证。

表1 “寻迹”栏目概况

| 年份 | 栏目名 | 刊载篇数 | 典型案例(按刊期排序) |

|

2011- 2012年 |

文化遗产 | 95 | 广西钦州市灵山县佛子镇大芦村(第一批中国传统村落、广西楹联第一村);广西来宾市忻城县城关镇莫氏土司衙署(第四批国家重点文物保护单位、“壮乡故宫”);广西贺州市富川瑶族自治县朝东镇秀水村(第一批中国传统村落、中国历史文化名村、广西特色文化名村、“瑶族状元村”);广西桂林市兴安县白石乡水源头村秦家大院(明清风格建筑群、唐代名将秦琼的后人聚居地);广西贺州市昭平县黄姚古镇(中国历史文化名镇、广西特色文化名镇);广西玉林市陆川县谢鲁山庄(全国重点文物保护单位、中国四大私人庄园之一、中华民国时期建筑);…… |

| 2013年 | 老地方 | ||

|

2014- 2020年 |

寻迹 |

3.2 栏目设置

乡土建筑是与生产生活相关的建筑,存在于乡土社会中,是民族特色文化、传统建筑艺术和社会发展脉络的真实写照。因此,“寻迹”栏目选题时希望能够体现出这种具有丰富层次的类型学变化(见表1典型案例):有纯农业村,有从农业向商业、手工业转化的村;有山村,有海滨村;以骆越干栏、直坡青瓦为特征的壮族民居,以白墙黛瓦坡屋顶、木色门窗马头墙为特征的桂北民居,以临街骑楼、镬耳箭头、龙纹飞翘为特征的岭南民居……;除了单纯的住宅外,还有寺庙、祠堂、书院、戏台、酒楼、商铺、作坊、牌坊、小桥等……汇集不同地区不同民族不同类型的民居聚落与民居建筑特色,这样才能一步步接近广西乡土建筑的全貌[6]。

编辑部积极跟踪广西住房和城乡建设厅组织的《广西开展乡土特色建设示范研究》《广西地区建筑风格与元素调查、分析、汇集、编写》《广西历史文化名城名镇名村及历史文化街区、历史建筑的保护研究》相关课题,并根据研究成果进行栏目专题策划,使得栏目的发展既有连续性又有可持续性。研究方法上,综合了建筑学、历史学、民俗学、社会学、文化人类学的各种方法,根据实地调研、人物访谈,结合历史文献,系统梳理传统村落的历史沿革、文化脉络,结合大量全景拍摄、专业绘图等图片资料展现村落的规划布局、建筑风格、产业特色。具体写作时,按照历史、建筑、非遗、产业、保护建议等5个板块进行(见表2)。

表2 “寻迹”栏目文章板块划分

| 历史 | 主要介绍建筑/村落主体所在地的地理环境、历史沿革、建造背景、相关轶事等。 |

| 建筑 | 从专业角度分析建筑、古迹的属性、特征、文化渊源,同时结合当下该建筑/村落的处境,描摹其人文样貌。 |

| 非遗 | 挖掘当地的非物质文化遗产。 |

| 产业 | 介绍当地特色产业。 |

| 保护建议 | 结合传统建筑/村落现状,对其保护提出合理建议,亦可采访与之相关的人物,阐述传统建筑/村落保护的现实意义。 |

3.3 栏目效应

经过10年的发展和积累,“寻迹”栏目已经得到广大读者的广泛认可,成为《广西城镇建设》的特色品牌栏目,增强了期刊的影响力。

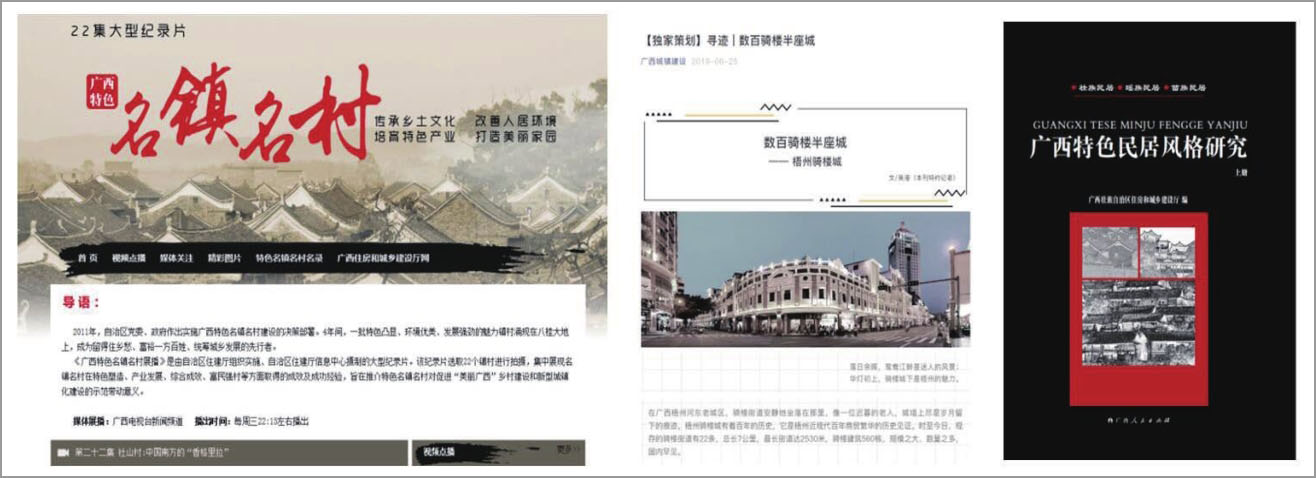

随着近年来信息传播方式的多元化发展,编辑部也在积极探索媒体融合的渠道。一是将“寻迹”栏目的稿件经过信息提取和图片重组,在期刊的微信公众号推送,进一步扩大栏目的传播力和影响力。二是策划并参与摄制了22集广西特色名镇名村纪录片,并与广西电视台共同策划了“广西特色名镇名村”大型电视宣传活动,在广西卫视的重点时段与广西住房和城乡建设厅门户网站上进行展播。三是通过对广西传统民居现场调查研究和对以往研究成果资料的吸收参考,出版了一部填补空白、系统完整研究广西12个世居民族建筑风格特色的《广西特色民居风格研究》丛书,既有建筑文化研究价值,又有传承创新指导作用,集资料保存和收藏于一身,社会反响极大。“素材一次性采集、内容多平台产生、信息多渠道发布、效果全方位呈现”,形成了多终端的传播合力[7],特色品牌栏目的效应愈发凸显,如图1所示。

图1 纪录片、微信、丛书形成“寻迹”栏目多终端传播合力

4 结语

通过科学合理策划特色栏目,《广西城镇建设》有效提高了整体学术质量和彰显自身特色。经过十年的耕耘,“寻迹”已成为期刊一张名片为业内人士所熟知,已成为记录广西乡土建筑文本中既系统、全面、权威,又具有文化情怀、良好阅读体验以及收藏价值的读本。栏目的进一步传播与发展,能够引起读者们对乡土建筑的兴趣,也吸引更多的人乐于研究、保护它们。这既是打造精品期刊的坚实支撑,也是推动和促进广西乡村环境更优美、乡土特色更浓郁、文化内涵更丰富,全面实现广西乡土建设可持续发展的动力源泉。

参考文献

[1]广西师范大学出版社.思考出版:人心即市场的彼岸——广西师范大学出版社20年经案例[M].桂林:广西师范大学出版社,2006:160,162.

[2]赵大良.科技期刊出版体制改革大家谈——科技期刊出版体制改革的重点、难点和切入点[J].科技与出版,2009(12):4-8.

[3]叶利荣.学术期刊同质化成因分析[J].长江大学学报(社会科学版)2010,33(4):58-60.

[4]广西住房和城乡建设厅村镇建设处课题组.乡土建筑研究:传统文化的现代保卫战[J].广西城镇建设,2015(8):28-39.

[5]黄婉婵.地方行业期刊的破局之路——《广西城镇建设》的实践与探索[J].新闻研究导刊,2019,10(13):242-243.

[6]陈志华.乡土默默无闻的聚落很有历史价值[N].北京日报,2013-01-21(020).

[7]贾军.媒体智能化背景下的新闻生产研究[D].武汉:武汉大学,2017.