【摘 要】增强现实出版是数字出版发展的新方向,与传统出版物相比,其更易为用户提供沉浸式阅读体验。文章重点探讨了沉浸阅读产生的条件,并从多感官刺激、交互式挑战、叙事模式以及环境创设等方面进行增强现实出版物设计研究,认为出版企业应加强对增强现实技术的理解和应用,以沉浸视角来设计增强现实出版物,提高用户的阅读质量。

【关键词】沉浸理论;增强现实出版物;沉浸阅读

随着媒介技术的发展,以图文为主的单向传播模式正逐步演化为以泛在网络、人工智能、增强现实为主的多媒体智能化双向传播模式。《论语•述而》有记载:“子在齐闻《韶》,三月不知肉味”。这种“自我沉浸”的体验模式,现在通过媒介的刺激,可以为用户提供不同的从生理到心理的多重沉浸,实现深度阅读体验。加西亚•桑切斯等人认为,增强现实书籍可以减少儿童的认知负荷,交互行为对整体阅读效果产生积极影响[1]。吕欣等人认为,增强现实图书衍生出崭新的艺术语言及独特的艺术风格,给用户带来全新的阅读体验,主要表现在故事内容结构由线性叙事变成交互式叙事,用户从被动变为主动参与,在交互文本中能投射自我的意识,从而达到高度沉浸的心流状态[2]。

2020年10月,中宣部印发的《关于促进全民阅读工作的意见》中,明确提出要提高数字化阅读质量和水平[3]。增强现实出版已成为沉浸式阅读体验重要研究方向之一。增强现实技术可以将音视频、虚拟模型、虚拟场景等内容叠加到真实环境中,创造一个虚拟与现实相融合的情境,使用户更容易产生沉浸感。如何向用户提供沉浸式高质量的阅读体验,成为需要关注的问题。

1 沉浸体验的产生

美国芝加哥大学心理学家契克森米哈最早提出“沉浸体验”,他认为人们全身心地投入到一项活动中,以至于对其他事情都不关心,这种体验是如此的令人感到愉悦,甚至人们愿意为实现这个目的而付出巨大的代价[4]。随后,沉浸理论被很多学者用于网络游戏、在线学习、电子商务等研究领域。一般认为,沉浸状态形成是外部环境和主体认知结构共同影响的结果,因而沉浸体验可以从两方面来理解,一是主观心理状态感受的沉浸体验,二是外部客观系统所施加的沉浸环境。

1.1 作为主观的心理状态

心理上的沉浸,主要是指用户专注投入、全神贯注的心理状态。桑德斯和凯恩斯认为,沉浸体验是将注意力、思想和目标集中在任务上的结果,注意力是沉浸的核心,注意力和大脑共同作用导致沉浸感的产生。作为主观的心理状态,主要包括感官刺激沉浸、挑战沉浸和叙事沉浸三个方面[5]。

1.1.1 感官刺激沉浸

感官刺激沉浸是指用户屏蔽外部世界的影响,通过多种感官的刺激使用户沉浸在所创造的物理环境中,即人们进入到一个虚拟世界但感觉仿佛是一个真实世界。这种感官刺激常被表示“参与游戏的程度”。厄米尔认为,感官信息的刺激对于沉浸式游戏体验非常重要[6]。如让用户在大屏幕和强大的声音环境中专注于刺激,而将所处的真实环境遗忘。它是心理沉浸的促进剂,压倒性的感官刺激将外部信息阻挡在外,可以防止“注意力的非同质转移。”[7]在增强现实中,戴上头盔后即进入虚实结合的环境中,系统通过刺激用户的视觉、听觉和嗅觉等,增加用户的沉浸感。

1.1.2 挑战沉浸

挑战沉浸是用户面对挑战而达到精神集中的一种状态,这种挑战与思维、运动技术有关。亚当斯将这种挑战沉浸分为战略挑战和战术挑战沉浸。前者是用户全神贯注于策略、计算并做出的选择,后者则是用户需要快速做出一连串动作而专注与手头的任务[8]。马西米尼认为挑战与用户的技能有关,不同的挑战级别与获取用户的专注度有关,其中,高挑战级别能激发用户的沉浸[9]。如增强现实游戏《Pokemon GO》根据玩家对游戏熟悉程度不同设置不同级别的挑战模式,通过完成收集不同类型的口袋妖怪任务获取奖励,并可分享至朋友圈。这种实景挑战模式获得了用户的追捧,增加了用户沉浸体验。

1.1.3 叙事沉浸

叙事沉浸是指用户将注意力转移到故事情节或其中的人物上。这是用户将自己置身于故事之中,完全参与或者接受故事中设定的事件。比如在阅读一本书或观看电影时,往往会把自己代入到角色之中,经历角色所经历的事件。这种叙事沉浸与感官刺激沉浸不同,用户会随着剧情发展而产生沉浸体验,因为角色个性以及所经历的事件已经被作者所决定,而游戏中沉浸是由用户对游戏角色的控制和代入感所产生。究其本质,叙事沉浸是排他性的注意力,而游戏沉浸是互动、探索性体验。莱恩进一步将叙事沉浸分为空间沉浸、时间沉浸和情感沉浸。当用户在具有强烈刺激的空间中进行探索时,就会体验到空间沉浸;时间沉浸是用户对故事的走向充满了好奇心,会全神贯注于故事的讲述中;情感沉浸是由于用户对故事中的人物或者故事情节产生情感依恋,投入的情感越多,这种沉浸感也越强烈[10]。

1.2 作为客观的沉浸系统

虽然沉浸是用户的主观感受,但适宜的外部环境,保持虚拟世界与等效的真实世界环境,就愈能实现沉浸感。斯莱特认为沉浸是可测量的,可以客观判断技术实现沉浸程度及其为用户提供身临其境的水平。这种客体施加给主体的一种环境,通过增加信息量会增加用户沉浸的程度[11]。不同用户对沉浸感知有不同的反应,测量用户沉浸体验,可以为用户提供恰当的内容、语境、喜好等,进而为用户创设恰当的外部环境。

综合上述观点,沉浸是用户个体深度参与状态下的一种精神现象,他们的感知过程(有或没有感官刺激)导致注意状态的转移,以致可以体验到与客观物质世界的意识分离。由于沉浸是一种主观的个体意识,因此可以在无任何刺激的条件产生沉浸。外部系统的刺激虽然可以刺激少数感官,但也能影响人类所有的感觉输入。如果外部沉浸环境不变,人的沉浸感主要与个体感知有关。

2 增强现实出版物的沉浸设计

沉浸产生是一个复杂的过程,不仅与用户个体有密切关系,而且通过外部环境的创设,也可促进用户沉浸体验的构建。依据沉浸理论,增强现实出版物为了达到让用户在生理和心理均沉浸在阅读的情境中,提高用户主动性和参与性,进而实现“乐在其中”的阅读效果,需要为用户提供沉浸的外部环境和能使个体实现沉浸的内部机制。

2.1 外部环境创设

外部环境创设旨在为用户提供优化的增强现实阅读情境,使用户完全沉浸在内容中,以取得最佳的阅读效果。外部环境包括情境环境和沉浸系统。情境环境是用户产生沉浸的客观条件。安静的场所、柔和的灯光、舒适的座椅以及恰当的时间是用户能产生良好阅读情境的必备条件。沉浸系统是指用户在阅读增强现实出版物的过程中,通过系统监控用户的反馈,为用户提供个性化的沉浸体验,其中包括用户数据系统、沉浸感知系统、沉浸分析系统和反馈控制系统。每个用户对不同的场景、不同的内容有不同的沉浸体验,沉浸系统需要记录用户的各种数据,监测用户能够进入沉浸状态的资料,不断分析系统所提供的沉浸过程,减少用户对阅读产生的焦虑或挫折感,设置内容任务难度,为用户提供“最近发展区”,通过反馈系统提高用户的愉悦感,增加用户沉浸体验。

2.2 沉浸内容设计

2.2.1 多感官设计

各种声光电媒介所创造的信息是用户感知世界的重要窗口。不同媒介符号所构建的虚拟世界,可以让用户在不同程度上获得身临其境的效果。感官刺激越多,用户所获取的信息也越丰富,实现的沉浸体验感效果越好。

增强现实出版物是由图书和数字媒介所组成,数字媒介包括文字、图片、声频、视频和模型。从获取信息的角度而言,图书是视觉资源,数字媒介可以是视觉资源、听觉资源或者是视听资源。这样就产生如下的组合可能,图书+文字、图书+图片、图书+模型、图书+声音、图书+视频等,如表1所示。从获得沉浸的渠道而言,纯视觉的增强现实出版物只提供文本、图片等信息,要实现沉浸的状态比较困难。具有听觉的增强现实出版物适合幼儿读物,因为幼儿的视觉发育尚未成熟,不能长时间地观看数字内容,但加入声频辅助阅读,“声音可以直接引起激动,作为有机体本身的震动中……耳朵在本性上却是情感的感官[12]。”通过语言的引领,幼儿极易产生情感共鸣,从而实现沉浸阅读效果。具有视听或者模型的增强现实出版物适合儿童和成人,因为视听媒介可以充分调动用户的多种感官,为用户提供沉浸阅读的刺激,准确的快捷地将各种信息传递给用户。

表1 增强现实出版物适用场景

| 类别 | 应用内容 | 优势 | 适合人群 |

| 图书+文字 | 专业书、工具书、手册 | 扩展延伸,加强内容深度 | 成人 |

| 图书+声频 | 绘本读物 | 视听结合,避免观看数字内容 | 幼儿 |

| 图书+图片 | 绘画集、小说 | 内容扩展,加强沉浸感 | 儿童、成人 |

| 图书+视频 | 小说、专业书 | 形象立体,直观生动 | 儿童、成人 |

| 图书+模型 | 专业书、儿童读物 | 内容立体,加深理解 | 学习者 |

| 图书+综合 | 小说、专业书、儿童读物、工具书、手册 | 充分调动各类感官,实现沉浸的阅读体验 | 儿童、成人 |

2.2.2 交互挑战设计

约翰•费斯克提出“生产性文本”理论,他认为,受众阅读媒介内容的过程不仅是消费,更是生产[13]。不断的交互任务使用户注意力完全集中在文本中,从而达到心无旁骛的沉浸状态。

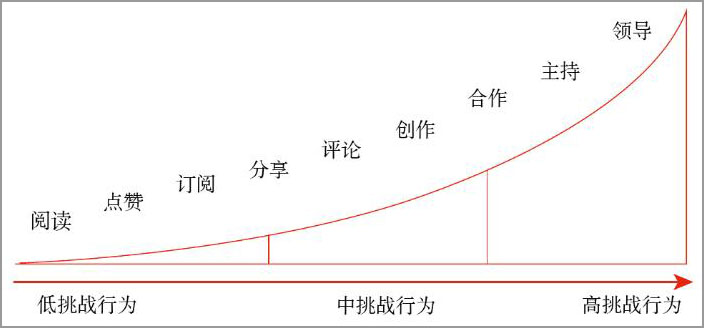

增强现实出版的交互模式将用户的“阅读”体验转变成“阅读”与“创作”并存的过程。从内容的反馈来看,增强现实出版实现了人—人、人—机互动的双向交流模式。用户参与增强现实出版活动中的体验,是衡量传播效果标准之一。增强现实出版为用户提供了多种交互挑战的方式,如图1所以。在低挑战行为方面有阅读、点赞、订阅和分享等,用户可以随手完成,不需要花费太多的精力;中挑战行为有评论和创作,这需要用户在认真阅读的基础上,对内容进行思考并作为价值判断;高挑战行为有合作、主持和领导等,用户在深入思考后产生新的想法观点等,他或许会寻找志同道合的伙伴或小组对某一问题深入讨论,或主持某一话题,或领导某一课题,以实现自身的价值。不同的阅读场景有不同的挑战模式,适用于不同的人群操作。

图1 增强现实出版物交互挑战行为

2.2.3 叙事模式设计

人们通过故事感知世界,阅读好的故事能够让你沉醉其中,完全置身于故事之中,感受和经历那些角色所经历的事件。人们“对故事的理解完全出于直觉,并且觉得故事总是比枯燥的分析更能激发人[14]。”人类对叙事是极为热衷的,美国社会学家甘斯指出,“无论是印刷媒介还是电子媒介,最为基本的样式考量都是内容只有在转变为故事的前提下才适宜刊载或播放[15]。”就出版而言,内容始终是竞争的关键所在。增强现实出版为内容叙事提供了最新途径和技术,它将传统的文本、图片、音乐、影视、戏剧等媒介进行融合,并提供多种交互,由此创造新的叙事模式,并为用户提供新的叙事体验。

增强现实出版以摄像头作为系统的“眼睛”,内置的传感器作为系统的“方向”和“触觉”,借助对图像独特的投影和叠加方式,以全新的形式对时间、空间和物理环境进行演绎,并根据对用户环境的检测与分析,为用户提供个性化语境的叙事体验。如表2所示,增强现实出版的叙事模式可分为虚拟叠加、虚拟融入、虚实交融、视觉透视、立体绘图和空间共享等。不同的叙事模式适用不同场景,可增加叙事表现力。

表2 增强现实出版物的叙事内容设计

| 叙事模式 | 实现方式 | 应用场景 |

| 虚拟叠加 | 数字内容叠加于对象上,实现虚实结合 | 虚拟试穿、内容注释等 |

| 虚拟融入 | 数字内容识别周围的环境,并与实景融为一体 | 沉浸游戏 |

| 虚实交融 | 对象在场景中可进行虚实转换 | 融媒体叙事 |

| 视觉透视 | 对象在虚拟场景中被建模为三维数字并可层层解构 | 骨骼、立体透视图等 |

| 立体绘图 | 对象在二次创作的基础上实现三维动态呈现 | 三维着色、涂涂乐等 |

| 空间共享 | 对象呈现的空间可以共享 | 空间交流等 |

3 沉浸式增强现实出版物开发的思考

沉浸中的阅读体验是一种可以让用户精力专注、心智凝神,更是一种深层次的精神满足,它可以提高阅读效率,使用户产生愉悦感。增强现实技术为出版物提供了让用户实现沉浸的可能性,因而需要出版企业从技术和内容角度考虑如何开发增强现实出版物,以提升用户阅读体验。

3.1 挖掘增强现实技术的特性

增强现实作为一种新媒介,在出版领域的应用不可能一蹴而就。就如同早期电影一样,当爱迪生在19世纪90年代拍摄电影时,他已经拥有制作好莱坞故事片的大部分技术。但电影行业还是花了几十年的时间来站在巨人的肩膀上,完成初次拍摄、再次拍摄和后期编辑[16]。

在增强现实技术应用的第一波浪潮中,我们看到《Pokemon GO》游戏风靡全球,《AR涂色乐园》销售几百万册,这也仅是增强现实技术初试牛刀,还有很多未知的功能和叙事方式等待人们去发现。增强现实技术的独特性质最终将定义全新的表达方式,而我们现在正处于一个过渡阶段……它就像路标一样,深层变化的弯道马上出现[17]。这种深层变化将是革命性的,预示着增强现实将会给人类带来全新的故事演绎方法。

出版企业需要不断跟踪增强现实技术的新发展,挖掘增强现实的各种功能,如链接、定位、叠加、互动等,建立多层次、多维度、系列化的增强现实产品,不断推进增强现实在出版领域的应用范围。如“增强现实扫读绘本”,儿童借助手机或平板设备即可让绘本讲故事,完全可替代点读笔的功能;如“增强现实随书资源”,通过扫描图书后即可获得数字资源,完全可替代随书光盘或网站。

3.2 善用增强现实的叙事功能

增强现实天生具备独特的叙事能力。它能够借助对图像的投影和叠加方式,以全新的维度对时间、空间进行解构并在物理环境中呈现。安德烈和菲利普指出,“行为的捕捉和重现是媒介技术的核心。最重要的是,这种技术先天具有讲故事的能力,它能够在屏幕上显示移动的图像,并可以持续的展示动作[18]。”增强现实技术通过动态叠加音视频、3D模型等内容实时地扩展到任何对象的表面,实现在真实世界上的情境关联。

“110 Stories”是一款增强现实应用程序,用户用手机扫描曾经的双子塔位置,就会有相关“9•11事件”的故事呈现给用户;《书页与屏幕之间》是一本增强现实诗集,通过手机扫描标识图片后,诗歌就会根据内容排列成一定形状或做出一定动作。这些新奇的叙事演绎方式可以吸引用户的眼球,达到传统媒体所实现不了的效果。

出版企业需要加强对增强现实叙事模式的理解,根据不同的场景,采用叠加、融入、透视、空间共享等方法将数字内容与传统媒体进行有机组合,以创造出有趣生动的内容。如在教材中扫描阿基米德照片时,他就会从图中走出来,向学生讲述他发现浮力的故事;在博物馆游览时,当用户驻足于某一示意图时,就有动态的三维图像解析给用户观看;在学习人体解剖时,用户戴上增强现实眼镜,可以一层一层看清骨骼、神经、肌肉以及各个器官的组成[19]。

3.3 遵循沉浸设计规律进行创作

增强现实技术具有促进用户实现沉浸阅读的天然效能。然而,沉浸体验对不同用户群体有显著区别,如对男性,沉浸体验在挑战设计方面较多,女性更易沉浸于情感内容;性格差异或人格特征也会影响沉浸体验。因此,在设计增强现实出版物时,需要根据沉浸体验规则在媒体表达、挑战层次、内容叙事以及环境创设上进行个性化多线性设计,以满足不同用户的需求。

《汉字书局•字源卡》是一款面向汉字初学者的启蒙增强现实出版物,通过增强现实技术将汉字字形演变过程立体地呈现出来,有趣有味的三维叙事以及拍照分享等功能,可以吸引用户积极参与;《元素周期卡》是一款面向儿童的增强现实化学元素学习卡片,将二张元素卡片合在一起,就会生成新的化学物质,互动的挑战设计能使儿童沉浸于元素学习的情境中。这些生动有趣且又让人受益匪浅的设计创作能让用户全情投入到阅读中,享受这种沉浸的状态。

出版企业需要在发挥增强现实核心识别功能的基础上,融入语音识别、可穿戴、物联网等技术,营造沉浸阅读体验的环境和氛围。如戴上增强现实眼镜后,如果你的头部或身体远离声源时,声音也会进行调整,当你背向声源时,声音将从后面传来;如穿上触觉背心,可穿戴设备通过改变照明、温度和声音让用户感受不同生理反应来体验书中主角的情绪等。

4 结语

《纽约时报》沉浸式叙事主管罗伯茨指出,增强现实会带来一种内在价值,这种价值体现在可以让用户更好地理解任何事物,它会让传统媒体受益[20]。出版业历来是受到新媒介技术冲击最为深刻的行业,因而加强对增强现实技术的认知,从沉浸体验视角考虑技术与内容的结合,将会为用户创造更好的阅读体验。

参考文献

[1]中宣部印发《关于促进全民阅读工作的意见》深入推进全民阅读[EB/OL]. [2020-10-22]. .

[2]Garcia-Sanchez, Cristobal J. Augmenting reality in books: a tool for enhancing reading skills in mexico[J]. Publishing Research Quarterly, 2017, 33(1): 19-27.

[3]吕欣,郑蔚琦. 基于增强现实技术的纸质出版物阅读体验重构研究[J]. 出版广角,2018(5):14-16.

[4]CSIKSZENTMIHALYI M. Play and intrinsic rewards [J].Journal of Humanistic Psychology, 1975, 15(3): 41-63.

[5]SANDERS T, Cairns P. Time perception, immersion and music in videogames[C]//British Computer Society Conference on Human-computer Interaction. British Computer Society, 2010: 35.

[6]ERMIL. Fundamental components of the gameplay experience: analysing immersion[C]//Digital Games Research Conference 2005, Changing Views: Worlds in Play. Canada:British Columbia, 2005:37-53.

[7]THON J. Immersionrevisited:on the value of a contested concept in extending experiences[J]. Structure, Analysis and Design of Computer Game Player Experience, 2008(10):18-19.

[8]ADAMS E. Fundamentals of game design[M]. New Riders Publishing, 2010: 88.

[9]MASSIMINI F, Carli M.The systematic assessment of flow in daily experience[J]. Optimal Experience, 1988(10):266-287.

[10]RYAN M L. Narrative as virtual reality: immersion and interactivity in literature and electronicMedia[M].Johns Hopkins University Press, 2001:66-69.

[11]SLATER M. A Note on presence terminology[J].Presence connect, 2003:35-38.

[12]JOHN D. Art as experience[M]. New York: Perigee Book, 1980: 264.

[13]迪金森. 受众研究读本[M]. 单波,译. 北京:华夏出版社,2006:208.

[14]W.兰斯•班尼特. 新闻政治的幻象[M]. 扬晓红,王家全,译. 北京:当代中国出版社,2005:60.

[15]赫伯特•甘斯. 什么在决定新闻[M]. 石琳,李江涛,译. 北京:北京大学出版社,2009:204.

[16]Eexploring future reality[EB/OL]. [2018-10-21]..

[17]HELEN P. 增强人类:技术如何塑造新的现实[M]. 肖然,王晓雷,译. 北京:机械工业出版社,2018:103.

[18]Gaudreault A, Marion P. The Cinema as a model for the genealogy of media[J]. Convergence, 2002(4): 17.

[19]罗薇. 阅读体验的层次与“沉浸”阅读体验[J]. 艺术与设计:理论版,2013(6):118.

[20]PETER S. Augmented reality is changing how newspapers(and Readers)are seeing things[EB/OL]. [2019-09-14]. .