【摘 要】发展壮大有声读物出版产业,必须重视版权保护,尤其是版权许可。文章基于对2010—2020年我国115份司法判决书的实证研究,发现有声读物版权许可存在两个问题:一是没有寻求版权许可,擅自录制传播有声读物的侵权行为频发;二是虽有寻求与有声读物出版相关的版权许可,但因版权许可不规范而产生的侵权行为多发。对此,应通过强化一般许可、推动集中许可、寻求法定许可等途径,构建合法且高效的有声读物出版秩序,推动文字作品有声出版的繁荣与发展。

【关键词】有声读物; 数字出版;有声出版;录音制品;版权许可

1 引言:有声读物与版权许可

随着科学技术的发展和商业模式的变革,图书出版产业的现代化集中体现为“无声出版”向“有声出版”的转变。作为一种音频形式的出版物,有声读物(audiobook,也译为“有声书”)的出现不晚于20世纪30年代,已从早期的模拟音频出版物发展成为现在的数字音频出版物,如今与纸质书、电子书并列为三大图书出版形式。[1,2]2020年10月,第72届法兰克福国际书展发布名为《有声读物:席卷世界》的白皮书。[3]白皮书指出,在过去五年多的时间里,全球有声读物出版市场以两位数的增长率快速扩张;中国有声读物出版市场额2020年预测达11.5亿美元,是仅次于美国的第二大有声读物出版市场;若按照目前的发展速度,中国将于2022年成为全球第一大有声读物出版市场。届时,有声读物将替代电子书,成为最主流的图书数字出版形式。

在法治社会中,发展壮大有声读物市场,必须重视版权保护。有声读物出版需要作者、表演者、录制者、传播者等多个主体协作完成,版权工作贯穿整个出版过程:①表演者演播作品,需要获得作者的表演权许可;②录制者录制作品演播音频,需要获得作者的复制权许可和表演者的录制权许可;①③传播者使用作品,需要获得作者、表演者、录制者的传播权许可——在数字环境中主要指信息网络传播权。此外,在作品的演播环节、录制环节、传播环节,都需要尊重作者和表演者的署名权。在实践中,录制公司通常是表演组织者,或在公司之外聘请表演者,或在公司内部指派表演者,对作品进行演播并对作品演播进行录制,表演者的相关财产权利通过委托表演合同或职务表演法律规定(《著作权法》第40条)归属于录制公司。依据《著作权法》,未经权利人许可,使用文字作品/录音制品(有声读物)构成版权侵权。

中国有声读物出版产业应将正版化作为可持续发展的努力方向。在某种程度上,有声读物的版权治理如同治水:一曰堵,即严厉打击未经许可使用文字作品/录音制品(有声读物)的侵权行为;二曰疏,即完善版权许可机制,畅通版权许可渠道;但总体上,宜疏不宜堵,应以推动版权许可为抓手,实现有声读物的正版化,教育和引导有声读物出版主体积极寻求版权许可。可以说,版权许可是有声读物出版秩序的核心要素,是有声读物出版产业生态化发展的重要基石。鉴于此,本文以国内115份司法判决书为研究素材,对有声读物版权许可实践中存在的问题进行实证分析,并提出若干对策建议,以期助力我国有声读物出版产业的健康发展。

2 有声读物版权许可的现实问题

有声读物版权许可问题的一个重要写实材料是司法判例。2021年1月18日,笔者以“有声读物”为关键词,以“裁判理由”为搜索范围,以“著作权权属、侵权纠纷”为案由,在威科先行法律数据库中共检索到115篇判决书,时间跨度为2010年至2020年。②以结案时间为基准,115份判决书的时间分布如图1所示,有声读物的版权纠纷在总体上呈上升态势。115篇判决书中,折合一审、二审、再审重合的判决书,共得案件102个。

图1 115份判决书的时间分布

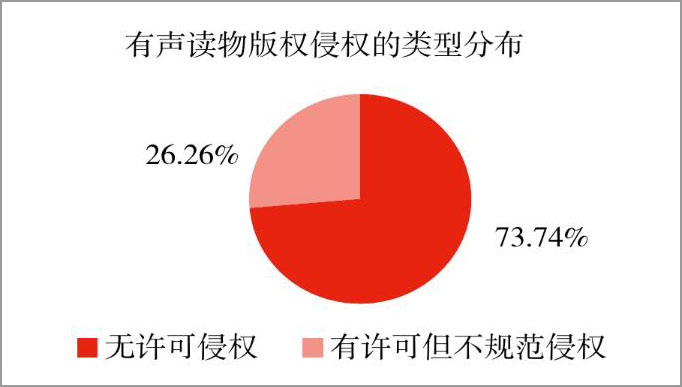

《著作权法》第52条规定,未经权利人许可,以专有权所控的行为方式使用文字作品/录音制品的,均构成侵权。在样本所呈现的102个案件中,原告败诉3个,原告胜诉即被告侵权成立共99个。经过对99个侵权案件的梳理和分析,可以得出,有声读物版权许可在实践中存在两个问题:①无版权许可的侵权行为频发,即被诉侵权人在使用文字作品/录音制品(有声读物)时,没有寻求权利许可的意愿和行为,此类侵权案件共73个,占比73.74%;②有版权许可,但因许可不规范而导致的侵权行为多发,即被诉侵权人在使用文字作品/录音制品(有声读物)时,有寻求权利许可的意愿和行为,但是权利许可存在纰漏,此类侵权案件共26个,占比26.26%。有声读物版权侵权的类型分布如图2所示。相比较而言,无许可侵权要比有许可但不规范侵权更为恶劣,前者表现出对版权及版权许可的轻视或无视,而后者表现出对版权及版权许可或多或少的尊重。

图2 有声读物版权侵权的类型分布

2.1 无许可的侵权行为频发

无许可的侵权行为既无寻求版权许可的主观意愿,也无寻求版权许可的客观行动,擅自录制或传播有声读物,是最为常见的有声读物版权侵权行为。此种侵权行为的侵权主体主要分为两类,即网络用户和网络平台。上述73个无许可侵权案件被诉侵权主体类型如表1所示。

表1 73个无许可侵权案件的被诉侵权主体类型

| 有声读物提供者 | 案件数/个 | 百分比/% |

| 网络平台 | 30 | 41.10 |

| 网络用户 | 43 | 58.90 |

| 总计 | 73 | 100 |

第一,网络平台在未寻求版权许可的情况下,擅自通过网络向用户提供有声读物,应依法承担直接侵权责任。这里讨论的网络平台主要分为两类:①提供信息存储的网络平台,如喜马拉雅、懒人听书等。此类被诉侵权的网络平台常常以“有声读物是用户上传的”为由抗辩侵权,但又无法提供具体的后台信息(如用户的注册信息、用户上传侵权内容的IP地址等)予以证明;②提供信息链接的内容聚合型网络平台。此类被诉侵权的网络平台常常以“仅仅提供链接,没有有声读物上传网络服务器的行为”为由抗辩侵权,但其深层链接在呈现有声读物时无页面跳转,通常被法院推定为直接提供作品,吴某某诉聆犀云公司侵权系列案件即是典型。③

第二,网络用户在未寻求版权许可的情况下,擅自通过网络向其他用户提供有声读物,应依法承担直接侵权责任;网络平台如有过错(应知或明知用户侵权行为),应依法承担间接侵权责任。网络用户在网络上提供的有声读物存在两种情况:①用户将业已制作完成的有声读物上传网络,此行为侵犯了作者、表演者、录制者的信息网络传播权;②用户将自己演播的有声读物上传网络,此行为主要侵犯了作者的复制权、表演权、信息网络传播权等。在实践中,版权权利人真正追究网络用户直接侵权的情况很少,大多情况下是追究网络平台的间接侵权责任。在本文统计的43个网络用户提供有声读物的侵权案件中,只有1个追究网络用户直接侵权责任的案件④,其余42个案件的原告均是将网络平台作为侵权责任人。

2.2 有许可但不规范的侵权行为多发

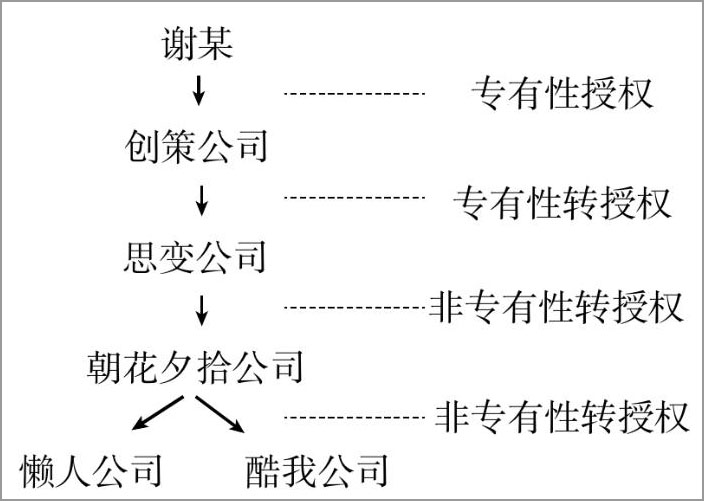

有声读物版权侵权的另一种形式是,市场主体有寻求版权许可的意愿和行为,但因不规范的版权许可而构成侵权。滋生这类侵权行为的土壤是实践中普遍存在的层层许可。层层许可,指有3个主体2层授权以上的版权许可链条,如甲将版权许可给乙,乙又将版权转许可给丙等。以作者谢某与懒人公司、酷我公司系列有声读物版权侵权纠纷为例⑤,涉案的版权层层许可如图3所示。

图3 谢某案件中的版权许可示意图

有许可但不规范的侵权行为与有声读物版权许可实践中普遍存在的层层许可密切相关。在本文的案例样本中,26个有许可但不规范的侵权案件全部涉及层层许可,其具体的样态分布如表2所示。

表2 涉及层层许可的26个有许可但不规范的侵权案件的样态分布

| 层层许可 | 案件数/个 | 百分比/% |

| 4个主体3层授权 | 2 | 7.69 |

| 5个主体4层授权 | 21 | 80.77 |

| 6个主体5层授权 | 3 | 11.54 |

| 总计 | 26 | 100 |

在有声读物出版中,非法的层层许可可划分为两种情形:一是上游主体没有通过许可获得权源,但假称获得权源向下游主体转授权;二是上游主体通过许可获得权源,但是超越获得的权利范围和期限向下游主体转授权。在广义上,上述两种情形均称为无权许可;在狭义上,仅第一种情形被称为无权许可,而第二种情形被称为越权许可、超期许可。本文取狭义的无权许可概念,将层层许可中的侵权问题划分为以下三类。

第一类,无权许可。在层层许可中,无权许可主要表现为被告以层层授权作为侵权抗辩,主张自己经层层授权合法获得有声读物的录制权和信息网络传播权,但被告对于层层授权中的某一授权环节举证不能。以北京磨铁数盟公司诉龙杰网公司侵权案为例,被告主张的层层授权链条为“曾某(作者)—北京博集天卷公司—中南博集天卷公司—龙杰网公司”,但是被告未能举证证明北京博集天卷公司与中南博集天卷公司之间存在转授权关系,因此中南博集天卷公司未获得合法权源,其向被告龙杰网公司的转授权属于无权许可,龙杰网对涉案作品有声读物的信息网络传播行为构成侵权。⑥

第二类,越权许可。在层层许可中,越权许可指上游主体虽经著作权人许可获得某些权利授权,但超越被许可的权利范围向下游主体转授权。以魏某某诉新浪公司侵权案为例,被告主张的层层授权链条为“魏某某(作者)—共和联动公司—三级视听公司—声创时代公司—龙杰网公司—新浪网”。经核查,共和联动公司仅从作者魏某某处获得涉案作品的纸质图书出版发行权及其转授权,并未获得将涉案作品录制为有声读物的权利,更未获得涉案作品的信息网络传播权。⑦也就是说,共和联动公司就涉案作品制作和传播有声读物向下游主体(包括被告新浪网)的转授权是越权许可,因此被告新浪网对作品有声读物的信息网络传播行为构成侵权。

第三类,超期许可。在层层许可中,超期许可指上游主体虽经著作权人许可获得相关权利授权,但是超出许可期限向下游主体转授权。在劳某某诉麦克风公司案中,一审法院指出下游主体之间的版权许可协议期限超出上游主体之间的版权许可协议期限,属于超期许可,被告构成侵权;不过二审法院修改了判决理由,指出录音制品和作品是两个独立的权利对象,被告侵权是因为被告未就录音制品(有声读物)的信息网络传播行为取得作品著作权人的授权,而不是因为超期许可。⑧虽然该案在实质上不属于超期许可的侵权案件,但一审法院的观点表明层层许可中的超期许可侵权行为在现实中也是可能存在的。

3 有声读物版权许可的治理对策

有声读物出版应重视版权许可机制的完善。在理论中,版权许可有意定许可和法定许可两大类,意定许可又分为一般许可、集中许可两类。[4]有声读物的版权许可不外乎一般许可、集中许可、法定许可这三类许可方式,其治理对策也不外乎这三类许可方式的改善和优化。

3.1 强化有声读物版权的一般许可

一般许可,指有声读物著作权人直接面向使用人进行的授权许可,有别于间接地(经由著作权集体管理组织)面向使用人实施的集中许可,也有别于仅保留获酬权的法定许可。一般许可中,不管是简单的单层许可还是复杂的多层许可,均是有声读物版权许可的常见模式。因此,强化一般许可是完善有声读物版权许可机制的关键举措,具体而言,要做好以下两点。

第一,适度提高平台版权注意义务,鼓励有声读物网络平台寻求版权许可。如上文所述,无论是在单层许可中,还是多层许可中,网络平台都是有声读物版权侵权的首要责任主体。一方面,网络平台要对自己未经许可在网络上提供有声读物的行为承担直接侵权责任;另一方面,网络平台要对网络用户未经许可在网络上提供有声读物的行为承担间接侵权责任。从版权许可角度来看,作为内容提供者(ICP),网络平台在上传有声读物时必须获取版权许可,否则应承担侵权责任;作为网络服务提供者(ISP),网络平台是一个内容传播的中立者,一般不需要为用户的内容创作或提供行为寻求版权许可。不过,欧盟2019年《版权指令》第17条,为在线内容分享服务提供商规定了“版权许可寻求义务”和“版权过滤义务”,[5]这成为全球网络平台版权立法的一个新的风向标。我国目前尚未有此类立法,但鉴于有声读物网络平台(尤其是以用户创作内容为特色的网络平台,如喜马拉雅)商业模式的创新和信息管理能力的提高,可以在司法中适度提高有声读物网络平台的版权注意义务,倒逼网络平台在事前更加主动向有声读物版权人寻求包括版权许可在内的版权合作。

第二,适时引入许可侵权责任,促进有声读物版权层层许可的规范化。层层许可中上游主体对下游主体不规范的转授权行为,如无权许可、越权许可、超期许可,是侵权行为发生的原因之一。对此,应强化上游许可主体的许可侵权责任,使上游主体对其随意的、非法的转许可承担责任。这里的“许可侵权”,指他人未经版权人同意,擅自“许可”(authorize)第三人实施受版权法专有权控制的行为。英国(《版权法》第16条)、加拿大(《版权法》第3条)、澳大利亚(《版权法》第13条)均有规定许可侵权。在此类侵权中,“许可者”并未直接实施侵犯版权专有权的行为,因此许可侵权属于一种间接侵权。[6]我国现行法律尚未对许可侵权作出明文规定,但司法实践中有类似的责任认定。例如,在谢某诉懒人公司等版权侵权案中,法院认定上游许可主体“创策公司、思变公司、朝花夕拾公司”对懒人公司转授权行为,构成对懒人公司直接侵权行为的帮助,应负帮助侵权责任。⑨可以说,引入“许可侵权”可以促使有声读物的上游许可主体审慎地向下游主体进行版权转授权,自我检视自己转授权行为的合法性,这对于层层许可的规范化具有重要意义。

3.2 推动有声读物版权的集中许可

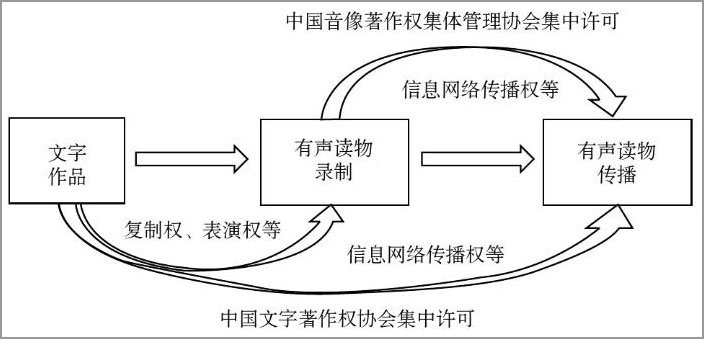

集中许可,指版权人将相关权利许可给著作权集体管理组织,由后者对版权的使用主体进行批量许可。集中许可具有多个优点,如尊重版权主体的意思自治、回应版权市场供求关系的需要、解决版权许可过程中的交易成本问题。[7]遗憾的是,在当前的有声读物出版领域内,集中许可方式很大程度上处于一个“缺位”状态,尚未发挥其应有的作用。正因集中许可的短缺,才会出现近几年版权许可领域盛行的、备受争议的“独家版权”许可模式,[8]即在有声读物版权许可的一级市场采取专有许可之后,在次级市场进行转授权。有声读物的“独家版权”许可模式,一方面会滋生大量因不规范而导致侵权的层层许可,另一方面会引发版权资源的不合理集中导致的市场垄断。鉴于此,有声读物出版产业要积极地推动版权集中许可,如图4所示,具体可从以下两点着手。

图4 有声读物版权的集中许可示例

第一,中国文字著作权协会应积极地将其著作权集体管理业务扩展至有声读物出版产业,对有声读物录制和传播过程中文字作品的使用推行集中许可。中国文字著作权协会于2008年成立,是我国唯一的文字作品著作权集体管理机构。按照《中国文字著作权协会章程》第7条第1项、第5项,中国文字著作权协会可以对有声读物录制过程中涉及文字作品的复制权、表演权等权利进行集中许可;按照《中国文字著作权协会章程》第7条第2项,中国文字著作权协会可以对有声读物传播过程中涉及文字作品的信息网络传播权等权利进行集中许可。有声读物出版主体要加强与文字著作权集体管理组织之间的版权合作,协力推进文字作品权利在有声读物出版过程中的集中许可。

第二,中国音像著作权集体管理协会应积极地将其著作权集体管理业务扩展至有声读物出版产业,对有声读物(录音制品)的使用推行集中许可。中国音像著作权集体管理协会于2005年成立,是我国唯一的录音录像制品著作权集体管理组织。按照《中国音像著作权集体管理协会章程》第6条,中国音像著作权集体管理协会可以对有声读物传播、使用过程中涉及录音制品的信息网络传播权等权利进行集中许可。中国音像著作权集体管理协会官网显示,目前其集体管理的音像节目超过18万件,其中多为基于音乐作品的录音录像制品,新兴的有声读物被纳入协会集体管理的情况较少。因此,中国音像著作权集体管理协会需要进一步吸纳有声读物入库,发挥自己在有声读物出版产业中的作用。

3.3 寻求有声读物版权的法定许可

法定许可是版权许可的重要类型之一。我国现行著作权法律体系中共有6个法定许可规定,分别为:报刊转载、音乐作品二次录音制作、电视台播放作品和录音制品、编写出版教科书、制作课件、辅助农村贫困地区的网络传播。其中,《著作权法》第42条第2款规定了音乐作品二次录音制作的法定许可,即录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品,可以不经著作权人许可,但应当按照规定支付报酬。也就是说,作者就录音制品享有的录制许可权(文字作品的复制权)只能行使一次,对之后的录音制品制作丧失许可权,但仍有获得报酬权。音乐词曲作品向音乐录音制品的转换与文字作品向有声读物的转换具有相似之处。在早期,音乐作品的出版形式是纸质乐谱、词谱的“无声出版”;录音技术出现之后,音乐作品的“有声出版”才成为主流。这与文字作品从“无声出版”向“有声出版”的历史转变非常相似。基于以上类比,提出的问题是,基于某一文字作品的有声读物二次录制是否可以参照《著作权法》第42条第2款设立法定许可?

笔者认为是可以参考的,原因有二:①法定许可能够有效地防止有声读物版权资源的市场垄断,促进同一文字作品有声读物版本的多样化。20世纪初期,为了防止具有市场优势地位的个别音乐唱片公司(如Aeolian公司)通过版权转让或专有许可垄断市场,美国国会1909年在《版权法》中设立了音乐作品二次录音制作的法定许可,[9]这成为版权法定许可的历史起点。文字作品有声出版与音乐作品有声出版类似,设立法定许可,也可以防止版权资源的过度集中,促进有声读物的市场多样性。②法定许可能够有力降低权利交易成本,促进文字作品以有声读物的形式广泛传播。科斯定理指出,较高的交易成本会阻碍权利经由市场交易机制实现最优配置。对此,可将权利交易规则从财产规则(先许可、后使用)转换为责任规则(先使用、后补偿,先补偿、后使用)。[10]法定许可就是这样一个典型的责任规则,用来降低交易成本。为文字作品有声读物的二次录制设立法定许可,一方面,保留文字作品版权人的获酬权,可以激励作者进行创作;另一方面,降低有声读物二次录制的权利交易成本,能够激励文字作品的有声出版。综上所述,我国《著作权法》可以考虑在第42条第2款增设有声读物二次制作的法定许可,完善有声读物的版权许可机制。

4 结语

进入21世纪,有声读物迅猛发展。与纸质书、电子书相比,有声读物出版有着更为复杂的版权许可程序,也面临着更为严峻的版权许可问题:一是无许可侵权行为频发,二是有许可但不规范的侵权行为多发。对此,应以完善一般许可、集中许可、法定许可等版权许可机制为抓手,构建合法且高效的有声读物出版秩序,才能为文字作品有声出版的繁荣与发展保驾护航。

注释

①文字作品有声化的法律定性有改编权和复制权的争议。从司法判例来看,只有少数早期判决主张有声读物是文字作品的演绎作品,暗指有声读物是从文字作品改编而来,参见上海市闵行区人民法院(2012)闵民三(知)初字第168、170号民事判决书;不过,新近的绝大多数判决均判定有声读物是对文字作品的复制而非改编,参见北京市朝阳区人民法院(2013)朝民初字第34648号民事判决书,杭州铁路运输法院(2016)浙8601民初359号民事判决书,浙江省杭州市西湖区人民法院(2016)浙0106民初11732号民事判决书。本文采用后者观点。

②本文没有采用常用的“中国裁判文书网”作为数据来源,是因为:笔者以同样的方法,在中国裁判文书网中共检索到77篇裁判书,时间跨度为2013年至2021年(中国裁判文书网于2014年1月1日全面启动)。相比中国裁判文书网,威科先行法律数据库中检索到的判例更多,且时间跨度更大,因而更具有研究价值。

③参见杭州互联网法院(2020)浙0192民初659、660、661、662、663、664、665、666、1397号民事判决书,浙江省杭州市中级人民法院(2020)浙01民终5395、6807、6808、6809、6810、6811、6812、6813号民事判决书。

④参见广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院(2015)浦民三(知)初字第2153号民事判决书。

⑤参见杭州铁路运输法院(2016)浙8601民初354、355、359、360、361、362、363、364号民事判决书,北京市海淀区人民法院(2016)京0108民初8351、8353、8355、8358、8360、8361、8363、8366、8367、8368、8370、8372号民事判决书。

⑥参见北京市西城区人民法院(2017)京0102民初4793号民事判决书。

⑦参见北京市海淀区人民法院(2013)海民初字第27096号民事判决书。

⑧参见上海市浦东新区人民法院(2015)浦民三(知)初字第949号民事判决书,上海知识产权法院(2016)沪73民终30号民事判决书。

⑨参见杭州铁路运输法院(2016)浙8601民初354、355、359、360、361、362、363、364号民事判决书。

参考文献

[1]PEDERSEN B S. Digital audiobooks:new media,users,and experiences [M]. New York:Routledge,2016:2-6.

[2]张慧彬,刘诗蕾. 从“眼见”到“耳闻”:有声书出版侵权行为的法律规制[J]. 科技与出版,2018(10):75.

[3]LEE L. Audiobooks:taking the world by storm [EB/OL]. [2021-01-15]. .

[4]詹宏海. 知识产权贸易[M]. 上海:上海大学出版社,2009:207-208.

[5]GERALD S. The liability system of art. 17 dsmd and national implementation[J]. Journal of Intellectual Property,Information Technology and Electronic Commerce Law,2019(3):348.

[6]王迁,王凌红. 知识产权间接侵权责任研究[M]. 北京:中国人民大学出版社,2008:11-12.

[7]熊琦. 著作权集中许可机制的正当性与立法完善[J]. 法学,2011(8):101.

[8]李安. 网络音乐“独家版权”的许可模式分析[J]. 北京政法职业学院学报,2018(2):40.

[9]保罗•戈斯汀. 著作权之道:从古登堡到数字点播机[M]. 金海军,译. 北京:北京大学出版社,2008:53-54.

[10]CALABRESI G, MELAMED A D. Property rules,liability rules,and inalienability:one view of the cathedral [J]. Harvard Law Review,1972(85):1089-1128.