【摘 要】[目的】探究民国时期(1912—1949年)气象专业学术期刊对中外气象科技交流的作用,丰富近代科技期刊国际化研究成果,为期刊面向世界办刊提供历史经验。 [方法】通过建立《气象杂志》题录数据库,提取科技交流指标,以最具特色的中外科技交流为对象,从版块、作者、来源等角度分析科技交流内容、形式及其贡献。 [结果】《气象杂志》虽经历了较动荡的时期,但发行量显著增加,并且中外气象科技交流内容的占比达40%,体现出国际化的重要特征。 [结论】《气象杂志》在传播中外气象科学新发明与新技术、传播中外气象建设新方向与新目标等方面具有重要贡献,气象科技期刊在民国时期承担了中外气象科学交流与传播的重要使命。

【关键词】气象专业期刊;中外交流;版块;来源;作者;形式

在人类历史发展的过程中,科技是推动社会发展的重要力量,科技期刊是承载、传播科学技术信息的重要载体[1]。纵观近代科技期刊的发展,其不仅在传播科技知识和启蒙民众思想方面起到了先导作用,而且在推动科学技术在中国近代传播模式的演进中扮演了重要的角色[2,3,4,5]。大学、科研机构和科技学会是中国近代科技期刊的主要主办者[6,7],在新文化运动和五四运动后,各类科学学会和科学研究机构蓬勃发展,学术活动逐渐实现自由,科学团体越发专业化、国际化[8,9,10]。新式的知识分子、青年学生、海外留学生等创办了大量期刊,逐步形成了“期刊热”,科技期刊在民国初期进入了一个迅速发展的时期,在20世纪30年代达到第二个高峰期。此时的科学刊物作为一种大众传播媒介,拓展了学者们的交流层面,成为中外科技交流的主要阵地[11,12]。中国近现代气象科学的创立者是一批具有海外留学背景的科学家,近代气象科学的国际交流十分广泛[13]。目前学界对民国时期中外气象科技交流的研究多集中于当时的气象人物及国外气象科技对我国的影响及作用[14,15,16,17],但对期刊作为主阵地的中外交流的探析不够深入,同时对民国时期期刊国际化关注不够,在期刊的科技交流内容和方式等方面还需要进行更深入详实的研究。

《气象杂志》(已于1941年更名为《气象学报》)由《中国气象学会会刊》于1935年7月改版而成,是20世纪30年代国内唯一的气象领域专业期刊,虽然办刊经历了较为动荡的过程,但是改版的《气象杂志》发行量激增,传播范围渐广,不仅使国内各气象机关和气象学者有机会及时获取最新的科技资讯,发表自己的研究成果,更是极大地提高了中外气象科学交流与传播的水平[18]。

本文以《气象杂志》为研究对象,分析期刊的中外气象交流内容与形式,归纳其栏目设置、出版特点等,总结其对中外气象科技交流的贡献,探究民国时期气象科技期刊的国际化办刊特色和具体形式,以期为当今科技期刊发展提供一定的经验借鉴。

1 研究方法与研究对象

1.1 研究方法

期刊的题录信息可以为主题分析和计量统计提供有效信息[19,20],民国时期气象期刊的刊载内容与当今期刊不同,需要通过分析内容并使用标签词方法进行关键词标注,从而建立题录数据库。标签词方法在气象民国档案中已经过运用检验,能够支撑关键词的有效提取和内容分类研究[21]。本文的标签词主要涉及篇目内容中的研究对象、资料、方法、研究时段、研究区等。

首先,建立期刊内容的原始数据库,对期刊篇目的基本信息进行统计,字段主要包括栏目、题目、文章来源、原文主题词、作者、起止页码、页数等。然后,对每个具体篇目内容进行分析,建立中外气象科技交流专题的题录数据库,分为以下3个指标进行题录信息整理和补充:(1)版块指标。对每篇文章的内容进行分析,建立气象科技主题,并结合栏目信息归纳文章类别,对文章原始主题词和无主题词篇目进行统一的标签词提取,以划定气象科技内容版块。《气象杂志》的科技内容主要包括学术研究、技术仪器、动态资讯和气象建设4个版块,其中学术研究版块主要刊登国内外学术研究内容;技术仪器版块主要刊登介绍国外的技术仪器的文章以及售卖国外气象仪器的广告;动态资讯主要是气象消息类内容;气象建设版块既有国外气象工作、气象组织等方面的情况介绍,还有中外气象建设对比内容。(2)来源指标。对文章来源进行考证分类,主要分为翻译、海外介绍、国际会议、外国理论、中外对比等。(3)作者指标。作者或者译者的代表作、工作单位、职务、期刊身份等,从而分析作者群体特征。

1.2 研究对象

20世纪30年代,众多欧美国家的气象建设已呈现出快速发展的态势,但我国气象事业才刚刚起步,发展仍较缓慢。1935年4月11日,中国气象学会第三十二次理事会决议“《中国气象学会会刊》改出月刊,公推涂长望先生为总编辑,编辑委员定位五人(涂长望、王应伟、朱炳海、张宝堃、郑子政)由总编辑请之”[22]。涂长望在创刊之初,即提出“研究科学之极终目的原在充实人民生活……世界各国享受长期预报之实惠者,有印度及南美诸农业国家,望国内之热心气象者,能步国外学者之后尘,迅速解决吾国最迫切之雨水问题。”他希望我国能够在气象科学方面达到国际先进水平。随后编辑部陆续增至9人,另聘请了一批气象专家、学者为特约编辑以及各地特约通讯员数十人。《气象杂志》的编辑、通讯员和其他作者整体教育程度高并且多具有留学背景,中外学术交流很多,为杂志引入了大量国外先进气象科学与技术。

1935年7月至1937年12月,《气象杂志》月出一册,两年半的时间内从未中断出版,其中第11卷共有6期,第12、13卷分别有12期,共出版了3卷,共计30期。1937年,中国气象学会跟随国民政府向西内迁,从南京迁至四川北碚象庄,路途十分曲折,杂志的收稿与印刷也受到影响,“气象工作人员颠沛四迁,月刊不能维持”[23]。虽然后期经历了较动荡的时期,但在中国气象学会的努力下,《气象杂志》仍旧发表了262篇气象学文章(不包括统计资料及插图),关于中外气象科学交流与传播的文章共104篇,约占当时文章总数的40%。

在栏目设置上,编者最初将内容分为四栏:“1研究;2介绍;3天气;4杂俎”;之后在此基础上经过不断调整,1937年,为更好地在气象方面服务于社会,编辑室决定从第13卷第1期开始增添“气象问答”一栏(实际开设于第13卷第2期),“借以解答一般人对于气象上的疑难”。1935年《气象杂志》从第11卷第1期起,在目次中采用中英文对照的形式,上部分为中文,下部分为英文,此方面也说明其已具有国际化的发展特色。

《气象杂志》作为气象科学研究成果的重要宣传阵地,发布气象科技信息,提高国人对近现代气象科技发展的认识,同时积极引进国外气象领域的先进理论与技术,推动国内外气象科学的交流与传播,见证了我国气象科技的发展,并且在“走出去”与“引进来”的人才培养和双向交流的前提下,极大地提高期刊在国际气象交流方面的水平。总之,选取《气象杂志》中外交流篇目为研究对象,在分析气象专业科技期刊对20世纪气象科技交流的作用方面具有代表性,并且通过《气象杂志》独具特色的中外科技交流研究,对于当今科技期刊发展仍有一定的借鉴意义。

2 中外气象科技交流的版块、来源和作者分析

2.1 版块和来源体现了国际交流的广度和深度

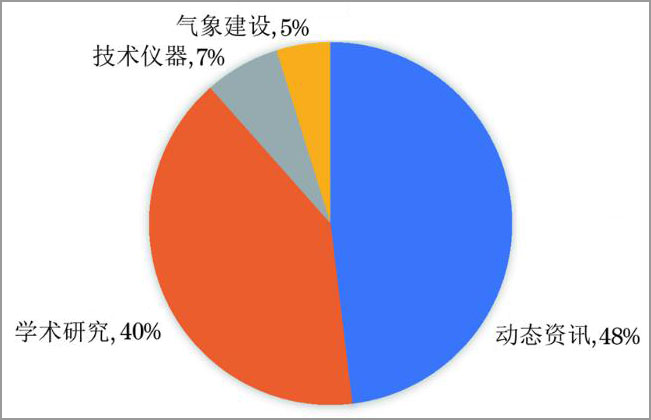

《气象杂志》刊登的中外气象科技交流文章约占当时期刊总载文量的40%,说明当时的气象学者较重视国际先进气象科技的动态。本文将《气象杂志》的篇目分为学术研究、技术仪器、动态资讯、气象建设4个版块,其中“动态资讯”和“学术研究”两个版块的内容占比较大,分别为48%和40%,而“技术仪器”和“气象建设”的内容较少,仅占7%和5%(图1)。

图1 《气象杂志》4个版块的文章占比分布

学术研究版块主要刊登研究论文,包括国内外交流的气象学术成果,国内学者将国外的气象学理论、方法或气象学资料应用于中国区域的气象研究等,共有42篇,较侧重天气(36%)、气候(19%)、天气预测(17%)、大气压力及风(14%)等方面的研究,而对物候、气象灾害、高空探测等方面进行研究的文章较少,仅6篇。

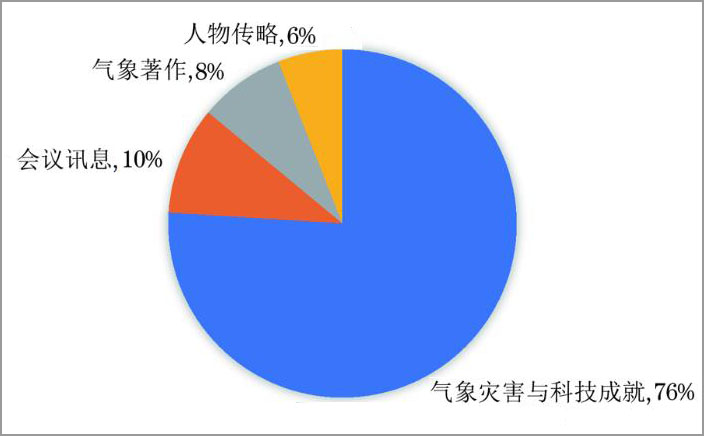

动态资讯版块主要刊登国际新闻通讯社和报纸上的电报消息,包括哈瓦斯通讯社、电通(日本电报通讯社)、英国路透社、国民社、海通社、塔斯社、同盟社及《字林西报》等多家通讯社及报纸。通过以上两种途径获取国外讯息,并利用“气象消息与通讯”栏目进行传递,以便读者及时收到国际气象成果以及气象灾害的信息。《气象杂志》改为月刊后,发行效率较高,因此“动态资讯”版块的内容占比较大,且信息更新较快,给国内的读者带来了最新的气象资讯,促进了国人对国际气象科技动态的了解。动态资讯版块的内容包括近期举办的国际气象会议信息、国际气象会议纪要、国内外最新出版的气象学书籍、国外气象人物信息、国内外气象灾害及科技成就等(图2)。杂志中几乎每期都会刊登国内外气象信息,主要介绍最新的国内外气象灾害以及气象科技成就,其中气象灾害消息基本每期都会刊登,包括中国、法国、苏俄、日本、美国、意大利、英国、古巴、德国、土耳其、加拿大、荷兰等国家的灾害信息,使学者可以在第一时间了解到多个国家的气象情况。《气象杂志》有时也会刊登国外最新的科技资讯,如美军官乘气球上升平流层创记录、苏俄之平流层探测近讯、法飞行家创升高新记录、美参院计划促进天气预报效率、德在飓风中举行滑翔比赛、意飞行家创高度新纪录、苏联探险队在北冰洋发现暖流、苏联探险队北极研究之报告等。“会议讯息”通常刊登在“气象消息”与“杂俎”两个栏目,主要为读者介绍近期开展的国际气象会议信息及会议纪要,包括华沙国际气象会议、德国气象会议、国际气象台长会议等。这一内容可为国内学者带来最新的国际气象科学交流资讯,及时更新气象研究工作的方向或目标。

图2 《气象杂志》动态资讯版块内容构成

技术仪器版块,主要推介国际气象科学新发明与新技术。《气象杂志》改版之时,我国气象事业正处于发展建设时期,气象观测的工作十分关键,但因社会环境与技术水平所限,当时我国所用仪器大都购自外国,而尚无自行制作的工厂,国内只能研究制作简单的测候仪器。此时《气象杂志》一方面刊载介绍国外技术仪器的相关文章;另一方面开始刊登国外气象仪器的广告,推广购买渠道。自1935年的第11卷第2期起,《气象杂志》刊登外国仪器公司的广告共68条,且多占据正文前及封面前后的醒目位置,德国福斯厂(R.Fuess)、英国伦敦纳革拉底公司(Negretti & Zambra)、德国柏林亚斯甘尼亚厂、礼和洋行(代理德国各大名厂所出气象仪器)等几家欧洲公司为主要广告外商,销售产品既有测量或记录风、光照、雨量、蒸发量、辐射和能见度的气象仪器,也包括蔡司气流经纬仪、自记温度计、记录经纬仪等较精密先进的仪器。此类广告不但为外商扩大销路,也为中国气象机构提供气象仪器的货源渠道。此外,《气象杂志》还刊登了关于仪器书籍的广告,如第13卷第7~11期中刊登了中国气象学会出版书籍《气象器械学》的广告,该书由日本中央气象台台长冈田武松所著,1937年王应伟编译完成,该书的出版对于仪器维护和提高数据观测结果精确度大有裨益。

气象建设版块的刊载内容体现了中外气象建设的新方向与新目标。该版块的文章一方面对国外气象工作、气象组织等方面的情况进行阐述,如吕炯的《气象与航空》(1935年)和郑子政的《苏俄之气象事业》(1935年)分别对德国航空气象部与苏俄气象机构的观测工作、研究项目及其组织进行介绍,使国人对国外气象建设情况有所了解,为我国气象事业的开展提供参考对象。而吕炯的《波兰农业气象概况》(1937年)一文,译自波兰国立气象研究所所长Jean Lugeon的《波兰国立气象研究所农业气象之工作》的“农业天气图”一节,着重介绍了波兰无线电农情气象情况,作者希望通过此文引起国内学者对农业气象工作的关注,为我国实业发展作出贡献。另一方面,对国内外气象建设展开对比,激励我国气象事业发展。如在《气象方面对于国家及社会实际需要之问题》(1936年)一文中,吕炯将我国在高空气象、海洋气象、天气预报、农业气象、水文预测等方面的发展与欧美国家进行对比,分析我国在气象工作方面的弱势;在《高山测候所一览》(1937年)一文中,金咏深在我国气象建设正处于发展关键时期、测候所的观测范围逐渐扩大的背景下,指出我国相关发展的不足。这两篇文章将中外气象建设进行比较分析,为我国气象建设的方向与目标提供参考意见,有效提高我国气象建设的效率。

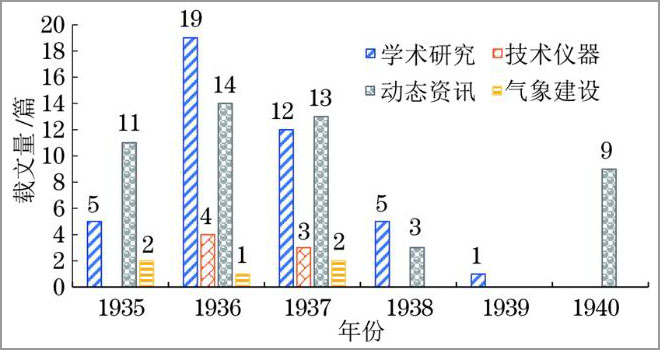

《气象杂志》改版初期,“学术研究”“技术仪器”“动态资讯”3个版块最为活跃。1936年,学术研究的文章数量明显增加,有19篇之多,较1935年与1937年的总和要多2篇,1937年开始有了轻微下滑的趋势(图3)。1938年后,包括“气象建设”在内的4个版块的载文量都开始大幅度减少,尤其从1937年9月开始,《气象杂志》的“动态资讯”版块中多期没有刊登关于国外气象消息与通讯的内容,只在第13卷第12期与第14卷第3期中刊载了1937年11月及1938年2月的国外气象消息,而1940年杂志出版的第14卷补编只有“国内外气象消息与通讯”以及“统计资料”两个栏目,虽然补充了1938年6月至1939年12月的国内外气象灾害与科技信息,但是并没有刊登论文。

图3 《气象杂志》4个版块的载文量变化

2.2 作者的专业性和国际性推动了面向世界办刊的实现

《气象杂志》的撰稿和编辑工作多是中国气象学会会员和“中央研究院”气象研究所的工作人员完成。从《中国气象学会会刊》开始吸引、培养气象人才,发展到《气象杂志》的十余年间,作者数量已增长到53人,其中44人为中国气象学会会员,约占作者总数的83.02%。投稿数量渐增,蒋丙然、竺可桢、吕炯、涂长望、刘增冕、顾钧禧、朱炳海、卢鋈、许鉴明、薛铁虎、幺枕生、郑子政、程纯枢都是当时积极投稿的作者。

从教育程度来看,在《气象杂志》发表文章的作者中,50%为高校气象专业的毕业生,其中专科及以上学历的作者有30人(专科仅有2人),占总人数的56%,而且高校科研水平较高,集中于清华大学、中央大学、北京大学、上海沪江大学等高等院校。此外,留学人数占比很高,有13人,如涂长望、赵九章、李宪之等皆为欧美著名大学气象专业的留学生。

从教育背景来看,气象学相关专业毕业的作者数量显著增加,而且经过高校中的系统学习,以及在气象台站的实习工作。发表3篇文章以上的作者共有16人,其中7人是“中央研究院”气象研究所气象练习班的毕业生,9人具有本科以上学历(5人有留学经历)。在气象练习班毕业的学者撰写的论文中,以翻译论文的工作居多,如许鉴明、薛铁虎等人发表多篇外文译作,包括高空、天气、气候、天气预测、气象会议等方面的内容。中外交流的研究型论文作者或具有留学背景,或为国内高校毕业生,如竺可桢发表了《南京三千尺高空之风向与天气之预测》(1935年),使用日本藤原笑平博士的经验法对中国南京天气进行预测研究,再如卢鋈在其《Exner之风暴成因学说与中国寒潮南侵时之风暴》(1936年)一文中,利用奥地利学者Exner在《动力气象学》中介绍的“障碍学说”阐明我国寒潮南下时风暴的产生及原因。

从籍贯来看,作者分布在安徽、甘肃、贵州、河北、河南、湖南、江苏、山东、云南、四川、浙江等12个省份。53位作者中江浙两省有23人,接近总人数的一半。

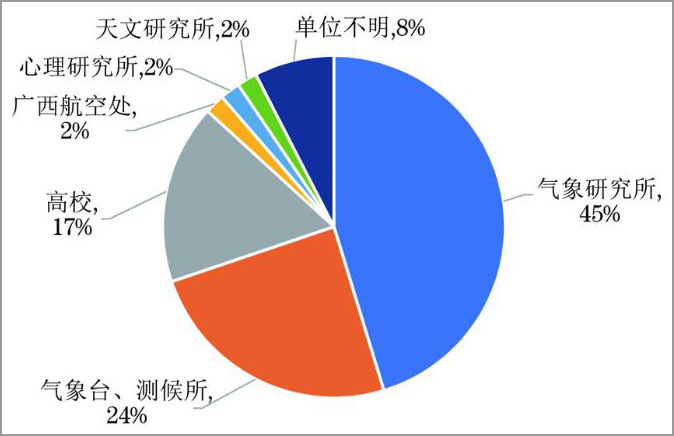

从工作情况来看,在16位高产作者中,有11人在气象研究所任职,其中有2位专任研究员,3位助理研究员。他们发表的论文数量与质量均较高,如涂长望、吕炯、卢鋈、朱炳海等人均在气象研究所工作,并且都发表有国际化水平较高的研究文章。图4所示为《气象杂志》作者的工作单位分布,其中来自气象研究所的作者人数最多,占比为45%。在明确职务的42人中,有25人担任测候员、观测员、助理员等职,约占总人数的50%;5人任所长、主任、科长等领导职务;4人担任研究员、技术员(1人为工业心理研究员);在高校任职的作者中有1位校长,3位教授,1位讲师。中外交流文章的第一作者多为研究员,例如竺可桢、涂长望等,合作译者有若干测候员。在《气象杂志》担任总编辑、编辑和特约通讯员的人员中,对中外气象交流也多有贡献,例如总编辑涂长望一人发表了6篇文章,特约通讯员顾钧禧撰写和翻译了6篇文章。

图4 《气象杂志》作者的工作单位分布

3 中外气象科技交流形式及贡献

3.1 利用双语目次促进国际交流

《气象杂志》目次部分从1935年第11卷第1期起即以中、英两种语言刊登,而后“杂志因与国外气象机关交换,故须加排西文提要”,1936年3月18日,中国气象学会编辑部发布启示“按本杂志自本年1月起,与各国气象机关开始交换以来,核准各该机构函请,加刊西文提要,以利参考。切希投稿诸君嗣后投送论文时,务希将题目、姓名、图表标题及全文提要,附译西文”,自第12卷4期开始实行。英文摘要最多者有近5页篇幅,如卢鋈《南京之高空》(1937年),最少者亦有百余字的介绍(翻译的文章除外),力求将文章要点译为英文以供参阅,极大促进了国内外气象科技的交流与传播。

3.2 国外研究理论的引入与实践

20世纪30年代,国外各种先进的气象学理论或研究方法开始传入我国,其中《分析气团以论天气变化》(1935年)被视为“系国人最早介绍分析气团方法之文”(卢鋈,1947年)。我国学者在引进方法的基础上还将其用于中国区域的研究,如《南京最低气温之预测》《Koeppen范式的中国气候区域》(1938年)等12篇论文;亦有学者将中外天气进行对比分析,比较不同区域的天气变化影响因素的区别,关于此方面的研究亦有《气候与人生及其他生物之关系》《中国沿海岛屿上雨量稀少之原因》等6篇文章。此两种形式为我国气象学研究开拓了新的视角和研究思路,将气象学研究逐步扩大至全球范围。

3.3 向读者传播国际科学知识

《气象杂志》于1937年2月开始设立“气象问答”栏目,其中介绍了国外气象方法和技术,用于解答读者的气象问题,如在回答归绥(今呼和浩特)邬学智君提出的“在全天漫黑时,观测云量、状、向的方法”问题时,编者认为“欧美各国多用探测灯观测早晨六时或夜间之云量云状云向。但我国尚未采用是项观测法”,让国人了解国外所采用的夜间观测法,为我国气象观测人员提供更多的思路。此种交流形式可以及时回应读者,为观测、记录等气象工作提供参考,极大地提高了工作人员的实际操作能力。

3.4 推介国外气象科技最新进展

《气象杂志》中所刊登的外文译作主要来自德国、英国、苏俄、美国等气象科技较先进的国家,其中德国9篇,美国8篇,日本4篇,英国1篇,波兰1篇。在这23篇译文中有17篇学术研究论文,具体为德国7篇,美国6篇,日本4篇。德国的文章多是由顾钧禧、吕炯等人翻译;美国的文章主要是由许鉴明、薛铁虎等人翻译;日本的文章则为王应伟、许鉴明、卢鋈、石延汉每人翻译1篇。译者中除许鉴明、吕笠渔、薛铁虎三人外,其他人都在气象学会担任编辑、特约编辑或特约通讯员等职务。吕炯在《气象杂志》中担任特约编辑员,而且在1935年10月至1936年8月,因总编辑涂长望赴清华大学授课,吕炯与涂长望共同担任《气象杂志》的总编辑,他不仅自己翻译了多篇外文,也会根据国内学者的需要请其他学者翻译论文,如《锋与界面之理论与经验》(1938年)是吕炯在1938年汉堡海洋观象台出版的《海洋水文和气象年报》(Annalen der Hydrographie and Maritimen Meteorologie)第三册中找到的原文,他认为这是国际上关于极面学说的最近研究成果,所以特请么枕生来翻译此篇论文,为国内研究人员介绍国际上较先进的天气学理论。

3.5 宣传我国学者的国际学术活动

《气象杂志》中涉及翻译的文章有多篇为国人所著,主要是我国学者发表在国际学术会议论文集等的论文或在会上所作的报告,代表了我国对外气象交流的内容。如竺可桢的《南京三千公尺高空之风向与天气之预测》(1935年)一文原发表于《美国气象学会通报》的第14卷第2期,后经薛铁虎翻译,于1935年8月发表在《气象杂志》,此文不仅反映了中国学者向国际气象刊物投稿的情况,也映射出我国气象学术研究逐渐转向被国际认可的现象。此外,《气象杂志》还收录了数篇国人在国际会议中展示的论文,如《华北气团之几种范式》(1936年)一文是我国学者黄厦千在美留学期间参加在洛杉矶(Los Angeles)举行的美国气象学会年会时所准备的演讲稿,此篇论文反映了中国学者的研究成果已经传播到国际气象科学研究的舞台上,同时,该讲稿的翻译与刊登,不仅让中国学界了解到中国学者在国际会议上演讲的信息,也增加了国内学者对该次会议以及中国参与该次国际会议情况的了解,在当时还激发了国内学者对气象科学研究的信心与热情。此外,《气象杂志》中专门创立“书报介绍”栏目,为我国学者介绍和推荐国内外最新出版的气象著作,其中第11卷第1期、第13卷第7期、第14卷第2期以及第14卷第3期共推荐了18本国外气象书籍,包含德国、日本、美国、英国、印度、菲律宾等国家出版的著作。在著作的选择上,多为新出版且认可度较高的书籍。如郑子政翻译的《一部新颖的动力气象学》(1935年)译自《美国气象学会月刊》第16卷第4期,是一部国外较推荐的气象学书籍。“书报介绍”栏目一方面提供最新的出版消息,减轻我国气象学者查找书籍的困难;另一方面也通过内容介绍使读者了解著作简介,可直接阅读所需要的书籍,避免浪费时间与精力。

3.6 利用留学机会展开国际交流

民国时期气象留学生成为近代气象科学发展的中坚力量,其中以20世纪30年代的公费留学生居多,如涂长望(英国,1930—1934年)、黄厦千(美国,1934—1938年)、黄逢昌(美国,1934—1937年)、吕炯(德国,1930—1934年)、赵九章(德国,1935—1938年)等。出国留学增加了国内学者与国外气象学者交流的机会,并在其研究成果中体现出来。如黄逢昌的《气候与树木年轮之关系》(1937年)一文,所使用的方法是其本人于1936年夏在美国秋爽州立大学实习时,陶格拉西教授(Paof. A. E. Douglass)所教授的“利用气候与树木年轮的关系,分析树木年轮周期来推断过去的气候”,其提出可以运用此种方法进行长期天气预告研究。而赵九章的《理论气象学之研究与天气预报》(1937年)一文,是其在德国柏林留学期间受柏林大学气象学院厄特尔(Ertel)指导所作,此文将其平日与厄特尔先生关于理论气象所讨论的要点进行阐述,介绍于我国学者。以上两篇论文都是我国学者留学期间所学习或接受指导而成,不仅加强了中外学者之间的交流,更使国内气象学者学习到国际上较成熟、先进的研究方法,并将其运用于本土研究中。

此外,出国留学的学者大多有机会参与一些气象工作与实践活动,获得一些在国外实习的经历。20世纪30年代航空事业发展迅速,高空观测逐渐成为气象研究的重要方面,而德国在此方面发展较为先进。吕炯曾在1934年实习于德国的柏林中央飞机场航空天气部,归国一年后,根据工作交流的经验撰写了《气象与航空》一文,不但介绍了柏林飞机场天气部的工作概况,还在文中附有一份航空天气部咨议单,以供国内航空界参考,为我国航空气象建设提供了一定的工作经验。与此类似,众多学者归国后均在我国气象建设、气象研究等方面作出了杰出贡献。

3.7 对现代期刊的启示

我国的气象科学是在当时引入国际先进科学原理和观测技术的基础上发展起来的,并且迅速成为具有国际水平的学科,从气象留学生归国到国内自主气象学科的建立,主要集中在20世纪30年代。这一时期的《气象杂志》对20世纪我国气象科技发展具有十分重大的意义,可以看出科技期刊在科技交流,尤其是国际科技信息传递方面起到重要作用。通过分析《气象杂志》的创刊目的和刊载内容,发现其中外科技交流独具特色,这可为目前我国加快培育高水平的科技期刊提供一定的借鉴。

期刊组织机构和作者群体十分重要,期刊国际化对稿件来源提出了很高要求。《气象杂志》既有译稿,也有应用国际理论的最新研究,这些内容主要与中国气象学会及其组织培养形成的作者群体有关。此外,作为总编辑的涂长望是我国著名的气象学家,也是留学归国报效祖国的著名学者,其对专业的把握和自身的学术号召力,使得刊物能够实现国际化期刊目标。结合《气象杂志》办刊栏目设置和发展来看,《气象杂志》既保留了改版前的栏目,又添加了国内天气概况、气象消息与通讯、气象问答等栏目,为国人提供最新的国际气象信息并解答科研工作者遇到的问题,提供了丰富的中文科技交流方式。由国家气象中心于2005年主办的期刊《气候变化研究进展》的发展也体现了上述三方面对当今期刊迅速发展的影响。对当代科技期刊而言,完成科技交流和传播的任务,需要不断寻求适合的期刊科学研究范式,逐步在广泛交流中形成良性互动,着眼于期刊自身发展状况和学科最新的发展,逐步探索期刊发展的风向标,探索出具有期刊特色的发展路径,从而提高期刊的学术影响力。

4 结语

《气象杂志》通过刊载国内外气象学方面的论文、译文、发展动态、资讯等,为气象学者学习与交流提供了重要支撑,该期刊以中国气象学会会员和“中央研究院”气象研究工作人员为主要作者群体,成为20世纪气象科学成果的重要展示窗口,积极引荐国外气象领域的先进理论与技术,推动国内外气象科学的交流与传播,推动了当时气象科学国际接轨式的快速发展。本文为《气象杂志》的中外气象交流内容建立了题录数据库,分别对其交流内容的版块、来源和作者进行了分析,进而总结了其交流的形式及其对当代期刊的启示。由于目前民国历史档案可查取范围有限,对《气象杂志》的编辑出版和组稿征集等内容没有开展深入分析,未来还需要对期刊中国际研究内容进行文献计量分析,从而更全面揭示该刊物的发展变化规律,以期更好地为当代期刊办刊国际化发展出谋献策。

参考文献

[1]刘娜.论中国近代科技期刊在科技传播中的影响和启示[D].上海:东华大学,2010.

[2]鲍国海.基于中国科学家投稿的中国近代科技期刊研究(1910—1949)[J].中国科技期刊研究,2019,30(6):577-581.

[3]雷雁林.中国近代科技期刊的初心与自信[J].西北大学学报(自然科学版),2017,47(3):461-464.

[4]吴川灵.中国近代科技期刊的种类数量与创刊时间统计分析:以上海图书馆馆藏文献为例[J].中国科技期刊研究,2016,27(9):1002-1007.

[5]叶建.中国近代早期学术期刊的出现与演变[J].出版发行研究,2014(12):98-100.

[6]陈未鹏.中国近代科技社团的兴起与科技期刊的发展研究[J].科技与出版,2018(2):123-128.

[7]刘晓君.民国时期中国气象事业建制化研究[J].自然辩证法研究,2014,30(8):100-105.

[8]张璇,焦俊霞.民国时期中国气象学会成立考述[J].档案与建设,2016(4):55-59.

[9]周棉.留学生群体与民国的社会发展[J].近代史研究,2019(1):116.

[10]闫东艳,齐婧.我国近代科技期刊的传播模式[J].编辑学报,2011,23(3):204-206.

[11]刘峰,范继忠.民国(919—1936)时期学术期刊研究述评[J].北京印刷学院学报,2008,16(3):4-12.

[12]莫志斌,郭晓敏.近三十年来关于“五四前后报刊”研究综述[J].怀化学院学报,2015,34(4):63-66.

[13]许玉花.近代气象学留学生群体研究[D].南京:南京信息工程大学,2017.

[14]兰平.我国民国时期的气象档案[J].山东档案,2020(1):29-31.

[15]王秀芹.中国近代气象事业的先驱——蒋丙然[J].中国科技史料,1990,11(1):41-54.

[16]张改珍.竺可桢与中国高校气象学专业的创建[J].自然辩证法研究,2018,34(7):66-69.

[17]王祥国,邵俊年.中国气象学期刊综观[J].中国科技期刊研究,2007,18(3):542-545.

[18]曹莹.民国时期气象专业期刊及气象科技发展[D].南京:南京信息工程大学,2018.

[19]邹姝阳,邹益民.基于EXCEL及CNKI题录文件实现对文献主题的计量分析[J].现代情报,2012,32(2):73-80.

[20]车尧,宋扬,李兵.基于题录信息分析的期刊数据研究:以《情报学报》为例[J].中国科技期刊研究,2018,29(4):406-410.

[21]袁小慧,李蓓蓓.民国时期气象台站档案史料初步分析[J].浙江档案,2016(2):48-50.

[22]中国气象学会.中国气象学会十周年纪念刊[M].中国气象学会,1935.

[23]中国近代科学论著丛刊编审委员会编辑.气象学(1919—1949)[M].北京:科学出版社,1955.