【摘 要】[目的]界定中文学术期刊“审稿透明原则”的概念,并总结中文学术期刊实践“审稿透明原则”的现状,进而归纳与设计中文学术期刊“审稿透明原则”的内容,为中文学术期刊提高审稿透明度提供参考。[方法]首先利用逻辑学的概念界定方法界定中文学术期刊“审稿透明原则”的概念,其次通过网站调研总结中文学术期刊“审稿透明原则”的实施状况,最后借助扎根理论的部分步骤归纳与设计中文学术期刊“审稿透明原则”的内容。[结果]部分中文学术期刊提供的审稿信息较为碎片化,发布信息的渠道较分散,作者获取审稿信息的难度较大。“审稿透明原则”内容可帮助中文学术期刊提高审稿工作的透明度。[结论]中文学术期刊可整合信息发布渠道,借助所设计的“审稿透明原则”内容系统化地公布审稿信息,并做到动态、定时更新,不断提升为作者服务的质量。

【关键词】审稿透明原则;中文学术期刊;学术出版;审稿制度;同行评议

伴随着开放科学运动的兴起,国际学术出版界呼吁出版商提高审稿透明度,以使作者、外审专家、编辑从中获益[1]。梳理文献发现,国际学术出版界对审稿透明性的关注集中在同行评议环节。开放式同行评议(Open Peer Review)被视为是提高审稿透明度的重要实践,于1982年提出,当时被定义为“使同行评议模式能够符合开放科学的目标,包含作者和评议者身份公开、评议报告公开、公众参与公开、互动内容公开、预印本公开、最新评论公开和开放平台等7个特征”[2,3]。2006年,《自然》(Nature)进行了一项作者对开放式同行评议态度的实验,但由于参与人数过少,实验并不成功[4]。有研究指出,由于开放式同行评议强制要求评议专家公开姓名,使评议专家产生了抵触情绪,因此其参与意愿不高[5]。2016年,《自然》在其子刊《自然•通讯》(Nature Communication)施行了一项名为“透明性同行评议”的政策,试图弥补开放式同行评议的缺点,并继续提升审稿透明度[6,7]。贺颖等[8]认为透明性同行评议与开放式同行评议的不同之处在于“评议者身份是否公开是可选择的”。除了透明性同行评议外,也有研究人员提出了以预印本为代表的自组织评议、便携式评议等增强同行评议透明性的方法[9,10,11,12]。但无论如何,学术期刊审稿工作正朝着高度透明的方向前进[13]。

尽管学术出版界针对同行评议透明度的提升做了大量研究,但无论是开放式同行评议,还是透明性同行评议,其聚焦点都是学术期刊审稿过程的某一环节,缺少对整个审稿过程的关注。Horbach等[14]发现学术期刊在提供有关审稿流程的详细信息时显得并不“慷慨”,而作者有权知道编辑部如何审核他们的论文,以及基于什么理由审核论文。同行评议专家也可通过透明化的审稿信息明确自己的具体任务与角色,期刊则可通过透明化审稿信息将自己与掠夺性期刊区分开,同时提升自身的审稿效率,塑造权威与公正的形象。中文学术期刊同样存在审稿透明性较弱的问题,这被部分学者认为是“明显的短板,也是阻碍国内期刊国际化的重要因素”[15]。一些学者还写信给编辑部,表达获取审稿信息的愿景[16]。基于此,本研究提出了中文学术期刊“审稿透明原则”的概念,总结其实践的现状并设计了具体的内容:(1)利用概念界定方法界定了“审稿透明原则”的内涵,并将“透明性同行评议”等研究的视角拓展至学术期刊审稿的全过程;(2)既有研究尚未调研中文学术期刊审稿透明的现状,而本研究通过调查中文学术期刊对“审稿透明原则”的实施状况,分析其存在的信息碎片化等问题;(3)利用扎根理论设计“审稿透明原则”的具体内容,明确中文学术期刊所需要提供的审稿信息,为中文学术期刊提升审稿透明度理清了思路,提供了依据,以期推动其提升审稿效率,为作者群体提供更友好的服务,并塑造更加权威、公正的形象。

1 研究设计

1.1 研究流程

本研究的流程分为三个环节。首先,对中文学术期刊的“审稿透明原则”进行界定。概念界定是任何研究的起点,只有充分明晰中文学术期刊的“审稿透明原则”概念,才能将其作为对象进行研究。其次,总结中文学术期刊实施“审稿透明原则”的状况。具体而言,选择一定数量的中文期刊,通过调研这些期刊的投稿网站或向其投稿邮箱发送信息,总结中文学术期刊实施“审稿透明原则”的现状,并分析其存在的问题。最后,从作者需求的角度设计中文学术期刊“审稿透明原则”的具体内容,明确中文学术期刊需要提供的审稿信息,为中文学术期刊提高审稿透明度提供方案。

1.2 研究方法与对象

(1)在概念界定环节,本研究使用“属加种差法”界定中文学术期刊“审稿透明原则”的概念。在逻辑学中,“属加种差法”常被用来揭示概念所反映对象的本质,其公式为“被定义项即为种差与属概念之和”,其中,种差是指被定义项所反映对象不同于其他种概念所反映的对象的特有属性,属概念则是指被定义项临近的属[17]。本研究运用“属加种差法”探讨中文学术期刊“审稿透明原则”不同于其他透明性原则(如透明性同行评议)的特有属性,并以此确定其本质,界定其概念。

(2)在实施状况环节,本研究使用简单随机抽样法确定样本,再借助网站调研、文献检索等方法考察中文学术期刊“审稿透明原则”的实践现状。在运用随机抽样法时,首先,以《2019中国学术期刊影响因子年报》为总样本。该年报分为人文社会科学版和自然科学与技术工程版,由CNKI与中国科学文献计量评价研究中心共同研制,较为全面地收录了具有一定学术质量的中文学术期刊,具有一定的权威性与代表性。该年报2019年共收录期刊4904种①(①本研究按照《2019中国学术期刊影响因子年报》中人文社会科学版、自然科学与工程技术版的期刊名单,对该名单中的期刊进行编号,编号顺序为:人文社会科学版在前,自然科学与工程技术版在后。)。其次,依据统计学中有限样本的抽样公式n≥N/[(α/k)²{(N−1)/P(1−P)}+1],在四舍五入后计算出所需的样本数为384②(②在该公式中,N为样本总数,n为抽样的样本数,显著性水平α一般设置为0.05,k为正态分布的分位数,P通常设为0.5。)。最后,采用“Mersenne Twister的伪随机数生成算法”生成384个随机编号③(③该算法程序由统计网提供(https://www.cnstat.org/samplesize/)。),并对所有编号的期刊进行网络调研(人文社会科学类期刊168种,自然科学与工程技术期刊216种)。

(3)在内容设计环节,采用扎根理论的部分步骤。选择扎根理论的原因在于可从该方法程序化的编码步骤中,借助原始资料从下往上逐步、系统地归纳出作者对学术期刊审稿信息的内容需求。目前中国学术界活跃着多个学术期刊投稿交流平台、社群,作者可在这些平台、社群上根据自身的投稿体验对期刊进行评论。这些评论相对真实地反映了当下作者群体对期刊审稿工作透明化的期许,也折射出部分期刊在提供审稿信息时存在的问题。因此,本研究以作者对期刊审稿信息的评论文本为原始资料,文本来源为万维书刊网。选择该网站的原因是:万维书刊网的期刊点评栏目建设时间最早,样本量较大;该网站的信息呈现方式为信息流,有利于数据收集,可操作性较高。本研究的文本数据涵盖时间为2019年6月1日至2019年12月31日,且通过网络软件“八爪鱼采集器”的爬虫功能获取数据。经爬虫获取,一共搜集到3244个评论文本。由于评论文本质量参差不齐,本研究对文本进行了人工清洗,剔除标准为:①含有攻击性情绪的文本;②非期刊评论,而是广告、数字、字母、期刊征稿等信息。经清洗,一共过滤掉1273个文本,最终选择剩下的1971个文本进行分析。在此基础上,本研究借助扎根理论“开放式编码—主轴编码”的步骤归纳出中文学术期刊“审稿透明原则”的大致内容,进而在第3个步骤利用研究者在编码过程中总结的经验,设计“审稿透明原则”的具体细则。需指出,在后现代主义“去中心化”“去结构化”的影响下,扎根理论对编码技术的要求不再局限于非“三级编码”不可的金科玉律上,而更强调研究的开放性与互动性,更强调为研究本身服务的初衷[18]。因此,本研究在第3个步骤并未使用“选择性编码”,而是根据研究目的设计了中文学术期刊“审稿透明原则”的细则。

2 概念界定

要想理解“审稿透明原则”的概念,就要充分把握“审稿”与“透明”的要义。“审稿”是指编辑人员、同行评议专家以作者创作的文字、图像等为对象所进行的判断、鉴定和评价的工作[19]。按照中文学术期刊编辑工作的流程,“审稿”大致囊括了初审、外审、终审等环节。“透明”一词在字面上有两种解释:第一,物体能透过光线的;第二,比喻公开,不隐藏[20]。将“透明”置于社会运行之中,其更多地表现为隐喻意义:一方面,“透明”意为权力主体位于公众的视线范围内,不但可见,而且信息可以有效地传达,可以为社会成员自由获取;另一方面,则强调权力的运行过程“不隐藏或者模糊原本用意、不歪曲事实,以便使事情看起来更容易接近”[21]。

编辑人员与同行评议专家的审稿过程是其行使学术信息把关权的过程,让这个过程能够被公开且可见,即是“审稿透明原则”的要义。因此,“审稿透明原则”关注的是整个审稿过程是否公开,是否可视化,审稿信息是否可以有效传达,是否可以被学术共同体自由获取。这是“审稿透明原则”与其他概念(如透明性同行评议)最本质的区别,也即该概念的种差。从词义上看,“原则”是“行事所依据的准则”,因此“审稿透明原则”的属概念应为“准则”[22]。根据“属加种差法”的公式,“审稿透明原则”可理解为指导中文学术期刊审稿过程(包括编辑人员审稿和同行评议专家审稿)在作者群体内可视化、公开化的准则。具言之,“审稿透明原则”涉及以下3个方面:(1)其是作者获取审稿信息的方式或途径;(2)其表明了审稿公开制度应具备质量特征,以方便作者能准确判断稿件是否符合期刊审稿标准;(3)其是指导期刊行为的准则,可将期刊审稿流程曝光在作者的视野之下。

3 现状及问题分析

3.1 中文学术期刊“审稿透明原则”的实施现状

本研究通过调研发现部分中文学术期刊对“审稿透明原则”已有初步实践。具体而言,目前中文学术期刊实施“审稿透明原则”体现在以下三个方面。

(1)通过期刊官网的“投稿指南”透明化。在384种被调研的中文学术期刊中,有323种中文学术期刊通过官网的“投稿指南”栏目公开了部分审稿信息,占比为84%。这些信息可大致划分为格式要求、审稿流程、收费标准、审稿制度、外审规范、审稿时间6种类型。例如:《中国科技期刊研究》在官网提供了论文投稿模板,提示作者按照该模板对稿件进行初步排版后才投稿[23];《中国公共卫生》在官网公布了期刊的详细审校流程,包括主编初审、栏目责任编辑审理、专家外审、修回稿复审等环节[24]。

(2)通过撰写期刊的“来稿问题”透明化。“来稿问题”通常由期刊编辑撰写,是学术期刊与作者之间信息互动的重要形式之一。期刊通过总结、分析近年来的投稿、退稿情况,以及稿件中出现频率较高的问题,给予投稿作者一定的参考与借鉴。本研究通过关键词与主题检索,发现被调研的期刊中,有37种期刊编辑撰写了“来稿问题”的主题论文,占比为10%。例如:《中国科技期刊研究》编辑部的梁永霞、田宏等撰写的《<中国科技期刊研究>来稿常见问题与建议》,公布了该刊2011年至2014年的来稿率、退稿率,以及选题标准等信息[25];《草业科学》编辑部的陈盈盈撰写的《<草业科学>来稿中常见问题》,则在一定程度上公布了该刊要求的投稿格式[26]。相较于设置“投稿指南”栏目,期刊编辑撰写“来稿问题”的主题论文所提供的信息量更大,更具有指向性,透明度也更高。

(3)通过编辑发表的“研究论文”透明化。学术期刊编辑将工作实践中遇到的稿件问题通过系统化的学术研究整理为成果并发表,这是一种对“审稿透明原则”的间接实践。因为这种实践并非学术期刊为了提供审稿信息主动、直接为之,而是期刊编辑在进行学术研究的过程中间接地提供审稿信息。本研究以期刊名称作为“作者单位”在CNKI进行检索,发现有38种期刊的编辑撰写了编辑出版学方面的研究论文,占比为10%。如《中华神经科杂志》编辑许倩、汪谋岳等撰写的《医学科技期刊退稿申诉稿件的特点分析》,《中国地质》编辑王学明撰写的《好文章与学术期刊影响力的关系——以<中国地质>为例》等文章均通过文献计量学等科学研究范式公布了期刊的审稿流程等信息[27,28]。

3.2 中文学术期刊实施“审稿透明原则”的问题

(1)仍有部分期刊的审稿工作不透明。在384种期刊中,有61种期刊未公布审稿工作的详细信息(其中人文社会科学期刊49种,自然科学与工程技术期刊12种)。这些期刊仅提供期刊投稿方式,但未公布期刊审稿制度、标准,乃至审稿时长等信息。例如《南京社会科学》虽然提供了期刊的投稿官网,但未在“投稿指南”栏目公布任何审稿工作信息。再如国家社科基金资助期刊《现代传播》仅提供了大致的审稿时长,其余审稿信息均未公布。总的来看,人文社会科学类期刊提供的审稿透明性信息少于自然科学与工程技术类期刊。

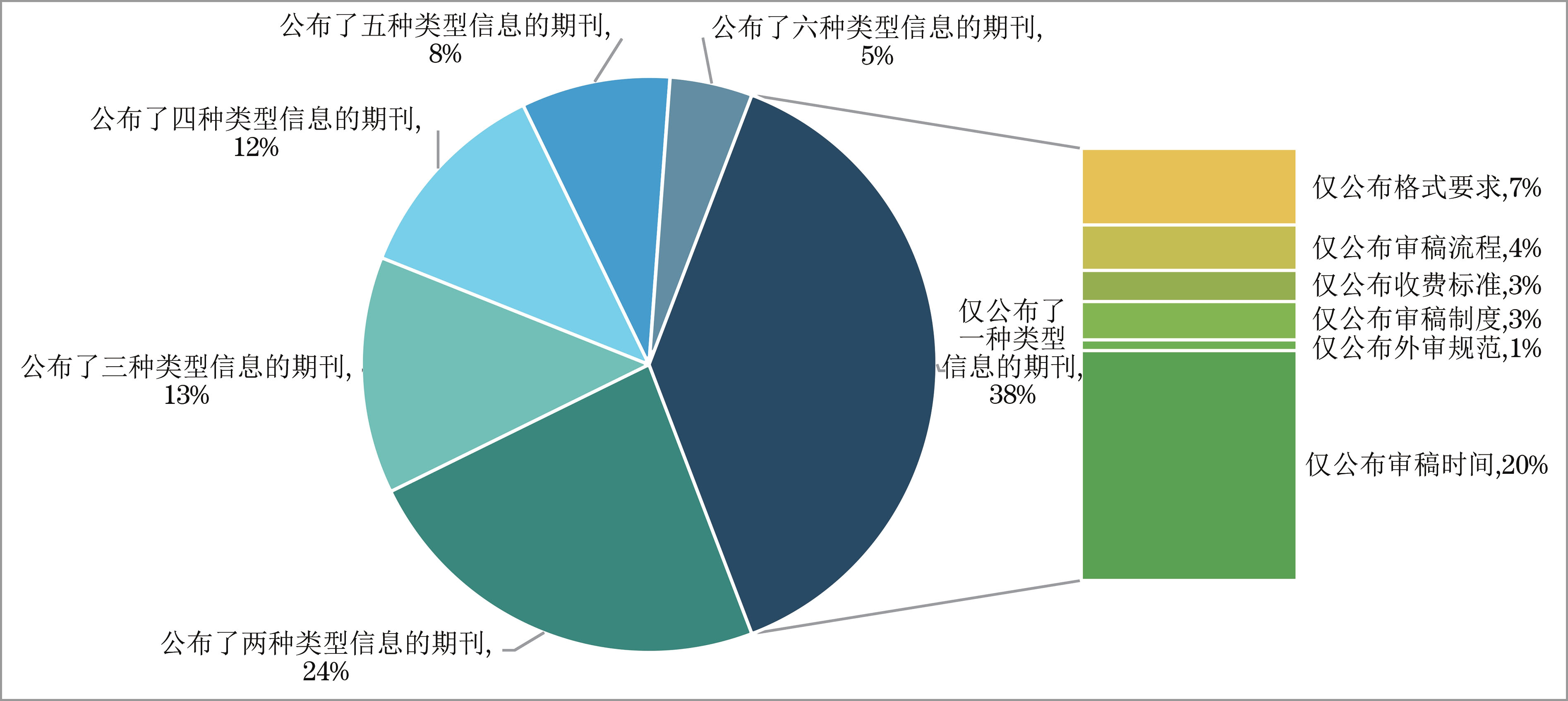

(2)部分期刊所提供的信息较为碎片。如图1所示,在384种被调研期刊中,有124种期刊仅提供了一种类型的审稿信息。在这124种期刊中,有66种期刊仅提供关于审稿时长的信息,对审稿制度、外审规范,乃至收费标准等均未作出说明。例如:《科学管理研究》仅告知作者格式要求,而对于审稿的时长等基本信息均未公布;《江西科学》仅公布了审稿时长。总的来看,所调研的期刊提供的审稿信息较为碎片化,系统化程度较低。

图1 中文学术期刊透明化信息的类型及数量的分布情况

(3)部分期刊提供信息的方式较为分散。在调研的过程中,本研究还发现部分期刊提供审稿透明信息的方式较为分散,这会在一定程度上加大作者获取信息的难度。例如:《信息资源管理学报》在官网公布了期刊的格式要求,但是审稿时长等信息又需要进入到投稿系统后,再点击“投稿须知”才能查阅;《江苏医药》在官网的“投稿须知”公布了具体的格式要求,但是其初审规范等信息又被放置在栏目“期刊介绍”里面。这说明部分中文学术期刊在提供审稿透明性信息时所选择的方式仍有待改进。

4 解决方案

4.1 开放式编码

在扎根理论中,开放式编码是将收集到的资料打散,赋予概念,再以新的方式重新组合起来的操作化过程,其从资料中发现概念类属,对类属加以概念化和范畴化[29]。以表1摘录的语句为例,观察作者“BreChen”的评论文本:“感觉版面费还是偏贵,看到有的版面费600,我的1000,也不知道标准是啥,只觉得版面费还是少点比较好”,发现该文本与概念“版面费”有关,因此将该评论文本概念化为“版面费”。在后续的评论文本中如发现相似的评论文本,则直接将该评论文本编码为“版面费”。通过此种方式,本研究初步确定了19个概念。

表1 开放式编码范畴及概念描述

| 编号 | 范畴化 | 概念化 | 部分评论语句摘录 |

| 1 | 初审范围 | 身份、选题、格式 | 作者“灯芯草”:投过两次,第一次一个多月后才跟我说不收综述类文章,第二次将近一个月回复称,他们主要是专家约稿,不收小硕独作;作者“古时丹”:刊物定位主要为对现实热点的理论回应,因文章选题与本刊刊发方向不符,建议改投;作者“秋意浓”:该期刊很难中,最好15000字左右,该刊物对字数少的文章不感兴趣 |

| 2 | 处理费用 | 版面费、审稿费 | 作者“BreChen”:感觉版面费还是偏贵,看到有的版面费600,我的1000,也不知道标准是啥,只觉得版面费还是少点比较好;作者“傻瓜田木”:审稿费收了之后不给开发票,相当于白送 |

| 3 | 初审数据 | 初审退稿率、初审审核时长 | 作者“yilubingdeng”:总觉得这个期刊的初审退稿率超高;作者“evilcow”:我是5月投稿的, 一开始很快进入初审, 但之后等了大半年, 实在是浪费时间,一直没回复,果断自行撤稿 |

| 4 | 外审制度 | 评议制度、申诉制度 | 作者“风起天阑”:总的来说,此刊无盲审、无退修;作者“hms007”:有个外审意见根本就没有看文章,连文章最基本的观点都没搞清楚,申诉也不知道怎么申诉 |

| 5 | 外审数据 | 外审人员数量、外审退稿率、外审审核时长 | 作者“250616”:看了下系统,8月投稿,稿件很快送外审了,2个专家评审;用户“小子逆袭”:外审退稿率应该超高,慎投;作者“相见难”:由于外审老师一直出差,稿件在外审环节耽误了近两个月,无奈撤稿改投 |

| 6 | 外审意见 | 意见呈现方式、意见公开方式 | 作者“489210”:这个期刊的外审意见是结构化的意见,清晰明了;作者“菜鸟要上墙”:3月初才返回外审意见,当天被毙掉,没给任何理由 |

| 7 | 终审制度 | 流程管理制度、人员审查制度、内容审查制度 | 作者“微雨落千山”:复审是退稿,主编一直没意见,我就一直没有收到退稿通知邮件;作者“研究创业学的小硕士”:11天外审结束,1天副主编审核结束,1天主编审核结束,共计13天;作者“abcdefg”:确实如大部分人所说,通过初审、复审都是正常的,但是复审、终审退稿也是最普遍的,可能杂志主编没有放太多权给责编,所以基本符合要求的都收稿,然后再拒;作者“小小虫属”:终审修改格式、细节内容微调,最后过了3个月才发表 |

| 8 | 终审数据 | 终审退稿率、终审审核时长 | 作者“siwuxie”:每次投都在终审环节退稿,这个期刊貌似终审退稿率很高;作者“子雅如渊”:投稿5个多月,还在主编终审中,目前已经申请退稿处理 |

在确定了19个概念后,本研究继续观察19个概念之间的属性,并归纳出概念之间的关联与逻辑,对其进一步抽象与提炼(范畴化)。例如:本研究发现“版面费”“审稿费”这两个概念存在内在联系,均与论文的处理费用有关,因此将这两个概念范畴化,标记为“处理费用”;本研究还发现“评议制度”“申诉制度”与“外审制度”这3个概念与外审的制度有关,因此将这3个概念范畴化,标记为“外审制度”。通过此种方式,本研究归纳出8个范畴。

4.2 主轴编码

在扎根理论的主轴编码步骤中,研究者需要进一步审视范畴,努力从范畴之中看出几个能归结在一起的维度或面向,并建立起联系,最终形成主范畴[30]。例如,表1中的“初审范围”“处理费用”“初审数据”这3个范畴均属于中文学术期刊需要在初审阶段提供的审稿信息,3个范畴属于同一个维度,因此将其进一步抽象与提炼为主范畴“审稿阶段”。再如“外审制度”“外审数据”“外审意见”均属于外审阶段这一维度,因此将其提炼为主范畴“外审阶段”。通过此种方式,本研究确定了“初审阶段”“外审阶段”以及“终审阶段”三个主范畴(表2)。

表2 基于主轴编码的3个主范畴

| 编号 | 主范畴 | 对应范畴 | 主范畴阐释 |

| 1 | 初审阶段 | 初审范围、处理费用、初审数据 | 作者能够了解编辑初步处理稿件的基本要求、时长等 |

| 2 | 外审阶段 | 外审制度、外审数据、外审意见 | 作者能够了解外部编辑(专家)处理稿件的标准,以及获得相关的反馈 |

| 3 | 终审阶段 | 终审数据、终审制度 | 作者能够了解稿件最终被录用的流程,以及需要经历的时长 |

4.3 内容设计

通过前述两个编码步骤,本研究初步确定了中文学术期刊“审稿透明原则”的大致内容,在内容设计环节,本研究根据编码时获得的经验,设计了具体细则,如表3所示。

表3 审稿透明原则的具体内容

| 一级框架 | 二级框架 | 三级框架 | 公布的细则 |

| 初审阶段 | 初审范围 | 身份 | ①是否有作者身份的限定;②如有作者身份限定,则限定条件为硕士及以上、博士及以上等 |

| 选题 | ①明确刊物选题范围(综合性期刊需细分学科);②明确刊物选题标准(重要性、时代性、新颖性或者其他) | ||

| 格式 | ①对各级标题、正文、表格、图片的字号、字体要求;②对参考文献的格式要求;③对文字长度的要求 | ||

| 处理费用 | 版面费 | ①是否收取版面费;②采取统一收费,还是按版面数量收费;③统一收费标准或每版收费的标准 | |

| 审稿费 | ①是否有审稿费;②收取审稿费的标准 | ||

| 初审数据 | 退稿率 | 初审阶段的平均退稿率 | |

| 审核时长 | ①最短审核时长;②平均审核时长;③最长审核时长 | ||

| 外审阶段 | 外审制度 | 评议制度 | ①是盲审制度,还是非盲审制度;②如果为盲审制度,采取双盲评审还是单盲评审 |

| 申诉制度 | ①是否有作者申诉制度;②如有,则公布申诉渠道 | ||

| 外审数据 | 人员数量 | ①最多送审专家的数量;②平均送审专家的数量;③最少送审专家的数量 | |

| 退稿率 | 外审阶段的平均退稿率 | ||

| 审核时长 | ①最短审核时长;②平均审核时长;③最长审核时长 | ||

| 外审意见 | 意见呈现方式 | ①结构化呈现;②非结构化呈现 | |

| 意见公开方式 | ①是否公开外审意见给作者;②是否公开外审意见给读者 | ||

| 终审阶段 | 终审制度 | 流程管理制度 | ①直接终审;②再审后终审;③其他形式的审查 |

| 人员审查制度 | ①主编终审;②编委终审;③总编终审;④主编、编委会、总编交叉终审;⑤其他人员的审查 | ||

| 内容审查制度 | ①政治审查;②政治和专业度审查;③其他内容的审查 | ||

| 终审数据 | 退稿率 | 终审阶段的平均退稿率 | |

| 审核时长 |

①短审核时长;②平均审核时长;③最长审核时长 |

4.3.1 初审阶段

在初审阶段,作者对审稿信息的需求集中在3个方面:初审范围、处理费用、初审数据,本研究据此设计了相关细则。初审范围包括身份、选题和格式。其中选题和格式属于基本的审稿信息,是作者判断稿件是否会被编辑人员进行形式审核的重要标志之一。身份能够反映期刊是否设置了审稿门槛。例如有媒体报道某些学术期刊在作者投稿后告知其设置了学历门槛[31]。此外,在对作者评论文本进行编码的过程中,本研究也发现部分作者对期刊是否有身份限制表达出了较强的透明化需求,因而明确了该细则的具体内容(表3),从而让作者能够了解稿件在初审阶段究竟会以什么样的标准被审核。处理费用包括审稿费和版面费。结合对作者评论文本进行编码的经验,本研究发现作者群体更希望能够在初审阶段就获得论文处理费用的信息,特别是收费标准等信息,因此结合中国学术期刊收取版面费的实际情况,设计了“统一收费”和“按版面收费”等细则。初审数据包括退稿率和审核时长。这两项细则能够反映中文学术期刊初审阶段稿件的淘汰情况以及作者所需的时间成本,可方便作者进行投稿决策,以及了解稿件审核进度。

4.3.2 外审阶段

在外审阶段,作者对审稿透明内容的需求集中在3个方面:外审制度、外审数据、外审意见,本研究据此设计了相关细则。外审制度包括评议制度和申诉制度。外审制度能够反映中文学术期刊如何确保审稿的质量和公正,申诉制度能够反映中文学术期刊是否愿意主动回应作者在外审过程中遇到的疑问或质疑。外审数据包括人员数量、退稿率和审稿时长。其中,人员数量能够反映中文学术期刊在同行评议上所配置的人力资源。外审退稿率和审稿时长可在一定程度上反映中文学术期刊外审阶段的淘汰情况以及作者所需的时间成本。在本研究对评论文本编码的过程中发现作者尤为关注外审阶段的审核时长。这是因为部分期刊外审阶段的审核时长具有不稳定性和不确定性,尽管投稿系统告知作者外审截止时间(一般为预计时间),但超时现象时有发生,而超时后作者往往未收到编辑部通知,难以继续判断稿件处理进度。因此,本研究设计了“最长审核时长”“平均审核时长”等细则,使作者能够了解期刊外审阶段的实际审核时长。外审意见包括意见呈现方式和意见公开方式。意见呈现方式可反映学术期刊是否为外审专家提供审稿引导,明确其审稿任务。意见公开方式则反映了期刊是否愿意邀请学术共同体对同行评议质量进行监督。

4.3.3 终审阶段

在外审阶段,作者对审稿透明内容的需求集中在两个方面:终审制度和终审数据,本研究据此设计了相关细则。终审制度包括流程管理制度、人员审查制度以及内容审查制度。其中流程管理制度能够反映稿件的处理流程,从而帮助作者了解稿件在终审阶段需要经历的环节。本研究在对评论文本进行编码的过程中发现,由于部分作者不了解中文学术期刊终审阶段(被作者视为是“最后一关”)的步骤和标准,在终审阶段被期刊拒稿后,往往采取消极态度评价期刊。例如作者“新用户(ID:273438)”评论称:“终审拒稿,真的是浪费时间,这样的期刊第一次见。看了操作记录,很多作者反映操作流程完全雷同。”因此,设计该细则可在一定程度上化解作者心中的疑虑。人员审查制度不仅能够反映中文学术期刊在终审阶段所投入的人力资源情况,也能够反映其采取了何种质控措施保证终审阶段稿件的审核质量。内容审查制度则是作者了解学术期刊终审阶段审查标准的重要信息之一。终审数据包括终审退稿率和审核时长,这两项细则能够反映中文学术期刊终审阶段稿件的淘汰情况以及作者所需的时间成本。

4.4 饱和度检验

本研究观察质性材料后发现,中文学术期刊“审稿透明原则”框架之中的主范畴已经较完备,进一步分析未发现新的重要范畴,故已达到饱和度检验要求,可通过饱和度检验。

5 启示及建议

5.1 整合渠道,系统化地公布透明信息

从本研究调研的情况来看,部分中文学术期刊提供审稿透明信息的渠道较分散,发布的信息较碎片化,作者获取审稿信息较为不便。因此,建议中文学术期刊借助本研究设计的“审稿透明原则”的内容,依次公开审稿信息,提升审稿信息的系统化水平,并通过以下方式整合信息发布渠道:(1)将所有审稿信息统一整合到官网首页的“投稿指南”页面,不再在投稿系统内发布格式要求、审稿时长等信息,也不再在官网设置其他发布审稿信息的栏目;(2)对于没有官网,仅通过官方邮箱接收投稿的中文学术期刊而言,可充分利用官方微信公众号的服务功能,通过订阅号的“自定义菜单”发布本研究设计的“审稿透明原则”的具体内容;(3)中文学术期刊还可加大宣传,引导作者获取“审稿透明原则”的内容。

5.2 动态更新,定时发布审稿透明信息

信息具有一定的时效性。在本研究设计的“审稿透明原则”内容中,如退稿率、审稿时长等都有可能因为期刊的来稿量变化、编辑人员调动等出现波动;外审制度、终审阶段的人员审查制度等则可能因为期刊提升质控力度有所变化。因此,本研究建议期刊在发布“审稿透明原则”内容的基础上,通过以下方式实现动态更新:(1)编辑人员配置充足的期刊可每半年进行一次信息更新,并通过新媒体提醒作者获取最新的“审稿透明原则”内容;编辑人员配置不充足的期刊可在每年年底进行一次信息更新。(2)有条件的中文学期刊还可与研发审稿系统的企业合作,利用审稿系统的后台数据,并结合大数据分析技术,在官方网站实时更新期刊的“审稿透明原则”内容。

5.3 强化对话,提升透明信息的互动性

除了上述措施外,本研究在调研的过程中还发现部分期刊通过网络直播提供审稿信息,并与作者充分沟通。例如《科技进步与对策》在2021年3月12日开设了“直播互动会”,该直播会议由该刊总编辑担任主持人,并就该刊2021年的16个重点选题方向,以及作者在投稿中关心的问题与作者进行互动交流[32]。本研究建议有条件的中文学术期刊可积极借鉴“网络直播”等新颖的互动形式,发布“审稿透明原则”的具体内容,并就“审稿透明原则”的内容强化与作者的对话与互动,从而提升学术服务力。

6 结语

本研究提出了“审稿透明原则”的概念,并利用“属加种差法”界定了该概念;还调研了中文学术期刊对“审稿透明原则”的实施状况,发现其存在审稿信息较碎片化,审稿信息发布渠道较分散的问题。在此基础上,本研究借助扎根理论的部分步骤归纳与设计了“审稿透明原则”的内容,并建议中文学术期刊整合信息发布渠道,系统化地提供审稿信息,从而提升审稿透明度。本研究也存在一些不足:(1)本研究在调研的过程中虽然统计了中文学术期刊提供审稿信息的类型及数量,但是每种期刊提供审稿信息的程度如何,没有得以量化;(2)本研究主要从作者视角归纳、设计“审稿透明原则”的具体内容,对于编辑部而言,是否愿意主动提供这些具体的审稿信息不得而知。未来,一方面将通过设计期刊审稿透明指标,具体量化期刊审稿过程的透明化程度,另一方面将通过对编辑部的访谈和调研,不断完善“审稿透明原则”的具体内容。本研究呼吁中文学术期刊充分利用“审稿透明原则”的具体内容,发布更加详细的审稿信息,为作者提供更便捷的学术服务,为同行评议专家提供更明确的指导,为自身塑造更加公正和权威的形象。

参考文献

[1]Horbach S P J M,Hepkema W M, Halffman W. The platform for responsible editorial policies: An initiative to foster editorial transparency in scholarly publishing [J].Learned Publishing,2020,33(3):340-344.

[2]Peters D P,Ceci S J. Peer-review practices of psychological journals:The fate of published articles,submitted again [J].Behavioral and BrainSciences,1982,5(2):187-195.

[3]贺颖,付江阳.Nature开放式同行评议实验的问题与对策研究[J].中国科技期刊研究,2020,31(7):776-782.

[4]彭琳,杜杏叶.科技期刊实施开放式同行评议策略研究[J].中国科技期刊研究,2018,29(11):1114-1121.

[5]张劼圻.国外科技期刊开放式同行评议中参与者积极性研究[J].编辑学报,2015,27(4):319-322.

[6] Transparent peer review at Nature Communications[J].Nature Communications,2015,6:10277.

[7] Nature will publish peer review reports as a trial[J].Nature,2020,578(7793):8.

[8]贺颖,付江阳.透明性同行评议:产生、内涵与建构[J].中国科技期刊研究,2021,32(3):332-336.

[9]常唯,袁境泽.国际学术出版中的同行评议进展与展望[J].中国科技期刊研究,2020,31(10):1181-1192.

[10]付伟棠.我国学术期刊同行评议研究综述[J].中国科技期刊研究,2019,30(8):819-826.

[11]付江阳,贺颖.预印本自组织同行评议的通证激励机制研究[J].中国科技期刊研究,2021,32(1):23-27.

[12]石进,苗杰,李明.面向预印本系统的自组织同行评议及激励机制研究[J].现代情报,2019,39(12):88-100.

[13]Nosek B A,Alter G,Banks G C,et al. Promoting an open research culture[J].Science,2015,348(6242):1422-1425.

[14]Horbach S P J M S,Halffman W W. The changing forms and expectations of peer review[J].Research Integrity and Peer Review,2018,3:11.

[15]高雅丽透明化是国内期刊的明显短板[J].中国科学报,2018-10-24(1).

[16]胡军.建议刊物增强透明度[J].图书馆工作与研究,1992(2):63.

[17]欧文•柯匹,卡尔•科恩.逻辑学导论[M].张建军,潘天群,译.北京:中国人民大学出版社,2007:145.

[18]朱德全,曹渡帆.教育研究中扎根理论的价值本真与方法祛魅[J].清华大学教育研究,2021,42(1):67-76.

[19]王德有.沿用的“审稿”界定应该修订[J].中国编辑研究,2009:148-155.

[20]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[Z].6版.北京:商务印书馆,2012:1315.

[21]王娅.政府信息公开视阈下的“透明”论析[J].华中科技大学学报(社会科学版),2018,32(4):118-126.

[22]刘建明.宣传舆论学大辞典[Z].北京:经济日报出版社,1993:555.

[23]中国科技期刊研究论文模板[EB/OL].(2019-03-19)[2020-11-03].http://www.cjstp.cn/CN/column/column238.shtml.

[24]中国公共卫生.审稿流程[EB/OL].[2020-11-03].http://www.zgggws.com/news/shengaoliucheng.htm.

[25]梁永霞,田宏,李翠霞.《中国科技期刊研究》来稿常见问题与建议[J].中国科技期刊研究,2014,25(12):1524-1528.

[26]陈盈盈.《草业科学》来稿中常见问题[J].草业科学,2008,25(3):125-129.

[27]许倩,汪谋岳,倪婧.医学科技期刊退稿申诉稿件的特点分析[J].中国科技期刊研究,2019,30(7):754-759.

[28]王学明.好文章与学术期刊影响力的关系:以《中国地质》为例[J].中国科技期刊研究,2019,30(10):1084-1090.

[29]唐耕砚,龙兴霞,蔡豪,等.基于扎根理论的中文掠夺性期刊特征要素研究[J].中国科技期刊研究,2020,31(12):1402-1408.

[30]李志刚.扎根理论方法在科学研究中的运用分析[J].东方论坛,2007(4):90-94.

[31]李良木.研究生投稿遭遇身份歧视该咋办[J].中国研究生,2015(11):30-31.

[32]《科技进步与对策》2021年重点选题方向发布了丨直播互动会等你来提问[EB/OL].(2021-03-11)[2021-04-09].https://mp.weixin.qq.com/s/j3JA48XuKIeTtvJdNeOdrw