【摘 要】民国时期,图书市场一派繁荣,书业广告运营日趋频繁。本文对民国书业广告运营格局、形式及特点的变迁进行了研究,期望过往成功的运营实践对今天的图书市场有一定的借鉴意义。

【关键词】民国书业;广告运营;格局变迁

民国时期图书市场竞争激烈,广告运营作为一种有效的促销方式被大小书局频繁使用。广告运营,包括广告的运作和营销,不只是单纯发布广告,而是由书局或广告经营者对图书的出版发行进行总体策划和安排,从中获取经济效益的综合广告活动。晚清至民国时期,书业广告运营从无到有,由简单到复杂,格局几度变迁。广告运营格局的变迁,不仅反映了中国近代出版业对于西方营销理念的吸收、涵化,也折射出书业广告由传统向现代的转型,同时对于今天的图书销售依然具有独特而重要的样本意义。

一、民国书业广告运营的发展阶段

民国书业广告运营经历了由萌芽到发展,再到繁荣的过程。这不是一种简单的更替迭代,而是叠加更新。历史沉浮中,书业广告运营日臻成熟,不断为图书销售开辟市场。基于广告运营主体、组织及形式,本文将其发展过程划分为以下四个阶段。

第一阶段:书业广告运营的萌芽期(1911年前)。晚清时期,出版业经历着从传统向新式出版的嬗变。20世纪初叶,民营出版机构主体地位正式确立并形成。新式出版业的出现,带来了西方先进的广告营销理念。1897年,新式出版业的代表商务印书馆率先成立。成立之初,商务印书馆设立发行所,利用广告推销图书,尝试广告运营,比如赠书、系列广告、对广告分类编排等。商务印书馆在《泰西历史演义》发售前,1903—1904年先在馆办杂志《绣像小说》连载,并发布出版广告,1906年发行单行本,销量不俗。[1]1909年1月,商务印书馆制定《敬赠学堂教科书样本章程》,赠书规模颇大,影响深远。[2]商务印书馆在出版某类书籍时,书后往往加入同类书籍广告。总体来看,这个阶段商务印书馆一家称雄,广告运营为数较少,形式相对简单,处于萌芽阶段。

第二阶段:书业广告运营的发展期(1912—1926年)。民国初期,广告作为促销的重要手段已然被企业和商家所认识,并成为图书销售的利器。图书市场竞争加剧,同类商品不同品牌急剧扩张,出版差异越来越小,单纯的广告传播已经不能适应复杂激烈的图书销售,市场呼唤总体规划、系统传播的广告运营新形式。

彼时出版机构大量涌现,中华书局、世界书局、大东书局、亚东图书馆等先后崛起,与此前一枝独秀的商务印书馆在图书市场分庭抗礼。书业运营格局剧变,由商务印书馆一家独大,发展为几家书业巨头共同占据出版业主体的局面。

与此同时,萌生于晚清,成熟于民国的大众媒体也看准时机,以《申报》《大公报》为代表的全国性报纸加大广告投入,加强与书局合作,利用版面优势,整合多种资源,打造广告运营新形式,成为书业广告运营的新生力量。至此,书业广告运营组织除了各大书局自身广告部门,还有媒体广告部。

伴随大众媒体与书局的良好合作,广告运营风生水起,不仅数量增加,而且形式不断出新,事件营销、名人推荐、策划图书样本等案例层出不穷,书业广告运营处于迅猛发展阶段。

第三阶段:书业广告运营的繁荣期(1927—1937年)。这十年,被称为民国书业出版的兴盛期,书局力量不断扩大,出版物数量猛增。除商务、中华、世界等出版业巨头外,一些中小书局崛起、壮大,逐渐成为出版业的重要力量。中小书局的崛起,重构了民国出版业广告运营格局。这些中小书局不断寻找销售契机,开创了独特的广告运营形式,如书业联合广告等。

而图书市场竞争的白热化,也吸引了专业广告组织。这些专业广告公司以市场调查为基础,以整体策划为先导,以创意为核心,推出一系列“叫好又叫座”的运营案例。广告专业代理公司的加入,改变了书业运营原有的组织结构,形成书局广告部、媒体广告部、专业广告代理公司三足鼎立的新局面。此后,书业广告运营更为专业、成熟,开始由单一促销向品牌形象塑造以及多种经营等过渡。

第四阶段:书业广告运营的艰难维持期(1938—1949年)。1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,中国全面抗战由此开始。伴随着战争持续发酵,整个社会处于动荡之中,经济衰退,人心浮动,图书出版市场遭遇前所未有的沉重打击,广告运营举步维艰。

二、民国书业广告运营组织的变迁

民国书业广告的运营组织不仅包括最初的书局推广科(广告部),也包括后来的媒介广告部和广告专业代理公司等机构。历史沉浮中,运营组织更替迭代,合作并存。

1.书局推广科(广告部)——广告运营的自主推行者

晚清至民国初期,图书出版机构诸如商务、中华等纷纷设立推广科或广告部,以此作为广告运营有效开展的总枢纽,构建书局内部分工明确、管理有序的运营系统。书局推广科或广告部,成为此阶段书业广告运营的组织。出版机构自营化,广告部承担图书产品的推广,并利用长期积累的客户资源实现广告投放。

以商务印书馆为例,1912—1930年间共出版8039种18708册图书。[3]“商务印书馆……出版的书籍很多,广告的方式也很多,若没有专职的服务者,而委托广告代理商代办,或非时间和精力上可以办到。”[4]商务印书馆在原有推广科基础上成立中国商务广告公司,作为自家营销组织,承担广告部的重要职能。关于中国商务广告公司的职能,我们可以从其自身广告中有所了解。1925年8月3日中国商务广告公司在《新闻报》登载广告:“……内承接商务印书馆出版各大杂志及图书之广告,并经理代登本外埠各大日报及杂志之广告张贴报纸及分送传单等事务。”[5]中国商务广告公司凭借雄厚的运营实力,助力商务印书馆图书的出版发行与销售。

贯穿整个民国时期,书局推广部门作为广告运营的重要组织,一直是书业广告运营格局中最核心的中坚力量。

2.媒体广告部——广告运营的媒介代理者

20世纪一二十年代,报纸、杂志等大众媒体逐渐成为书业广告的主要载体。为适应市场需求,报纸、杂志纷纷成立广告部。比如《申报》在1913年聘请对广告素有研究的张竹平为经理兼营业部主任,首先于报社内部设广告推广科,科内分广告外勤组和广告设计组。外勤组与广告主保持长期、良好的合作,设计组为客户进行广告设计制作,提供专业服务。《申报》凭借良好的媒介资源和广告创制能力赢得大小书局的青睐,成为众多书局的合作伙伴。报纸、杂志广告部在代理媒介版面的同时,对书业广告进行策划与运作。媒介与书局的结合,既成就了图书销售业绩,又为媒体带来丰厚的广告收入,成为一种双赢的选择。

3.专业广告代理公司——广告运营的专业服务者

广告代理制在民国时期从无到有,迅速发展。专业广告代理公司逐渐成长壮大,由单纯代理媒体版面,转向提供全方位运营服务。专业广告公司与国际接轨,具有现代市场运营意识,营销能力突出。这种模式下的广告运营更加规范,市场机制作用更为明显。专业广告公司凭借较强的业务能力,为书局进行运营策划,并取得良好的传播效果,成为民国时期重要的广告运营组织。

4.专业书刊批发商——广告运营的联合实施者

民国书业刊行渠道的不完整,催发了专业书刊批发商。20世纪30年代现代书局、上海杂志公司等出版机构,开始尝试书刊批发业务,统一购办,专业分发,获得出版外的营收。1934年,现代书局在《现代书局敬告全国各图书馆、学校、杂志社、书店公鉴》中声明:“请配书单和书款寄给本局一处,我们就可将贵馆所要的各种图书杂志代为搜罗寄来,而且还有优待的办法……本局是国内唯一的新书店,与上海各书局均有经营往来,对于各种出版物的销售状况非常灵通,可以代贵同业配办各种新出杂志书报,价格折扣,极为低廉。”[6]专业书刊批发商的出现,减轻了中小书局的销售压力,完善了图书发行渠道,成为独特的广告运营组织。

三、变化中的民国书业广告运营新形式

辛亥革命爆发后,政局风云变幻,这一时期出版机构如雨后春笋般涌现。图书出版呈现繁荣景象,新书出版频率不断刷新,王云五曾对1927—1936年全国出版物种数作过一次粗略统计,除个别年份,基本都是四位数以上(见表1)。

表1 1927—1936年各年度全国出版物种数统计表[7]

| 年份 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 |

| 册数 | 1323 | 1569 | 2064 | 1823 | 1581 | 986 | 2263 | 3786 | 5752 | 6717 |

近代出版业迎来繁荣的同时,竞争愈演愈烈。白热化的图书市场,促使广告运营形式不断丰富。

1.书刊互动

民国初期,伴随市场竞争,大型出版机构多创办刊物以协动图书销售,书刊互动成为图书市场运营的一种新形式。比如,商务印书馆与《东方杂志》,中华书局与《大中华》,生活书店与《生活》周刊,良友图书印刷公司与《良友画报》等。书刊互动是一种双赢的运作模式:书局既能优先选择媒介版面,又能省去一大笔广告费用;书局通过期刊还可以培育目标群体,捕捉社会热点,挖掘畅销书选题;期刊经营成功,又会成为书局的重要经济来源;期刊借助母体的光环,迅速成长,最终实现图书与刊物的联合推广。

表2 1912—1927年《东方杂志》广告数量统计表

| 年份 | 卷数 | 商务印书馆广告数目 | 商业广告数目 | 广告总数目 | 商务印书馆广告比例 | 商业广告比例 |

| 1912年 | 第9卷 | 234 | 203 | 437 | 53.55% | 46.45% |

| 1913年 | 第10卷 | 186 | 272 | 458 | 40.61% | 59.39% |

| 1914年 | 第11卷 | 103 | 96 | 199 | 51.76% | 48.24% |

| 1915年 | 第12卷 | 273 | 126 | 399 | 68.42% | 31.58% |

| 1916年 | 第13卷 | 75 | 35 | 110 | 68.18% | 31.82% |

| 1917年 | 第14卷 | 159 | 36 | 195 | 81.54% | 18.46% |

| 1918年 | 第15卷 | 277 | 139 | 416 | 66.59% | 33.41% |

| 1919年 | 第16卷 | 184 | 104 | 288 | 63.89% | 36.11% |

| 1920年 | 第17卷 | 346 | 346 | 692 | 50.00% | 50.00% |

| 1921年 | 第18卷 | 272 | 262 | 534 | 50.94% | 49.06% |

| 1922年 | 第19卷 | 196 | 155 | 351 | 55.84% | 44.16% |

| 1923年 | 第20卷 | 373 | 359 | 732 | 50.96% | 49.04% |

| 1924年 | 第21卷 | 346 | 651 | 997 | 34.70% | 65.30% |

| 1925年 | 第22卷 | 301 | 527 | 828 | 36.35% | 63.65% |

| 1926年 | 第23卷 | 470 | 667 | 1137 | 41.34% | 58.66% |

| 1927年 | 第24卷 | 301 | 498 | 799 | 37.67% | 62.33% |

| 合计 | 4096(则) | 4476(则) | 8572(则) | 47.78% | 52.22% | |

《东方杂志》作为商务印书馆的馆办杂志,从创刊之始到停刊,几乎每期都刊有商务的书业广告。可以说,商务印书馆借助《东方杂志》等杂志的传播,在国内外产生了巨大影响,正如李欧梵在《上海摩登——一种新都市文化在中国》中所说,《东方杂志》从创刊起,“几乎每期都充满了(商务)各类教科书的广告,清楚地反映了针对国家教育政策和法规的狂热的出版活动”,让人们意识到“商务在教育体系的现代化过程中扮演了主要角色”[8]。表2是笔者对1912—1927年商务印书馆在《东方杂志》刊载广告的数据统计,商务图书广告约占《东方杂志》广告刊载量的50%,由此可以看出,当时出版界的书刊互动非常突出。

2.事件营销

事件营销是指经营者通过策划、组织相关活动,吸引媒体和社会公众的注意,达到提高社会知名度、塑造企业形象和促进产品销售的目的。[9]民国时期,书局以书业广告加持事件营销,通过借势和造势,赢取销售机会。经过几十年的发展,事件营销由简单到复杂,逐渐走向成熟,已然成为书业广告运营的代表。

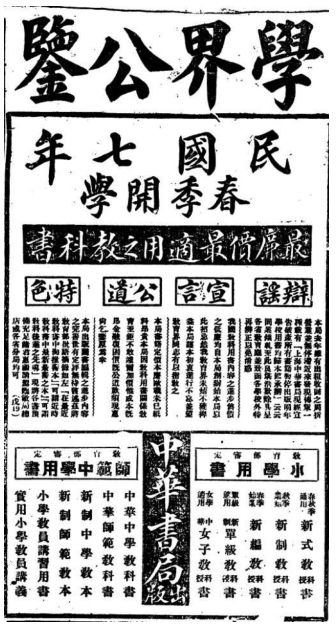

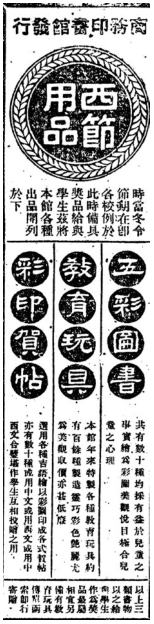

伴随新式学堂的普及,每年的开学季便成为书局借势营销的好时机。书局或打折或赠品,营销活动如火如荼。中华书局逢春季开学,刊登“最廉价最适用之教科书”(见图1)。商务印书馆也于同年冬令前发行西节用品(见图2),“时当冬令,节期在即,各校例于此时,备具奖品给予学生,兹将本馆各种出品开列于下:五彩图书,共有数十种……”[10]书局借势营销,创造良好的销售业绩。

图1 1918年2月18日《申报》

图2 1918年12月8日《申报》

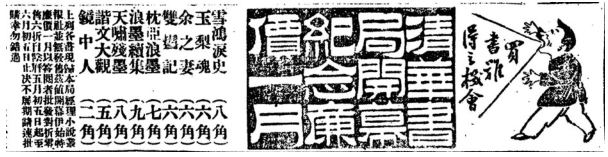

此外,书局还主动策划事件,造势营销。一些书局常借开幕、周年庆等,设定图书促销日、出版纪念日等活动议题。清华书局曾于1918年6月17日在《申报》纪念开幕(见图3):“开幕伊始,特廉价一月,已答阅者……绝不展期,请速批购,幸勿错过。”[11]1921年8月10日,世界书局也登载开幕纪念大竞买广告:“世界书局,新屋落成,开幕纪念,只限卅天,过期涨价,绝不通融,要买赶快来。奉送茶点券,免除邮寄费,好货便宜卖,要算第一家。”[12]各大书局在造势营销中汇聚人气,实现图书销售的新突破。

图3 1918年6月17日《申报》

1928年12月25日,中华书局在中华国货展览会上举办“中华书局宣传日”,分日、夜两场,除各种有益活动外,还演出《葡萄仙子》《月明之夜》等六个歌剧(剧本皆由中华书局出版发行),并放映中华书局全景的电影,成为上海书业空前的盛举。[13]

事件营销到了30年代,已被运用得炉火纯青,经典案例层出不穷。由生活书店发行、茅盾主编的《中国的一日》,是一本别开生面的书,堪称书业运营的教科书。图书出版之前,编辑人员先选定抗战前夕1936年5月21日这一天在全国各地发生的事情为选题,然后发布广告信息造势,提前向作者、读者征文,得到热烈响应,共收到3000多篇文章。文章内容涉及社会各个角落。选之又选,收入80万字,印成精装一厚册。经过推广发行,轰动全国。[14]

3.邮购分销

20世纪30年代,一些书局为方便外地读者购买图书,设立“邮购部”“函购部”,由专人负责联络和邮递工作,满足全国乃至海外读者的购书需求。邮购分销下的广告运营,成为书局扩大图书销售的一种重要形式。像生活书店的邮购业务极具开创性,至1937年上半年,邮购科的工作人员一度多达20余人,先后建立起5万邮购用户,[15]使覆盖率得到提高,图书购买渠道得到优化。为简化读者邮购图书的程序,生活书店还特约十大银行推出免费汇款购书活动,并赠送书目,提供代为查询预购图书内容等服务。书店员工服务热诚周到,使书店享有很高的社会声誉。这样久而久之,书店与读者之间结成了深厚的友谊。[16]

4.多家小书局广告联动

20世纪30年代,一些中小书局崛起、壮大,逐渐成为出版业的重要力量。然而小书局实力偏弱,多家小书局通过运营联合刊发广告,与大书局抗衡。

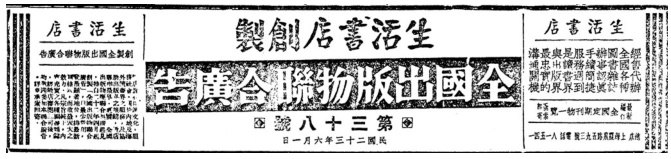

生活书店于1934年6月1日推出全国出版物联合广告(见图4):“敝店旨在促进文化,服务社会,对于内地及海外读书界之服务,及协助出版界之推销,敝店举办最早,更鉴于全国出版物联合广告,以最少费用,登最显著地位,排最新颖格式,而收最宏大之效力。凡宗旨纯正,内容充实之图书杂志,经敝店审阅认可后,均欢迎参加本联合广告,详章承索即寄。”[17]生活书店将《申报》《大公报》《新闻报》等全国性媒体某一版面包定,划分为大小不一的多个广告单位,供其他小书局刊登书业广告。如1937年4月1日,生活书店、竞文书局、文化资料供应所、五洲书报社、新儿童报馆、新知书店、中国地理学会、新时代月刊社、中国国民经济研究所、儿童新闻社、少年生活报馆、少年知识出版社、共信出版社、上海大夏大学史地社会学研究室、中国养鸡学术研究会、中国水利工程学会共16家书局在《申报》联合登载整版广告。1944年,重庆《大公报》第一版以半版刊登了“重庆新出版业联合广告”,2月25日第1号和4月1日第2号,生活书店、国讯书店、新知书店、东方书社、文化供应社、作家书屋、文化生活出版社、上海杂志公司、建国书店、读书出版社、光明书局、五十年代出版社、群益出版社等13家书局刊发联合广告。全国小书局广告联动是书业广告运营的一种创举。这种运营形式不仅打破了书业巨头垄断大报进行广告传播的局面,使多家小书局成为广告运营的主体,而且还减轻了小书局的广告费用压力,更好地维持其长效运营,同时产生资源整合的集聚效应,平衡了图书市场,有效抗衡了大书局。

图4 1934年6月1日《申报》

四、民国书业广告运营变迁特点

从晚清到民国,新式出版业的发展带来广告运营格局的变迁:运营主体从晚清商务印书馆一家独大,到民国初期几家出版巨头并驾齐驱,再到20世纪30年代中小书局的崛起;运营组织从最初的书局推广科,到20年代大众媒介广告部,再到专业广告代理公司的加入;运营形式从单纯广告,到整合传播。这种演变是渐进式的,是传统与现代的交织,较之以往呈现出新的传播特征。

1.从销售促进到品牌塑造

晚清时期,广告逐渐被书局重视并利用,但多是常态化的经济视角,人们重视的是广告的促销作用,却忽略了广告对品牌建设的效用。现代“营销学之父”科特勒指出,品牌是销售者向购买者长期提供的一组特定的特点、利益和服务。[18]随着市场竞争加剧,品牌作为一种无形资产,对于书局的良性运行具有重要作用。民国时期,越来越多的书局认识到品牌的重要,开始不遗余力地通过广告运营,塑造书局品牌形象,赢得消费者的长期信任。

以张元济为代表的商务人致力于文化出版,高层认为,“印刷业为文化之媒介,印刷品之改良,尤重于物物。商务馆愿以改良之品物,不计贸利之微薄,补助于文化,斯重营业之道德以求营利之发达者欤”。[19]这种恢宏的出版理念注入品牌塑造之中,就形成扶助教育、沟通中西文化的商务形象。商务的广告运营紧紧围绕这样的品牌形象,便超出了一般商品销售的微观范畴,具有了促进国家进步、文化振兴的宏观主旨。

五卅惨案中,商务印书馆没有刊登“诚言”广告,而是迅速推出《五卅事件临时增刊》,揭露事实真相,支持群众爱国运动,成为五卅运动中上海期刊界独一无二的一份号外。[20]虽然商务印书馆的行为激怒了租界巡捕房,被提起诉讼,但商务人展现的社会担当,却使商务印书馆这个民族品牌熠熠生辉。

2.从涵化西方营销理念到广告运营本土化

民国初期,伴随西方先进营销理念的输入,各大书局逐渐认识到广告运营的重要,开始对西方广告理论涵化、吸收。首先,从广告运营内容看,早期的对象多为国外译著。民国时期翻译出版图书有4万多种,约占出版图书总数的三分之一。[21]基于西方译书的大量引进与出版,其广告运营内容不可避免带有西方色彩。其次,从广告载体看,大众媒体成为主要的投放平台。仅以商务印书馆为例,从1917年1月1日起到1927年3月2日止,一共在《大公报》刊登了3180天广告。[22]对大众媒体的纯熟运用,体现了民国时期本土书局对西方营销理念的认可和接受。

随着时间推移,民国书业广告运营在涵化西方先进理念的基础上,逐渐向本土文化及情感诉求偏移。

近代中国落后的社会现实,激起国人民族复兴的愿望,书业广告以开启民智、推崇新式教育为立足点,设定带有家国象征意义的广告编码。1932年“一·二八事变”,商务印书馆遭受日军轰炸,复业后提出“为国难而牺牲,为文化而奋斗”的口号。1932年投放广告,号召人们“请采用商务印书馆国难后出版各级学校教科书”,强调“读书不忘国难”;其后多次刊登复兴系列广告;1935年又以“商务印书馆纪念总厂被毁三周年”为广告标题,激发人们的爱国情感。商务印书馆通过广告运营建立与消费者的情感联系,唤醒国人的情感认同,将图书销售与家国命运结合起来。

此外,门市作为销售现场,直接面对消费者,在广告运营中占有举足轻重的地位。一些书局常常根据读者的阅读习惯,把门市设计成亲和力较强的场所。设在上海福州路复兴里的生活书店门市部,布置如图书馆,按分类法陈列图书。售书大厅设有座椅,方便读者随意取阅和坐看。此外,还设有推荐书台,所荐之书,不限本版,且都有详细的介绍。[23]门市作为广告运营的终端,担任着现场销售的角色,本土化的设计对图书销售具有重要意义。

3.从单一媒介到媒介组合

虽然民国初期图书出版机构每出新书必做广告,但媒介选择比较单一,要么以图书为载体,要么是自办杂志,抑或大众媒体。到了二三十年代,图书出版节节攀升,媒介组合策略成为新的广告投放选择。所谓媒介组合,是指一个时期内以一种媒介为主,其他媒介为辅的广告传播策略,目的是形成1+1大于2的组合优势。

民国书局灵活运用媒体组合,以图书、报纸、杂志三者搭配最为常见,这样可以使短期广告和长期广告有效结合。中华书局推广《辞海》时,在自办杂志《中华教育界》进行广告宣传,同时也在《申报》广而告之,“《辞海》人人必备之工具书:新旧各科辞目搜罗广播,如百川归海无所不容”[24],自办杂志与大众媒介结合,打造了媒体矩阵,实现对图书的全方位宣传。1919—1922年商务印书馆刊行《四部丛刊》,中华书局为了与之竞争,后刊行《四部备要》。陆费逵亲自撰写“校印缘起”刊载在1924年《四部备要》预约样本上。中华书局还多次在《申报》等几家日报发布“不怕不识货,就怕货比货”等广告。全书出齐后,又于1934年3月22日在《申报》刊出“中华书局征求《四部备要》校勘,正误一字,酬银十元”的广告。[25]中华书局借助一个时期多种媒介的组合,进行广告运作,造就了《四部备要》的出版传奇,也成为书业运营的美谈。

1935年生活书店发行《世界文库》,除了辅助媒介,选择当时影响较大、销量和知名度均名列前茅的《申报》作为主打媒介,并长期投放广告。笔者统计了《世界文库》在《申报》(1935.5—1936.4)上的广告(见表3),发现生活书店几乎每月必宣。而且为了引人注目,经常选择广告价位较高的第一版刊登。

表3 《世界文库》在《申报》(1935.5—1936.4)刊登广告一览表

| 时间 | 版面 | 图书名称 |

| 1935年5月1日 | 第一版 | 《世界文库》第一册 |

| 1935年7月1日 | 第一版 | 《世界文库》第二册 |

| 1935年8月1日 | 第一版 | 《世界文库》第三册 |

| 1935年9月10日 | 第四版 | 《世界文库》第四册 |

| 1935年10月16日 | 第一版 | 《世界文库》第五册 |

| 1935年11月15日 | 第四版 | 《世界文库》第六册 |

| 1935年12月1日 | 第一版 | 《世界文库》第七册 |

| 1936年2月1日 | 第四版 | 《世界文库》第八册 |

| 1936年3月15日 | 第一版 | 《世界文库》第九册 |

| 1936年4月16日 | 第一版 | 《世界文库》第十册 |

民国时期,广告投放由单一媒介到媒介组合的变化,呼应了书业广告运营格局的变迁。

4.从图书出版到拓展出版产业链

为抢占图书市场,民国许多出版机构争相构建以自身为主导的出版生态系统,运用广告开展多种经营活动。各大书局除致力于图书、杂志等主营业务外,还围绕“文化”概念拓展产业链,进行教育、体育用品的制造销售,附设学校,创立图书馆,开发其他外延产品,积极跨界营销。笔者以“全国报刊索引”数据库为例,检索“商务印书馆”一词,搜索出民国时期商务印书馆广告32451条,其中,广告类别兼具文化教育、启事公告、百货零售、工业用品、医疗保健、人才招聘、餐饮娱乐、金融保险等等,由此不难看出民国时期书局运营的多元化。

五、结语

当民国出版机构准备在风起云涌的图书市场大展身手的时候,广告运营作为先进的营销方式逐渐受到重视,并成为书局开拓市场、促进销售、塑造品牌的重要手段。虽然当时的广告运营尚处于探索发展阶段,且运营格局随着时代潮流的变化而不断调整,却真实呈现了中国近代出版业对于西方营销理念的吸收、涵化,也折射出书业广告由传统向现代、由稚嫩向成熟的转型。面对竞争激烈的图书市场,大小书局进行的广告运营实践对于今天的图书销售依然具有独特而重要的样本意义。当今社会已经进入智能化、大数据时代,出版业在新时代如何定位与发展,如何匹配公众碎片化的信息摄取方式,如何建构新型书业广告运营模式,值得出版人思考。

参考文献:

[1][2]范军.中国现代书业广告二十家[M].武汉:华中师范大学出版社,2015:14.

[3]王余光,吴永贵.中国出版通史•民国卷[M].北京:中国书籍出版社,2008:41.

[4]陆梅僧.广告[M].上海:商务印书馆,1940:180.

[5]中国商务广告公司.中国商务广告公司广告[N].新闻报,1925-08-03(3).

[9]北京广播学院广告学院企业研究所“广告主研究”课题组.2003~2004广告主事件营销全报告[J].市场观察,2004(2):40.

[10]商务印书馆.发行西节用品[N].申报,1918-12-08(1).

[11]清华书局.开幕纪念廉价一月[N].申报,1918-06-17(13).

[12]世界书局.新书大竞卖[N].申报,1921-08-10(1).

[13]范军.中国现代书业广告二十家[M].武汉:华中师范大学出版社,2015:21.

[14]范用.爱看书的广告[M]. 北京:生活•读书•新知三联书店,2015:197.

[15]《生活书店史稿》编辑委员会.生活书店史稿[M].北京:生活•读书•新知三联书店,2007:84.

[16]范用.爱看书的广告[M]. 北京:生活•读书•新知三联书店,2015:205.

[17]生活书店.创制全国出版物联合广告[N].申报,1934-06-01(9).

[18]加里•阿姆斯特朗,菲利普•科特勒.市场营销学(原书第11版)[M].北京:机械工业出版社,2013.

[19]吴敬恒.商务印书馆新字典书后[M]//商务印书馆九十五年.北京:商务印书馆,1987:106-107.

[20]王玉蓉,安晓梦.民国时期《东方杂志》广告传播中“把关人”的角色建构[J].出版发行研究,2019(6):96-99.

[21]邹振环.20世纪上海翻译与出版文化变迁[M].南宁:广西教育出版社,2000:4.

[22]孙会.《大公报》广告与近代社会1902—1936[M].北京:中国传媒大学出版社,2010:263.

[23]《生活书店史稿》编辑委员会.生活书店史稿[M].北京:生活•读书•新知三联书店,2007:85.

[24]中华书局.编印《辞海》[N].申报,1936-06-06(4).

[25]范军.中国现代书业广告二十家[M].武汉:华中师范大学出版社,2015:56.