[摘要] 在当前的学术期刊评价体制中,影响因子是最重要的指标,因而决定影响因子的“引文数据”受到办刊者空前的重视和追捧。为验证这些“引文数据” 的客观性与科学性,本文选取CSSCI 来源期刊中六种较优秀的学术期刊,对其中文期刊类引文的著录情况进行调查。调查结果显示,六种期刊的中文类期刊引文著录平均错误率高达25.6%,其中最高的达39.3%。引文著录错误的产生,和期刊编辑的工作责任心有一定关系,但根本原因还在于作者日益浮躁的科研作风,以及人为制造“引文” 的不健康的办刊导向。应该让“引文评价” 回到它原本的位置,重新确立以学者为中心的学术生产、传播与评价机制,如此才能最终构建一个良好的学术生态系统。

[关键词] 社科类学术期刊 引文著录 引文评价 学术风气

当前在学术期刊评价体系中,影响因子是最重要的指标。无论是国外的SCI、EI,还是国内的核心期刊、CSSCI,都是如此。很多作者都以论文发表在高影响因子的期刊上为荣,一些科研单位更是直接以论文发表期刊影响因子的高低来决定给作者科研奖励的多少。影响因子的计算方法是:某一期刊的文章在特定年份或时期被引用的频率。现在常用的是两年影响因子,即:某期刊前两年发表的论文在统计当年的被引用总次数除以该期刊在前两年内发表的论文总数。可以看出,决定影响因子最重要的因素是期刊刊发文章的被引用次数,其次是刊发的文章数量。一般说来,学术期刊的页码是固定的,所刊发文章数大致也是确定的,因而“引文” 就成了“重中之重”,“期刊评价” 也就逐渐成为“引文评价”。

然而,“引文” 是复杂的。不久前,《南京大学学报》主编朱剑质疑即将施行的《全国报纸期刊出版质量综合评估指标体系(试行)》,认为该指标体系以纯量化与通适性为特点,对学术期刊评价将产生极为不利的影响,就引用情况而言,“表面的数据不能反映引文的实质(比如正面引用、负面引用、中性引用、复杂引用、伪引用、歪曲引用等)”[1]。“表面的数据” 并不能反映“引文的实质”,那么,这“表面的数据”本身是否可靠,其规范性与准确性又如何呢?本文就社科类学术期刊的引文著录情况做了一些调查。

1 调查对象、范围及方法

本次调查的对象为社科类学术期刊,选择的样本是中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊(2012—2013) 中“综合性社会科学” 和“高校综合性学报”类排名前三位的学术期刊,它们分别是《北京社会科学》《东疆学刊》《东南学术》《安徽大学学报(哲学社会科学版)》《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》《北方论丛》。选择排名前列的学术期刊是考虑调查对象的权威性——它们是社科类学术期刊中的佼佼者,选择综合性学术期刊是为了调查对象的代表性——它们能够较好地囊括大部分学科及更广泛的学者群。

样本范围为以上六种期刊2012 年第4 期刊发文章里的所有中文期刊类引文。之所以选择中文期刊类引文,是因为比较而言,外文引文及其他中文引文(书籍、报纸等)查证的难度更大,数据不易收集。不过,窥一斑而知全豹,中文期刊类引文的情况应该能反映整体引文的状况。引文查验的根据是国内三大期刊数据库:中国期刊全文数据库、万方数据—数字化期刊群、维普中文科技期刊数据库。考虑到并非所有的期刊论文都能在这三大数据库中查到,本次调查数据分为6 项:引文总数、可查证数、不可查证数、正确数、错误数、错误率。引文著录错误分为两类:重大错误与轻微错误。重大错误包括:第一作者的姓名、题名、刊名、出版年及刊期中重要字词的疏漏或错误;轻微错误包括共同作者的姓名、题名及刊名中较不重要的字词的疏漏或错误。错误率的计算方法是:引文的错误数/引文的可查证数。

2 调查结果

2.1 总体情况

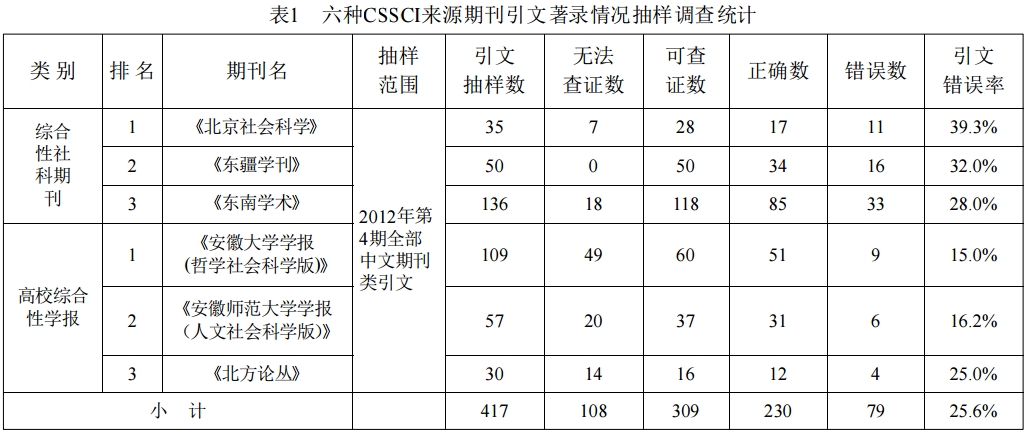

本次调查共抽样引文417 条,其中无法查证的有108 条,在可查证的309 条中,核查正确的有230条,核查错误的有79 条,错误率25.6%。引文无法查证主要是因为国内三大数据库未收录,限于条件,又无法获取样刊,譬如新中国建立前或建立初期的刊物、台港澳地区的刊物、海外华文刊物等。

六种期刊引文著录错误率分别为39.3%(《北京社会科学》)、32.0%(《东疆学刊》)、28.0%(《东南学术》)、15.0%(《安徽大学学报(哲学社会科学版)》)、 16.2%(《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》)、25.0%(《北方论丛》)。其中最高的是综合类社科期刊中排名第一的《北京社会科学》(39.3%),近2/5 的引文著录有错误;最低的是高校综合性学报中排名第一的《安徽大学学报(哲学社会科学版)》(15.0%)。可以看出,综合类社科期刊中排名前三位的期刊引文著录错误率(平均为33.1%) 明显高于高校综合性学报中排名前三位的期刊(平均为18.7%)。具体情况见表1。

2.2 错误类型

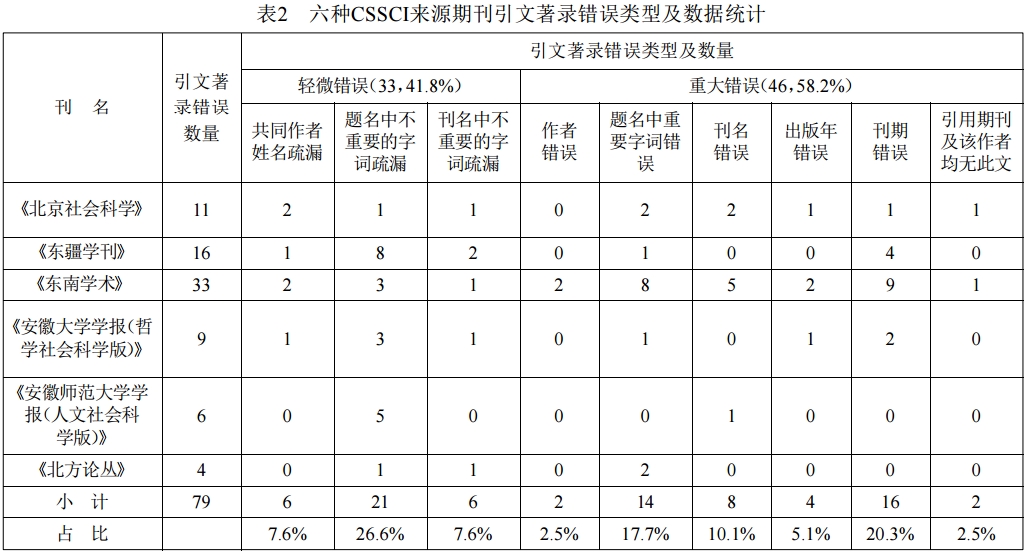

引文著录错误视其对原文的损害及对读者的误导程度,分为轻微错误与重大错误两类。本次调查共收集到引文著录错误79 条,其中33 条为轻微错误,46条为重大错误。轻微错误主要表现在三个方面:(1)共同作者姓名疏漏;(2)题名中不重要的字词疏漏;

(3)刊名中不重要的字词疏漏。重大错误主要表现在六个方面:(1)作者错误;(2)题名中重要字词错误;(3)刊名错误;(4)出版年错误;(5)刊期错误;(6)引用期刊及该作者均无此文。具体情况见表2。

从表2 可以看出,轻微错误数为33,占比41.8%;重大错误数为46,占比58.2%,重大错误比例超过轻微错误。在具体错误类型中,“题名中不重要的字词疏漏”占比最高,达26.6%;其次为“刊期错误”,占比20.3%;第三是“题名中重要字词错误”,占比17.7%。处在中游的为“共同作者姓名疏漏”“刊名错误”“刊名中不重要的字词疏漏”,占比分别为7.6%、10.1%、7.6%。出错相对较少的是“出版年错误”“作者错误”“引用期刊及该作者均无此文”,占比分别为5.1%、2.5%、2.5%。

以下各举一例加以说明。

(1) 题名中不重要的字词疏漏

【例】陈文忠.论文学意义[J].安徽师范大学学报:人文社会科学版,2004,(4):440。(来源:《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》,2012 年第4 期,P485)

题名“论文学意义” 应该是“论文学意义——‘意义整体’的动态生成和历史累积”。

(2) 共同作者姓名疏漏

【例】邱嘉锋:《人民币汇率升值对我国相关部门影响分析》,《经济学动态》2009 年第5 期。(来源:《东南学术》,2012 年第4 期,P71)

作者“邱嘉锋” 应该是“邱嘉锋,王珊珊”。

(3) 刊名中不重要的字词疏漏

【例】武琳晗:《现代汉语中“小心X”的生成机制研究》,《河南师范大学学报》,2012 年第1 期。(来源:《东疆学刊》,2012 年第4 期,P21)

刊名“《河南师范大学学报》”应该是“《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》”。

(4) 题名中重要字词错误

【例】杜玲.林语堂在雨丝时期的思想倾向[J].史学月刊,2005,( 11)。(来源:《北方论丛》,2012年第4 期,P97)

题名中“雨丝” 应该是“《语丝》”。

(5) 刊名错误

【例】胡菊英.高校后勤基层队伍的现状分析与对策[J].高校后勤研究,2009 (1)。(来源:《北京社会科学》,2012 年第4 期,P48)

刊名“高校后勤研究”应该是“成功(教育)”。

(6) 作者错误

【例】来小康:《我国工业企业技术创新的投入产出分析:依据行业面板数据的实证研究》,《科技进步与对策》,2008 年第9 期。(来源:《东南学术》,2012 年第4 期,P110)

作者“来小康” 应该是“薛漫天,李广众”。

(7) 出版年错误

【例】孙曼均:《当前语言文字舆情特点与走势分析》,《云南师范大学学报( 哲学社会科学版) 》,2010 年第1 期。(来源:《安徽大学学报(哲学社会科学版)》,2012 年第4 期,P86)出版年“2010” 应该是“2011”。

(8) 刊期错误

【例】曹禧修:《修辞学:文学批评新思维》,《东疆学刊》,2002 年第6 期。(来源:《东疆学刊》,2012年第4 期,P29)刊期“第6 期” 应该是“第2 期”。

(9) 引用期刊及该作者均无此文

【例】庄少明.社会化进程中的中国高校后勤

[J].高校后勤研究,2005 ( 4)。(来源:《北京社会科学》,2012 年第4 期,P48)期刊《高校后勤研究》2005 (4) 中无此文,作者“庄少明” 也无此文。

3 分析与思考

调查结果显然是怵目惊心的——社科类学术期刊中的佼佼者,其中文期刊类引文的著录错误率竟然高达25.6%。如果考虑到外文类引文或其他类中文引文(书籍、报纸等)相对中文期刊类引文更难查证与核验的话,全部的引文著录错误率只会更高。那么,到底该如何看待这一问题?源自何因?责任在谁?影响有多大?笔者略述浅见。

3.1 期刊之忧——编辑的有限责任

有人认为引文错误责任在编辑,是编辑审稿的水平低或粗疏大意造成的[2]。这种看法有一定道理,但有失偏颇。尽管编辑的水平高一点,工作认真一点,确实可以减少一些引文错误的产生,不过这显然是治标未治本。尤其是学术期刊上发表的论文,专业性强,涉及面广,希望编辑们都有一双火眼金睛根本不切实际,否则也用不着“专家审稿”这一环节了。具体到本文所探讨的引文著录,其正确与否,更不是编辑能够轻易识别的。不过,编辑的敬业精神与认真、有效的工作还是能够减少此类问题的产生[3]。以上的调查数据中,高校综合性学报中的三种期刊的引文著录平均错误率(18.7%) 低于综合性社科期刊中的三种期刊(33.1%)十多个百分点,这和高校学术期刊的编辑人员学术素养较高、工作态度认真不无关系。

根据以上的调查情况,为减少引文著录错误,维护期刊声誉,编辑可以在以下方面多做些工作。一是端正态度,多一些质疑精神。不管是名家稿,还是普通作者的文章,发现问题一定要弄个清楚明白,不能敷衍了事,借口文责自负而推诿把关责任。二是规范引文的格式,在查缺补漏中减少引文著录错误。有些引文著录错误是因为缺少某些项目,例如共同作者、期刊的刊期、著作的页码等,在让作者补充缺项的过程中,这些错误就会被纠正。三是采取抽查的方法,发现错误立即要求作者全部进行核实。没有发现错误要求作者核实,作者往往不太配合;发现了错误,作者就会正视问题。四是运用网络技术进行筛查,提高工作效率。现在已经有了专门核查参考文献正确与否的软件供编辑部使用,有些期刊编辑部将其直接安装在投稿系统里,自动检测,发现问题立即要求作者修改,大大减轻了编辑的工作量。不过这些软件都有自身的局限性,不是所有的错误都能检测出来,只能作为编辑审稿的辅助工具。学术期刊编辑通过对引文著录的严格把关,一方面能为好文章锦上添花,另一方面可将粗制滥造的文章拒之门外,更好地维护期刊的学术声誉。

3.2 学术之忧:作者浮躁的科研作风

引文著录错误的产生,追根溯源还是作者的问题,是作者浮躁的科研作风造成的。这种浮躁的科研作风和当前转型期的社会环境有关,和高校及科研院所的量化考核制度有关,但更重要的还是和研究者自身的学术素养、学术品德有关。当前浮躁的科研作风主要源自于以下几种心态。一是急功近利。学术研究要耐得住寂寞和清苦,十年磨一剑很平常,而现在很多科研工作者恨不得一年磨十剑,因此大量引用二手资料,无暇顾及查对原文,以至于以讹传讹而不自知。二是粗疏大意。对待学术研究缺乏严谨的工作态度和工作作风,丢三落四,敷衍了事。譬如调查中发现的“共同作者缺失”“副标题缺失”“将出版月份当刊期”等错误就是如此。三是蒙混过关。这类人本身并不做学问,但又需要科研成果来装门脸,因此不惜抄袭拼凑,胡编乱造,以至于张冠李戴,贻笑大方。以上调查中,《东南学术》杂志中一篇关于“港口与经济发展” 的文章,不但引文未在文中一一标注,而且19 篇中文期刊类引文著录中就有10 条在作者、题名、刊名、刊期等处存有错误,错误率超过50%,实在是愧对作者的身份(其第一作者为博士研究生,第二作者为博士生导师)。

引文著录对科学研究具有非常重要的作用与意义,既能增强文章的说服力、可信性,又是对前人研究成果的尊重与传承,同时还能为读者的查询及后人的研究提供线索与帮助。一个严谨的学者不但文中字句要反复斟酌,引文、注释更要经得住多方考证。在如此高水平的期刊上,而且绝大部分作者都是博士或有高级职称,作为学术科研界的中坚力量,文章中出现这么大量的引文著录错误,只能说明当前浮躁的科研作风已经相当普遍。而且,这种浮躁的科研作风不但没受打击,反而很有市场,因为这些人更善于学术之外的功夫,譬如通过公关,能轻松地拿到课题;有了课题就有了经费,有了经费就可以多交版面费,差文章照样可以发表在核心期刊、来源期刊上,从而顺利结题,继续拿新的课题。“在科研项目课题制下,献身于真学术的学者很难得到鼓励,学术研究中劣币驱逐良币的尴尬局面在所难免”[4]。早在2002 年,教育部就曾发文《教育部关于加强学术道德建设的若干意见》,然而学术失范现象屡禁不止,2009 年教育部又不得不再次发文《教育部关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》,力求进一步加强高等学校学风建设,惩治学术不端行为。学风文风,反映着一代知识分子的道德良知,关乎国家、民族的文化发展和科技创新,如此状况,着实堪忧。

3.3 评价之忧:“引文数据”的不能承受之重

当今是个盛行量化考核的时代。量化考核最大的好处是“简便易行”,因此深受管理部门青睐。当科研管理部门用“是否发表在核心期刊或来源期刊上” 来决定你的科研津贴的发放,或是决定你是否有资格申报高一级的职称时,“核心期刊” 和“来源期刊” 便成了学者们追捧的对象,也成了学术期刊生存与发展的指挥棒。“核心期刊”“来源期刊” 遴选的关键指标是“影响因子”,而决定“影响因子”的便是“引文”。从引文到影响因子,到核心期刊、来源期刊,再到科研津贴、课题申报、职称评定,一个建立在“引文” 基础之上的金字塔就此告成,“引文数据” 承受着不能承受之重。

“引文”在得到空前重视的同时,也在遭受巨大的压力,原本的作用逐渐被扭曲。一些学术期刊为了提高期刊的被引率,不是想着提高文章的学术水平,而是在数据上大做文章。一种办法是通过作者或刊物,直接增加引文数量。开始时做“自引”——在自己的期刊上引用自己的文章(有时是不经作者同意强行加入);当“自引”太多被评价机构排除后,又开始“互引”——和别的期刊编辑部互相引用;后来又发明了“机构引”——号召、动员本单位的职工在外发表文章时引用该刊;或是对在该刊刊发文章的作者提出条件,要求在别处某类期刊上发表文章时引用该刊。另一种办法是通过调整刊物的刊发内容,提高引文数据。譬如,增加引用概率高的政治、管理等学科的论文数量,减少引用概率低的语言、历史等学科的论文数量等。可谓“八仙过海,各显神通”。只是这些对“引文” 的人为干预,已经严重损害了“引文评价”的客观性、科学性,加剧了学科发展之间的不平衡。塔基已坏,塔楼还能坚持多久?如果仍然奉“引文评价”为学术期刊评价的圭臬,必然损害评价本身的公信力,学术评价公信力的丧失必然导致整个学术风气的败坏,学术风气的败坏又会反过来影响引文的规范性与准确性,如此恶性循环,必然贻害无穷。“目前中国人文社科学者的引文行为和动机多种多样,不能高估引文评价的作用,只有与学者评价相结合,才能达到最佳评价效果”[5]。只有让“引文评价” 回到它原本的位置,重新确立以学者为中心的学术生产、传播与评价机制,才能最终构建一个良好的学术生态系统。

注释

[1]朱剑.量化指标:学术期刊不能承受之轻——评《全国报纸期刊出版质量综合评估指标体系(试行)》[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2013(1):2-19

[2]李士金.从引文错误看“编辑”责任的失落[J].编辑学刊,2007(3):63-66

[3]张燕.学术期刊青年编辑的心理特点和成长路径[J].南通大学学报(社会科学版),2011(4):137-140

[4]周怀峰.科研项目课题制、学术风气和学术精神[J].学术界,2012(7):154-161

[5]叶继元.学者评价期刊与引文评价期刊异同之思考:以史学学术期刊评价为例[J].中国图书馆学报,2008(4):23-28