20世纪30年代是中国文学界的革命时代,杂文、小品文、随笔极为风行。《论语》《人间世》提倡幽默、谐谑、趣味,《新语林》《太白》则侧重抨击时弊。林语堂的办刊方针是“幽默至上”;陈望道的办刊方针则是“面对现实”,两者的办刊思维截然不同。然而,还有一类期刊试图兼容以上两种风格,这便是学界鲜有关注的《芒种》半月刊。

1935年3月,《芒种》半月刊在上海创刊。编辑部设在上海金神父路花园坊107号。由徐懋庸、曹聚仁主编,第一期至第八期由上海群众杂志公司发行,从第九期起改由上海北新书局发行。

在《芒种》创刊前,曹聚仁主编《涛声》周刊。《涛声》出版了82期,刊登了大量的杂文、小品,“从正面批评现状”,但喜欢引古证今,有着浓厚的学究气。因《涛声》“常有赤膊打仗,拼死拼活的文章”,国民党上海市党部遂以“袒护左翼,攻击中央”的“罪名”而将《涛声》查禁。

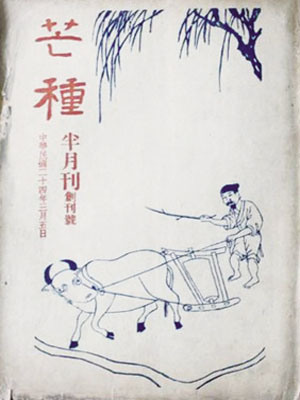

《芒种》一创刊,即继承了《涛声》的批判精神和泼辣文风,反对个人笔调、闲适、性灵的小品文,仍以发表短小精悍、富有现实战斗性的杂文、小品为主,开辟了“新语”“半月读报记”“飞长流短”“历史小品”“随笔”“书评”“游记”“小说”等栏目,内容丰富,形式多样。所刊文章比较关注现实生活中的种种问题,对当时鼓吹复古的存文会、读经问题、科学救国问题、新旧剧的论争等,都发表过观点鲜明的文章,在社会上产生较大的影响。特别是一些文章锋芒直指国民党反动政府和那些不抵抗的奴才文人,曾在上层社会和右翼文坛引起“《芒种》种刺”的哀怨。创刊号的封面上,一幅木刻“牛耕图”,更能说明编者办刊思想。图中柳枝低垂,农夫赶牛犁田,“表示接近农民生活,也含着勤劳耕作了待秋收之意”。同时,也是对《论语》《人间世》《宇宙风》等期刊以“自我为中心”的闲适格调,给予彻底否定。

主编徐懋庸以一种平和的心态来坚持文学事业,他在创刊号上指出:“我们都是农民之子,农民的心性未除,所以,不问收获如何,在应该耕耘的季节,总是要耕耘的。现在的刊物除了一些低级趣味的,多取庄重严肃的态度,每逢世上的卑污之辈,辄不屑与之周旋。我想另办一种态度比较放纵的刊物,让大家可以不必矜持,随便说话。”

虽然徐懋庸的心态非常平和,但《芒种》在酝酿创刊过程中,已引起了业界的强烈关注,大多数人认为《芒种》将与《太白》《人间世》呈鼎足之势。曹聚仁对此言论甚为惘然,他自谦地说:“他们(指《太白》《人间世》)是“正旦”,斯斯文文做点戏,不是很好吗?为什么要我们这‘丑角’插进去打诨,打破那幽闲宁静的空气呢?他们是要在明窗净几的文斋里占位置,有长袍马褂的绅士、学者捧着她吟味。《芒种》能在这些高贵地方占点位置吗?拖着这样一双泥草鞋,敢于踏进那富丽明洁的客厅书斋吗?《芒种》已经准备寒在他们的袋里了,褶皱惹污都不要紧,反正也不是什么仿宋精印的。”

徐懋庸与曹聚仁在任何场合,只要谈及《芒种》在文学界的地位时,总是显得那么平和。实际上,该刊却拥有一支实力强大的编辑团队。除徐懋庸、曹聚仁为负责人外,还有作家、翻译家,1932年任《申报·自由谈》主编的黎烈文;九一八事变后,先后在《涛声》《太白》《人间世》《文学》等刊物上发表近百篇杂文的作家周木斋;著名作家、文学理论家、鲁迅研究家,中国社会科学院文学研究所研究员唐弢;中国左翼作家联盟成员,1935年担任《太白》半月刊编辑的夏征农等。他们多为文学界的著名人物。

茅盾曾在《文学》第4卷第5期上发表的《杂志“潮”里的浪花》一文中,对《芒种》作了充分肯定,指出它具有“又庄又谐”的风格。但他也指出:“《芒种》还嫌太深”,里面仍然还有“秀才相公的酸话”。

1935年10月,《芒种》在上海停刊。仔细阅读《芒种》出版的2卷共11期,我以为,编者用中国的传统节气“芒种”作刊名,除了寓意耕耘和收获外,亦寓意大家都能动起来,“随便说话”,以传统的思想和方法荡涤当时的黑暗。