为了写这篇文章,我想了一个月。几乎每天有空我就想:《秘密花园》的魅力何在?面对这本书中文简体字版在短短三个月内达到匪夷所思的销量(现在估计已超过其所有的非中文版),我不得不做这样做。这与我曾经的十几年书业记者职业经历有关,《秘密花园》实在是给那些想放弃纸书的书业人一记响亮的耳光。我发现自己关于畅销书,甚至出版的理念都在被它改变。我努力说服自己它不过是一本畅销书,是难以复制的另类,但内心总有个声音在小声说:“或许,不?”

因此我决定:放弃成体系的写作,而采取中国文人习惯的题跋方式。作为一个职业文人,我太知道如何把一个几句话就能讲明白的道理灌成几千个高大上汉字的技巧,而我所做的,是把不成体系甚至局部矛盾的想法写出来,我把它们叫做“思想颗粒”。

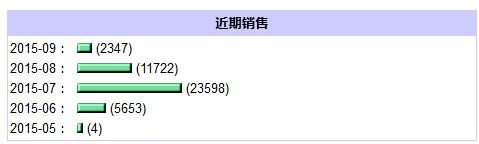

北京市新华书店《秘密花园》的实销数量

世界原本是黑白的

不想掠美,以下的文字是专业媒体的公开表述,基本讲清楚了这本书的源起:“这一切(指《秘密花园》的成为国际畅销书——引者注)对于四年前的英国插画师乔汉娜·贝斯福来说是不敢想象的。当时她在个人主页上放了一张自己创作的猫头鹰黑白线条画,为给网友们提供免费的屏幕壁纸,但在众多的下载者中,有一位出版社的编辑,和众多网友一样喜欢给那些复杂的黑白线条稿上色。于是她建议乔汉娜出版一本涂色书,但当时的乔汉娜其实是拒绝的,因为她并不确定成年人是否会喜欢这种儿童游戏。在出版社的一再要求下,乔汉娜试着画了五张图,在得到编辑们的肯定和鼓励之后,她开始了一场‘墨水的冒险之旅’。”

后来的故事大家都知道了。我上了乔汉娜·贝斯福女士的个人网站,惊讶地发现,在当今这个花花世界,她的网站——正如其一向推崇的风格——却只有黑白两种颜色,除了线体就是黑白色块。这就是她的本真世界。对她来说,黑白,就,够了!是什么原因让涂色元素上来了呢?我猜想,是那位女编辑的建议。我又猜想,乔汉娜最初拒绝出版一本涂色书的根本原因,不是什么“并不确定成年人是否会喜欢这种儿童游戏”,而是什么她的创作根本不是什么涂色书,就是黑白装饰画,说白了就是:后者本身是自足的艺术品,无须什么涂色,或者严重点说,涂了色就是不是原来想要的了。

但女编辑估计不这么想,因为市场不这么想。一想到一个小出版社的女编辑会如何劝说一个大学毕业七八年、固执的女艺术青年所能想到一切手段,我就想笑。但她们很幸运,她们成功了。这让我想起了历史上的好多事、好多人,比如龚琳娜,挺好一名歌手,年轻的时候好好唱歌没人听,一首严肃的试验作品《忐忑》转内销后不知触动了国人哪根神经,于是就红了!我去!

纸书的本质到底是什么?

这不是我第一次为《秘密花园》说“我去”。第一次是当我把这本畅销书向一位出版前辈汇报时。“那本书我注意到了。”前辈停顿了一下,“但是,那叫书吗?”我于是就顾左右而言它。等出了门,我仰天长啸:“我去!”这也是两代人出版观的分水岭。

比再造一本(正如跟风者所做的那样)同类书更有价值的是,《秘密花园》的畅销挑战了哪些“常识”,又创造了哪些“常识”。认为纸书没落的激进派估计正忙着力证“《秘密花园》是一个不可复制的孤例”,这些人中也许有一半是在十几年前大叫“畅销书是不可复制的”人。我想先说另一个失败的创意。《秘密花园》中文简体版上市的一个月之内,手机上就出现了同类图案的填色游戏,现在也没火起来。什么原因?我试着玩过,没有感觉。没有用不同的彩色铅笔静静地一个人坐在书桌旁在白纸上涂色的感觉。工具和场地罗列太重要了,它构造了一个场,我叫它纸书使用场。它是那么独特,以至于目前数字出版最好的终端手机根本营造不出来。

我们现在接触到问题的本质。以前考出版资格证老背“什么是出版”“出版是什么”,根本没过脑子。数字出版风起之后,老看“数字出版”“纸书出版”这些名词,也没深想。当有人大论“纸书的未来出路是收藏品”时,我也点过头,虽然脑子里使劲儿想家里为什么要显摆这种玩意儿。让我们回到起点,纸、笔、甚至墨,这些硬件所营造的功能集合,到底是什么?它与数字设置营造的功能集合有什么不同?不能被数字出版替代的优势何在?

大部分人会说,纸书的综合书感是数字出版所没有的。我不想费时间辩论未来几百年进步的可能,我只想说,我们要学会区别竹简的“书感”、纸书的“书感”和电子书的“书感”三者的不同。以我的浅见,前两者的差距要远小于后两者的差距。

我曾经是一个激进派,现在和未来都是。但我想强调,纸书为什么不能做成可以反复消耗的产品?有哪些类别的纸书是可以反复消耗的,而数字出版根本不能代替?作为一个出版人,我希望市场检验我的产品。

长江后浪推前浪

我要向《秘密花园》中文简体版的引进方后浪出版公司致敬。这本书的台湾繁体字版是远流出版公司出版的。远流是什么级别的公司?大陆和它同级的出版公司肯定不是后浪,但以后不是没有这种可能。

我深信,这本书的版权引进代价不小。因为它是一本亚马逊的顶级畅销书,即使在2013年3月在英国首版之后,它现在依然排在儿童书和生活书的第一阵营,被称为当下风潮最劲的世界级畅销书并不为过。它是那么独特,前无古人,甚至后无来者。它的技法也是那么专业,以至于有些编辑认为“是给专业美术人士和艺术爱好者的”。英文版上市之初,国外没有同类畅销书。中国更没有,上一本与美术沾边的超级畅销书可能是蔡志忠的漫画。如果我的估计不错,不是那些与远流同级的大陆出版机构没有相中它,而是不愿意花更多的钱,道理很简单:挣不回来。但是,它们错了。我相信,它们不缺钱,为什么?

大约十年前,我当记者的时候用心写过一篇报道,探讨“为什么畅销书会从优秀编辑手边溜过”。当时我的结论是:每一个编辑都有知识盲区,因此编辑不但要不断拓展知识面,而且,也要有胆量。胆量啥的都是虚的,反正国有机构投资失败也不会有人去跳楼。十年过去了,这种事见多了,就引发了更深层次的思考:我们的编辑是不是整体被洗脑了?我们所受的精英式教育或许已经让自己高高在上,以至于无法理解人民发自内心的需求?我建议编辑们先看看淘宝指数,分析一下是什么人群在买《秘密花园》。

在记者生涯中,我还发现另一种现象:一些以前从没做过出版,甚至没什么文化的人,也都把出版做得风声水起。以前我感叹“世道乱了”;现在更多的是自省:我为什么不能做到他们那样?我和他们有什么本质区别?

我目前的结论是:他们做的其实是再简单不过,那就是像否一个正常的普通人那样思考。什么是像普通人一样思考?一言以蔽之,就是满足真实的需求。我再举一个例子。上世纪90年代初,读《窗边的小豆豆》的是专家;21世纪初,读《窗边的小豆豆》的是家长!

伟人毛泽东郑重写过:为人民服务,也写过:做好出版工作。现在是重新实践这两句话的时候了。